『未来の先生』は大学でどんな勉強をしているの? 畿央(きおう)大学 教育学部の取り組み

その中でも急がれるのは、子どもたちの指導にあたる先生を中心とした人材の育成です。未来の学校の先生を目指す学生さんたちは、大学でどんなことを学んでいるのでしょうか。

今回は、奈良県にある『畿央(きおう)大学』の教育学部にうかがい、お話をお聞きしました。

充実のIT環境で教育者としての知識、人間性をみがく

2006年に開設された『畿央大学』教育学部では、移り変わりの激しい現代社会に対応できるような『生きる力』をもった青少年を育てる教育を目指して、未来の先生たちの指導を行っています。

その教育の質の高さは、過去26年の間に設立された大学の中で、小学校の先生になった数が関西圏では1位ということからもうかがえます。

畿央大学を語るときに欠かせないのが、その充実のIT環境です。なんと学生さん全員に、Microsoft社のタブレット型パソコン『Surface』(現2年生~4年生)や、富士通株式会社のノートパソコン『LIFEBOOK』(1年生)が4年間無償で貸与されます。

授業はもちろんのこと、レポートや課題発表も貸与PCを使うことを前提に行われているため、パソコン環境や設定のバラつきによる、些細だけれど面倒なトラブルに悩まされることなく、全員が質のそろったレベルの高い教育を受けることができます。

畿央大学教育学部の設立当初から、熱心に学生さんの指導に取り組んでおられる西端律子教授に、小学校でのプログラミング教育についてお聞きしました。

― 2020年から小学校で必修化されるプログラミング教育とはどのようなものですか?

小学校ではプログラミング言語そのものを学ぶわけではなく、算数や理科などの学習にプログラミングの体験を取り入れることで、論理的な思考を身につけながら、それぞれの教科をより深く学習することにつなげることが目的です。

今のところプログラミング教育に関して、小学校の授業で何を扱わなくていけないか、どこまで教えるのかなどが明確に決まっているわけではありません。ですから、教員がどの程度プログラミングの知識をもっていなければならないかについても、詳細な規定があるわけではないのです。

教員免許状を取得するために必要な科目として『情報機器の操作』や『教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む)』というのがありますが、具体的にはそれぞれの大学が授業科目を設定し、シラバス(講義などの内容や進め方を示す計画書)に従って講義を行っています。

畿央大学では『情報処理演習』(1年生配当)として、コンピューターの基礎からICT(情報通信技術)の仕組み、またデータや統計処理の方法、そして、クラウドを活用し、学生自身が自分自身で作成したレポートなどを管理する方法などを学びます。

また、私が担当する『教育方法・技術論』(2年生配当)という科目では、伝統的な教育方法の講義はもちろん、学校放送番組やさまざまなアプリを活用する教育方法を模擬授業という形で体験するほか、さまざまなプログラミング教材に触れる機会を設けています。

― タブレットなどを活用したICT教育は、児童の皆さんだけではなく、教える先生にもメリットが大きいのでしょうか。

効果的な使い方さえできれば、先生にも子どもたちにもメリットは大きいと思います。たとえば、これまでデジタルカメラを使っていたところをタブレットに代えると、情報を扱いやすく、また共有しやすくなります。そうすることで、前回の授業の復習や振り返りなどにより子どもたちが理解しやすい授業が行えることがあります。

また、ICT教育は教え方の選択肢が増えたという意味でも歓迎すべきでしょう。たとえばニンジンが嫌いというお子さんがいたとして、ニンジンの調理法が1つしかなかったら、その子はニンジンが嫌いなままですよね。

でも、もしサラダにするだけではなく、ハンバーグに入れるだとか、スープにするだとか調理法の選択肢が広がることで、その子はニンジンが食べられるようになるかもしれません。

もっと言えば、ニンジンは食べられなくてもピーマンやカボチャが食べられればいい、という選択肢もあるわけです。そういう意味でプログラミングという新たな方法が加わることで、より多くのお子さんたちが学ぶきっかけを得られるのではないでしょうか。

― ICTの導入によって勉強が好きになる子が増えるかもしれないのですね。これらの方法は学力の向上にも効果的なのでしょうか?

学力の向上に結びつくかどうかの判断はまだこれからですね。たとえば高校の数学の教科書の中にはすでにAR(実在する風景にバーチャルの視覚情報を重ねて表示したもの)が組み込まれているものがあり、二次元の紙媒体より直観的な理解が期待できます。

今後デジタル教科書も教科書として位置づけられることもあり、このような例は増えてくるとは思います。ただし、大人でも紙に字を書く機会が減ることで、読むことはできても、書くことができない漢字が多くなりますよね。

このように、視覚的、直観的に訴えることが本当に子どもたちの理解につながるのかどうかについては、まだ明確に答えが出ているわけではありません。

とくに感じるのは苦手なことをもつお子さんへのICT活用の効果です。たとえば読むことが苦手なお子さんでは、文章を読んでいても目の前にある文字があちこちに散らばってしまうことがあり、1行目の次に2行目というように順序良く文章を読むことが難しいのです。

しかしタブレットを使えば、読んでいる箇所だけをハイライトにしたり、文字の大きさや色、フォントを変えたりすることで、困難なく文章が理解することができ、そのお子さん本来の力を発揮することができるようになります。

― プログラミング教育に関して、お家でできるのはどんなことでしょうか。

今はプログラミングに関する子ども向けの本や教材もたくさんでていますから、お子さんと一緒に探してみるといいと思います。

お子さんが興味を示したならば、非営利団体などで行われているボランティアベースのプログラミング教室や民間のプログラミング塾などをまずは見学してみるのもいいかもしれませんね。

また、NHK学校放送でもプログラミングに関する番組も放映されていますので、一緒にご覧になってはいかがでしょう。

より多くのお子さんが能力を発揮できる方法としてのプログラミング教育

総務省では、プログラミング教育の低コスト化、そして効果的な実施の手法や指導者の育成方法を全国に普及させることを目的として、平成28年度より『若年層に対するプログラミング教育の普及推進』事業に取り組んでいます。

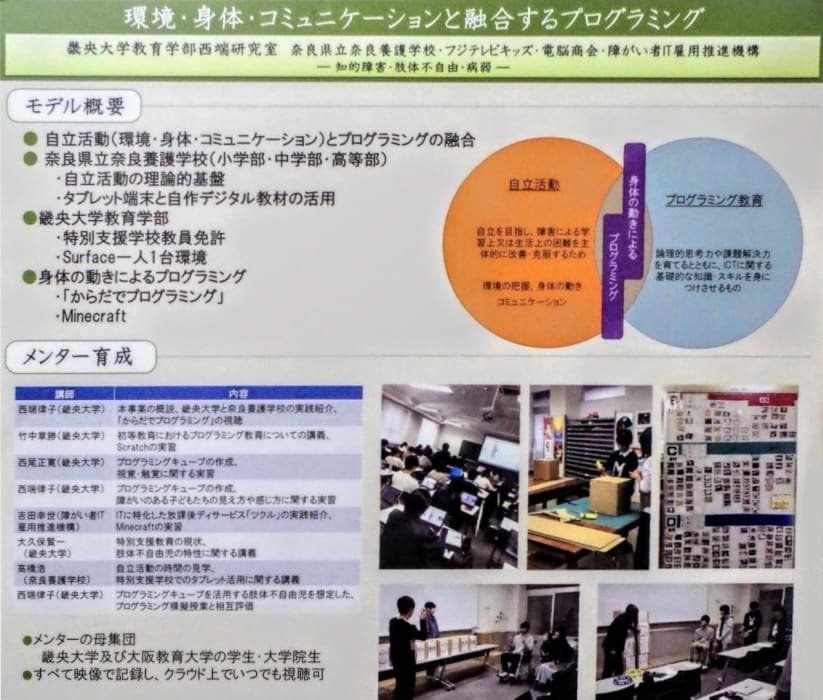

西端先生の研究室では、奈良県立奈良養護学校、フジテレビキッズなどと共同で、『環境・身体・コミュニケーションと融合するプログラミング』に取り組みました。肢体不自由、知的、病弱などの障害のあるお子さんたちを対象に、フジテレビキッズ制作の子ども向け番組の1コーナー『からだでプログラミング』をベースとしています。

段ボールに描かれた矢印や動物の顔、ひらがなを組み立て、それに基づいて、身体で表現をすることで、プログラミングに必要な論理的思考を育成するものです。

― 特別支援学校での取り組みについて教えてください。

まず、2020年からプログラミング教育が必修化されるのは『初等教育』だということを知っていただきたいですね。初等教育には小学校はもちろんのこと、特別支援学校の初等部なども含まれます。

すべての子どもたちに対応した手法や、教材の開発もプログラミング教育の導入に向けて検討すべき大事な課題です。

特別支援学校では自立活動といって、障害による学習や生活での困難を改善、克服するための指導を行う時間があります。たとえば、小さなお子さんにパジャマを着ることを教えるには、まず下着を履いて次にパジャマを着て、そしてボタンをかけてといったように、順番に決まった動作をするように教えますよね。

でもこれはまさにプログラミングの手法と同じなんですね。支援学校のお子さんは、そういった生活での作業順序やものごとの考え方をゆっくり学んでおり、自立活動の指導とプログラミング教育の手法は、とても相性がいいんです。

このプロジェクトを通して、特別支援学校での子どもたち一人ひとりに応じた主体的で意欲的な学びにも、プログラミング教育が有効であることがわかりました。

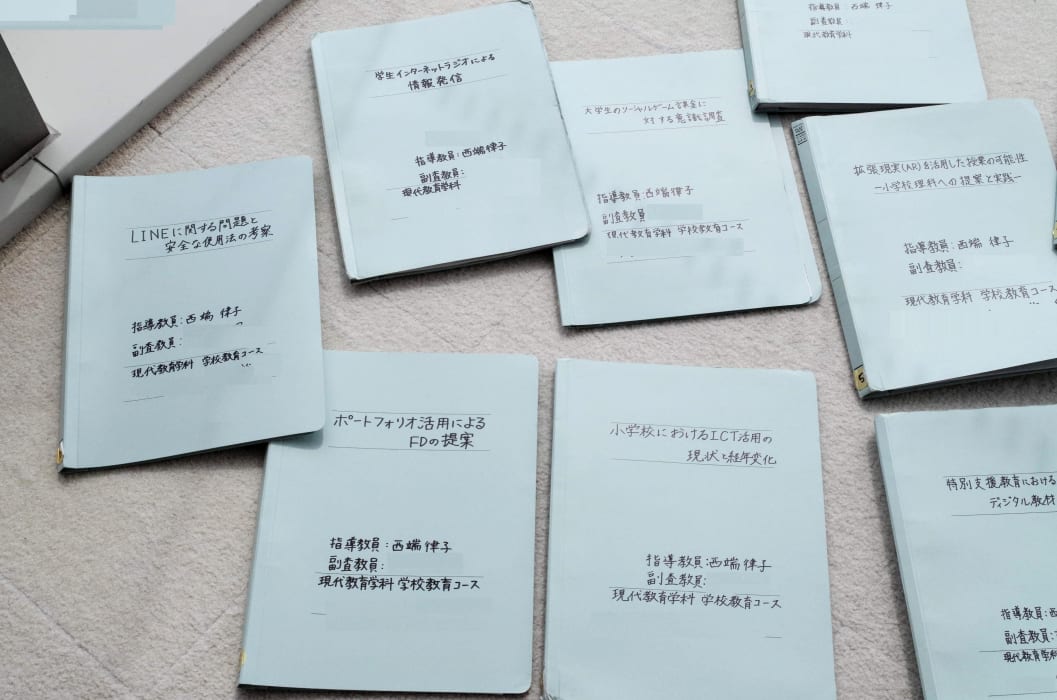

学生さんそれぞれの個性を生かした個性的で骨太な卒業論文の指導

西端先生の研究室ではこの日、3年生が卒業論文のテーマを決めるにあたって、過去の先輩方の卒業論文に目を通す作業を行っていました。彼らは11期生にあたり、過去の卒業論文の数もかなりのものになります。

今までの卒業研究のテーマは多種多様で、インターネットやSNS、デジタルゲームに関するものをはじめとして、ARなどさまざまな教材の学習効果、教員のストレスや意識調査、また最近ではICT教育やプログラミング教育、六次化産業などに関したものなどがありました。

『ディズニープリンセスからみる男女のジェンダー意識』、『ポケモンGoから見るアプリゲームのニュージェネレーション』、『学校におけるトランスジェンダーの児童生徒に向けた配慮』など、学生さんそれぞれの興味が反映されていることがよくわかります。

西端先生は『好きなことをやって伸ばす』というポリシーで、できるだけ学生さんの興味と個性を尊重して卒業研究のテーマを決めるようにしています。

それだけ調査方法や対象、まとめ方も多種多彩になりますが、それでも個人の能力を最大限に伸ばすことを重視して、先生自身が専門ではないテーマでも果敢に挑戦するそうです。

また、過去の卒論のテーマを後輩が引き継ぐことも多く、その場合には年代を超えて長期的な調査結果から、より深い考察を行うことができます。

例えば、上記の奈良県立奈良養護学校をフィールドとした教材開発では、現在4年生(10期生)は、5期生、6期生、7期生の3年分の成果を積み上げたうえで卒業研究を行うことになります。

『特別支援教育の視点を入れた授業づくり』というテーマで卒論を書いた学生さんは、在学中の2年間に支援学校でのボランティアをされていたことからこのテーマに取り組んだとのことで、現在は大阪府下の小学校教諭として活躍されているそうです。

また、一般的に教育学部の学生さんは教員を目指すことが多いのですが、西端先生の研究室では、いろいろな職業を目指す学生さんがいらっしゃいます。

保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、高等学校教諭などの教育職はもちろんのこと、塾や教材開発系の会社、福祉施設やフィットネスクラブ等で『育てる』『教える』ということに従事していらっしゃる方もおられます。

銀行、IT企業、小売業などでも人材を育てることはもちろん必要です。数年前に卒業された方は、卒業研究のテーマにドローンを扱ったことがきっかけで、ドローン操縦の資格を取得し、現在は映像制作会社でドローンを使った撮影で活躍しているそうです。

3年生の皆さんは、この後、それぞれが興味のある論文を一つ選び、精読、レビューを行い、自分の卒業研究に生かすそうです。9月には教育実習もあるとのことで、日々忙しい毎日を送っている学生さんたち、自分の夢に向けてこれからもかんばってください。

【取材協力】 学校法人冬木学園『畿央大学』

【取材協力】 学校法人冬木学園『畿央大学』編集部から

『プログラミング教育は、より多くのお子さんが本来の能力を発揮するきっかけになります』とおっしゃる西端先生。ご自身の研究はもちろんのこと、小さなお子さんを集めたプログラミング教室やお母さんを対象にしたIT教室などを定期的に催すなど、プログラミング教育の啓蒙活動も精力的に行っておられます。

学生さんの指導にも熱心で、学生さんからは厳しくも、きめ細やかな指導をしていただけると信頼をされています。先生の人望の厚さから、卒業生が集まって後輩の皆さんにお話ししてくれる機会も多いのだとか。

プログラミング教材のご研究も熱心に行われており、居室にはたくさんの教材があふれていました。小学校でのプログラミング教育に対応できる未来の先生たちの育成には、西端先生のように時代に柔軟に対応し、かつ熱心に教育に取り組む大学の先生方のご尽力が大きいのだとあらためて感じました。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

プログラミング教材からIoTまで! 創造と挑戦のソリューション企業

子どもたちの成りたい職業として、いつの時代も不動の地位を占める『エンジニア』。小学校でプログラミング教育が本格的に始まるこれからの時代、エンジニアを目指すお子さんはますます多くなること...

2025.05.26|工樂真澄

-

民間教育だからこそのスピード感で日本のプログラミング教育を引っ張る!全国学習塾協会 会長安藤大作さん

学習指導要領の改訂に伴って、2020年から小学校でも導入されるプログラミング教育。学校教育が大きく変わろうとしている今、塾などの民間教育も大きな転換期を迎えています。これからの民間教育...

2025.05.26|工樂真澄

-

「コエテコ」ママランチ会 Vol.7 ~「高い」のラインはどこにある?~

2020年に小学校で必修化するプログラミング教育。「コエテコ」では読者ヒアリングを実施し、習い事に関するママ達の本音を語ってもらいました。今回のトピックは「習い事の予算」。気になるお金...

2025.09.10|夏野かおる

-

「夢は宇宙」!追手門学院大手前中・高のロボット教育

輝かしい成績を収める「ロボットサイエンス部」だけでなく、正課の授業にもロボット教育を取り入れる追手門学院大手前中・高等学校。今回は、同校にロボット教育を導入し、熱意ある指導で生徒たちと...

2025.05.26|夏野かおる

-

ママだってプログラミングしてみたい!ITな女子会に行ってきた!

2020年からの小学校でのプログラミング教育必修化にともない、盛り上がりを見せるロボットやプログラミング教室。でも、そんな中でなんとなく取り残されているのがお母さんたち…。「いったい何...

2025.05.26|工樂真澄