プログラミングで「開け!宇宙のとびら!」~第1回「めざすは科学を通した人間教育」~

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

この連載では、ロボットやプログラミングを使ったわたしたちの教育活動、そしてその根底にある理念をお伝えしながら、日本や世界のICT教育事情についても幅広くお話ししたいと思います。

わたしが『子どもの理科離れをなくす会(以下 理科会)』を立ち上げたのは2003年のことです。

当時、プログラミング教育などという言葉はどこにもありませんでした。きっかけは2000年頃に社会問題になった『子どもの理科離れ』です。

京都大学で宇宙物理学の非常勤講師をしていた当時、文部省の事業で小中学校へ出前授業を行う機会がありました。

そこで驚いたのは、学校で行われている『理科』と研究の現場の『科学』との差です。先生の準備した教材をテキスト通りに行う名ばかりの実験では、本当の科学の面白さなどわかるはずもありません。

「これでは日本の科学はダメになる…」という危機感から、あちこち駆けずり回って廃棄前のパソコン(当時はデスクトップ)を集めて教室を開いたのが最初です。

周りの人たちは「ロボットやプログラミングを子どもに教えて何になる?」と、あきれていましたよ。でも、「これからはどんな職業でもコンピュータは必要になる」という確信が、わたしにはありました。

そして、きたるべきコンピュータ時代に子どもたちが自分の夢を実現できるよう、まずは明確な目標を示してあげることが大切だと考えていました。

論理的思考力の育成=プログラミング能力ではない!

その当時からすでに『論理的思考力』や『課題発見・解決力』は重要視され始めていました。

混同してほしくないのですが、「論理的思考力の育成=プログラミング能力」ではありません。論理的思考力を養う方法なら、プログラミング以外にもたくさんあります。

お料理などは、良い例じゃないですか?カレーを作るのにニンジンを炒めてから皮をむく人はいません。論理的思考力とは『段取り』する力に他なりません。

もちろん大きな意味で、プログラミングは論理的思考力の育成につながり、その検証にロボットは最適なツールです。だからといって、プログラミング教育は、ロボット技術者やプログラマーを育成するために行うわけではないのです。

「楽しい」と始めたロボットは、やがて「科学」への興味に変わる

わたし自身が宇宙物理学を専攻していることもあり、理科会では『宇宙』をテーマにした活動を行っています。

理科会のランドマークでもある『ジュニアのロボットを宇宙で動かす!』は、会の発足当初からの目標です。

宇宙開発はあらゆる分野の科学に関わりますから、子どもたちの抱く夢のどこかに必ず関わってきます。

発足から15年以上を経て、わたしたちの教室もおかげさまで順調に成長し、今では全国で600人を超える子どもたちがロボットを使った学習に取り組んでいます。

初期に教室に通ってくれていた子どもたちは、今ではもう立派な大人です。彼らは社会のあらゆる分野で活躍しており、わたしが当時考えていたことが間違いではなかったことをあらためて証明してくれています。

15年も教室を続けているからこそわかるのですが、小学生の子どもは「楽しい!」という理由でロボットやプログラミングを学びはじめます。

しかし、いつまでもそれで満足しているわけではありません。中学生になると今度は『科学』という枠を意識するようになります。

もちろん、最初のきっかけはロボットでいいでしょう。けれど、日々大きくなる子どもの成長段階に合わせて、『一歩先』のカリキュラムをつねに用意しておくことは、教育に携わるものの使命だと思います。

子どもたちの興味がロボットから、やがて物理や生物、化学、地学、さらにはデザインや生活など、さまざまな分野に移ったとき、これまで学んできたこととのつながりや活用を理解させることこそが、本当の『STEM教育(STEAM教育)』なのです。

学んだことを社会にいかす教育

以前、このサイトでも取り上げていただいた坂本京也君もそんな成長を遂げた一人です。

小学生のときに札幌のわたしたちの教室に通い始め、持ち前の粘り強さと賢さを発揮して手にした輝かしい成績が認められ、この春、京都大学工学部に特色入試で入学しました。

わたしが彼に言い続けていたことは、「学んだことを社会に貢献できるものにして初めて意義がある」ということです。

彼はその言葉を忠実に守り、中3でジュニアの世界チャンピオンになった後、高校生のときに自動環境測定ロボットを制作して、日本学生科学賞に論文を投稿しました。

さらに、勢いがついた彼は英語で論文を書いて、ロボカップジュニア・ドイツ大会の学会で発表する名誉を得ています。

2014年ロボカップジュニアブラジル大会 で優勝した坂本君と伊賀さんのペア

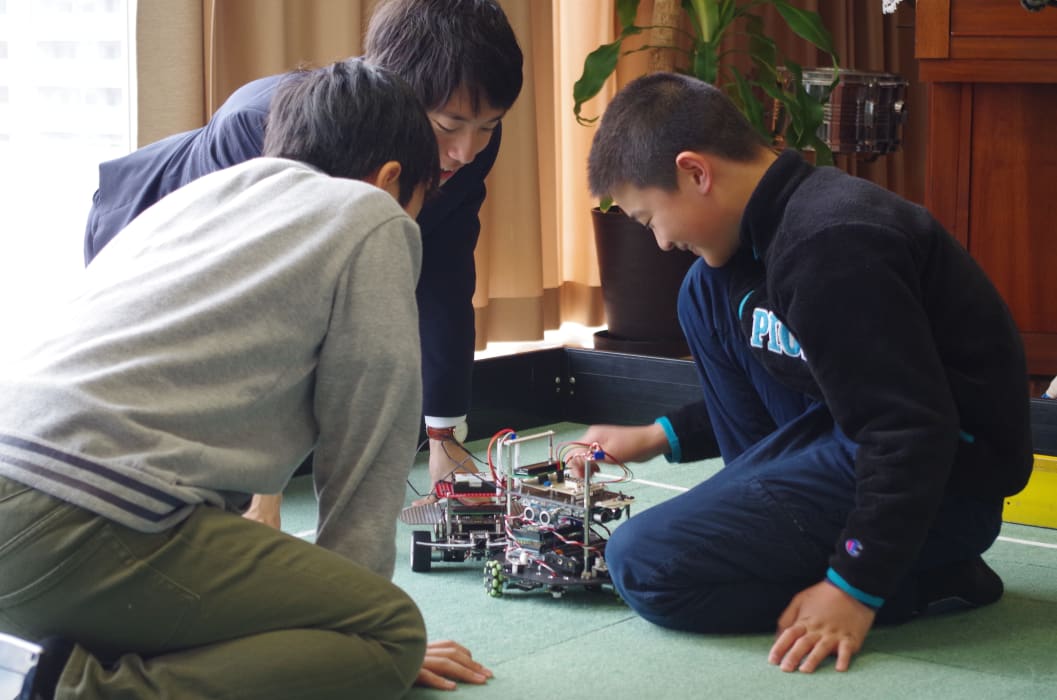

2014年ロボカップジュニアブラジル大会 で優勝した坂本君と伊賀さんのペアわたしたちの会では、全国の教室で生徒指導にあたる大学生のことを『サポーター』と呼んでいます。

サポーターは工学や教育などを学ぶ かたわら、アルバイトという範疇を超えて、熱心に子どもたちの科学教育に取り組んでいます。

坂本君のように科学技術の世界で活躍したいというジュニアの内面に寄り添って、的確なアドバイスやケアができるサポーターの存在は、会の大きな宝だといつも誇りに思っています。

理科会を支える優秀なサポーターたち

理科会を支える優秀なサポーターたち会の代表としての私の役割は、ひとりでも多くのお子さんが「科学っておもしろい!」と気づいてくれるような、『機会』を作ることだと考えています。

科学に初めて触れるお子さんには、科学を基礎からしっかり学べる機会を設け、また、坂本君のようにジュニアの大会で頂点に立った子どもたちには、大人の世界でも通用する力をつけるチャンスを与えられるよう、日々あらたな取り組みにチャレンジしています。

国際合宿は『協働』を体験するチャンス!

さて、そんな成長の機会をこの夏も準備しています。8月10日から滋賀県で行われる国際合宿には、ベトナム、韓国、シンガポール、台湾から大勢のジュニアが集まります。

子どもたちがロボットや科学を通して交流を深め、時には文化や価値観の違いに戸惑いながらも、確実に成長していく姿にはいつも驚かされます。

合宿中は英語が公用語ですが、なによりも大切なのは伝えようとする『ハート』です。ハートさえあれば、『情報を正確に伝達するスキル』はトレーニングで身につきます。

合宿では『ブラインド・コミュニケーション』など、科学に欠かせないコミュニケーションの方法も学びます。

昨年の国際合宿の様子。違う国の人と力を合わせてロボットを動かす。

昨年の国際合宿の様子。違う国の人と力を合わせてロボットを動かす。プログラミングや英語ができるといったことは、ほんの入り口でしかありません。グローバル時代には、どんな背景を持った人とも『協働』できることこそが重要であり、国際合宿はそれを子どものときから経験できる大きなチャンスです。

その他にも国内向けの科学合宿を、滋賀県、そして今年初めて福島県のいわき市で開催します。子どもたちの秘めた力を最大限に引き出せるよう、科学実験など盛りだくさんの内容を準備しています。

この夏もまた、一回りも二回りも成長する子どもたちに会えるのを楽しみにしています。

次回は、急成長しているアジアの科学教育についてお話ししたいと思います。

子どもの理科離れをなくす会 北原達正 プロフィール

大学で宇宙物理学や情報教育の教鞭をとるかたわら、2003年に『子どもの理科離れをなくす会』を発足。

科学&ロボット教育を通じて、未来に通用する人材の育成に努める。

(一社)国際科学教育協会 代表理事。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

プログラミングで「開け!宇宙のとびら!」~第4回 宇宙時代到来!でもその前に「AI(人工知能)時代」への心構えはで...

AI(人工知能)を使ったシステムや製品がどんどん開発されている今、これからの子ども達にはAIを扱える技術力が求められています。今回は「子どもの理科離れをなくす会」で行われている、AI時...

2025.05.30|北原達正

-

Crefus(クレファス)|将来はロボット発明家!?小学2年生が開発した未来のロボットをプレゼン!

ロボット科学教育Crefus(クレファス)は、子どもたちが大好きなレゴブロックを用いて、ロボットを製作するプロセスで理科・算数といった基礎学力を積み上げ、発表を繰り返すことでプレゼン力...

2025.09.10|大橋礼

-

「プログラミング教育」と「情報」 ~従来のプログラミング教育と教科「情報」との関係性~

これまで当コラムでは、大学入学共通テストへの教科「情報」導入について触れてきましたが、今回は、これまでの「プログラミング教育」と教科「情報」との関係性についてお伝えしたいと思います。

2024.11.06|犬塚義人

-

ロボットプログラミング教材おすすめ23選【2026年最新版】

プログラミング始めるにあたって、ロボットプログラミングは子どもでも簡単に始めることが可能です。この記事では、おすすめの子ども向けロボットプログラミング教材をご紹介し、今後のプログラミン...

2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部

-

スーパーサイエンスハイスクールとは?受験や就職に有利?指定校一覧も!

スーパーサイエンスハイスクールとは2002年からはじまった文部科学省の制度で、理科・数学教育に積極的な高校および中高一貫校をさまざまな方向から支援していくものです。この記事ではスーパー...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部