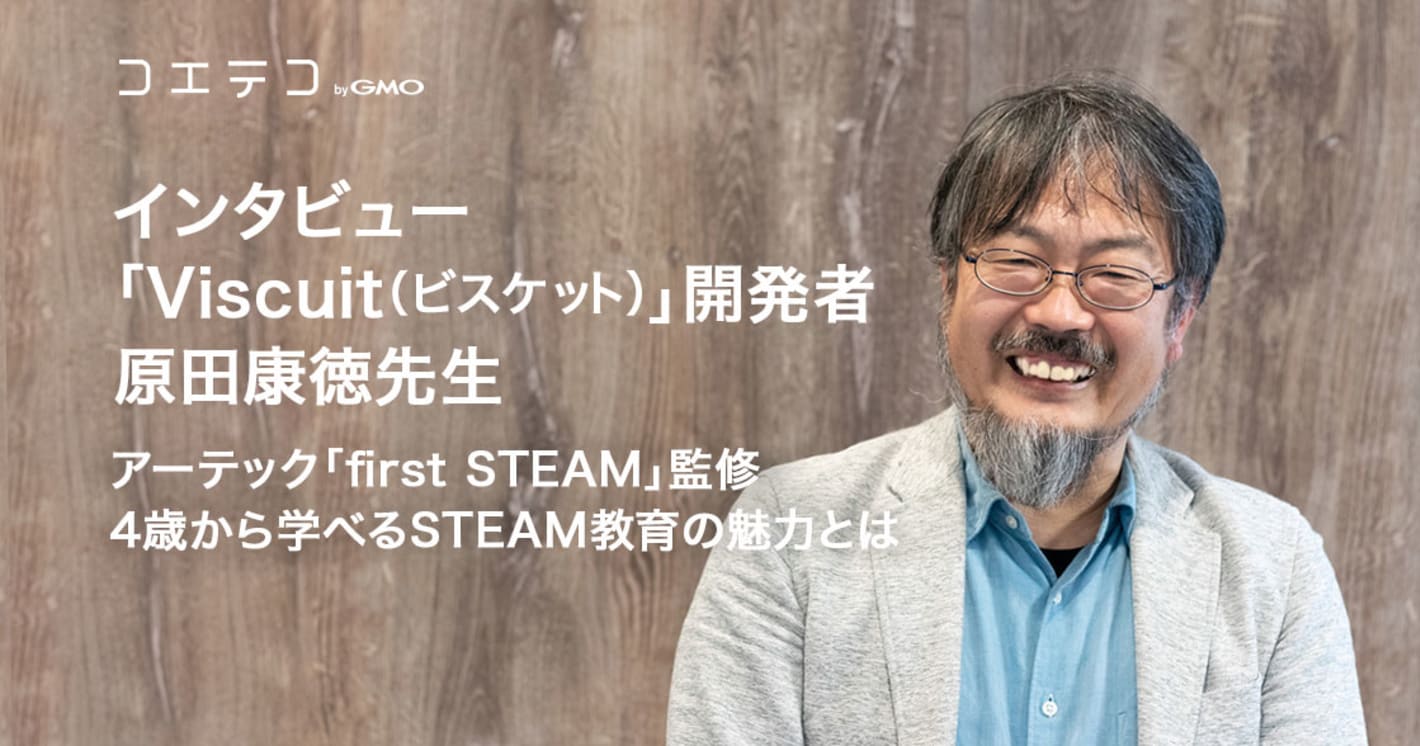

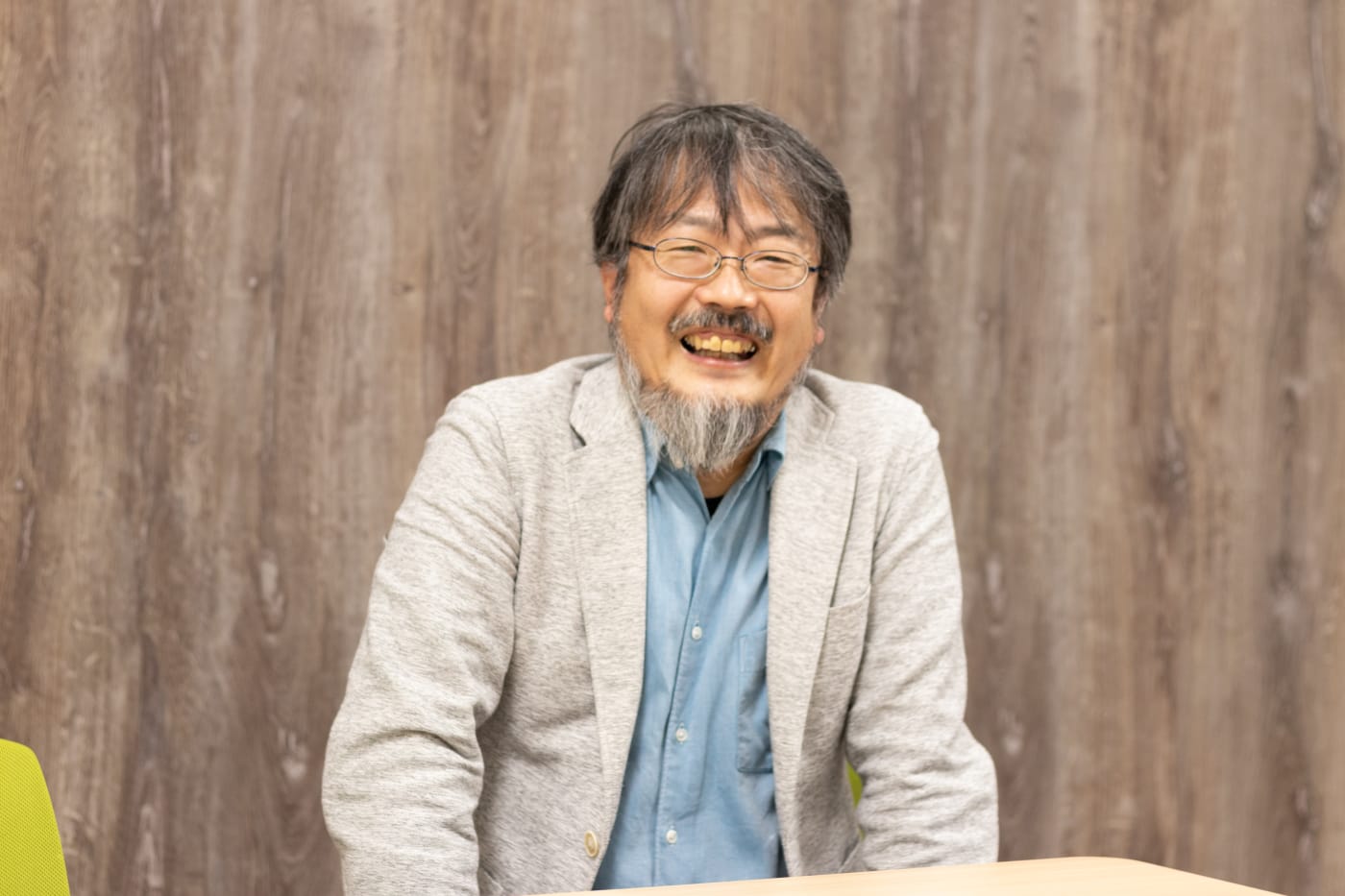

「Viscuit(ビスケット)」開発者・原田康徳先生 | アーテック「first STEAM」監修

その魅力はずばり、「デジタルアート」「ブロック造形」「ロボットプログラミング」「サイエンス工作」の4分野が1つの教室で体験できること。

今回はアーテック first STEAMの気になる内容をお伝えし、「デジタルアート」のカリキュラムを完全監修されたビジュアルプログラミングツール「Viscuit(ビスケット)」開発者・原田 康徳先生にお話を伺いました。

アーテック first STEAM(ファーストスティーム)とは?

2020年4月より開講予定の体験型STEAM教室。対象年齢は4歳からで、4つの分野のカリキュラムを1つの教室で学べるのが魅力となっている。低年齢の子どもに「科学の原体験」をさせるのがコースのねらい。4つの講座内容は以下の通り。

デジタルアート

ビジュアルプログラミングツール「Viscuit(ビスケット)」を使い、ICT機器を活用したアート表現を行う。

ブロック造形

アーテックブロックを使い、動物や乗り物などのテーマに沿って自分たちが考えたものを作る。

造形を通して、身のまわりの自然環境や道具の仕組みなど幅広い知識を得る。

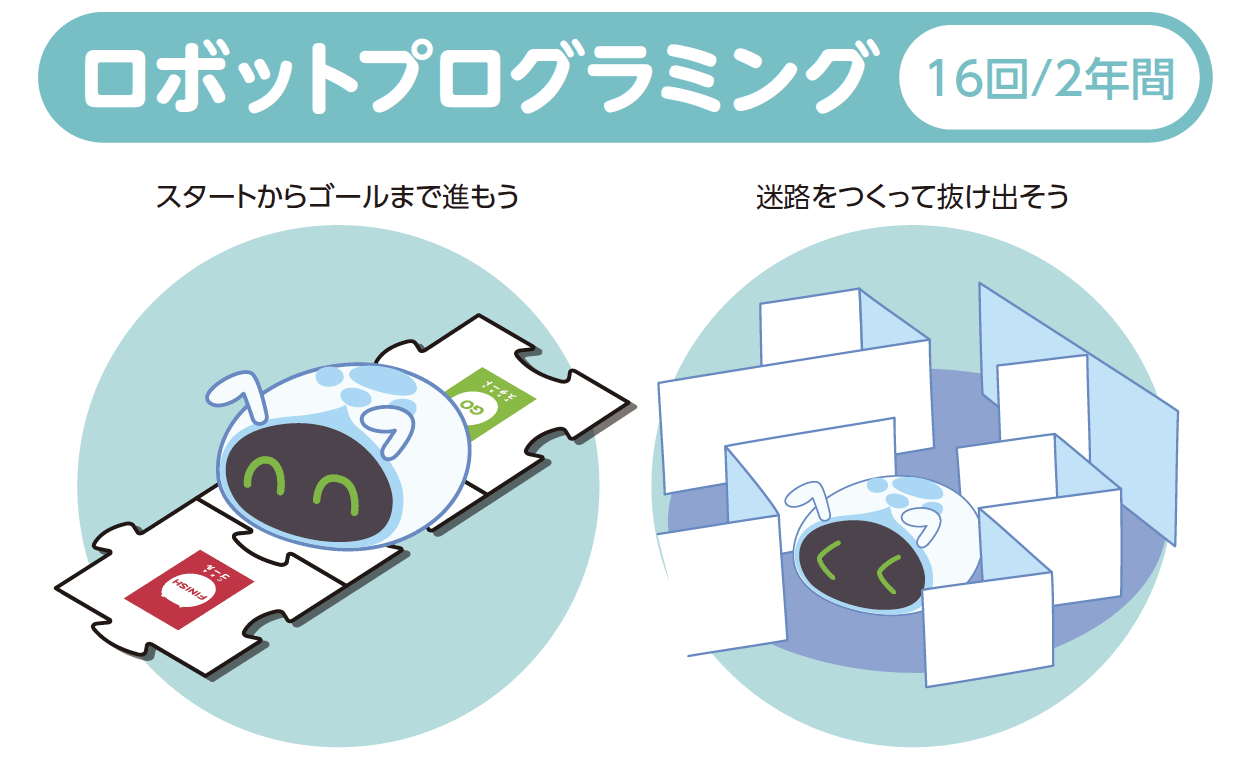

ロボットプログラミング

アーテックのプログラミング教材ロボット「アリロ」を使い、アンプラグドプログラミングに取り組む。

プログラミング的思考・論理的思考力を育む。

サイエンス工作

身近な素材や現象を利用した工作に取り組み、科学に親しむ。工作を楽しみつつ、自然科学的知識の土台づくりを行う。

アーテック「first STEAM」へはこちらから

4つのカリキュラムが1つの教室で学べる、4歳からのSTEAM教育スクール「first STEAM(ファーストスティーム)」へはこちらからどうぞ。First STEAMの口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社アーテック

https://coeteco.jp/brand/first-steam >

「デジタルアート」を100%監修

—原田先生、本日はよろしくお願いいたします。

まずお伺いしたいのですが、アーテック「first STEAM」のカリキュラムのうち「デジタルアート」ではViscuitを使ったアート表現に取り組むそうですね。

原田先生はどの程度、カリキュラム設計に関わられているのでしょうか。

カリキュラムは100%、私が作っています。

「first STEAM」はSTEAM教育スクールですから、SDGs(持続可能な開発目標)を幼児にも理解しやすいような形で取り入れました。

具体的には、教材の中に「風車」などのアイテムを登場させ、エネルギー問題の話につなげるなどですね。

未就学児向けのスクールなので全てを理解するのは難しいと思うのですが、自然環境について考えるきっかけを与えるのがねらいです。

Viscuit自体にも新たに特別な機能を備えました。教材の配信ができたり、作品の管理ができたり、オフライン環境でも動作するようにしています。

コンピュータを「粘土」にしよう

—Viscuitのキャッチコピーは「コンピュータは粘土だ!!」ですね。どのような意味が込められているのでしょうか。私は電子工作で遊んでからコンピュータを知ったのですが、触れてみて思ったのが「コンピュータは粘土だ」でした。

電子工作では、はんだで繋いだり外したりしなければ動きを変えられません。一方でコンピュータは数字を変えるだけで動きが簡単に変わる。その手軽さがまるで粘土のように感じたのです。

ところが研究者になってコンピュータを知れば知るほど、粘土っぽさが消えていきました。堅いし脆いし、「ソフトウェア」というのは名ばかりで、全然ソフトじゃない。「どうすれば粘土のようなコンピュータが作れるんだろう?」が私の研究テーマになり、その結果としてViscuitが生まれたのです。

プログラミングが「お金を稼ぐツール」になった現代で

—Viscuitを開発された経緯について、より詳しく教えていただけますか。

昔は「コンピュータはプログラムがなければただの箱」などと言われました。インターネットが登場し、コンピュータがどんどん便利になって家庭に入り始めたころから、自分でプログラムを作らない、ダウンロードしたアプリを使うだけのコンピュータが増えていきます。

そこに「ゲーム脳」という言葉のブームもあり、いつの間にかコンピュータは子どもの敵になっていきました。「ソフトウェア(ツール)」と「コンピュータ」が混同され、コンピュータ全体が悪と見なされるようになったのです。

たとえばHyperCard* とか、自分のために手軽にソフトウェアを作るツールが消えて、プロ向きのお金が稼げるツールが増えてゆきました。プログラミングもまた、自分のためのものではなく"お金を稼ぐもの"に変わってゆきました。その流れの中で、プログラミングは"楽しいもの"ではなくなっていきました。

もう一度、プログラミングが楽しいと感じられるツールを作りたい。良いも悪いもない、素のコンピュータを子どもたちに知ってもらいたい。それでViscuitをつくったのです。

「AIに仕事が奪われる」のは分かっていた

—Viscuitをはじめとし、ビジュアルプログラミングツールによくある批判として「実践的なプログラミングにはつながらないんじゃないか」があります。原田先生はどう思われますか?ええ、私もそう思いますよ(笑)。

実用的なプログラミングをしたいなら、高校生からでも充分間に合います。

小学生くらいの時期に大切なのは「コンピュータは自分の意思で動かせるんだ!」という「原体験」です。

最近は「AIに仕事を奪われる」なんて話題で盛り上がっていますけれども、そんなことは20年近く前から分かっていました。

そもそも、「実用的」と思われているテキストプログラミングほど奪いやすい仕事はありません。情報もコンピュータの中で閉じているし、させたいことも明確です。

外の状況をリアルタイムに把握しながら利用者のケアをする介護ロボットに比べたら、いともたやすく仕事を奪われるでしょうね。

そんな時代にあって、我々大人が子どもにできる教育といったら「原体験」を作ってあげることくらいです。

テキストプログラミングもここ10年、20年単位では必要でしょう。でもその先は分かりません。だからこそ「実用的」な言語ではなくて、コンピュータは自分の力で動かせるんだ!という原体験を持ってほしいのです。

—なるほど。逆に、コンピュータに奪われないであろう、と考えられる人間固有の能力はあるんでしょうか?

親や先生が「よい」と感じるものを推測する能力。これはコンピュータにもまねができます。

その一方で、どんな小さな子どもでも持っている「私のお気に入り」という感情はまねできません。

「first STEAM」のカリキュラムには、Viscuitを使って”動く模様”を作る授業があります。子どもたちは試行錯誤しながらさまざまな模様を作っていくのですが、自分が気に入った模様ができると、そこで試行錯誤を止めます。この判断はコンピュータにはできない。「私はこれが好き」という感覚、これこそがコンピュータに奪われないものなんです。

Viscuitのカリキュラムは、同じ授業をしても全員が違う作品になるように工夫されています。活動を通して「私らしさ」を自信をもって表現できるようになるんです。

—子どもが「私らしさ」を表現できるよう、Viscuitの機能面ではどのような点に気を配られましたか。

具体的には、「見本の絵」を制作画面には入れないようにしていますね。それから、直線や図形などまっすぐな線も引けないようにしています。

きれいな絵、強い絵を入れれば入れるほど、子どもが描いた絵がしょぼく見えてしまって自信をなくすんです。

一人でも「苦手」と思う子を出さないがViscuitの理念ですから、絵が上手い子でも苦手な子でも「それなりの絵」に見えるように気を配っています。

専門家だけが力を持つ現状を変えたい

—2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化しますが、義務教育でプログラミングを学ぶ意義について、原田先生はどうお考えになりますか。プログラミングを学ぶ理由は2つあると思っています。

1つ目は、社会の重要な構成要素であるコンピュータについて、原理をしっかり知るのは重要だから。

アプリやソフトウェアを入れれば、コンピュータを「そこそこ」便利に使うことはできます。対してプログラミングができれば、コンピュータを「ものすごく」便利に使える。

自分の欲しいものを思うように作れる、自由自在に操れるわけですから、すごさが全然違うんです。

小学校の理科で、植物の種子が発芽する条件について学んだでしょう。答えは「水、空気、温度」なんですが、この単元には18時間くらいかけるんです。

口頭で教えればすぐなのに、あえて実験をして、子ども達自身で答えにたどり着かせる。

本来はコンピュータの原理もこのくらい丁寧に教えなければいけないと考えています。情報とモノはどう性質が違うのか、といったことをね。

2つ目は、コンピュータに関する知識は放っておいて自然に身につくものではないからです。

コンピュータの世界に「神様」はいません。

自然科学の世界には「神様」、つまり、人間の力では変えることのできない法則があります。対してコンピュータは人為的なモノですから、本来は誰でも自由に扱えるはず。

ところが現状では、専門家の力が圧倒的すぎるんです。そうなると、いくらでも悪いことができるでしょう。

そんな世の中にしないために、小さい頃からコンピュータリテラシーを身につけておく必要があるんです。

情報化社会を文化的に豊かにしたい

—公教育での必修化に対して、民間教育が果たすべき役割についてはどうでしょうか。その問いは「情報化社会をどう文化的に豊かにするか?」という課題につながります。

今の情報文化は専門家とお金持ちで作られているでしょう。それをなんとか打破したい。

「音楽とは何か?」の問いに十人十色の回答があるように、「コンピュータとは何か?」をどんどん拡大していきたいんです。民間教育の役割はここにあると考えています。

料理の世界を考えてみてください。高級なフレンチのお店で出てくるメニューも、元を辿ればどこかの地方の家庭料理だったりする。

素晴らしいもの、美しいものは素人の思いもよらない発想から生み出されるんです。

昔はコンピュータの処理速度も遅くて、やりたいことができなかった。今は違います。自分の発想さえあれば、すごいことができるはずなんです。

—ちなみに、今後のプログラミング教育業界について「こんな教室があったらいいのにな」という希望はありますか?

ガチな造形教室ですね。コンピュータのイノベーションのヒントは美術教育にあると思っているんです。

私はムサビ(武蔵野美術大学)の社会人学生だったんだけど……この話、する?(笑)

—ぜひ!(笑)

あのね、ムサビの夏休みのスクーリングで、粘土で形を作って石膏で型をとる授業があったんですよ。一週間くらいかけてね。

月曜の午前中、先生はなぜか松尾芭蕉の「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という句を解説されました。

かつてこの句はこう解釈されていたけれども、芭蕉がこの地を旅した季節を考えると、このセミの種類は……すると句の意味が変わって……みたいな。

で、いきなり「作りましょう」ですよ。月曜から水曜まで、粘土で形を作るんです。

私は、30分くらいでいったん形ができました。でも、まだまだ時間が残っているから、どうしようかなあ……と思って。

写真だけ撮ってバーンと壊して、もう一度同じ作品を作ってみたんです。それを8回か、9回は繰り返したかな。

そうしていると、少しずつ指先で「良い形」が分かってきたんですよ。

「ここはさっきの形の方がいいな」とか、「もうちょっと冒険してみようかな」とか……1万年前からセミの声を聞いていた岩、その時間軸をどう表現しようかと試行錯誤しました。

すると最後には、何回作っても同じ形になってきたんです。機械学習などにつかわれる「評価関数」* というものがあるけれども、私の頭の中に評価関数が出来上がってきたんでしょうね。

ほかの学生はというと、いったんきれいに作り上げたあとはずっと喋っている人、うんうんうなっている人、外に出て「思い浮かばない!」と困っている人、いろいろいました。

木曜になり、石膏で型をとって作品ができました。そして授業の最後、形を評価してくれる段になると、なんとセミの話なんて一言も出てこないんですよ!

純粋に形だけで評価されるので、中には怒り出す学生もいました。「こんなにセミのことを考えて作ったのに、どうしてこんな評価をされるんだ」とね。でも先生たちはニヤッと笑って答えてくれないわけ。

そこでやっと気付きました。セミは関係ないんです。無理難題をひとつ考え、無心に、作っては壊し、作っては壊し……を繰り返し、最後は出来上がったものを受け入れる。これが無から何かを生み出す方法です。

粘土での形作りなんて、人類史上、何万年もやってきているわけでしょう。今さら誰も作ったことのない形を生み出すって、相当大変なことですよ。

以前はコンピュータも、ちょっと思いついたことをやるだけで新しいものができました。でも今では、そういうネタはやり尽くされていますよね。

だからこそ、今は"無から作り出す"ためのトレーニングが必要だと思います。作るテクニックばかり磨いてもダメ。アート的な感性にこそ、コンピュータのイノベーションは眠っているんですよ。

—お話を伺っていて、原田先生が願う未来の形がなんとなく見えてきました。

子ども達には、これからの情報化社会の文化的豊かさを担ってほしい!という期待がViscuitには込められているんですね。

これからのコンピュータには、専門家「ではない人」の発想が求められています。

私自身、子どもと接していると自分が恥ずかしくなることがあります。古いコンピュータの概念が染み付いていて、ついついそれを教えることが正しいと思ってしまうんです。一方で、子どもには何の先入観もないわけですから。

我々はつい、狭いコンピュータ観の中に子どもを閉じ込めようとしてしまいます。でも、子ども達には我々の先へ行ってほしいわけだから、それではダメなんですよ。

ぜひ、いろいろな子に来て欲しい

—本日はありがとうございました。では最後に、アーテック「first STEAM」の魅力を教えてください。「first STEAM」の魅力は、私が担当した「デジタルアート」だけでなく、指先を使う「ブロック造形」や「ロボットプログラミング」、科学の素養を育む「サイエンス工作」など4つの分野がバランスよく学べるところにあります。

他の分野もカバーされているからこそ、「デジタルアート」ではとことんViscuitの良さを貫き、私の届けたいカリキュラムに仕上げることができました。

Viscuitのポリシーは一人でも「苦手」と思う子を出さないことです。

「私は向いてないんじゃないか」と思う子をなくしたい。専門家だけでなく、いろんな方が活躍することで文化的に豊かな社会はつくられます。

ぜひ、みなさんのお子さんも教室に来ていただければと思います。

—ありがとうございました。

アーテック「first STEAM」へはこちら

4つのカリキュラムが1つの教室で学べる、4歳からのSTEAM教育スクール「first STEAM(ファーストスティーム)」へはこちらからどうぞ!First STEAMの口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社アーテック

https://coeteco.jp/brand/first-steam >

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

2020年4月開講!話題の体験型STEAM教室「アーテック first STEAM」の授業をレポート

2020年4月より全国で開講予定の体験型STEAM教室「アーテック first STEAM(ファーストスティーム)」。「デジタルアート」「ブロック造形」「ロボットプログラミング」「サイ...

2025.05.26|KAWATA

-

「ロボットずもう」で大興奮!アーテックの「Hop STEAM Jump」

教育玩具の製造・販売を行う株式会社アーテック(ArTec)が、幼児・小学生向けのSTEAM教育スクール「Hop STEAM Jump」をスタートしました。気になるカリキュラムや教材につ...

2024.11.06|夏野かおる

-

中高生向け本格プログラミングスクール始動!TechAcademy×アーテック

「TechAcademyキッズ」を運営するキラメックス株式会社と「アーテックロボ2.0」開発元である株式会社アーテックが業務提携を行い、中高生向けのプログラミングスクールを始動します。...

2025.05.21|夏野かおる

-

ITロボット塾 総合IT力育成教育教室授業をのぞいて見ました|静岡県浜松市

小学校2年生から高校生を対象としたITロボット塾。ロボットプログラミング講座の開発経緯やカリキュラムの特徴について、株式会社CAIメディアの代表取締役社長であり株式会社ITロボット塾の...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

(取材)塾・予備校向けEdTechサービス「チエテラス」サポート万全のオンライン教材で『情報Ⅰ』の定期テスト・共通...

「情報I」に特化した塾・予備校・スクール向けカリキュラムのEdTechサービス『チエテラス』が2023年3月にリリースされました。予備校や塾への手厚いサポートもあり、導入も簡単なことか...

2025.09.10|大橋礼