子どものプログラミング学習におすすめのドリル5選!パソコンなしでOK

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

小学校ではプログラミングそのものというより「プログラミング的思考力」を伸ばす教育を国語や算数といった科目に取り入れて学びます。今回は家庭でもプログラミング的思考を伸ばせる、手軽に購入できるドリルをピックアップしました。

「家にはパソコンもない」「プログラミングとかまったくわからない」と困惑する保護者の皆さんに、アンプラグド(コンピュータを使わない)で問題をときながらプログラミング的思考を学べるドリルを紹介します。文末には保護者の皆さんにもぜひ一読していただきたい「プログラミングの解説書」と少し高度な書籍も掲載しています。こちらはご参考までにどうぞ。

幼少期からプログラミングをドリルで学ぶメリットとは

プログラミングを学ぶ時には、一般的にタブレットやパソコンなどが多いです。ただし幼少期からブルーライトを浴びるのは、子どもの目に悪いというデメリットがあります。プログラミングドリルであれば、子どもの目を傷めることなく学ぶことができるので、パパママも安心です。幼児期のプログラミング学習には教室などに通わせる方法もありますが、ドリルならコストを抑えて自宅で楽しく学べます。また、プログラミングスクールの場合は子どもが途中で「やめたい」と思った時にも手続きなどが必要ですが、ドリルならやめたい時にいつでも簡単にやめることができるので、手軽に学習をスタートできます。

さらにプログラミングドリルなら、タブレットやパソコンのように電源を入れる手間も必要なく、以前勉強した場所を見つけやすいので、復習する時も簡単です。

パソコンなしでOKの子ども向けプログラミングドリル

幼児〜小1・小2向けプログラミングドリル

論理的思考力を育てるプログラミングれんしゅうちょう

小さいお子さんでも楽しく学べるプログラミング的思考力を伸ばすドリルです。幼児向けですが、まったくプログラミングを知らない小学校低学年のお子さんがひとりで進めやすい内容なのでおすすめです。

絵を見てコンピュータが入っているものを選んだり、回転寿司でどんなお寿司が繰り返し流れてくるかをカラフルなイラストを見ながら考えることで、繰り返しの指示について概念として理解できるようになっています。親子で楽しめるロジカルシンキングボードゲーム(ロジカル迷路パズル)もついています!

| 著者 | 入澤宣幸 |

| 出版社 | 学研プラス |

| 値段 | 825円 |

かわいいイラストで楽しく学べる

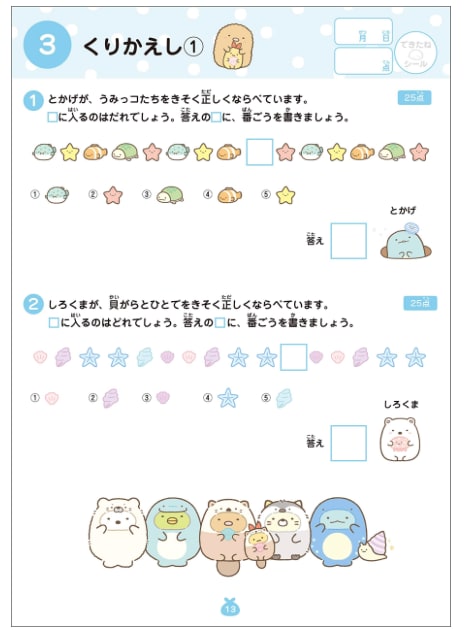

すみっコぐらし学習ドリル 小学1・2年 はじめてのプログラミングドリル

すみっコぐらしドリルは、パステルカラーのイラストがかわいらしい低学年向けドリルです。子ども達が大好きなシールもついているのでやる気もわきますね。優しいイラストながら内容はみっちり濃くパズルやクイズを解きながら自然とプログラミング的思考が身につくよう工夫されています。

「順序・反復・分岐」といったプログラミング学習の基礎を、ドリルの問題を解くことで繰り返し学べます。すみっコぐらしは小学校低学年には人気のキャラクターなので喜ぶお子さんも多いのではないでしょうか。

| 著者 | 鈴木二正 |

| 出版社 | 主婦と生活社 |

| 値段 | 1,012円 |

ドリルの王様シリーズの学年別プログラミング学習ドリル

ドリルの王さま「3・4年の楽しいプログラミング」プログラミングに限らず、幼児・小学生向けにさまざまなドリルを出している「ドリルの王様」シリーズからの1冊。パソコンいらずでプログラミング的思考が身につく内容になっています。

ドリルの王様は学年別になっているので、小学校1〜2年生、3〜4年生と学年の理解力にあわせた内容になっています。国語や算数ドリルを学ぶときに一緒にプログラミングドリルも行うといいのではないでしょうか。学習習慣のひとつとして継続して取り組めるといいですね。

| 著者 | 島袋舞子 |

| 出版社 | 新興出版社啓林館 |

| 値段 | 680円 |

教科書ワークでプログラミング的思考を学ぶ

3~6年小学教科書ワーク プログラミング的思考

小学生にとっての定番ドリルといえば「教科書ワーク」ですね。各学校の教科書に準拠したドリルなので学校の進み具合にあわせて同じことを予習復習できるところが人気です。小学校ではプログラミングの教科書はありません。算数や社会などさまざまな授業でプログラミング的思考を伸ばすカリキュラムが採用されています。

このドリルの特徴は、保護者向けのコラムがあるところです。プログラミング必修化といっても何をするのかよくわからない保護者でもお子さんと一緒にドリルを見ながら学習内容や目的を把握できます。

| 著者 | 文理編集部 |

| 出版社 | 文理 |

| 値段 | 1,364円 |

算数とプログラミングを同時に学べる

チャ太郞ドリル 算数とプログラミング

チャ太郞ドリルは、算数を勉強しながら途中途中でプログラミング的思考をのばす問題がはさまれています。

目次をみるとわかりますが、よくある学年別の算数ドリルです。一般的なドリルとの違いは、単元を学びながらプログラミング的思考につながる学習をはさんでいることです。解答が別冊になっているので丸付けもしやすいですね。解答までの解き方プロセスを丁寧に説明しているので、算数が苦手なお子さんも保護者が解答を参照にしながら教えることでしっかり学習できます。

学校の授業でもこのように「算数」や「理科」のなかでプログラミングに関連した学びを行っています。あえてプログラミングだけに絞り込まないドリルは誰でも始めやすいでしょう。こちらのドリルも学年別に販売されています。

| 著者 | 数研編集部 |

| 出版社 | 数研出版 |

| 値段 | 880円 |

プログラミングの世界に触れるオススメ本

小学生になじみやすいプログラミング学習ドリルを紹介しました。保護者の皆さんもぜひお子さんと一緒にプログラミングの世界に触れてみませんか? 最後に親子で読めるプログラミング知識の本と、さらに小学校高学年上級者向けの1冊をご紹介します。小学生でもわかるプログラミングの世界

親子で読みたいプログラミングの基礎を学べる本です。「プログラミングって何?」「プログラミング言語って何?」「プログラマーってどんな人?」「どうやって勉強するの?」実は大人もよくわかっていないプログラミングの基礎知識を非常にわかりやすく解説しています。まったく知識のない親御さん、お子さん向けで最初の1冊にぴったりですね。

小学校4年生くらいから高学年のお子さんと親御さんで、一緒に読んでもらいたい本です。

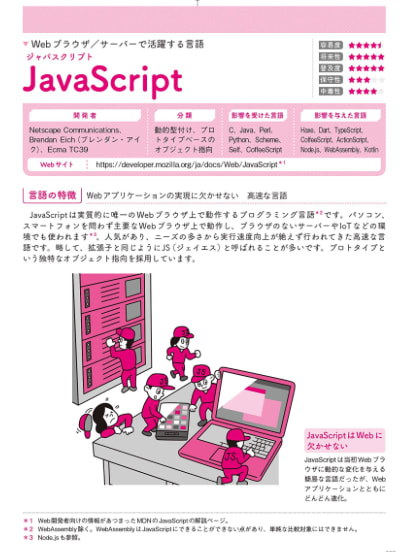

プログラミング言語大全

大人向けでしかも専門的な本ですが、プログラミングスクールに通っていたり、独学でも熱心に学んでいる、小学校高学年から中高生にぜひおすすめしたい1冊です。「小学生でもわかるプログラミング」がまさに超初心者向けとすれば、こちらは上級者向けです。100以上のプログラミング言語や処理系などの言語を掲載。ドリルではありませんが、イラストやマンガタッチの解説もあり図鑑的に読むと興味深いのではないでしょうか。

ドリルでプログラミング的思考を身につけよう!

パソコンがなくても家庭で始められるプログラミング学習のひとつがドリルです。子どもたちは入学と同時に計算ドリルや漢字ドリルを行いますし、繰り返し学習としてドリルはとても身近な学習法です。小学校でのプログラミング学習は難しい言語やシステムを覚えるわけではありません。コエテコでも何度も取り上げていますが「プログラミング的思考力」を伸ばすが小学校のプログラミング教育です。まずは手軽に購入できて鉛筆があればできるドリルを利用して、親子でプログラミング学習デビューをしませんか?

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

論理的思考とは?大人にも重要なロジカルシンキングを幼少期から身につける方法

子どもだけでなく大人にとっても欠かせないスキルの論理的思考。2020年度から小学校の授業で必修化されたプログラミング教育でも、論理的思考力が求められることが明記されています。いつの時代...

2025.06.24|コエテコ教育コラム

-

Viscuit(ビスケット)とは?無料でプログラミング学習ができる?

2020年4月より小学校でプログラミング教育が必修化します。この記事では「コンピュータは粘土だ!!」というポリシーで開発された、対象年齢4歳以上のビジュアルプログラミング言語Viscu...

2025.11.17|プログラミング教室ガイド

-

子ども向けオンラインプログラミング教室おすすめ15選【2026年最新版】

2020年度、ついに小学校でプログラミング教育が必修化しました。コロナ禍の影響もあいまって、自宅からプログラミングが学べるオンラインスクールへの注目が集まっています。 この記事では子...

2026.02.03|コエテコ byGMO 編集部

-

ボードゲームでプログラミング? | 論理的思考力が身につくボードゲームまとめ(おすすめです!)

プログラミング教育が必修化します。ねらいは「論理的思考力(プログラミング的思考)の育成」。この記事ではパソコンがなくてもプログラミング的思考が鍛えられる、子どもにおすすめのボードゲーム...

2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部

-

小学生高学年におすすめのプログラミング教材10選!楽しく学ぶ方法を徹底解説

2020年の小学校授業必修化に向けて増えつつある、ご家庭用のプログラミング教材。たくさんあって何がなにやら分からない……という方のために、年代別のおすすめ教材をご紹介していきます!今回...

2025.06.11|プログラミング教室ガイド