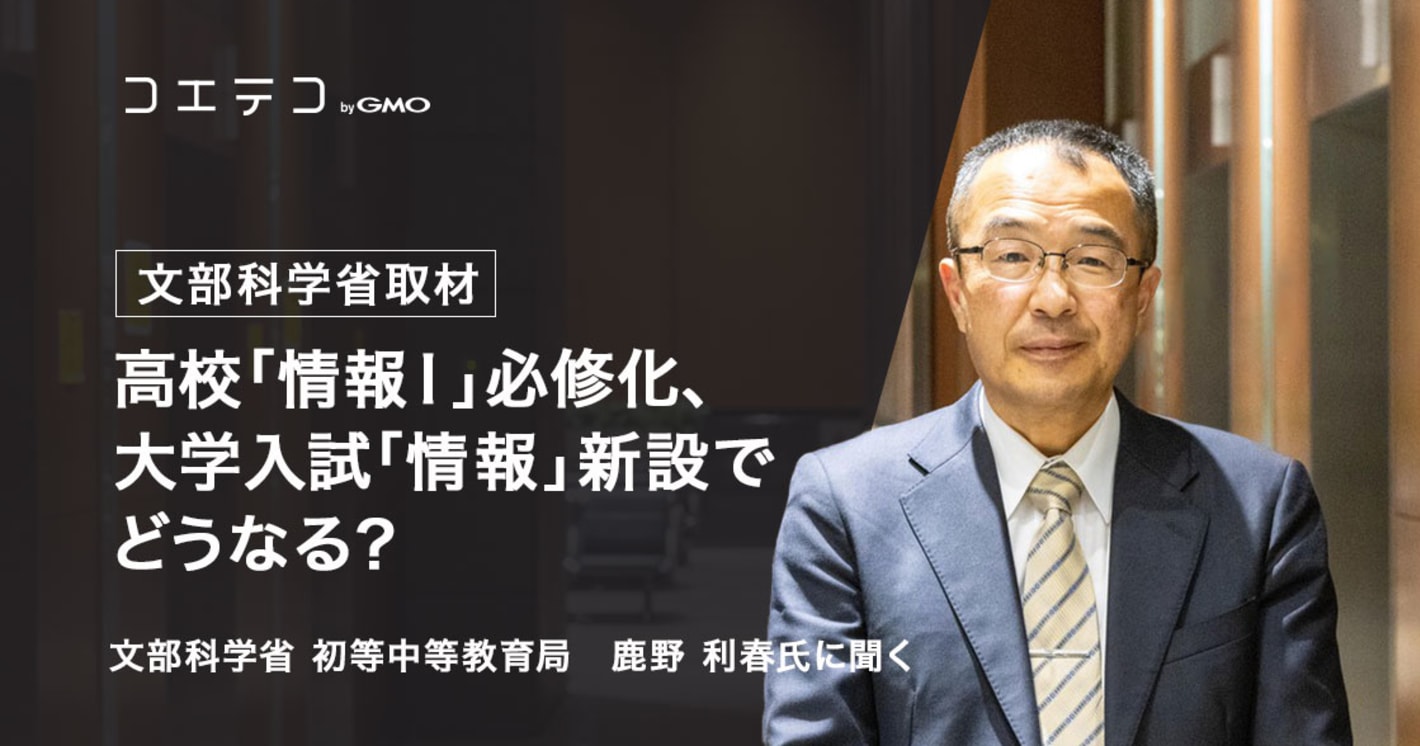

(文部科学省取材)高校「情報Ⅰ」必修化、大学入試「情報」新設どうなる?高校情報科教科調査官 鹿野利春氏に聞く

今回の改訂で大きな注目を浴びているのが、小・中・高でのプログラミング教育必修化。コエテコでは様々な取材や調査を行い、プログラミング教育のリアルをお届けしてきました。

小学校でのプログラミング教育必修化が目前に迫りました。今後の動きについての関心が高まるとともに、SNS上ではさまざまな疑問や批判の声も。経済産業省 浅野 大介さんにあえてネガティブな意見をぶつけ、詳しくお答えいただきました。

2025/06/24

2021年度からは、中学校でも新学習指導要領が「全面実施」となります。今回は文部科学省 上野耕史(うえの・こうし)さんにインタビュー。中学校でのプログラミング教育について詳しいお話を伺いました。

2025/06/24

小学生向けプログラミング・ロボット教室の掲載教室数国内No.1のプログラミング教育ポータルサービス「コエテコ byGMO(以下、コエテコ)」は、2020年4月からの「プログラミング教育」必修化を目前に控え、小学生のお子さんがいる保護者1,302名を対象に「プログラミング教育に関する保護者の意識調査」を実施しました。

2025/05/26

そして今回の取材では、いよいよ高等学校でのプログラミング教育必修化について文部科学省 初等中等教育局の情報科教科調査官 鹿野利春氏にインタビュー。

- 高校でプログラミング教育を必修化するねらいとは?

- 高等学校「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」の内容は?

- 2024年度(2025年春)の大学入試に「情報」新設? 具体的な出題内容は?

高校は2022年度から全面実施

—まずは事実確認をさせてください。高等学校の新学習指導要領は以下のようなスケジュールで進行予定でしたが、このスケジュールに変更はないのでしょうか。

現在のところ変更はありません。参照:平成28年8月26日 中央教育審議会教育課程部会 資料3

- 平成31年度(令和元年=2019年)の1年生から段階的に移行(先行実施OK)

- 令和4年度(2022年度)から全面実施

(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/08/29/1376580_3.pdf)

- 2022年度からは高校1年生

- 2023年度からは高校2年生

- 2024年度からは高校3年生

学習指導要領の実施についてひとつ注意していただきたいのは、「全面実施」の意味が小中学校と高等学校では異なる点です。

小中学校の場合、「〇〇年から全面実施」と言われれば、その時点で全員が新学習指導要領に準拠した学習をしている必要があります。

—ちょっと分かりづらいのですが、たとえばある児童が小学校6年生のときに「全面実施」の年度を迎えた場合、新学習指導要領で追加された内容(小1〜小5まで)は、それまでの学年で別途カバーしておかなければならない、という意味でしょうか。

そうなります。

極端な事例を出せば、中学3年生になって小学1〜中学2年生の内容(新学習指導要領で新規に追加された内容)を一気に学習するのは現実的には考えづらいですよね。

ですから、早めに方針を出し、移行期間を設けた上で、先取りで実施していただける内容はどんどん先にやっていただくようにしているのです。

小中は合わせて9年間あり、対する学習指導要領は約10年に1度改訂が行われます。ある年度から一気に変更すると現場の負担が大きいので、このような方式になっています。

—一方で、高等学校の「全面実施」とは。

小中学校が移行期間を長く取り、先取りで実施できるよう強く推奨しているのに対し、高等学校は学年進行(ある入学年度からガラッと変わる)方式です。とはいえ、先取りでの授業実施はもちろん可能です。

情報活用能力は今や「国民的素養」

—ここからは「情報科」についてお伺いします。そもそも、新学習指導要領の「情報科」がめざすところ(大きな方向性)とは。一言で言えば、文系/理系を問わず、情報活用能力を国民的素養として身につけさせることです。

たとえば、平成28年4月に行われた教育課程部会 情報ワーキンググループの会議ではこのような意見が出されています。

高等学校情報科については、生徒の卒業後の進路等を問わず、情報の科学的な理解に裏打ちされた情報活用能力を育むことが一層重要となってきている。高等学校は義務教育ではないものの、平成30年の時点で高校進学率(通信制を含む)は98.8%*にのぼっています。

引用:平成28年4月20日 教育課程部会 情報ワーキンググループ資料1-2

(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/059/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/05/31/1370666_2.pdf)

そうであれば、国民が等しく身につけるべき素養(情報活用能力)を、小中のみならず高等学校でも教育する必要があるのではないか。

それが、今回の新学習指導要領「情報科」における改訂のねらいです。

現行は約8割の生徒がプログラミングに触れず

—具体的な改訂内容についてお伺いします。高等学校の情報科は現在の「社会と情報」「情報の科学」2科目から、「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」2科目へ再編されますが、このねらいは。

【現行の学習指導要領】

- 社会と情報(プログラミングを含まない)

- 情報の科学(プログラミングを含む)

【新学習指導要領】

- 情報Ⅰ(プログラミングを含む。共通必履修)

- 情報Ⅱ(より高度な内容を含む。選択科目)

交通手段にたとえてみましょう。今の時代、「電車は嫌いだから、通勤も出張もすべて徒歩で行く」という方はおられないですよね。ところがプログラミングに関していえば、「パソコンは嫌いだから、使いたくない」という方は少なくない。プログラミングを使う/使わないの差は、電車/徒歩以上であるにもかかわらず、です。

しかも、現行の「情報科」では、約8割の生徒がプログラミングを含まない「社会と情報」を選択しており、プログラミングを含む「情報の科学」選択者は約2割にとどまっています。

これからの10年を考えると、8割の生徒がプログラミングに触れないのは時代に則していないだろうと。そこで、すべての生徒が文理選択にかかわらずプログラミングに触れるよう、共通の必修科目として「情報Ⅰ」が設けられました。

ただ、必修である「情報Ⅰ」だけで社会を支えている技術をすべてカバーできるか? と言われれば難しいのが正直なところですし、意欲ある生徒の要望に応えきれない可能性もあります。

そこで、より高度な内容を求める生徒に向けて選択科目「情報Ⅱ」が設けられた、という経緯です。

「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」の具体的な違いとは?

—「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」の具体的な内容の違いは。日常に即した例ですと、「情報Ⅰ」の想定は「スマートスピーカーをプログラミングして使いこなす」ような事例が考えられるでしょうか。

何かやりたいこと(目的)があって、それを実現するための適切なツールを選択し、プログラミングする。こうした想定です。

一方の「情報Ⅱ」は、情報システム自体を設計できるレベルを想定しています。

たとえば「離れて暮らしているおじいさん、おばあさんの様子を見守りたい」という目的に合わせ、IoTデバイスを配置し、制御し、データを集め、AI等を利用して危険な状況を判断させる。場合によってはメールやアプリに通知を飛ばす、と。システム全体を設計し、運用するイメージです。

—かなりレベルが高いですね。正直なところ、本当に実施できるのか不安なほどの内容ですが……。

そうですね。ただ、日本の将来を考えると、あまり悠長に構えていられないのです。

必修科目にプログラミングを組み込めば、高校生が一斉にプログラミングに触れることになります。そのうちの何割かはより高度な技術に興味を持ってくれ、日本を支える人材へと育つことを期待しています。

新しい教科書は来年6月ごろ完成か

—全面実施に向け、「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」の教科書の制作・検定はどのくらいまで進んでいるのでしょうか。教科書の制作は、一般的に執筆 → 有識者によるチェック → 修正 → 検定 → 修正 → 検定合格 → 見本作成 → 全国の学校へ送付、という流れで進みます。

ここからは推測ですが、私自身が教科書の執筆に関わった経験から言うと、(2020年11月初旬現在は)おそらく初めのステップである「執筆」が完了し、有識者によるチェックを受けている途中ではないか、と思われます。

全体のスケジュールでいくと、「情報Ⅰ」は来年春に検定合格、6月頃に見本送付、秋ごろに教科書の選定完了、というイメージでしょう。

「情報Ⅱ」の教科書は、そっくり1年遅れで考えればよいと思います。

「情報Ⅰ」授業実践に役立つ公開資料

—「情報Ⅰ」の授業を組み立てるにあたり、参考にできる情報にはどのようなものがありますか。公開済みのものとしては、以下のようなものが挙げられます。

文部科学省

「情報Ⅰ」教員研修用教材

(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416756.htm)

「情報Ⅱ」教員研修用教材

(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00742.html)

情報処理学会

情報科教員研修用動画教材

(https://sites.google.com/view/ipsjmooc/)

公開予定のものとしては,以下のようなものがあります。

来年度公開予定(文部科学省)

情報科授業事例集(仮)

また、データ活用のトピックに限って言えば、総務省統計局の「統計学習の指導のために(先生向け)」も参考になるでしょう。

情報科教員の採用は加速

—「情報科」には期待が高まる一方、教えられる教員が十分にいるのか、予算は足りるのかなど不安の声も聞かれますが……。高校「情報」をはじめ、新学習指導要領についての研修は各都道府県で活発に行われています。民間主導のものも多いため、すべてを把握できているわけではありませんが、かなり前向きに取り組んでいただいている印象です。

「情報科」教員の採用も進んでいます。理科や数学と兼任される場合もあれば、東京・千葉・大阪のように「情報科免許のみ(専任)でOK」という都道府県もあります。今後も採用は進んでいくことと思います。

大学入試「情報」新設、ファクト(事実)ベースでどこまで進んでいる?

—ここからは、大学入試について伺います。2024年度から、大学入学共通テストの教科に「情報」が新設される可能性がある、と言われていますが、そのねらいはどこにあるのでしょうか。ファクト(事実)ベースでお話をするために、まずは私の所属する「初等中等教育局」の立ち位置から整理しましょう。

大学入試(大学入学共通テスト)を統括するのは「独立行政法人大学入試センター」です。文部科学省の所管ではあるものの、独立して大学入試関連の業務を行っています。

一方で学習指導要領の改訂に関わっているのは、文部科学省の内部部局である「初等中等教育局」(幼・小・中・高を担当)です。

さらに、大学等に関わる「高等教育局」もあって、「大学入試センター」はどちらかといえば「高等教育局」とのつながりが深い。

私の所属する「初等中等教育局」は、大学入試を所管しているわけではないことをご承知おきください。

さて、その前提で話しますが、今の時代、「情報活用能力は必要だと思いますか?」と問われて「No」と言う方はなかなかおられないでしょう。

それは大学も同じで、入学生にある一定の情報活用能力を求めているはずです。

—「情報」新設について、ファクト(事実)ベースではどこまで話が進んでいるのでしょうか。

すでにメディア各社が報じている通り、2024年度(2025年に実施)以降の大学入試に「情報」を新設する案が大学入試センターから出されました。今年度中に最終案をまとめる見込みです。

この素案では、もともと検討に上がっていた「大学入試のCBT化(コンピュータを使った実施)」が見送られ、ペーパーベース(従来通りのマークシート方式)で実施される方向性が示されました。

何十万人と受ける試験ですから、機器の準備が間に合わない可能性もあるでしょう。

大学入試センターは21日までに、センター試験の後継、大学入学共通テストの教科に2025年から新たに「情報」を設けることを軸とする素案をまとめた。関係者への取材で分かった。今後、有識者や関係団体と協議し、20年度中に最終案をまとめる。22年度から高校に導入される新たな学習指導要領では「情報1」が必修となる。政府は18年、新学習指導要領で学ぶ高校生が大学受験に臨む24年度以降、入試にプログラミング

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65261590R21C20A0CR8000/ >

マークシート式の例として、現行の大学入試センター試験にある「情報関係基礎」科目では、以下のような問題が出題されています。

出典:「情報関係基礎」令和2年度本試験の問題

(https://www.dnc.ac.jp/center/shiken_jouhou/jisshikekka/index_copy.html)

人材確保が課題も、企業のCSR活動は広がっている

—ここからは、学校現場の課題感についてお伺いします。新学習指導要領では「社会に開かれた教育課程」がうたわれている一方、ICTに関していえばまだまだ現実は厳しいように感じますが、どう思われますか。

そうですね。学校現場のICT化を本気で進めようとすれば、やはり民間の、ICTに詳しい方の力をお借りしなければ上手くいかないところもあるかもしれません。

ところが、第一線級の方に一般企業と同じくらいの報酬を支払えるか?と聞かれれば、正直なところ、この厳しい財政下では難しいと言わざるを得ない。そこが大きな課題であると認識しています。

ただ、ICT教育に関しては、産業界からの支援が比較的得られているのはありがたいことです。

企業としても、「未来の社員」が高校のうちからICTリテラシーを身につけ、優秀な人材となって入社してくれれば嬉しいですね。こうした企業が今後もっともっと増えていけば理想的ですね。

「やめる」決断が評価される時代へ

—学校の先生の過重労働が大きな問題となっています。今後、学校はどのように変わっていくべきでしょうか。学校というのは、「何かを始める」ことは高く評価される一方、「活動をやめる」方向は評価されづらいです。

誰も「やめる」ことをしないから、業務が無尽蔵に増えていく、ということもあるのではないでしょうか。

成績処理の業務や事務作業もそうで、プログラムに任せれば数秒で終わるものを、何時間もかけて取り組んでいるかもしれません。これでは、本来の教職に必須なはずの自己研鑽の時間が取れなくなってしまいます。

こうした風潮をまずは改め、やめられる業務はないか? 楽にする方法はないか? と検討してみる。それが学校現場の急務でしょう。

「情報Ⅰ」はジェンダー格差の是正に一石を投じるか

—最後に、鹿野さんが新たな「情報科」にかける思いを教えてください。「情報Ⅰ」の必修化で私が個人的に期待しているのが、ジェンダーバランスの是正です。

とくに高校では、文理選択の時点で「女子が理系に行きづらい」問題が起こってしまう。「IT人材が不足している」と言いながら、人口の半分を占める女性がIT職を進路選択に入れづらい状態となっているのです。

ジェンダー格差自体が大きな問題であるのは前提として、日本の競争力という観点から見ても、この状況は危機的と言わざるを得ません。性別にかかわらず、ICT分野に興味を持つ生徒はどんどん伸ばしていく必要があります。

「情報Ⅰ」が必修となり、全ての生徒がプログラミングに触れる未来は、この現実に一石を投じてくれるのではないか。少しずつでも明るい未来が描いていけたら。そんなことを願ってやみません。

—ありがとうございました。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

中学校でのプログラミング教育必修化を徹底解説—文部科学省・上野耕史さんインタビュー

2021年度からは、中学校でも新学習指導要領が「全面実施」となります。今回は文部科学省 上野耕史(うえの・こうし)さんにインタビュー。中学校でのプログラミング教育について詳しいお話を伺...

2025.06.24|夏野かおる

-

(対談)学習指導要領「情報」有識者・鹿野利春×プログラミング能力検定協会代表・飯坂正樹|プログラミング教育の価値〜...

学習指導要領が改訂され、2024年度からは大学入学共通テストに「情報」が新設されます。入試の場面でプログラミング能力が問われることとなり、対策について不安に思う方も少なくないでしょう。...

2025.06.24|夏野かおる

-

未来の教育は「地域一体」「民間の力」が鍵 ― 元文科省副大臣 鈴木寛

2020年の新学習指導要領実施(小学校)が迫りました。プログラミング教育の必修化だけでなく、学校のあり方が大きく変わろうとしています。今回は元文部科学副大臣の鈴木 寛氏にインタビューし...

2025.07.31|夏野かおる

-

コエテコセミナー2021レポート|大学入試テストに「情報」の出題教科化が決定!子ども向けプログラミング教育市場はど...

2021年1月14日(木)に「子ども向けプログラミング教室カンファレンス2021」セミナーが2日間開かれました。今回は新型コロナウイルス対策として、オンライン開催となりました。 1日...

2025.05.30|小春

-

「toio™(トイオ)」ソニーのプログラミング学習教材は家庭でも教育現場でも楽しく学べる!プログラミングは基礎教養...

高校での「情報」必修化、大学入試への「情報科」新設など、プログラミングへの注目度・ニーズが高まっています。 そんな中で注目されているのが「toio™(トイオ)」です。SIEが高い技術...

2025.05.30|大橋礼