小学生とSNS「LINE・Twitter・FacebookにTikTok」との関わりを親は本当に把握してる?

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

SNSはコミュニケーションツールとして優れている点があると同時に、いろいろな意味で世間を知らない子どもが安易に手を出すと、困ったことになる可能性も。また、残念なことに、事件性のあるトラブルに巻きこまれることもあります。

今回の教育トピックでは、LINE・Twitter・FacebookにTikTokといった代表的なSNSと、小学生の関わりについてまとめました。

SNSと小学生の事件

SNSにからんだ子どもの事件は、もはや他人ごとではありません。2019年にはTwitterで知り合った女の子を男が連れ出すという誘拐事件がありました。また、2020年にはTIkTokを介して10歳の女の子が事件に巻きこまれており、大小さまざまなトラブルをあげるとキリがないほどです。リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://www.asahi.com/articles/ASMDD6WCSMDDPTIL02P.html >

【読売新聞】 若者に人気の動画共有アプリ「TikTok(ティックトック)」が悪用され、子供が性被害に遭う事件が相次いでいる。規約で利用が禁止されている13歳未満が、保護者の知らないうちに他人とメッセージをやりとりし、事件に巻き込まれ

https://www.yomiuri.co.jp/national/20210125-OYT1T50104/ >

親の側でもSNSのリスクについてはそれなりの知識もあり、たとえばスマホはリビングでしか使わないルールにし、何をしているか見守っているという家庭は多いようです。しかし、問題は「子どものほうが一歩先を行っている」ということ。

あるいは、一歩先をいっているつもりで、自分では使いこなしているつもりで、一人前にSNSの世界を渡り歩いていると子どもが勝手に思い込んでいること。

世の中、そんなに甘くありません。大抵は「これはキッズ(小学生)だな」とすぐ見破られ、しょうがないなぁと見ている人が大半でしょうが、それならちょっとからかってやろうか、とちょっかいを出す人もいるでしょう。

あるいはもっと悪意のある、よからぬ目的のある人が近づくことがないとは言えません。

「ウチの子はSNSと言っても、せいぜいLINEくらいなもの」と思っている保護者のみなさん。たぶん、大体の場合はその通りです。でも「万が一」について学んでおきませんか。

SNSとは

まず簡単にSNSについて、おさらいをしておきましょう。(知っている方は、飛ばして下さい!)

SNS(エスエヌエス)は、ソーシャルネットワーキングサービスのことです。

ざっくり言うと、登録した会員同士がコミュニケーションできるサービスのこと。TwitterやFacebookが代表的なSNSです。親世代ならmixi(ミクシィ)にハマった人もいるかもしれませんね。

今では学校が独自の生徒・教師をつなげるネットワークサービスを持っているところも多く、これもSNSの一種と言えます。

SNSの基本的な機能

・プロフィール・投稿

・他のユーザーとのやりとり

・グループやコミュニティを作り交流する

もっと詳しくSNSの解説を読みたい方はこちらを参考にして下さいね。

今や現代人になくてはならない社交ツール「SNS」。とはいえ、使い方がわからない方も多いのでは?この記事ではSNSの楽しみ方・使い方や気をつけたいトラブル、デメリットについて解説しました。

2025/10/19

小学生のSNS利用率とは

タブレットや親のスマホを使ってSNSをしている子もいるでしょうが、ひとまず「自分のスマートフォンを持っていてSNSがやりやすい環境にある」子どもがどれくらいいるのかを見ていきましょう。子供にスマートフォンを持たせた時期は、「中学校1年生」が 26.3%と最も高く、次いで「小学 6年生」が 13.5%となっている。最も多いのは小学校から中学校へとあがる時ですが、小学校入学時に子ども用のスマホを持たせている家も少なくありません。共働き家庭が増えた今は、子どもの居場所を確認することや親との連絡手段として、キッズ携帯ではなくキッズスマホを最初から購入することも多いのでしょう。

引用:家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査報告書/東京都都民安全推進本部

小学生が利用している最も多いSNSはやっぱりアレ!

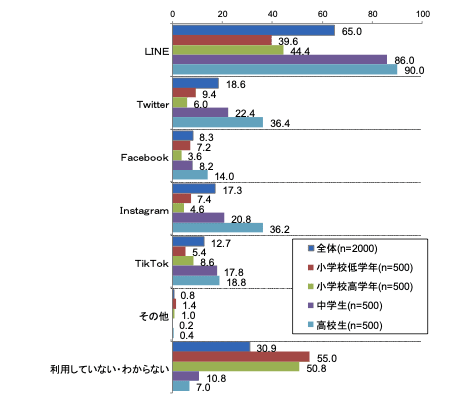

スマホを持っている小学生が利用しているSNSの割合は次の通りです。

えんじ色が小学校低学年、緑色が小学校高額園です。LINEがもっとも多いのは想像どおりですね。

TwitterやTikTokはどれも10%未満ですが「ゼロ」ではありません。さらにこれはスマホを持っている上での調査ですから、たとえば家庭のタブレットや親のスマホを貸してもらっている子どもの数をいれると、もう少し多いのかなと推定できます。

ざっくりとした感覚ですが、小学校でも高学年になると複数の子が実際にSNSを使っていると推察されます。今回、中学生の女の子たち数人にSNSについて話してもらいましたが、おしゃべりの中で気になったのが次の言葉です。

LINEは別にして、たぶん小学校の6年生ならクラスに数人はSNSやっている子いるんじゃないの。TikTokとかやってるキッズ(小学生)多いよね

Twitterでもけっこう見かけるよ。あ、コレはキッズじゃんって思うアカウント。イキって書いてるけど、リプとか子どもっぽいんだよね。たまに算数死ぬ、とか書いてて笑っちゃうこちらからすれば中学生もまだまだ子どもなのですが、中学生にとっては「小学生はキッズ」なのだとか。ひと昔前で言うところの「ガキ」ってところでしょうか。箸が転んでもおかしい年頃の中学生、女の子たちは笑いながら話してくれましたが、聞いている側としては(親が知らない世界っていっぱいあるんだな)と複雑な思いがしました。

SNSでの問題行動を調査結果で見る

公的な調査結果をもう少し見ていきましょう。低年齢層(0歳〜9歳)「子どものインターネット上の経験行動」についての調査結果です。

ちょっと見づらいのですが、グラフでは「インターネットにのめりこんで、保護者が注意してもインターネットをやめないことがある」が27.5%と最も多く、次いで「保護者が設定したパスワードを、保護者の知らないうちに解除したことがある」が 7.9%、「保護者の知らないうちに、メッセージやメールを送ったり、書き込みをしたことがある」が 4.7%となっています。

パスワードをいつのまにか子どもが解除して勝手に使っていた、というのは実はとても多いんですね。もちろん幼児期は深い意味もなくいじっていたり、お母さんの手の動きを真似てみただけということもあるでしょう。

しかし小学生(この調査では6歳〜9歳)となると話は別です。

たとえば課金であるとか、SNSなら家庭で禁止している書き込みをしたりダイレクトメールを送ったり、といったようなことです。

「ウチの子に限ってあり得ない」という思いはそろそろやめて「もしかしたらウチの子も?」と注意深く見守ったほうが良さそうですね。

まずは知っておきたいSNSの年齢制限

SNSにもいろいろとありますが、実は年齢制限があるのはご存知でしょうか。

| 13歳以上 *17歳以上(iOSなど一部での制限) |

13歳未満は親の同意が必要 | |

| 13歳以上 | 13歳未満の使用は認めない | |

| 13歳以上 | 13歳未満の使用は認めない | |

| TikTok | 13歳以上 | 13歳未満の使用は認めない |

| LINE | 推奨は12歳以上 |

代表的なSNSのみですが、小学生は利用不可が多いんですね。しかし実際にはTwitterやTikTokを利用している小学生はいます。

いったいどうやって、小学生が禁止されているSNSサービスで自分のアカウントを登録しているのでしょうか?

年齢制限があるのになぜ小学生がSNSを利用できるのか

- 親のアカウントを利用している

- 年齢を偽っている

親の同意の上で利用しているので問題はないようにも思えますが、そもそも基本的には多くのSNSは13歳未満の使用を認めていないので、おすすめできることではありません。

親がInstagramを使っていて、娘と一緒に作った料理をアップする、といった使い方ならまだしも、自分のアカウントを子どもにまるっと渡してしまうことは避けたいものです。

また、こうしたSNSは生年月日を入力して年齢をチェックした上で登録するわけですが、かといって免許証等で年齢確認をしているわけではありません。

要するに、10歳の子でも16歳のふりをして登録は可能といえば可能です。こんなことを子ども達はネット上で調べたり、誰かからおそわって「なんだ、できるじゃん」と気軽に登録してしまうことも少なくありません。

親が子どものSNSを「見つけた瞬間」「知った瞬間」体験談

息子はオンラインゲームで親しくなった人とLINE交換をしたのがきっかけで、その人にゲームの情報がいち早くわかる、いろいろな人のテクニックがわかるよとTwitter登録をすすめられたと言っていました。

「高校生だって言ってた、頭のいい学校に行っている人なんだって」と憧れてでもいるように言うのですが、その相手が本当に高校生かなんてわかりません。

Twitter登録するのに生年月日はこれを入れなよとか、かなり具体的に指示したみたいで、今考えると怖いことです。言われるがままにTwitter登録して、最初は見ているだけだったのに、そのうち自分でもゲームについて書き込みしていました。

書き込みにコメントがくるのが面白くて、どんどんエスカレートしてしまったようです。

ところが、わけのわからない英文のコメントや悪口のコメントがいっぱいきて、ビックリしたので私に「実はさ」と教えてくれたのです。言われるまで全く気づかなかったのは私の注意不足だったと反省しています(Tさん/子ども・中1 当時は小6)

小5になり、塾に通うにようになったため、帰りが心配でスマホを持たせました。家庭内のルール(夜はスマホは部屋に持っていかずに親に渡す、LINEのやり取りも親が見るなど)を話し合い、課金はできないようにセッティングもしました。

ただ、TwitterやTikTokについてはまったく考えてもおらず、次女が投稿していると知り、とても驚きました。

そもそも、次女の投稿を見つけたのは、高1の長女です。

次女は、姉の制服を勝手に着用して踊っている姿(顔はさすがにぼかしてあった)をあげていて、長女は友だちから「コレ、ウチの制服っぽくない?」と見せられ、映っている部屋のポスターですぐに「妹だ」とわかったそうです。内容を確認したら、TikTokだけでなくTwitterにInstagram、よくわからないお絵かきアプリ(投稿ができてコメントもつく)、SNS系のアプリだらけ。

しかも位置情報はオンにしているわ、個人情報も書き込んでいるわで、ひどいものでした。

スマホは瞬時に取り上げ、こんこんと諭しましたが、小学生だからって甘くみてちゃいけないんですね。

ある意味、よくわからなくても使えてしまうから余計に危ない。スマホだけではありません、その後は家のノートパソコンやタブレットも全部調べてギッチリ制限やフィルターをかけ、ロックも新たにして私のスマホに通知がくる二段認証にしました(Sさん/子ども・小5)

ママ友のひとりに「コレ、○○ちゃんじゃない?」と言われて見たら、ウチの子だったんです。好きなキャラクターグッズの写真を載せていたのですが部屋がまるまる映っている。よく見るとランドセルも映っているし、ランドセルの色やつけている御守りまで見えているから、私にはすぐ(ウチの子だ)とわかりました。

窓辺に飾ったキャラクターの写真は、背景に映り込んでいる外の様子でわかる人が見れば住んでいる場所さえ、ほぼ限定できるはず。もう、ビックリしてすぐにやめさせましたが、まさか娘がTwitterをやっているなんて思いもよらなかった。

教えてくれたママ友は、他のママから「小学生の子だってTwitterやってる子いるわよ」と聞いて、自分の子どもがアカウントを作っていないか探していて、ウチの子らしきツイートを見つけたと言っていました(Eさん/子ども・小6)

親が子どものSNSアカウントを探すのはどうなのか

上記のエピソードを読んで、「うちも、もしかして」と不安になった方は、探す前にまず、子どもにきちんと聞いてみましょう!

親が子どものSNSアカウントを探す、という話もよく耳にします。中高生の親、あるいは大学生になっても親が子どものアカウントを探して見ているというのは、実は多いケース。

しかし、早いご家庭では、小学生でもスマホやタブレットを盛んにいじっていて、親がピンときて「まさかとは思ったが念のため、子どものアカウントがないか探してみた」人もいます。

小学生くらいだと、学校名やニックネーム、友人の名前などで探すだけでもアカウントを見つけられるケースが多いようです。

兄や姉がいる場合には下の子が実は意外と観察しており、使い方や登録をマスターして「知らぬ間にやっていた」パターンもあります。

「お姉ちゃんのアカウントは知っているので、たまにチラとみていたら、下の子のアカウントを発見してビックリした」なんて声も。

まずは子どもに「TwitterとかInstagramとかやっている?」とストレートに聞いてみるのが第一段階です。

小学生くらいだと、答え方で親もだいたい〝あやしいかどうか〟わかりますよね。気になるようでしたら、しっかり問いただしましょう。コッソリ子どものアカウントを探すよりも、そのほうが良好なコミュニケーションになります。

スマホにせよタブレットにせよ、オモチャではありません。親がお金を払い使っている連絡手段のひとつです。

道具の使い方を間違えるとケガをするように、コミュニケーションツールも使いようによっては人を傷つける・自分を傷つけることがあること、事件に知らずと巻きこまれることもあることを繰り返し子どもに教えることが大切です。

中高生のSNSを親がフォローすることはアリ?なし?

中学3年生の女の子が、こんなことを話してくれました。親がわたしのTwitterとか、何やってるのかと探して内容をチェックしてるのはわかってる。だから、わたしは本アカでは、学校楽しかった、今日は勉強した、みたいなつまんないことしか書いてない。本当のことはカギ垢で、そこで思いっきりいろんなことを書いている本アカとは、メインのアカウントのこと。一方のカギ垢は、カギがかかっているアカウント=非公開のアカウントという意味です。

誰もが見られるアカウントは、どうやら親も見ているらしいから「当たり障りのない日記風」で。本音は、自分が認証した人しか見られないカギ垢のほうに書いているというわけです。

中学・高校生にもなると、もはやすべてを親の監視下に置くわけにもいかなくなってくるでしょう。子どものアカウントを探して監視したほうがいいのか、それはやりすぎ(プライバシーの侵害)なのか、意見が分かれるところです。

いずれにせよ、小学生とは事情が変わってきます。できれば、その前段階である小学校時代に、SNSも含めたインターネットの使い方をしっかりと教えたいですね。

スマホ・SNS・インターネットの使い方を教えるのは親のつとめ

子ども達は承認欲求などという難しい言葉は知りませんが、発信する楽しさ、リアクションがもらえる面白さはわかっています。興味本位で始めてしまうこともあるかもしれません。一般的にもよく言われるように、子どもの年齢に応じて少しずつ制限や規則をゆるめ、子どもが自ら安全に利用できるように導いていくのは今の時代、親がするべき「しつけ」のひとつとも言えます。

SNSをずっと禁止するわけにはいきません。また、正しく利用すれば便利なコミュニケーションツールでもあることを考えれば、むやみやたらに監視し続けるのも逆効果です。

文部科学省では次のような動画を公開しています。下記はSNSについてですが、他にもわかりやすい注意喚起の動画がアップされているので、お子さんが小学校低学年のうちから一度親子で一緒に視聴しておくといいのではないでしょうか。

情報科社会の新たな問題を考えるための教材 文部科学省/mextchannel

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

LINEトラブル事例3選!小学生や中学生がトラブル回避のためにできることは?

今や、中高生のほとんどがスマートフォンを使っていると言われています。そして、スマホアプリの中でもコミュニケーションに欠かせないのがLINE(ライン)でしょう。今回はそんなLINEトラブ...

2025.12.24|コエテコ byGMO 編集部

-

子どものスマホにフィルタリング、方法は? | ドコモ・au・ソフトバンク・ワイモバイル

近年、スマホを通じて犯罪に巻き込まれる子どもが増えています。 今や小学生でスマホを持っている子も少なくありません。 今回の記事では、スマホを通じて起きる犯罪のリスクをふまえ、スマホ...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

SNSのメリット・デメリット!利用の仕方も徹底解説

今や現代人になくてはならない社交ツール「SNS」。とはいえ、使い方がわからない方も多いのでは?この記事ではSNSの楽しみ方・使い方や気をつけたいトラブル、デメリットについて解説しました。

2025.10.19|コエテコ byGMO 編集部

-

子ども向けお金の勉強アプリ・ゲーム!投資の金融教育もおすすめ

日本ではあまり「お金の教育」に対して積極的ではありませんでした。しかし最近は金融教育の重要性が見直されています。 人生設計とマネープランが重要なことは明らかなものの、いったいどうやっ...

2025.12.12|大橋礼

-

クレヨンから「肌色」が消えた? 子どもも大人も考えたい、 多様性と差別意識|4月の教育トピック①

多様性、ダイバーシティ、ジェンダーニュートラルにインクルージョン、なんとなく耳にしたことはあるけれど、きちんと意味を把握している人は意外と少ないのではないでしょうか。 これからの時代...

2025.09.10|大橋礼

親にロック解除して!と言えばすむのに言わずにコッソリ解除するということは、何かしら後ろめたいことをやろうとたくらんでいるからに違いない!