小学生から始める理科好きに育てる方法とは〜理科嫌い・リケジョ・文理選択を考える〜

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

「娘を理系に進ませたいけど虫嫌いで理科も嫌いに。どうしたら理科好きにさせられる?」

「わが子を理科好きにした親がやってきたことが知りたい」

理科嫌い・理科好きは、まだずっと先のことと思っている進路の「文理選択」にまでつながっています。

今回の教育トピックは、理科嫌い・理科好きの子どもの特徴や育った背景を探りつつ、「うちの娘はリケジョにしたい!」なんてチラと考えているパパ・ママたちにとって参考になる情報や、先輩ママたちが「理科嫌いの子の苦手意識を打破した技」まで盛りだくさんでお届けします。

理科嫌いにしない!理科好きにする方法とは

- 幼児期〜小学生から理科的な体験をたくさんさせる

- 子どもが興味を持っている実験教室や観察体験会などに参加する

- 親子で科学博物館を楽しむ

- 嫌いな単元について叱るのはやめて好きな単元を伸ばす

いきなりですが「文理選択と進路」について

幼稚園や小学生のお子さんがいる保護者にとっては「文理選択?」と思うかもしれませんが、小学校の6年間と違い中学の3年間はあっという間。それにわが子がまだ小学生でも「この子は理系かな、文系かな」と気になることもあるかもしれません。

小学生のうちから文系・理系と子どもの方向を決める必要はありません。現在では文理ミックス(文理融合)の学部も増えていますし、そもそも「文系理系とわける考え方」自体を否定する流れもあります。

しかし川をさかのぼるようにここでは考えてみましょう。

一般的に高校1年時の秋くらいには文理の選択が迫られ、2年生になる時に文理分けされます。選択のない高校もありますが、今も実際に高校で文理選択をするところが多いですね。

ということは中学時代の成績や好きな科目、進路希望などが土台になることは歴然としています。

中学時代に理科が大嫌いで、高校に入ってすぐに生物基礎とか物理基礎をかじって「やっぱり理系は楽しいな、好きだな」と方向転換する子が多いとは思えません(もちろん、良い先生との出会いなどで可能性はありますが)。

高校1年の時点で「数学は点数いいし理科も得意だから」「将来はエンジニアになりたいから」得意な科目や好きな科目がハッキリしていて、進路への意思が明確なことが多いのは理系選択のケース。

文系は「大学での学部も幅広いから」「国語が得意でもないが、数学や物理は苦手だし大嫌いだから理系は無理」と消去法的に選ぶケースも見受けられます。

高校1年後半から現実化し、2年にあがる前に文理選択をするとすれば、中学時代の「好きな科目・嫌いな科目・得意不得意」が影響してくることは想像できます。

難しいのが「好きだから得意」とは限らないところですが、基本的には好きな教科であれば自ら学ぶ意欲も高いので、苦手意識は低いと前提します。しかし、ここで小学生のママ・パパたちも含めて知っておいてもらいたい調査結果があるのです。

理科嫌いになる分岐点はここだ!

好きな教科についての調査

上記のグラフを見るとわかりますが、小学生では男女ともにそれほど差がなく、しかも理科が好きという子は多いんですよ!ところが中学のデータを見ると、いきなり好きな子の割合がドカンとダウンしています。しかも男女による差も大きくなっています。

さらに小学校では高学年にいくほど理科がイヤ、嫌い、苦手という子が増える傾向があります。

少し前の調査によりますが、理科が嫌いになるタイミングとして多いのが小学校5年生という意見もあります(参考:理科教育と理科離れの実態(一) : 小学校/加藤 巡一)。どうやら最初にやってくる理科嫌いの分岐点は小学校高学年のようです。

つまり、年齢があがるにつれて理科嫌いが増える、理科だけではありませんが算数/数学も含めて、中学高校と進むに連れて「嫌いだ、苦手だ」という子が非常に増えてくる。そして結果的に理系ではなく文系に進む子が多くなる、というのがこれまでの傾向です。

なぜ小学校5年で理科を嫌いになる子が増えるのか

小学校5〜6年生で学ぶ理科の単元の一部を見てみましょう。- 水と空気

- てんびん

- ふりこの動き

- 電流と磁界

- 水溶液

- てこの原理

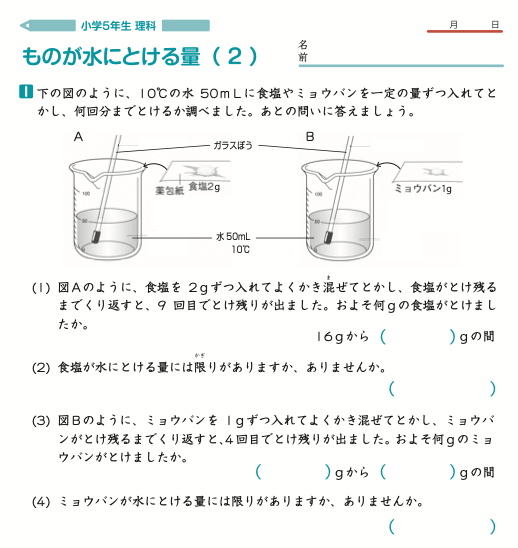

「ものの溶け方」について、少し見ていきましょう。上記で言うと「水溶液」の単元です。さて実験では次のようなことを行います。

実験:ミョウバンの水溶液を冷やしたらミョウバンが取り出せるか

こうした実験を好きな子は多くいます。しかし、それがテストになるとどうでしょうか。上記の実験は次のような問題になります。

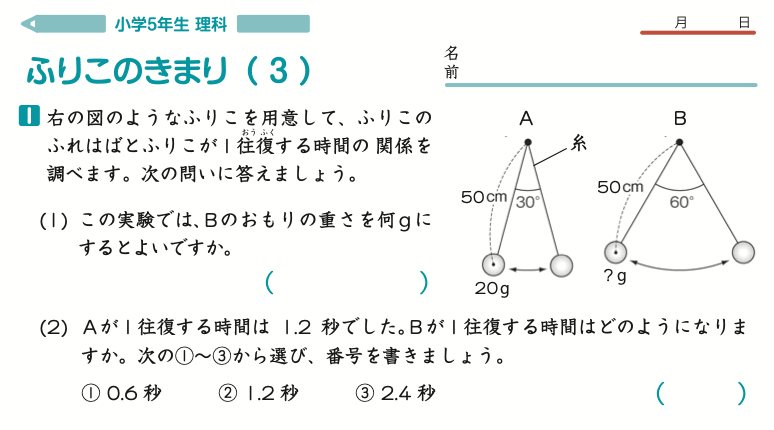

読解力や分析の力も必要ですが、計算をするということが「うわ、苦手」という子が増えてくるんですね。ふりこの動きも問題を見てみましょう。

うーん、算数の問題みたいですね。

計算が必要な問題が増えていくにつれ、授業の内容によっては興味を持つものの「問題がわからない=テスト結果がよくない=苦手意識・親に怒られる=理科嫌い!」という流れにいきやすいようです。

さらに小学校高学年になると、理科では「覚えるべきこと」が増え、覚えた知識を活用して自ら考えないと答えが導き出せない問題が増えていきます。

低学年のうちは朝顔の観察日記を書いたり、小3になって始まる理科ではみんなで影踏みをして遊びながら、太陽の動きと影について学んだり、磁石にくっつくものを探したりと楽しかった理科が、体積の変化でつまずき、てこの原理で「作用点・力点」といった言葉が出てくるあたりで「なにこれ、わかんない!」と理科が嫌いになってしまいます。

そもそも暗記が嫌いな子は最初からつまずきやすいし、覚えられたとしても、そこから発展して考察するということができないと問題が解けません。

>>後半では実際に「理科嫌い」のお子さんを育てた先輩ママ・パパたちの体験談も載せているので、そちらも参考にしてくださいね。

理科好きな子が育つ環境とは

上記のグラフは、2012年に小学校6年生の子を対象に調査した結果です。

「高群・中群・低群」となっていますが、圧倒的に「高群」では理科が好きと答えた子が多いですね。実はこの高い/低いは、日頃から理科的な活動をしている度合いを示しているのです。

理科的な活動とは

・自然の多いところで遊ぶ

・工場見学に親子で行く

・理科や科学的なワークショップへの参加

・エネルギー問題などについて話をする

・動物や植物の世話をする

・植物園や科学博物館に行く

上記のような理科につながる活動を家庭でも積極的に行っている「高群」の子どもたちは圧倒的に理科好きな子が多いことがわかります。

しかしこのグラフ、実は親が何もしなくても理科好きと嫌いな子はほぼ半分の割合であることもわかります。もし少し、親が理科的な活動を意識して行うだけで、理科が好きになる子に育つ可能性は高くなります。

たとえば地球温暖化のニュースを見たら、親子で温暖化について調べてみる。天気予報を見たら「雲はどうしてできるんだろう?」「積乱雲って中はどうなってるのかな?」と子どもと一緒に「なんでだろうね?」と考えながら、答えを見つけてみることもできます。

最近はネット上にわかりやすい動画解説もあります。

たとえば天気についてなら気象庁の子供向けサイト、日立キッズサイトきのぽんタウンでは天気のひみつや星空の不思議といったコーナーもあります。

おうちでも手軽にできることから、理科的活動をはじめてみませんか?

理系の親を持つ子は理科の成績がよい!?

上記のグラフを見ると、「理科が大好き!」という子の親はどちらも理系のケースが多いことがわかります。

理系の親だからというより、上記のような理科的な活動を「理系の親のほうが」より多く行っているからではないでしょうか。

理系の親にとっては、そもそも興味のあることであったり、自分で解説できることであったりして、子どもが理科に関連するような活動に頻繁に触れている=理科好きの子が多い、ということかもしれませんね。

理系、理系と言いましたが、あくまでデータ上のこと。「理科がとても好き」に加えて「まぁまぁ好き」までを数えると、実はあまり差はありません。理系であろうがなかろうが、普段から理科的な活動を一緒に行うことで、理科が「とても好き」になる可能性が高くなるということでもありますね。

幼児期の子どもは理科的なことに興味津々!

公園で遊ぶ3歳から5歳くらいの子どもたち、はらはら落ちてくる紅葉を拾っては投げたり、たんぽぽを見つけて喜んだり、ちょうちょを追いかけたりしています。雲をみあげて「キリンさんみたい!」と言ったり、「どうしてお空からお水がふってくるの?」といきなり聞いてきたりします。生活のあちこちに、実は「理科の種」が落ちているのですが、私もそうでしたが幼い子どもに空を見て天気についてわかりやすく話すとか、ちょうちょが芋虫からさなぎになることを図鑑で見せたりとか、できそうでできないことです。

幼児期のことがその後の資質に影響するかどうかは別にして、一般的に「理系の親のもとでは、理系に進む子どもが多い」という調査結果があるところから考えると、もしかしたら小さいときから無意識に「それはね」と子どもの興味に答えているのかもしれません。

こうした理科的活動の積み重ねが、実は案外と重要な気がします。

理科嫌いにしないために親ができること

- 実験教室や体験・ワークショップに参加する

- 家庭でもできる簡単な実験キットを購入し親子で挑戦

- 科学博物館などに行く

月に1~2回、実験教室に通わせてみることもできるでしょう。自治体や大学が無料で開催しているものもあります。

最近は本屋さんやネット上でも簡単な実験キットが売られているので購入して、パパやママがお子さんと一緒に試してみるのもいいかもしれません。

共働きのパパママたちにおすすめしたいのが「科学博物館ツアー」です。

今は状況的に難しいかもしれませんが、もし子どもが時々知り合いの家で遊ばせてもらっている、平日はうちに呼べなくて申し訳ないし、何かお返ししなくてはと考えているなら、日曜の半日を使って、子どもと仲間たち数人を引き連れて科学館や植物園に行ってみたらどうでしょう?

リケジョが増えているのは本当?

リケジョという言葉がひとり歩きをし、理系進学の女子が増えている印象を受けますが、実際は少し違うようです。2020年における文部科学省の調査でも、大学進学における学部の女子の割合では、やはり理学・工学は他と比べて少ないですね。

PISA(2018年)の調査によると、30歳で技術者や科学者として働いていることを期待しているのは、男子は10人に1人に対して女子は約30人に1人と3分の1です。またICT関係の職業に就きたい、のは男子の6%に対して女子はわずかに1%だそうです。

リケジョ人気は高いのに理系女子が増えない根底にあるものは親かも!?

「理工系の進路・職業選択は主に男性がするものである」という固定観念は以前より根強く存在し、もしかすると皆さんの中にもあるかもしれません。長くなりましたが、リケジョがなかなか増えない理由として非常によくまとまっているので引用させて頂きました。

女子はその固定概念の存在する環境(授業の環境や、教員や保護者からの女子への声かけ等)の中で、理数系の教科を敬遠するようになり、後に成績にも男女差が生まれる要因になっているといわれています。

また女子にとってのロールモデルの少なさや、理工系分野のコミュニティに女性が少ないことによる帰属意識の持ちづらさも、女子の理数離れを引き起こす要因であるといわれています。

そのようにして、中学、高校、大学、大学院、就職と進むにつれ、多くの女子が理工系の世界から離れていっている現状があるのです。

出典:女子生徒の進学を阻む要因は?/国立研究開発法人科学技術振興機構

要するに、理系女子に育てたいなら、あるいは女の子が理科が大好きで、親として「自分は理系とかよくわからないけど、子どもの希望が理系なら後押ししてあげたい」と思っているのなら、です。

「女子なのに理科の成績がいいわね」

「女の子は理系で働くのは大変みたいよ」

「工学部は男性社会だから」

みたいなことをポロッとつぶやかないように気をつけましょう!知らずと子どもに「理系は女子に向いていない、大変」という意識を植え付けないことが大切です。「あら、いいわね!」「応援するわ」と受け止めてあげたいですね。

保護者としては女子の理系進路について今のうちから知っておくことで、子どもの成長に合わせたサポートもできるかもしれません。

次のようなサイトがきっと手助けになります。

リコチャレ(理工チャレンジ)

主に中高生の女子向けですが、理系進路が気になる保護者にとってもわかりやすく参考になるサイトです。

他にも以下のようなサイトもありますよ!

>>理系をめざす女子小中高生向けの取組/全国ダイバーシティネットワーク

中高生向けが多いですが、全国各地で開催されているワークショップやオンラインでの説明会などが掲載されています。男女問わずに参加できるセミナーや保護者向けのセミナーもあります。

>>ひょうご理系女子未来塾

武庫川女子大学が理系分野をめざす女子中高生を応援するサイト。このように理系進路をめざす女の子たちを応援するサイトを立ち上げている大学は多いのでチェックしてみてください。

教えて先輩ママ・パパ!「理科嫌いになりかけた」子どもにどんな対応した?

虫やカエルの写真見るだけでもウゲッとなる!

もはや昆虫の単元はあきらめる!

娘は「かまきりの目玉のアップ」を見てから理科が大嫌い!教科書見るのもイヤとなりました。実は私も虫は苦手、娘の気持ちも理解できます。

でも理科といっても何も虫だけを学ぶわけではないので、昆虫のところはテストが悪くても何も言わず、本人が興味をもった電流のところでは一緒に豆電球の工作セットを作ったり、料理をしながら沸騰する温度のことなんかを教えたりしました。

どうしても嫌いな単元はすぱっとあきらめて、興味を示したものを一緒に探求するのが良さそうです(Nさん)

リアルすぎない図鑑で楽しく学ぶ

セミの抜け殻を拾う友達の間で立ち尽くしていたのは小1だった息子です。図鑑を購入しても表紙だけ見て嫌がるほどでしたが、「ゆるふわ昆虫図鑑」はパステル調でかわいいイラストなので読み始め、面白かったらしく昆虫の生態について興味をもつようになりました。

リアルすぎる図鑑は避けて、こうした漫画本などをすすめてみては?(Tさん)

Tさんおすすめの「ゆるふわ昆虫図鑑」。ちなみに特に子供向けではありません(Twitterで人気がでたそう)が、男女問わず、虫嫌いな子でも「見られる」イラストがいいですね!

理科のテスト問題が苦手で大嫌いに!

理科文章問題の解き方テクニックを学べばできるようになる

グラフを読み解くとか、数値を見て何か解答するような問題が出るとそれだけで拒否反応を示していました。たまたま従兄弟が理系の大学生だったので相談すると「そーいう問題は解くテクニックみたいのがあるから教えてあげれば、たぶん学校レベルの理科ならすぐできるようになるよ」と言うので、夏休みに家庭教師としてしばらく来てもらいました。

理科の文章題を解くコツを教えてもらうと、確かにそれなりにはできるようになりましたね。

ただ従兄弟は中学受験組で「受験用の理科はまったく別モノで難しかった。中学受験を考えているなら、5科目じゃないほうがいいんじゃない」と言われましたけど(Aさん)

文章題に慣れさせる

穴埋め問題とか選択問題はいいのですが、実験器具の絵があって、長文の文章題がでると、そこは真っ白で何も書いていないんです。聞くと「読んでも意味がわからないから何度も読み直して、そしたら時間がなくなった」とか。

そもそも理科というより長文読解の問題なのかなぁ?と思って、ドリルでごく簡単な短い文章題をたくさん解かせて、それから少しずつ難しいものにステップアップしました。要するに算数や国語の力も関係するってことです(Yさん)

塾や実験教室が手助けになることも

理科の問題「解き方・考え方」を教わるだけでも違う

理科も算数も苦手なので塾にいれました。学校の教科書にあわせて教えてくれる個人塾だったので、小学校のプリントテストはそれなりの点数がとれるようになったのはよかったです。

高学年になってきたら、たとえ親が答えがわかっても解き方とか覚えるべきポイントとかは教えられないので、そこはもうダメならプロに任せるしかないのかなと思っています。理科そのものが嫌いというより、問題がとけない、できないから嫌になっちゃう子って意外と多いみたいですよ(Mさん)

より高度で興味深い実験教室を体験させた

塾に通うようになったら理科の観察とかの宿題をやる時間がなくなってしまって……。

代わりに私が星空の動きだとか植物の成長とかやってるってどうなんだ?と、これはおかしいと思ったので、たとえ短い時間でも一緒に観察したり、私が写真だけ撮影しておいて休日に子どもがまとめたりとするようにはしました。

あとは塾が理科の実験教室も開催していたので試しに行かせたところ、学校の実験よりも面白い内容が多いらしく、それで少しは理科好きになったかなという感じ。

そこで、大学の研究室が子供向けにやっている理科実験にも参加させたら、これはかなり本格的な実験で、なんと白衣まで着せてもらったそう!さらに大学の実験室が見られたことで「理系って言うんだって!僕も行きたいなぁ」と言うように(Iさん)

ママやパパたち、子どもの苦手科目・理科嫌いをなくそうとアレコレ頑張っているんですね!

誰にだって苦手科目はあるけれど

できるだけ小学生のうちから理科的な活動をして、子どもの興味を満たせてあげたいとは思うものの、やっぱり親としては気になるのがテストの点数や成績ですよね。「博物館に行ったからといって理科の成績があがるわけ?」

あるママが口にした言葉です。そのとおり、科学博物館に行っても、実験教室に参加しても、すぐに成績はあがりません。でも、さまざまな理科的な体験をすることで「理科って面白いかも」と思えば、授業に対する関心度も上がります。

まずは興味をもたせること、好奇心をつぶさないこと、一緒に考えてみること、です。

同時に、やはり子どもにとってテストの点数が悪いことが続けば辟易してきますし、「どうせ理科なんて役に立たない」「意味ない」「つまんない」とさまざまな理由をつけて理科を敬遠するようになります。

理科に限りませんが、小学校も高学年になると勉強のサポートは必要になってきます。見守るつもりの親が「まったく、○○ちゃんは理科がダメねぇ」なんて言うと、子どもも「理科ダメなんだよな、嫌いだし」と思い込んでしまいがち。

親が少し気をつけて「褒めて励まして」やる気スイッチを押してあげたいですね!

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

好きなことが見つからない!子どもの好奇心を引き出すコツとNGな声かけ(体験談)

子どもに「やりたいことはないの?」「好きなことは何?」と聞いても、「別にぃ~」「特にない」なんて薄い反応しか返ってこなくてガッカリしたことはありませんか? 親としては、子どもの好...

2025.09.10|大橋礼

-

中学生の進路選択「迷う子どもに親ができること」

「うちの子、将来のことを全然考えていなくて心配」そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。しかし、中学生が進路について明確な目標を持っていないのは、実は珍しいことではありません。...

2026.01.08|大橋礼

-

塾の先生の言い方がきつい・高圧的な場合の対処法4選と体験談を解説|教育トピック

「塾の先生との相性」問題は、親にとってはなかなか困ったことですね。 今回の教育トピックでは、子どもが塾の先生と合わない場合、親がとるべき対処法を4ステップで紹介。さらに先輩ママ・...

2025.11.12|大橋礼

-

小学生の留守番「安全対策からキッズシッターまで」子どもの預け先がない時の対処法

今回の教育トピックは「子どもひとりでお留守番」の方法についてです。 預け先が見つからない急な外出や、どうしても子どもひとりで「まるまる1日過ごさせなくてはならないとき」もあるでしょう...

2025.10.29|大橋礼

-

塾にする?習い事を続ける?迷うママ・パパへの"納得できる"選び方

小学生の習い事と塾、どちらを選ぶべきか迷ったときは、子どもの意欲と興味を最優先に考え、将来の目標や進路も踏まえて総合的に判断することが重要です。今回は、そんな悩みを抱えるママ・パパの気...

2025.05.30|大橋礼

虫が大嫌いとか、グループでやる実験は苦手、理科を教える先生が嫌い!授業がつまらないなど「理科嫌いあるある」って実に多い!!!