気象予報士試験の合格率は?難易度・独学で資格が取れるのか徹底解説

気象キャスターや気象会社で活躍している気象予報士は、難関試験としても有名です。

学科試験に加えて実技試験がある難関試験を、独学で突破するには限界があり、特に文系出身で物理に未着手な方は試験対策に通信講座を利用する方が多い傾向にあります。

この記事では、気象予報士の平均年収や試験の難易度・合格率などに加えて、気象予報士講座を選ぶポイント、おすすめの気象予報士講座をご紹介します。

気象予報士試験の難易度は?合格率5%の壁を徹底解剖

気象予報士試験は、日本で最も難易度の高い国家資格の一つとして知られています。

その合格率の低さから「5%の壁」と呼ばれるほど、多くの受験生が挫折する試験です。

ここでは、気象予報士試験の実際の合格率や、なぜこれほど難易度が高いのかを詳しく解説します。

最新の合格率と過去の推移

令和7年度第1回気象予報士試験の合格率は6.0%でした。過去の合格率を見ると、ほぼ一貫して5~6%前後を推移しており、年度による大きな変動はありません。

| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和7年度第1回 | 4,034名 | 244名 | 6.0% |

| 令和6年度第2回 | 4,268名 | 248名 | 5.8% |

| 令和6年度第1回 | 3,928名 | 242名 | 6.2% |

| 令和5年度第2回 | 4,290名 | 206名 | 4.8% |

| 令和5年度第1回 | 4,166名 | 198名 | 4.8% |

| 令和4年度第2回 | 4,173名 | 251名 | 6.0% |

| 令和4年度第1回 | 3,629名 | 177名 | 4.9% |

合格率から考えると、100人が受験した場合に合格するのは約5~6人となる計算で、医師国家試験(合格率約90%)や司法試験(合格率約30%)と比較しても極めて厳しいものです。

なぜ難易度が高い?学科・実技試験の科目と合格基準

気象予報士試験の難易度が高い理由は、理系・文系の枠を超える専門性と厳格な合格基準にあります。純粋な理系知識に加えて法制度や気象業務に関する理解も求められるため、難易度は高めです。

合格基準は以下の通り。

試験は学科試験と実技試験で構成されていますが、合格した学科試験については申請により合格発表日から1年以内は免除されます。

学科試験(一般知識・専門知識)で問われること

一般知識では、大気の構造や運動、熱力学、雲や降水の物理など、気象学の基礎理論が出題されます。物理学や数学の知識が必要で、特に文系出身者にとっては高い壁となっています。

専門知識では、気象観測や予報業務、気象災害、関連法規など、より実務的な内容が問われます。

気象庁の業務や気象業務法などの法的知識も必要となります。

実技試験(記述式)で問われること

実技試験は、天気図の解析や予報文の作成など、実際の気象予報業務に近い内容が出題されます。単なる知識の暗記ではなく、複数の資料を総合的に判断し論理的に解答する能力が求められるため、多くの受験生が苦戦する分野です。

知っておくと有利になる学科試験の免除制度

気象予報士試験には、学科試験の免除制度があります。上記の制度を活用すれば、試験対策の負担を大幅に軽減できます。

免除制度の適用条件は以下の通りです。

| 免除の種類 | 適用条件 | 免除期間 |

| 学科試験合格による免除 | 過去の試験で一般知識または専門知識に合格 | 合格発表日から1年間 |

| 業務経歴による免除 | 気象庁や自衛隊での気象業務経験者 | 申請により認定 |

| 資格による免除 | 大学での気象学単位取得など | 申請により認定 |

特に、一度学科試験の一部に合格した場合、1年間の免除期間を有効活用すると、実技試験に集中して取り組みやすくなります。

学科試験の免除制度を理解し、戦略的に活用するのが合格への近道です。

気象予報士試験は独学で合格できる?メリット・デメリットと勉強法

気象予報士試験は、合格率5%前後の難関試験として知られており、独学での合格は可能なものの、かなりの困難を伴います。

独学での合格には相当な覚悟と継続的な学習が必要で、特に実技試験では専門的な解析技術が求められるため、多くの受験者が独学の限界を感じています。

ここでは独学での気象予報士試験対策についてメリットとデメリットを詳しく解説し、独学で合格を目指す方向けの効果的な勉強法をご紹介します。

独学のメリット・デメリット

気象予報士試験を独学で目指す場合の主なメリットとデメリットをまとめました。| 項目 | メリット | デメリット |

| 費用 | 参考書代のみで済む(数万円程度) | 効率が悪く、結果的に受験回数が増えて費用がかさむ場合もある |

| 学習ペース | 自分のペースで学習できる | 学習スケジュールの管理が難しい |

| 学習時間 | 時間の制約がない | 質問できる相手がいないため、疑問の解決に時間がかかる |

| 学習内容 | 興味のある分野に時間をかけられる | 出題傾向がわからず、重要度の判断が困難 |

独学最大のメリットは費用の安さですが、気象予報士試験の場合、学習効率の悪さから合格までに長期間を要するケースが多い傾向にあります。

結果的に、受験料や参考書代が積み重なることも珍しくありません。

独学が難しいとされる理由と挫折しやすいポイント

気象予報士試験で独学が困難とされる最大の理由は実技試験の対策が困難である点です。実技試験は記述式で、天気図の解析や予報文の作成など、専門的な技術が必要となります。

市販の参考書だけでは実践的な解答テクニックの習得が難しく、添削指導なしでは自分の弱点を把握するのも困難でしょう。

また、出題範囲が広範囲にわたるため、重要度の判断が難しく、効率的な学習計画を立てにくい点も問題です。

気象学の基礎から応用まで幅広い知識が求められるため、どの分野にどの程度の時間をかけるべきかの判断が困難です。

さらに、モチベーションの維持が困難なのも、心理的な要因として大きく影響します。

長期間の学習が必要な上、周りに同じ目標を持つ仲間がいないため、挫折しやすい環境です。

特に文系・物理が苦手な人は要注意

気象予報士試験では、大気の物理現象や数式を用いた計算問題が多数出題されるため、文系出身者や物理が苦手な人にとって独学は特に困難です。学科試験の専門知識では、温位や相当温位の計算、大気の安定度判定など、物理的な理解が必要な問題が頻出します。

また、実技試験でも等圧線の解析や前線の判定など、物理的な現象を理解していないと正答が困難な問題が多く含まれています。

上記の分野は、基礎的な物理知識がないと理解が進まず、独学では挫折しやすいポイントです。

独学で合格を目指すための勉強法とおすすめ参考書

独学で気象予報士試験の合格を目指す場合は、以下の勉強法の実践をおすすめします。最も重要なのは、学習スケジュールの明確化です。

試験日から逆算して、学科試験と実技試験それぞれの対策期間を設定し、週単位での学習計画を立てましょう。

一般的には、初学者の場合、学科試験対策に6ヵ月、実技試験対策に3ヵ月程度の期間が必要とされています。

学習方法は、過去問を中心とした反復学習が効果的です。

まずは過去5年分の問題を解き、出題傾向を把握した上で、苦手分野を重点的に学習します。

おすすめの参考書は以下の通りです。

| 分野 | 書籍名 | 特徴 |

| 学科(一般知識) | 「気象予報士試験精選問題集」 | 過去問を分野別に整理、解説が詳しい |

| 学科(専門知識) | 「気象予報士試験模範解答と解説」 | 最新の出題傾向を反映した問題集 |

| 実技 | 「気象予報士試験実技試験対策講座」 | 実技試験の解答テクニックが学べる |

| 基礎学習 | 「らくらく突破気象予報士かんたん合格テキスト」 | 初学者向け、図解が豊富 |

実技試験対策では、実際の天気図を使った練習が不可欠です。

気象庁のWebサイトから最新の天気図をダウンロードし、実際の気象現象を解析する練習を継続的に行いましょう。

また、定期的な学習進捗の確認も重要です。

月に1回程度、模擬試験を受験して現在の実力を客観的に評価し、学習計画の見直しを行うと、効率的な学習が可能になります。

独学が不安な方へ|合格率を高める気象予報士講座の選び方

合格率5~6%ほどの難関試験である気象予報士試験は、独学での合格が困難な試験の一つです。

学科試験に合格しても実技試験で不合格となるケースも多く、効率的な学習を進めるためには気象予報士講座の活用が有効です。

独学での限界を感じている方や、より確実に合格を目指したい方のために、気象予報士講座を選ぶ際の重要なポイントを解説します。

ポイント1:信頼できる合格実績

気象予報士講座を選ぶ際に最も重要な指標となるのが合格実績です。受講生の合格率や合格者数を公表している講座は、その教育品質に自信を持っている証拠といえます。

合格実績の高い講座は以下のような特徴があります。

講座選びの際は、単に合格者数だけでなく、受講生に対する合格率も確認することが重要です。

また、最新の試験結果だけでなく、過去数年間の継続的な実績も参考にしましょう。

ポイント2:自分に合った教材・カリキュラム

気象予報士講座の教材形式は大きく以下の3つに分類されます。| 教材形式 | 特徴 | 向いている人 |

| テキスト中心 | 詳細な説明と豊富な図表で理解を深める | 自分のペースで学習したい方 |

| 動画講義中心 | 講師の解説で視覚的に理解できる | 複雑な理論を分かりやすく学びたい方 |

| ハイブリッド型 | テキストと動画を組み合わせた総合学習 | 多角的なアプローチで学習したい方 |

コース選択においては、自分の学習状況に応じて以下のような選択肢があります。

すでに学科試験の免除制度を活用できる方は、実技試験に特化したコースを選択すると効率的です。

ポイント3:挫折させない手厚いサポート体制

気象予報士試験は、長期間の学習が必要となるため、継続的な学習をサポートする体制が重要です。特に、以下のサポートが充実している講座の選択をおすすめします。

- 質問サポート

- 添削サポート

- 学習進捗管理

- 受講生同士の交流

質問サポート

学習中に生じる疑問点を速やかに解決できる質問サポートは必須です。メールや専用システムを通じて、講師に直接質問できる環境が整っているかを確認しましょう。

回答の迅速性や質問回数の制限の有無も重要な判断材料となります。

添削サポート

特に実技試験対策において、添削サポートは合格への重要な要素です。天気図作成や記述式問題は、客観的な評価と具体的な改善点の指摘が不可欠です。

プロの気象予報士による丁寧な添削指導を受ければ、実技試験での得点力向上を期待できます。

学習進捗管理

長期間の学習を継続するためには、適切な学習計画と進捗管理が重要です。個別の学習スケジュール提案や定期的な進捗確認を行う講座であれば、挫折することなく学習を続けることができます。

受講生同士の交流

同じ目標を持つ仲間との交流は、学習モチベーションの維持に効果的です。オンラインコミュニティや受講生同士の交流会を設けている講座では、情報交換や相互励ましによって学習効果が高まります。

上記のサポート体制が充実している講座を選べば、独学では難しい継続的な学習と確実な実力向上を実現できます。

おすすめの気象予報士講座3選

Team SABOTEN気象予報士スクール

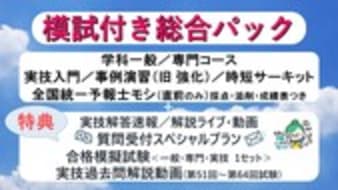

TeamSABOTEN気象予報士スクールは民間気象会社の防災気象PRO株式会社とてんコロ.が運営している、学科・実技・模擬試験に対応したオンライン講座です。

いわゆる、気象予報士試験に合格して「資格を取る」ためだけではなく、合格後にも役立つ天気図読解力や解析力、予測スキルもしっかりと学び「気象予報士になる」ための授業を行っているのが特徴です。

わかりやすく丁寧が講義はもちろん、オリジナルテキストはイラストや図解が多く、文系出身で物理に未着手な方でも勉強に取り掛かりやすいのがポイントです。

合格実績 |

公表なし |

教材 |

・オリジナルテキスト ・受講形式:ライブ/動画受講 |

コース |

・学科一般コース(動画受講) ・学科専門コース(動画受講) ・実技入門コース(ライブ・動画受講) ・実技強化コース(ライブ受講) ・実技時短サーキット(ライブ・動画受講) ・実技模擬試験講座(ライブ受講) |

サポート内容 |

・メールで質問(ライブ・動画受講) ・講師に直接質問(ライブ受講) ・欠席時補講(ライブ受講) |

気象予報士取得と気象を楽しめるコンテンツがたくさん揃っています

https://college.coeteco.jp/s/team-saboten >

アガルートアカデミー

アガルートアカデミーでは、「気象予報士試験講座」を提供しています。

講座は、現役気象キャスターによるわかりやすい気象物理の解説が好評です。

教材には図やイラストが豊富に用いられており、視覚的に理解しやすく、初めて気象予報士試験の勉強をする方でもスムーズに学習に入りやすいでしょう。

講師に直接質問できる環境で、フォロー体制も整っています。

気になる方は、無料で資料請求を行ってみてはいかがでしょうか。

| 合格実績 | 詳細は公式サイトでご確認ください |

| 教材 | ・図やイラストを多用したわかりやすい教材 ・15回分の過去問集が付属 ・通信講座形式orオンライン受講 |

| コース | ・一般知識対策パック ・一般知識対策講座 |

| サポート内容 | ・割引き制度あり ・現役気象キャスターによる解説 ・講師に直接質問可能 |

ユーキャン

ユーキャンでは、基礎知識の習得から実技試験対策まで網羅できる気象予報士講座を開講しています。

教材は、「わかりやすさ」が重視されているのが特徴です。

初学者や理系でない方でも理解しやすいよう、読みやすいレイアウトでイラスト・図解が豊富に採用されています。

専門的な内容も1から解説されているため、知識ゼロからでも学習を進めやすいでしょう。

スマートフォンでも学べる環境なので、忙しい方やスキマ時間でコツコツ学びたい方におすすめです。

合格に的を絞った効率的なカリキュラムで学べば、標準学習期間8ヵ月で気象予報士試験合格を目指せます。

| 合格実績 | - |

| 教材 | ・オリジナルテキスト(メインテキスト4冊) ・DVD 2本 ・関連法令集 ・過去問題集 ・ガイドブック ・添削課題 ・Web教材(Webテストやポイント解説動画など) |

| コース | 気象予報士講座 |

| サポートの内容 | ・添削あり(10回) ・質問サポート(1日3問まで) ・Web学習対応 |

気象予報士とは?仕事内容・年収

気象予報士とは、気象庁から提供される数値予報資料等高度な予測データを適切に利用できる技術者を指します。

気象予報士になるためには、一般財団法人気象業務支援センターが年2回実施している気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受けなければいけません。

令和7年4月30日時点では、12,571名が気象予報士として登録されています。

参照:国土交通省気象庁「気象予報士について」

気象予報士の仕事内容と主な就職先

気象予報士の主な就職先は、気象庁や防衛省などの公的機関、日本気象協会、気象庁長官の許可を受けた民間気象会社、地方自治体に付属する機関です。気象庁では、警報・注意報や台風情報などの甚大な被害が予想される防災情報および全国的な気象予報を担当します。

一方、民間気象会社では地域を絞ったピンポイント予報などのきめ細かい気象予報を行い、気象庁の発表する警報・注意報や台風情報等を入手して顧客にその解説を提供しています。

| 就職先 | 主な業務内容 |

| 気象庁 | 全国的な気象予報、警報・注意報の発表、台風情報等の防災情報提供 |

| 民間気象会社 | 地域特化型の気象予報、企業向けの気象情報提供、テレビ・ラジオでの気象解説 |

| テレビ・ラジオ局 | 気象キャスター、天気予報の解説、気象情報の分析・報道 |

| 航空会社・海運会社 | 運航に関わる気象情報の提供、安全運航のための気象判断 |

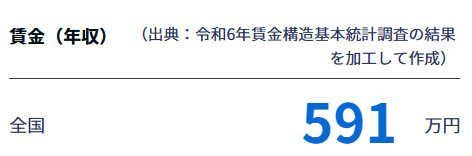

気象予報士の平均年収と働き方の実態

気象予報士の平均年収は、職業情報提供サイト「job tag」によると、591万円となっています。

引用:職業情報提供サイト「job tag」

ただし、求人の雇用形態は契約社員や派遣社員などの非正規雇用も多く、雇用形態によって年収に大きな差が生じているのが現状です。

関連記事:気象予報士の年収・給料は? 将来なくなるのか徹底解説

| 雇用形態 | 年収目安 | 特徴 |

| 正社員 | 400万円~700万円 | 安定した雇用、昇進・昇格の機会あり |

| 契約社員・派遣社員 | 300万円~500万円 | 時給1,400円~2,200円程度、契約期間の制限あり |

| フリーランス | 200万円~800万円 | 実力次第で高収入も可能、収入が不安定 |

気象予報士の将来性と需要

気象予報士の需要は、気候変動や異常気象の増加にともない、今後も安定した需要が見込まれる職業です。特に防災分野では、より精度の高い予報や早期警戒システムの重要性が高まっています。

また、農業や物流、観光業などさまざまな産業において気象情報の活用が進んでおり、民間企業での気象予報士の需要も拡大傾向にあります。

AI技術の発達により一部の業務は自動化されつつありますが、複雑な気象現象の解釈や判断には専門知識を持つ気象予報士の存在が不可欠です。

さらに、地球温暖化や気候変動対策への関心が高まる中、環境分野での活躍の場も広がっており、気象予報士の専門性を活かせる分野は今後も多様化していくと予想されます。

気象予報士試験の難易度が高く合格率が低いため、独学ではなく講座で対策!

合格率5%前後と非常に難易度が高い気象予報士試験。試験に合格すれば気象庁や防衛省などの公的機関、日本気象協会、気象庁長官の許可を受けた民間気象会社、地方自治体に付属する機関など、専門知識を活かして活躍できる場が用意されています。

気象予報士試験に合格する第一歩は、効率よく学べる環境を整えることです。ぜひ、ご自身に合った気象予報士講座を選んで合格を目指しましょう。

WRITERこの記事を書いた人

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

合格率およそ5%の難関、「Team SABOTEN」に聞く気象予報士の魅力とは

気象予報士は、1993年の気象業務法改正によって誕生した比較的新しい国家資格です。その合格率はおよそ5%で、「難関」と称されることも。 そんな気象予報士の魅力はどこにあるのか?ど...

2025.06.24|あとーす

-

気象予報士の年収・給料は? 将来なくなるのか徹底解説

気象予報士とは、データや天気図などから今後の気象を予測する人のことです。具体的にどのような業務を行なっているのか、年収はどれくらいなのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。こ...

2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部

-

税理士通信講座・予備校おすすめランキング7選!どこがいいのか徹底比較

難関資格である税理士試験に合格するためには、自分に合った学習環境を選ぶのが何よりも重要です。 そこで本記事では、主要なスクールを徹底比較し、「税理士通信講座・予備校おすすめランキング...

2026.01.12|コエテコ byGMO 編集部

-

社労士通信講座・予備校おすすめ9選を徹底比較【2026年最新】

社労士は、会社で働く従業員の労働・社会保険に関する相談・代行などの業務を行う仕事のこと。 社労士の試験は難問と言われているので、独学で行うより「通信講座」などで効率よく勉強するのがお...

2026.01.12|コエテコ byGMO 編集部

-

FP通信講座おすすめランキング5選!2級・3級資格も徹底比較

FPの資格取得には、通信講座の活用がおすすめです。FP試験の合格に必要な知識を体系的に学べるため、効率的に資格取得を目指せます。 当記事では、FPの資格に関する詳しい情報や、取得...

2026.01.20|コエテコ byGMO 編集部