子どもが勉強しないのはなぜ?要因と対策を徹底解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

「お友達と比較して全然勉強をしない。」「声かけしても勉強に取り組んでくれない。」

小学校入学から高校生くらいまでのお子さまがいる親御さまの多くがそんな悩みを抱えているのではないでしょうか。

本記事ではそのような悩みに対し、子どもが勉強してくれない要因と勉強に取り組むための対処法をお伝えします。

子どもが勉強をしない2つの潜在的要因

何度声を掛けても全く勉強しない子どもがいる一方で、自ら積極的に学ぶ姿勢を持ち勉学に励む子どももいますね。両者には勉強に取り組むための土台に明確な違いがあり、その違いが勉強への姿勢・積極性を大きく左右しています。子どもが勉強嫌いになる要因は主に次の2つが挙げられます。

勉強が分からない

子どもが勉強をしないのは、勉強が嫌いと感じるためではなく、学習理解が深まっておらず"できない" というケースがあります。教科書や問題集に取り組もうとしても内容がさっぱり分からないため勉強を進めることができず、ついゲームやスマートフォンに手を伸ばしてしまいます。そんな様子だけを見て、「勉強が嫌い」と決めつけてしまっているかもしれません。

一方で勉強を1人で進められる子どもは、こなさなければならない課題や勉強がお子さまのレベルに合っているため、1人で勉強を進めることができます。

このように勉強嫌いのお子さまに対しては、声掛けよりも前にお子さまの学習理解度を把握することが大切です。

お子さまと一緒に宿題や問題集に取り組むことでお子さまの理解状況や学習進度を確認することができるでしょう。

勉強の必要性が分からない

「どうして勉強しないといけないの?」とストレートな質問を投げかけられ、返答に詰まってしまった親御さまも少なくないでしょう。例えば「志望校に合格したいから」「将来なりたい職業があるから」など勉強する動機はいくつもありますが、特に低学年のお子さまの場合、勉強の必要性を理解してもらうのはなかなか難しいかもしれません。

低学年の時は、お子さまが興味を持つ分野から学習を広げていくと良いでしょう。1つの学びを得るためには多様な知識が必要になることを、実体験を通して学ばせてあげましょう。

高学年のお子さまには、日々のコミュニケーションを通じて勉強の大切さや勉強の意味を伝えると良いでしょう。

中学生や高校生のお子さまに対しては、進学したい学校、具体的な将来の夢や就きたい職業に結び付けて勉強の必要性を訴求するよう心がけてみてください。

お子さまの中で勉強の必要性や目標が明確になることで、学びへの姿勢が大きく変わるでしょう。

子どもが勉強しなくなる3つの後天的要因

例え自ら勉強を進めるお子さまだったとしても、次にご紹介する3つの後天的要因によって少しずつ勉強する意欲や習慣が失われてしまうケースもあります。特に「突然勉強しなくなった」「昔は自ら勉強をしていた」のいずれかに該当する場合は、次に紹介する後天的要因に該当しないか確認してみてください。

強要されていると感じるようになった

心配なあまり、お子さまの勉強に口を出しすぎいませんか?親から「勉強しなさい」と言われ続けると、うんざりしてしまいモチベーションの低下にも繋がりかねません。

勉強習慣が身についているお子さまでも、必要以上に勉強を強要し口を挟み過ぎてしまうと逆効果に。

やきもきする気持ちは分かりますが、ぐっとこらえましょう。

集中力が続かない

やる気はあるため勉強の準備はするのですが、スマートフォンや漫画などが目に留まり勉強に集中できないこともあります。成長して自室ができ、親の目が届くリビング学習から自室学習に移ったお子さまに多い現象です。

お子さまの部屋を勉強するためのスペースにするなど、年齢に応じた環境提供が大切です。

勉強のための体力が残っていない

学校生活や部活動、人間関係など子どもたちも1日中家の外で気を張っています。想像以上に体力が消耗するだけではなく、環境によっては思いの外ストレスが溜まっていることもあります。そんな状況下では、なかなか勉強に向かう気にもなれないでしょう。

また幼少期や低学年時はいくつもの習い事を掛け持ちしているケースも珍しくありません。各習い事と勉強を比較し、優先順位を付けて勉強に費やす時間や体力を確保しましょう。

部活動に忙しい中学生・高校生は、勉強するための日を固定したり勉強時間帯を工夫してみましょう。

子どもの勉強意欲を削ぐ『親のNG行動』

本項目では子どもの勉強意欲を削ぐ『親のNG行動』 をご紹介します。他の子・兄弟と比較する

お子さまが勉強嫌いになる親のNG行動の中でも、最もしてはいけない行動が『比較』です。同じクラスのお友達や兄弟と学力や勉強の成果を比較することは、お子さまが否定された気持ちになり、お子さまの自尊心を傷つけてしまいます。自己肯定感も低下してしまい、勉強だけではなく何事に対しても無気力・やる気のない子どもになってしまいます。

高圧的態度で勉強を強要する

怒鳴る・叩くなど高圧的な態度で強制的に勉強をさせる方法は、子どもが委縮してしまいます。例え勉強に着手したとしても本来得られるはずの学習効果が得られなくなることも。また『勉強=怒鳴られる・叩かれる』などのイメージが植えついてしまい、お子さまにとって勉強そのものが恐怖体験として記憶に刻まれてしまうことにもなりかねません。勉強に対して嫌悪感を抱いてしまうケースもあるでしょう。

場合によっては中高生・高校生になった時に勉強に対して意欲が湧かなくなってしまい、勉強嫌い・勉強しない状態になってしまいます。

ご褒美で釣る

「テストで〇点取れたら好きなもの買ってあげる」など、ご褒美をちらつかせて子どものやる気を引き出そうとする親御さまもいるのではないでしょうか。一見するとご褒美目当てではあるものの、勉強に取り組めているから良し。と思われそうですが、長く続けることで「ご褒美があれば勉強するけど、ない時はしない」という状態になってしまいます。

このように目的が『勉強をして知識を得る・理解を深める』 から『ご褒美をもらう』に置き換わってしまい、条件がないと勉強に取り組めない子になってしまいます。

勉強する子どもの親が実践している6つのサポート

それでは子どもにやる気を持たせ上手に勉強に導いている家庭では、どのようにお子さまをサポートしているのでしょうか。実際の取り組みをご紹介します。達成できる小さな目標を立てる

全く勉強をしなかった子どもが、急に机に向かい長時間の勉強なんてできるはずがありません。まずは、『毎日10分だけ机に向かう』 『1問だけ問題を解く』 など、お子さまにとって無理なくクリアできる小さな目標を立てましょう。少しずつ勉強を習慣化していくことがポイントです。

成功体験を経験させてあげる

英語検定や漢字検定などを通して、勉強に関する成功体験を経験させてあげることも大切です。検定や資格試験だけでなくても、夏休み期間中に読書計画を立て目標を達成できるようサポートしたり、家庭でできる理科の実験を通じて実験を成功させた経験などを体験させてあげると良いでしょう。

小さな『できた!』を積み重ねることで、勉強そのものに興味を持ち始めます。

学習環境を整える

お子さまの学習環境を整えることは非常に重要です。学習時の環境は、お子さまの勉強意欲・勉強時の集中力を大きく左右します。勉強する部屋には気が散る原因になるスマートフォンや漫画などを置かないことはもちろん、勉強に必要な用具・教材が揃っていることもポイントです。

自主性を尊重しサポートやフォローに徹する

お子さまのやる気を引き出すためには、親御さんのサポートが不可欠です。とはいえ、闇雲に声を掛けても逆効。ここで言うサポートとは、お子さまの自主性を尊重し、どんなに小さなことでもお子さまの頑張りに対して褒め励ますこと。また隣で一緒に問題の解き方を考えることも有効です。親子で取り組むことでお子さまも勉強に対して前向きな気持ち・姿勢になれるでしょう。

勉強する時間を決める

お子さまと相談し、一緒に勉強のスケジュールを立てるのも効果的です。その際、お友だちと遊ぶ時間やゲームをする時間などもしっかり書き込み、勉強と遊びのメリハリをつけることがポイント。勉強の時間は親が声を掛けるよりもタイマーが鳴るよう設定し、学校のチャイムのように機械的に勉強に取り組める工夫も必要です。

一方であまり予定を詰め込み過ぎてしまうと、キャパオーバーとなってしまい勉強が嫌いになってしまうことも。勉強スケジュールは、余裕を持った現実的な内容にしましょう。

何のために勉強するのかを一緒に考える

具体的に勉強する理由について一緒に考えてみることも大切です。ただ闇雲に勉強に取り組むよりも「何のために勉強をするのか」を漠然ながらにも考えることで、夢が具体的な目標となり、勉強が目標に向かうモチベーションに繋がります。勉強しない子ども向けおすすめ通信教育

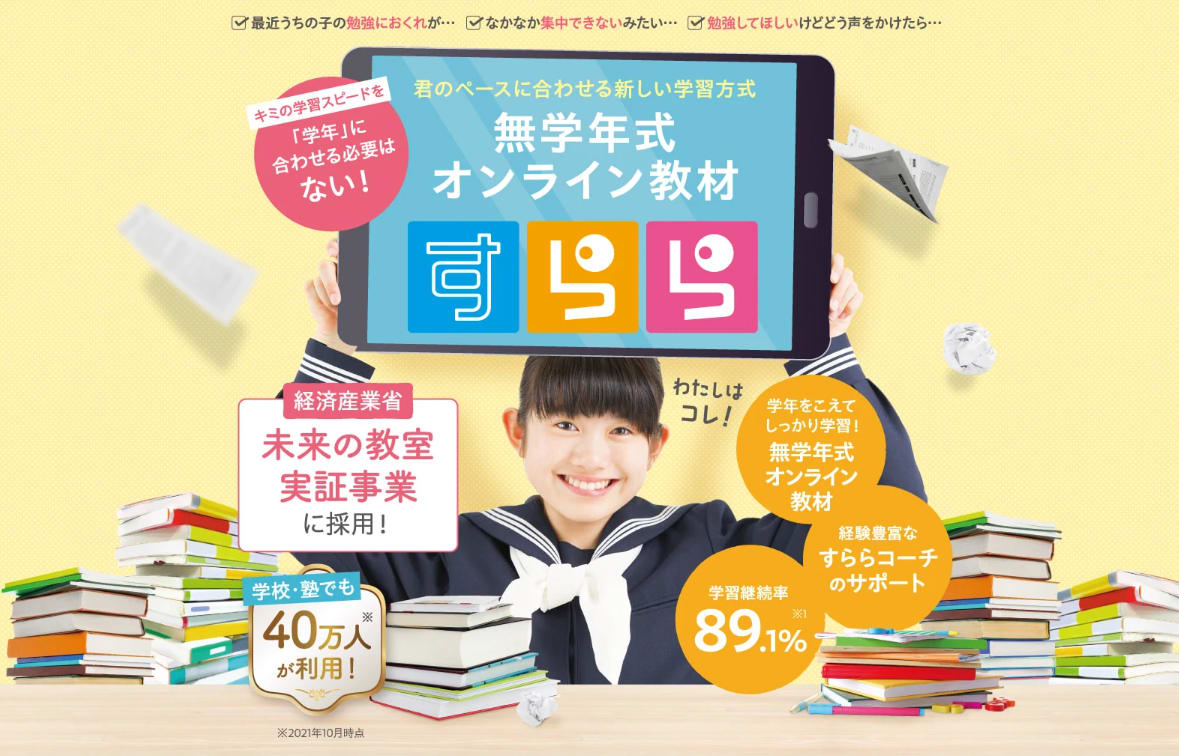

本項目では、勉強しない子ども向けおすすめ通信教育を紹介します。すらら

すららは、全国約2,171校の塾、学校等に提供されている無学年オンライン教材です。

小学生~高校生までの算数・国語・理科・社会・英語の5つの教科を学年の区切りなく、勉強できます。さらにそれだけではなく、現役塾講師を中心とした『すららコーチ』が学習設計をサポートしてくれるため、成績向上も期待できるでしょう。

現に利用者の89.1%がすらら学習を継続し、うち多くのお子さまが成績向上を実現してきました。

またすらら教材は、勉強した分だけポイントがもらえる・ゲーム感覚で学習に取り組める『トークンエコノミー』を導入しているため、目標に向かって頑張る力を養うこともできます。

目標を達成する喜びを知ることで、自然と勉強の習慣化も図ることができるでしょう。

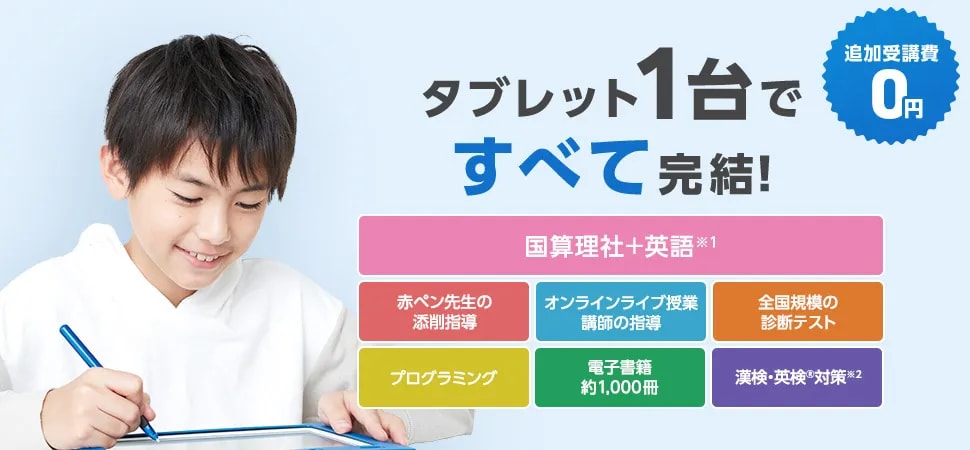

進研ゼミ小学講座

進研ゼミ小学講座は、専用タブレット『チャレンジタッチ』で学習に取り組む通信教育教材です。

タブレットだけではなく、紙教材の『チャレンジ』も用意されています。

小学生のうちに取り組みたい国語・算数・理科・社会の他、同料金で英語・プログラミング・電子書籍・漢検&英検対策なども利用可能です。網羅的に全分野取り組むことができれば、高い費用対効果を期待できるでしょう。

またチャレンジタッチは、教科書準拠のため学校の授業理解においても安心できる教材と言えます。

赤ペン先生による個別指導で個人の学力レベルを高めたり、実力診断などで学習進度を把握できるため、通信教育ながらもお子さま1人ひとりに合わせた学習を実現できるでしょう。

東進オンライン学校小学部

東進オンライン学校小学部は、各教科専門の実力講師陣による授業が評判の通信教育サービスです。

子ども自ら勉強に取り組みたくなるような魅力的な授業は、分かりやすいだけではなく、子どもの興味・関心喚起を促します。

動画視聴型の授業ではありますが、復習テストや月1回の月例テストが設けられているため、「わかったつもり」を残すことなく、苦手分野含め網羅的に学習に取り組むことができるでしょう。

また基礎をじっくり学びたいお子さまには『基礎講座』、応用力を身に付けたいお子さまには『応用講座』が用意されています。興味やが学力レベルに応じた問題に挑戦できる点も嬉しいポイント。

段階的に学習レベルの向上を図ることが出来るため、無理なくレベルアップを目指すことができるでしょう。

勉強しない子どもの要因まとめ

今回は、お子さまが勉強に取り組まない要因と、お子さまへの働きかけについてご紹介しました。お子さまが勉強しない要因はそれぞれですが、まずはお子さまがなぜ勉強しないのかを観察し、日々のコミュニケーションを通じて探っていくことが大切です。お子さまの様子や状態をもとにどんなコト・モノ・環境が必要なのかを考え、本記事でご紹介した親のサポートを参考に、お子さまにとってベストなフォロー・サポートを取り組んでみてくださいね。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

小1の壁が発生する原因とは?入学前の対策と入学後の対応を解説

まもなく入学を迎える多くのお父さま・お母さまは『小1の壁』という言葉を聞いたことがあるかと思います。幼稚園や保育園の時とは違い、小学校入学後の方が育児と仕事の両立が難しくなったという声...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

(教育トピック)小一の壁|退職?転職?朝はどうする?7つの壁と対策

「小1の壁」はご存知ですか?小学校入学と共に、働くお母さん・お父さんが新たにぶつかる壁。今回の教育トピックでは、時には転職や退職を余儀なくされることもある小1の壁について詳しく解説。先...

2025.05.30|大橋礼

-

習い事も塾も…教育費のムダを見直す!公立・私立小学校別の最新データから考える節約術

「また今月も教育費で家計がピンチ」そんな悩みを抱えていませんか?この記事では、文部科学省の最新データをもとに教育費の現状を把握し、家計を圧迫せずに子どもの学びを充実させる具体的な見直し...

2025.10.25|大橋礼

-

子どもが習い事を嫌がるときの親の対処法は?挑戦する力を育てるコツ

子どもが習い事を嫌がるとき、親はどう対応すべきでしょうか?「やめさせる」「続けさせる」どちらの選択にも、メリットとデメリットがあります。正解がないからこそ、悩むのは当然です。この記事で...

2025.05.30|大橋礼

-

小学生の宿題の丸つけ、親はいつまでやるべき?やり方・声かけの目安も解説

小学生の親なら、誰もが一度は悩む学習サポートの問題。大切なのは、子どもの成長段階やわが子の性格や個性に合わせて、無理なく続けられる方法を見つけること。この記事では、学年別の関わり方の目...

2026.01.27|大橋礼