学校に行きたくない子どもに対して、親はどう対応すべき?

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

子どもが「学校に行きたくない」と言う理由は?親はどうすればいいの?この記事では、不登校の前兆となる可能性もある「行き渋り」の特徴や、どのようなサポートが必要なのかについてヒントになる情報まとめました。

子どもが「学校に行きたくない」と感じる主な理由とは

子どもたちが学校に行きたくないと感じる理由は、学校や家庭の環境、クラブ活動への不適応や、人間関係に関するストレスなど、多岐にわたります。文科省資料「令和2年度の児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」で示された不登校の主たる要因として多かった5つの項目は、下記の通りでした。

1.無気力・不安|9万1886人(46.9%)

2.生活リズムの乱れ,あそび,非行|2万3439 人(12.0%)

3.いじめを除く友人関係をめぐる問題|2万830人(10.6%)

4.親子の関わり方|1万7395人(8.9%)

5.学業の不振|1万675人(5.4%)

小さな子の場合は母子分離への不安がストレスになっている場合も考えられるほか、長期休暇後などは生活リズムの変化も大きく、小学校高学年や中学生でも、学校へ行き渋ることがあります。

「きっかけが何か自分でもよくわからない」ことがある

文科省資料「令和2年度 不登校児童生徒の実態調査」には、児童生徒が最初に学校に行きづらいと感じ始めたきっかけが紹介されています。小学生では「先生」に関する項目(先生と合わない・怖い・体罰があったなど)が30%と最も多く、次に「身体の不調(27%)」「生活リズムの乱れ(26%)」と続きます。

中学生は、「身体の不調(33%)」「勉強が分からない(28%)」「先生のこと(28%)」の順で高い割合が示されました。

児童生徒どちらも、勉強、家庭環境、先生・友だち・親兄弟との人間関係など、様々な不安を抱えているようですが、同時に「きっかけが何か自分でもよくわからない」と回答した割合もそれぞれ2割以上ありました。

「学校に行きたくない」は不登校の前兆である可能性もあるため親のサポートが大事

文科省の統計によると、令和2年度の小・中学校における不登校者数は約19万6000人。8年連続で増加しています。また、日本財団による「不登校傾向にある子どもの実態調査」によれば、不登校でなくとも、その一歩手前の不登校傾向にある中学生(年間欠席数30日未満)が約33万人いたといわれ、「行き渋り」の状態にある生徒が数多くいることが示されています。注意したいのは、行きたくない理由が子ども自身にもはっきりとわからない場合がある点です。原因は複合的で、様々な要因が絡んでいる可能性があります。明確な意思表示がある場合は、すでに限界を超えているという見方もあります。

子どもの元気がない、よく眠れない、食欲がないなど、不自然な状態が見て取れるようであれば、なんらかのサポートが必要かもしれません。

学校に行きたくない「行き渋り」の子どもによく見られる特徴とは

- 朝ベッドから出るのに時間がかかる

- 登校の準備に時間がかかる

- 顔色がわるい

- 頭痛・腹痛・下痢・吐き気・嘔吐・熱・食欲不振などを訴える

- 学校の話を避ける・まったくしない

- 宿題が一向に進まない

- 日曜日の夕方・夜に体調不良や感情の乱れが表れる

- 先生や友だちへの愚痴などが増える

- 夜眠れなくなる

- 部屋に閉じこもる

- 部活動や委員会活動などを辞めたがる

日本小児心身医学会の公式ウェブサイトによると、健康な児童生徒であっても、運動不足や水分不足のほか、心理的なストレスによって、立ちくらみや失神、朝起き不良などが起きることは珍しくありません。とくに思春期には起きやすい症状だとも説明されています。

自律神経が乱れることで「起立性調節障害」が起きることがあり、とくにコロナウイルス蔓延による外出自粛などによってもその状況は悪化していると指摘されています。重症化した場合、循環調節が損なわれ、脳への血流低下などが起こり、日常生活に大きく影響する場合も考えられます。

登校の前日や直前の行動に不自然な様子が見て取れる「行き渋り」の状態が頻繁に起きている場合は、学校での様子を確認するなど、サポートについてより強く意識する必要があるかもしれません。

「おなか痛い」は行き渋りの代表例

「不登校児童生徒の実態調査」にある、不登校だった児童生徒の保護者への聞き取り調査によると、学校を休んでいるときの子どもの様子には、原因不明の腹痛や頭痛、発熱があったと回答した保護者の割合が、5割以上に及びました。そのほかには「インターネットやゲームを一日中していた(65%)」、「極度に落ち込んだり悩んだりしていた(55%)」、「家から出でなかったり他人との関わりを避けたりしていた(54%)」といった回答がありました。いずれも原因不明の体調不良と同様に過半数の保護者から指摘されており、子どもは不登校になって学校を休んでいるときにも、様々な不安を抱え、体調不良を訴えることがありました。

その前兆が、不登校になる前の「行き渋り」に表れている可能性があります。学校に行きたくないと思ったきっかけに関する回答結果を見ると、「学校に行こうと思ったらおなかが痛くなったなどの身体の不調」は、小学生で2割台後半、中学生では3割超と少なくありませんでした。

学校に行きたくないという子どもに親がとるべき5つの行動

子どもが行きたくない理由は正直に言ったときは感謝を伝える

親に「学校に行きたくない」と告げるとき、多くの子どもは「叱られるのではないか」「困らせてしまうのではないか」といった不安を抱えています。そのため、まず最初に「正直に言ってくれてありがとう」「よく言ってくれたね」など、勇気を持ってSOSのサインを出してくれた子どもに対する感謝の気持ちを伝えましょう。親から感謝の気持ちを伝えられることで、子どもは「行きたくないのは悪いことじゃないんだ」「正直に言って良かった」と思えるようになります。また、これまでなかなか明かせなかった素直な胸の内を吐き出しやすくなる効果もあります。

「休んでも良い」ことを伝える

「学校に行きたくない」という子どもの多くは、学校に行けないことに対して少なからず罪悪感や自己嫌悪の念を抱いているものです。また、頑張って学校へ行っても、勉強や友達・先生との人間関係で悩みは尽きず、心身共に疲弊してしまっています。このため、子どもに対して言葉で明確に「休んでもいい」ということを伝えましょう。心と体のバランスが崩れているとき、回復するのにはとても時間がかかります。辛いことはいったん休んで、家でリラックスして好きなことを過ごしていいんだという雰囲気を作ってあげることが大切です。言いたいことがあってもぐっとこらえて、焦らずに見守りましょう。

子どもが安心できる家の環境づくりをすること

子どもが学校に行きたくない理由が何なのかを確認することは大切ですが、子どもが理由をはっきりと話せない場合もあることを認識しておく必要はあるでしょう。家族や担任の先生には言いたくないことがある場合や、本人でさえ理由がわからない場合があります。そのため、まずは学校で嫌なことがあっても、子どもが家でゆっくり安心して休めるようにすることが大切だと考えられています。学校生活の小さな疲れが積み重なっている場合は、休むことが解決に直接つながる可能性もあります。

悩みを抱え込まないように意識することは、子どもだけでなく保護者にとっても重要です。

子どもの気持ちを受け止めて信頼関係を築く

「学校に行きたくない」と言う理由は子どもによってさまざまですが、いじめや発達障害、うつなどの精神疾患、家庭の問題などが原因の場合には、早急に対応したほうがいいかもしれません。ただしこの場合、子どもがどのように感じているかという正直な気持ちを受け止め、親子でしっかりと信頼関係を築いてから行動することが大切です。学校や専門機関に相談することになれば、子どもは問題が大きくならないか不安で仕方なくなるでしょう。だからこそ、親がしっかりと支えてあげることで、子どもが「守られている」と実感できる関係性が必要になるのです。

また家庭の問題が原因の場合、親の何気ない言動が気づかない間に子どもを傷つけてしまっている可能性もあります。どのような言動で傷つくかは子どもによって全く違うので、しっかりと子どもの思いに耳を傾け、改善する努力をすることも必要でしょう。

サポート団体を利用する

「なんで学校に行けないのかちゃんと説明しなさい」と問い詰めることで子どもをさらに不安にさせてしまう可能性もあります。そのため対応に困ったときは、学校や習い事の先生などに相談するほか、子どもの状態が落ち着いてきたタイミングで、学校に行きたくないという子どもを支援してくれるサポート団体を利用してみましょう。公共団体のサポートとしては、以下のようなものがあります。

- 子供のSOS相談窓口:文部科学省が開設している24時間相談可能なサービス。SNS、電話、地元の相談窓口いずれかを選択できる。

- 教育相談室:全国の市区町村に設置されている相談窓口。

- 児童相談所、児童相談センター、児童家庭支援センターなど

- ひきこもり地域支援センター

- 発達障害者支援センター

また民間団体としては、フリースクールや心療内科やクリニックなどのカウンセリング、不登校に対応した塾・家庭教師などがあります。

子どもの様子を見ながら親子で話し合い、どこに相談するのが最適かを考えましょう。

学校に行きたくない子どもに言ってはいけないNGワードの例

子どもが学校に行き渋る理由を確かめるのは難しい場合があります。焦って子どもに説明を求めすぎてしまうこともあるかもしれません。ここでは、NGワードの例をいくつか紹介します。NGワード例「なんで学校に行けないの?」

「不登校新聞」の石井志昂編集長は、プレジデントオンラインの記事で、「なんで学校に行けないの?」という声かけが代表的なNGワードであると紹介しています。行き渋りの原因は本人にもわからないことや、言葉で説明できないほど複雑な場合があります。問い詰めることで、子どもがせっかく忘れようとしていた嫌なことをフラッシュバックさせてしまい、自分自身に対して情けなさを感じさせる可能性もあるといいます。

理由を聞いても、子どもが言いづらそうにしている。「学校でどんなことがあったのか話せる?」と聞いても、何も答えない。そういうときは、言いづらいんだなと考え、無理に聞こうとしないでほしいと思います。

親が子どもに対して「なんで?」を繰り返すことで、かえって相談しにくい環境を作ってしまうという意見もあります。生活環境の変化などによって疲労やストレスが増えているだけの場合もあるため、重く受け止めずに少し休んで様子を見ることも1つの方法です。

NGワード例「〇〇しなさい」

例えば「今日は休んでいいから、明日は絶対に行きなさい」と交換条件を提示することは、子どもが安心できない環境を作ることになるという考えもあります。「学校に行かせたい」という親の思いと、「学校に行きたくない」という子どもの意見と、どちらを優先するべきか、よく考える必要があるかもしれません。

横浜市教育委員会が公開している資料「不登校を一緒に考える『保護者向けパンフレット』」には、中学生のときに不登校を経験した男子と女子の体験談が紹介されており、彼らが当時どのように考えていたかを知ることができます。一部紹介します。

朝起きたときに「学校に行きなさい」と言われるのがつらかったです。朝がいやだったので、意図的に朝起きないようにしていました。そのうち親も何も言わなくなってしまいましたが、それもまたつらかったです。自分は何をしているときが楽しいんだろうかと考えましたが、何も見つからなくて魂が抜けたみたいな感じでした。

──男子の体験談より

何度も両親と衝突を繰り返すうちに、両親が私の思いや考えに一定の理解を示してくれるようになりました。その変化があったからこそ、私は高校入学という目標に向かって一歩を踏み出すことが出来たのだと思います。これはそのときの母親の言葉です。「あなたが“行かない”と選択したことを尊重したい。だから、もう“学校に行きなさい”とは言わない。」今までは、ただ期待をするばかりだった両親が、私の選択を尊重し、その選択をした私を信頼してくれるようになったという変化が何よりも嬉しかったです。親が変わってくれたからこそ私も変わることができました。

──女子の体験談より

「学校」にこだわらない学びの機会を作ることも要検討

先に紹介した不登校経験者である女子の体験談には、教育総合相談センターのカウンセラーとの関わりや、家庭教師との交流、第三者からの影響などなど、様々なサポートが高校や大学への進学の後押しになったと書かれています。高校進学の準備は、独学の他、通信教育を活用したり、中学校の先生から情報提供を受けたりしながら進めました。学校以外の学びの場には、習い事や趣味の団体、学習塾、フリースクールなどがあります。習い事などが多く疲れてしまう可能性がある一方で、複数の選択肢を持っておくことは、相談しやすい環境を持つことにつながり、学ぶ場を切り替えるときの参考にもなります。

教育委員会が設置した公的な教育機関である「教育支援センター(適応指導教室)」なら、通った日数が学校の出席日数としてカウントされるほか、民間の運営するフリースクールでも要件によって出席日数がカウントされる場合があります。学校によっては、オンライン学習でも出席扱いとなる場合があります。

不登校の原因は、授業が難しい、いじめられている、といった理由のほか、先生と合わない、学校が嫌い、など様々です。オンラインで学ぶほうが向いている子どももいます。学ぶ環境を根本的に変えることで、子どもにとってより学びやすい環境を整えることができるかもしれません。

子どもが不登校の場合におすすめのオンライン塾については、下記記事を参考にしてみてください。

不登校の生徒は珍しいものではありません。この記事では、不登校は決して悪いものではないということと、学校に行かなくても十分に勉強ができる世の中になっていることを解説・説明しつつ、その手助けとなる不登校向け塾をご紹介します。

2026/01/20

子どもの「学校以外の居場所」の探し方

フリースクールを探す

フリースクールは、不登校の子どもに対して、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設のことです。文科省によると、2015年の調査時点で全国に474の団体・施設がありました。フリースクールを探すときは、インターネットで「地域名(〇〇区・〇〇市)×フリースクール」と検索すると、通える範囲にどのようなスクールがあるのかを、ある程度把握できます。

民間が運営している施設であるため、スクールによって料金やカリキュラム、スクールに通学した日数が学校の出席日数としてカウントされるかどうかが異なります。子どもの状況に合わせて、詳細をよく確認しましょう。

習い事・民間学童・アフタースクールを探す

複数の学びの場を持つことで、安心できる環境が用意できるかもしれません。例えば民間学童だったり、非認知能力を高める21世紀型総合スポーツスクール「biima sports」など、様々なアプローチで学びを得られる教室があります。

学校に行きたくない子どもにおすすめの通信教育3選

子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、保護者が気になるのは学力の低下や出席日数の不足です。子どもの将来にたくさんの選択肢を残せるよう、学校以外で適切な学びを得られる環境が必要となります。ここからは、家庭学習の質向上に有益な通信教育を3サービスご紹介します。子どもの興味や授業形態などをチェックして、相性のよい通信教育を見つけましょう。

参考:小学生の通信教育

参考:中学生の通信教育

東進オンライン学校 (小学部・中学部)

日本最大規模を誇る予備校「東進」のオンライン学習塾です。小学部と中学部があり、小学部は中学受験に定評のある「四谷大塚」の講師による授業が行われます。

授業は子ども自身が映像授業を見て学ぶオンデマンド式。子どものペースで学習を進められるのが魅力です。

東進オンライン学校が重視しているのは「知りたい」「分かった」のサイクルを回すこと。熟練の講師たちによる授業は子どもの知的好奇心を刺激して、学ぶ意欲を増進させます。授業で得られる「分かった」という成功体験は、子どもが学習を進めていく上での大きなモチベーションとなるでしょう。

授業の種類は、小学部は「標準講座」「演習充実講座(1~6年生)」、中学部は「標準講座」「実戦力養成講座」があります。学年をまたいでの受講も可能(小学部は算数のみ)なため、学習意欲のある子どもはどんどん先取りすることも可能です。

また保護者は子どもの学習状況について、サポートページでいつでも詳細を確認できます。1カ月の受講回数や各テストの受験回数など、親子で共有しながら学習を進めるとよいでしょう。

| コース | 小学部・中学部 |

| 入会金 | なし |

| 受講料(12カ月一括払い) |

|

| 授業時間 | 30~45分(学年・教科によって異なる) |

| 授業回数 |

|

| お試し入会 | あり(10日間) |

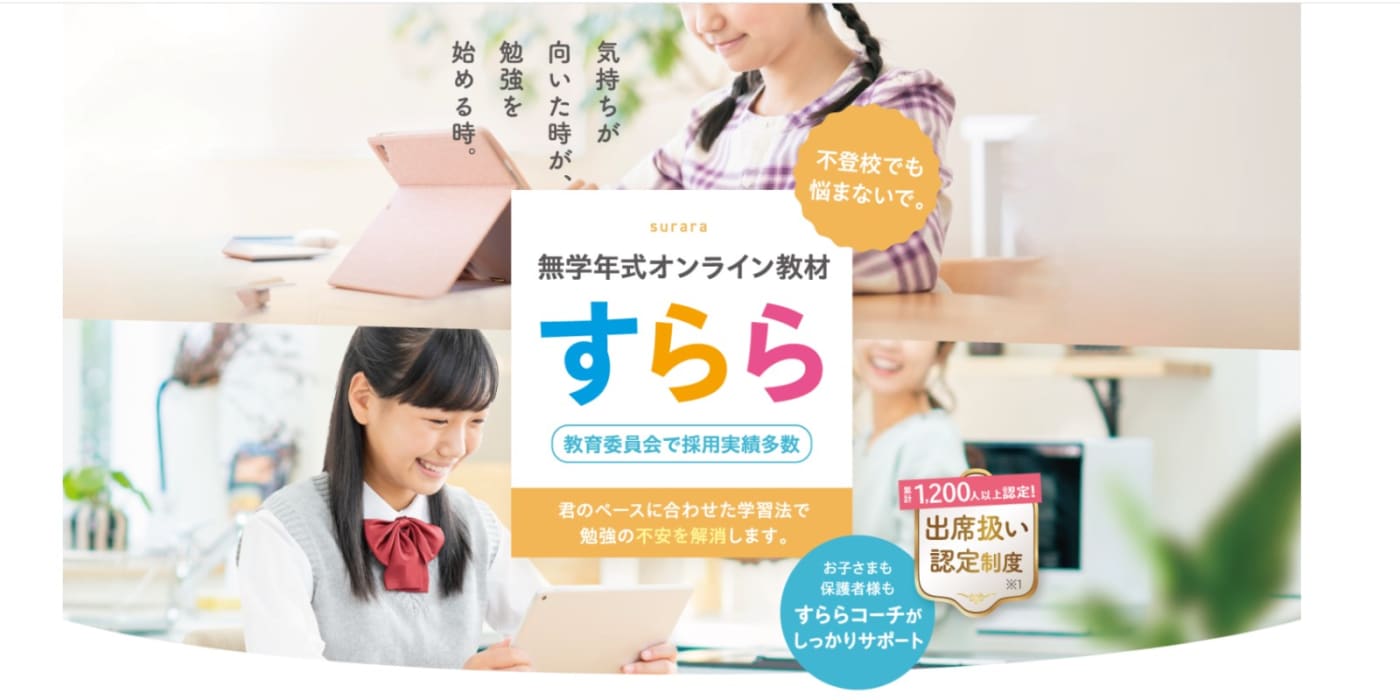

すららネット

文部科学省が設定する「不登校生の出席扱い制度」に対応した通信教育講座です。

すららネットで適切に学習を進めることで、子どもは学校に行かなくても出席扱いとなります。(不登校生徒の出席扱い要件の7項目を満たすことが前提)小・中・高の5教科に対応しており、学校に行けない子どもの学習サポートに最適です。

不登校の出席扱い制度!オンライン授業・文部科学省調査も徹底解説

すららネットの特徴は、「無学年式」であること。学習教材は子どもの学習レベルに合わせて選択できるため、学年を気にする必要がありません。

不登校により受けられなかった単元があれば、好きなだけさかのぼって学習することが可能です。

また自宅で学習する子どもには、経験豊富な「すららコーチ」が学習設計をサポートします。個々の学習設計は子どもの個性や学力を勘案して作成され、適宜コーチからのアドバイスを受けられる仕組みです。

サポート範囲は内申点対策にまで及ぶため、受験を控えた子どもには特にメリットが大きいといえます。

このほか、すららネットは、不登校の子どもを支える保護者へのサポートも実施中です。さまざまな特性の子どもと対峙した経験を持つ講師が保護者の悩みを聞き、子どもとのコミュニケーションのコツなどを教示してくれます。

| コース名 | 小中・中高5教科コース、小中・中高3教科コース、小学4教科コース |

| 入会金 |

|

| 月額受講料(毎月支払いコース) |

|

| 学習回数 | 学び放題(3・4・5教科コース内) |

| 学習方法 | 対話式授業動画・さまざまな問題形式のドリル |

| 無料体験 | あり |

トライのオンライン個別指導塾

出典:家庭教師のトライ

全国No.1の家庭教師派遣サービス「家庭教師のトライ」を運営する、トライグループのオンライン式個別指導塾です。

120万人の指導実績に基づくノウハウ&最新式のデジタル技術が活用されており、対面式と遜色ない高品質な学びを得られます。

トライオンラインの特徴は、双方向型の授業であること。子どもは講師とやり取りしながら学習を進めるため、「分かったつもり」で終わりません。講師が子どもの苦手や理解していないポイントを適切に把握・カバーすることで、確実な学びの定着を実現します。

授業は同じ講師が付きっきりで指導する完全マンツーマン制が採用されている上、子ども1人ひとりに教育プランナーが付く決まりです。

子どもにとって疑問や悩みを相談しやすい環境を構築することが、不安のない家庭学習につながります。

また自宅の近くに教室がある場合は、対面式に切り替えることが可能です。学習を進めるうち、子どもは「外の世界と触れあいたい」と感じることがあるかもしれません。子どもの気持ちに合わせた学習方法を選択できるのは、大きな魅力です。

| 入会金 | 11,000円(税込) |

| 月額料金 | 小学生:13,200円(税込)~ 中学生:14,960円(税込)~ 高校生:15,840円(税込)~ ※要相談 |

まとめ~学校に行きたがらなくても、さまざまな将来があります~

もしも子どもが「学校に行きたくない」と言い出したら、親はその事実に驚き、戸惑うことでしょう。しかし現在、学校に行きたくないという子どもに対するさまざまなサポート体制が取られており、そこまで深刻に考えすぎないことが大切です。

また、子どもはSOSを出したタイミングで心身ともに疲弊しており、回復するのには時間がかかることもあると認識しておきましょう。

むしろ、子どもが学校に行きたがらないことを親が深刻に考えすぎてしまい、自分を責めて落ち込んだり、必要以上に心配しすぎたりすると、そのことがかえって子どもにプレッシャーを与えてしまうかもしれません。

そのため親御さんも適度に息抜きをしつつ、自身の生活を充実させることで子どもにポジティブな面を見せてあげるのが良いでしょう。

問題を解決するために、親子だけでなく第三者のサポートが必要になることもあります。どうしても学校に行きたくないときには、学校以外の学びの場を検討することも必要になります。

学びの場の選択肢には、フリースクールや習い事教室、学習塾などがありますので、子どもの状況に合わせて検討してみてください。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

小学生の不登校の原因は?親のNG行動や勉強方法も詳しく紹介

近年、小学生の不登校児童は年々増加傾向にあります。本記事では小学生の不登校についてデータを用いて実態を紹介するとともに、不登校になる主な原因や親が取ってはいけないNG行動、勉強方法やお...

2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部

-

「読書嫌い!」を変える6つのポイントとは?本選びのコツとNGフレーズも紹介

子どもが全く本を読まなくて困っている!もっと本を読みなさいというと、さらに子どもは本から離れていく……。そんな悩みを持つ親に向けて、一般社団法人音読協会の本澤愛さんが読書嫌いから好きに...

2023.08.11|コエテコ教育コラム

-

勉強の仕方が分からない中学生必見!効率の良い勉強法まとめ

メモのとりかたがよくわからなかったり、復習のやりかたがよくわからなかったり。勉強に苦手意識を持ってしまう理由は、効率よく学ぶためのコツがうまく掴めないからかもしれません。この記事では、...

2026.01.29|コエテコ byGMO 編集部

-

0~3歳の赤ちゃんが英語好きになる読み聞かせのコツ4つ おすすめの英語絵本を紹介

どうすれば、英語が大好きになる子どもに育つの?0~3歳ごろの乳児期の英語絵本の読み聞かせってどうすればいいの?英語が苦手な親でも読み聞かせはできるの?赤ちゃんの英語絵本の読み聞かせのコ...

2023.01.27|コエテコ教育コラム

-

子どもが「習い事をやめたい」と言い出したら辞めさせるべき?対処法を解説

子どものさまざまな可能性を広げてくれる習い事。親としては、楽しく長く続けてほしいと思うものですが、もし子どもが「習い事をやめたい」と言い出したら、辞めさせるべきなのでしょうか?この記事...

2025.11.17|コエテコ教育コラム