(取材)三井E&S×株式会社ゼンリンデータコム|ドローン自動飛行点検ルート生成アプリ「ドローンスナップ」誰でも簡単に点検業務を効率化!

今回お話を伺ったのは、株式会社三井E&Sの物流システム事業部 テクノサービスセンター 技術グループ 吉田健治氏と、株式会社ゼンリンデータコムのオートモーティブ事業本部 オートモーティブ第二事業部 三橋慎司氏。ドローンスナップの開発に携わったお二人に、同アプリの開発の経緯や機能、導入の効果などについてお聞きしました。

自社の点検業務効率化が開発のきっかけに

ーーまず、ゼンリンデータコムさまと三井E&Sさまで「ドローンスナップ」を開発することになった背景をお聞かせください。吉田氏:

三井E&Sは、おもに舶用エンジンとコンテナクレーンの製造やアフターサービスを手掛けている会社です。そのなかでも私が所属する物流システム事業部 テクノサービスセンターは、コンテナクレーンのアフターサービスを担っている部署で、そのサービスの一環として点検や補修を行っています。

ドローンスナップ開発のきっかけは、点検業務において昨今話題となっているドローンを活用して効率化を図れないかと考えたことです。ドローン活用の取り組みを進めていたゼンリンデータコムさんと一緒に、2020年7月から実証実験に取り組み始めました。

三橋氏:

ゼンリンデータコムは2019年ごろから、ドローンを活用した点検業務のコンサルティングを行っていました。その際に点検業務の効率化に取り組み始めた三井E&Sさんとちょうどご縁があり、興味を持っていただいた形です。

ーー当初は自社の点検業務の効率化を目指すところから始まったのですね。実証実験に着手後、どのように現在の形になっていったのでしょうか。

吉田氏:

沖縄県でドローンの実証実験を行っていたのですが、ドローンの手動操作での点検には、時間と成果の両面で限界を感じました。そこで、ドローンによる点検を自動化できないかと考えたんです。

三橋氏:

当時すでにあった技術で自動操縦も試してみたのですが、思い通りのコースで飛ばずクレーンに接近しすぎてしまうという危険な事態が起こってしまいました。手動でも従来の技術でもうまくいかないことを経験し、それなら自分たちで作ろうというのが自動化技術開発のきっかけです。

吉田氏:

クレーンはお客さまのものですから、点検でドローンが衝突するようなことはあってはなりません。安全面に関しても従来の技術では課題を感じると同時に、自分たちで仕組みを作れるのではないかという気付きもありました。そうしてドローンスナップの根幹となる、ドローンが自動で飛行して点検箇所を撮影する技術の構築が本格的に始まりました。

ーー最終的にアプリとして製品化することになった経緯を教えてください。

吉田氏:

開発に着手後、2021年の早い段階で仕組み自体は構築できていましたが、2022年にかけて付随する機能や技術検証を繰り返しました。同年には、約250km離れた大分県と岡山県で実証実験を行ない、岡山県にいる点検作業者が大分県のクレーンを点検することに成功しています。この実験によって、ベテラン技術者が現地に出向くことなく構造物の点検が可能となる遠隔間接目視点検技術が確立されました。

三橋氏:

開発が進むなかで事業化を検討するようになり、自社業務の効率化に留まらない汎用性の高い技術としてもっと広く社会に役立てられるのではないかと議論しました。コンサルティング事業のような形も考えましたが、それでは波及効果は小さいままです。結果的に製品としてパッケージ化するのが良いだろうと、2022年の夏ごろに製品化が決まりました。

点検の効率化を実現するための有効な方法の一つとしてドローンがありますが、なかなか普及が進んでいないのが現状です。なぜかというと、ドローンを意図通りに動かすには技術が必要だからです。この現状を解消し、『誰でも、簡単に、効率的に』を実現したいという思いがありました。

ーードローンスナップの開発は、どのような役割分担で進めていったのですか。

吉田氏:

三井E&Sにはドローンに関する知識はほとんどありませんが、点検に必要な要件や効率化のポイントなどを示しました。それを実現するための技術をゼンリンデータコムさんに提供いただいた形ですね。

三橋氏:

点検者として技術を活用するうえでの要件やユーザビリティに関しては、三井E&Sさんから受け取りました。ゼンリンデータコムは、会社に受け継がれているGIS(地理情報システム)の知見などを組み合わせてアプリとして形にしています。

「誰でも・簡単に・思い通りに」ドローンを飛ばせるアプリ

ーー改めて、ドローン自動飛行点検ルート生成アプリ「ドローンスナップ」の概要を教えてください。吉田氏:

誰でも簡単に点検に必要な画像を取得できる飛行ルートの作成支援アプリケーションという位置づけです。このアプリを使うことで、例えばドローンを導入しても点検の効率化にうまくつなげられなかったような事業者においても、誰でも簡単に自動で高品質な画像を取得できるようになります。

ドローンは国内外のさまざまなメーカーが作っており、自動航行できるような機能や外部ツールもあります。ドローンスナップはこの仕組みを活用したものです。アプリでは、デジタル空間上で対象物の3Dモデルを読み込み、必要な画像を撮影するためのドローンの位置やカメラの角度・ズーム倍率などを設定できます。そして現実空間とデジタル空間の位置合わせをしたうえで、飛行ルートをドローンに読み込ませることで、実際にドローンが自動で飛行・撮影してくれるのです。

三橋氏:

一言でいうと、『誰でも・簡単に・思い通りにドローンを飛ばせるようにするソフトウェア』です。これまでの点検では人が手動でドローンを操作していましたが、ドローンから見える映像がわからないという問題点がありました。それならバーチャル上で対象物を作ってドローンを飛ばし、確認・調整したうえでドローンに教えれば良い、という考え方です。

バーチャル空間に3Dモデルを読み込ませ、そこでドローンを飛ばして、撮影する向きやズーム倍率を調整できるようにしました。アプリを使えば、現場に行ったことがない方でも、机上でルートが作れてドローンを有効活用できるようになります。

さらに、どのような機体にも対応できるようにアプリにユニバーサル性を持たせた点や、対象物が移動してもすぐに位置を合わせられるようにした点も特徴です。

ーー手動や従来の自動航行技術でドローンを操縦して点検作業をする際には、どのような課題があったのでしょうか。

三橋氏:

第一に、安全面の問題があります。ドローンカメラの映像を見ながら操縦していると、画面を注視するあまり、実際の機体がどれだけ対象物に近付いているかという意識がおろそかになりがちです。気付いたらすごく近づいていた、というように危険な事態も起こり得ます。

また、従来の自動飛行技術では、航空写真などをもとに2次元でルートを設定する場合が多いですが、実は航空写真にずれが生じていることがあります。問題なのは、航空写真や地図ありきの設定方法です。

そこで、図面や写真から立体的な3Dモデルを作ることで、対象物とドローンの位置関係や意図通りの写真が撮れるかどうかを、安全なバーチャル空間で入念にチェックできるようになります。

ーー「ドローンスナップ」の開発において、特に注目するべき技術はありますか。

三橋氏:

技術的なポイントとしては、地図上の緯度経度による位置情報を、x軸・y軸・z軸による座標系と連携させた点ですね。例えば常に場所が変わる移動式のクレーンの点検をする際にも、一か所だけ緯度経度を測ればすぐにルートを流用できるような仕組みを作りました。

緯度経度で設定するとさまざまな問題があり、x軸・y軸・z軸で座標を把握した方が点検の作業がやりやすくなります。変換の際に誤差が出てしまうなど工夫が必要な点も多く、うまく知恵を絞って技術を構築しました。

ーー開発過程で課題や困難な点はありましたか。

三橋氏:

ドローンの事業化には難しい部分があります。というのも、機体や周辺技術がどんどん進化しているため、大規模な開発体制で方向性を決めてしまうと、途中での修正が難しいのです。そのため、ドローンスナップの開発にあたっては会社の垣根を超えた少人数で、議論をしながらアジャイルで開発を進めました。

一方で人手が必要な場面もあり、人数が少ない分負担は大きかったですね。機動性とマンパワーのバランスを取ることが難しかったです。ただ、徐々にドローンスナップが形になって社内外にアピールすると、『ドローンで点検を効率化したい』という取り組みに共感して協力してくれる仲間も増えました。開発を乗り越えられたのは、そういった方々の支えがあってこそです。

業務の省人化やドローン活用の促進に期待!

ーードローンスナップを導入することで、どのような課題や問題の解決が期待できるのでしょうか。吉田氏:

まずは、近年深刻になりつつある人手不足の問題に対して、点検作業の省人化に貢献できます。また、ドローンを導入してみたけれど効果を得られていない事業者においても、ドローンスナップを取り入れることで効果的にドローンを活用できるようになるでしょう。

具体的な効率化の事例では、三井E&Sで行ったコンテナクレーンの点検作業で、従来では1.5~2日ほど作業時間を要していたものが、ドローンスナップを使うことで半日ほどで完了しました。

三橋氏:

機能の面でいうと、これまでは難しかったドローンによる定点観測が簡単に可能になります。ドローンスナップを使えば、誰が何度やっても全く同じ画角で撮影できるので、時間経過による比較にも適しているのです。

また、パイロットと飛行ルート作成者の仕事を分けて役割分担ができるようになった点も大きなメリットではないでしょうか。ドローンの操縦が上手でなければ思い通りに飛ばすことはできませんが、パイロットが必ずしも点検のプロというわけではありません。点検のプロが飛行ルートを作成することで、誰が点検を行っても同じ効果が得られるようになり、人員や場所を柔軟に対応させることができます。

ーードローンスナップの開発に携わったことで得た教訓や、今後のプロジェクトに活かしたい経験などがあれば教えてください。

吉田氏:

2023年にデモ版をリリースしてから、これまでの業務では接点がなかったような幅広い業界の方々と関わる機会が増えました。そのなかで気付いたのは、業界や業種が異なっても、共通して抱えている課題があるということです。課題を深掘りしていくと同じ問題が見つかると知ったので、今後は違う分野にも積極的に目を向けたいですね。

三橋氏:

目的をしっかり定めて取り組むことの重要性は改めて感じましたね。社会や人の役に立つ技術を作ることは楽しかったです。また、人を巻き込んで仲間を増やしていくことが大切だと知りました。

ーー今後、どのようにドローンスナップを発展させていきたいと考えていますか。

吉田氏:

もともとはコンテナクレーンの点検の効率化を目指して作り上げた技術ですが、これからさまざまな分野で活用してもらい、『ドローン自動化ツールといえばドローンスナップ』と言っていただけるような存在を目指したいですね。

現状では屋外に対応した仕組みですが、『屋内でも使えないか』という要望もたくさんいただいていますので、今後の大きなテーマの一つとして取り組んでいきたいです。

三橋氏:

管理の効率化においてハブとなるようなツールにしていきたいです。労働生産人口がどんどん減少するという現実の課題はすぐ目の前に迫っており、インフラを維持する必要があるにもかかわらず投資ができないような状況になっていくことが予想されます。これから点検の需要はますます高まっていくでしょう。

そのような状況で、効率的に点検できるドローンスナップのようなツールがあることで、インフラの長寿命化に少しでも貢献できるのではないかと考えています。そのためのハブツールとしてドローンスナップやそれを用いた点検管理の仕組みを構築し、誰でも簡単にインフラの寿命を延ばせるように普及させていきたいです。今後も現状に甘んじず品質を高める努力をしていきたいですね。

RECOMMEND

この記事を読んだ方へおすすめ-

(取材)中部電力パワーグリッド・センシンロボティクス|ドローンによる自動点検技術を共同開発。業務効率化・安全...

点検や農業などさまざまな場面での利活用が進むドローン。センシンロボティクスと中部電力パワーグリッドは、ドローンを使った送電設備自動点検技術の共同開発に取り組んでいます。今回は、実際に現...

2024.08.26|徳川詩織

-

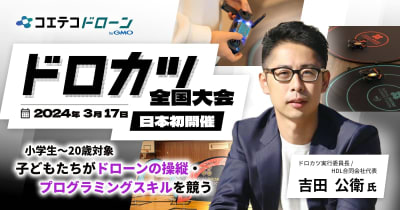

(取材)ドロカツ全国大会|ドローンプログラミングを通じて未来のイノベーターを照らす

子どもたちがドローンの操縦やプログラミングのスキルを競う「ドロカツ(ドローンプログラミングトーナメント)」全国大会が、2024年3月17日に日本で初めて開催されます。本大会はアメリカで...

2025.05.26|徳川詩織

-

(取材)ビデオグラファーからドローン業界に参入。ドローン空撮のスペシャリスト・上村哲平氏に聞く

ドローン空撮業界の第一線で活躍するスペシャリストたちは、どのような経歴や経験、考え方を持って撮影にあたっているのでしょうか。今回は、さまざまな映画やCMなどのドローン空撮に携わってきた...

2024.08.26|徳川詩織

-

自律飛行サービスの比較4選。特徴や料金は?|コエテコドローンナビ

ドローンは、空撮や設備点検、工事現場での運搬、農業など、様々なシーンで活用されています。様々な業界でドローンの利活用を進める動きが見られますが、近年のAI技術の進歩もあり、ドローンの自...

2025.06.24|コエテコドローン byGMO 編集部