鉄道施設の安全をドローンで守る。鉄道会社が挑む、「保守×ドローン」の最前線

未来に向けて安全で持続可能な鉄道輸送を担保するべく、鉄道各社は線路や施設の保守点検に多くの時間や人材、費用を投じています。

こうした中、令和5年度に主に関西私鉄の若手実務者有志により「線路点検等でのドローン活用検討会」が発足されました。発足後、会合を重ねる中でJR各社を含む全国の鉄道事業者の参加が進み、令和7年度5月現在で、全国から27社局が参加する大きな会合※注1となっていますが、この会合で、鉄道各社の保守点検業務におけるドローン技術の活用に関する生の情報を交換し、率直な意見交換を行っています。

注1)線路点検等でのドローン活用検討会 参加社局 (順不同)

神戸電鉄、近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、山陽電気鉄道、四国旅客鉄道、東海旅客鉄道、東日本旅客鉄道、名古屋鉄道、南海電気鉄道、西日本旅客鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、北海道旅客鉄道、大阪市高速電気鉄道、大阪モノレール、横浜市交通局、神戸市交通局、北大阪急行電鉄、能勢電鉄 他8社

未来に向けて「日本の鉄道」を持続可能なものにしていくため、鉄道各社は線路や施設の保守点検に多くの時間や人材、費用を投じているのが現状です。

この記事では、検討会参加社局の一部のご担当者から、各社の鉄道施設点検に関する課題やドローンを使った点検の可能性の模索、また、鉄道の施設管理担当者が求めるドローン機体の性能・ニーズなどについて話を伺いました。

「危険な仕事」の安全性向上が人材確保につながる

——ドローンの利活用が進む鉄道業界ですが、どういった場面での使用を想定されているのでしょうか。永野(京阪電気鉄道):

主に高所や水路といった、危険を伴う場所での点検に活用したいと考えています。

たとえばトラス橋上部の点検では高所作業になることから、高所作業による転落などの危険回避のため、ドローンを活用することで上部に昇る必要性がなくなりました。

また鉄道の下に水路が存在する橋梁の点検では、2〜3mほどのはしごを降りて水路に入る必要があります。

ここでもドローンを橋梁の下に入れて検査できるようになったことで、安全性向上と省力化につながっています。

提供:京阪電気鉄道株式会社

労働人口が減少する中、とくに危険性の高い仕事は忌避されがちです。ドローン活用を通じて作業の安全性を高めることで、保守・点検人材の確保につなげたいですね。

前田(神鉄コミュニティサービス):

補足させていただくと、鉄道事業者のメンテナンスは作業全体の効率化よりも、橋梁や水路といった人が寄りつきにくい危険な場所に行くことが問題です。

手間も人もかけられない中小鉄道では、コストパフォーマンスの向上よりも「省人化」のニーズが先にあります。

その解決策としてドローンの活用が最も有効ではないかということで、業界全体でその活用が注目されています。

さまざまなアプローチで高まる省人化ニーズ

――経年劣化のほかにも、地震や台風などの自然災害による影響も考慮する必要があるかと思います。神戸電鉄様は、こうした自然災害への対応についてどんな期待を持たれているのでしょうか。高野(神戸電鉄):

線路の巡回をドローンで行うことで省人化を実現できれば、と期待しています。

現状では全線を徒歩で巡回しており、さらに複数のチームに分割するため、場合によっては50〜60人ほどの技術者を要するので、これを効率化したいです。

ただし、低い高度でドローンを飛行させる想定なので、市街地においては沿線に住む方の理解が不可欠です。なので、まずは周囲に住居などがなく、巡回するにあたって時間や労力がかかる山間部で省人化の試みを進めていきたいです。

また、山間部では、台風による倒木、落枝が多いのですが、これらに対応しながらの巡回だと非常に長い時間を要します。

これを解決するために「ドローンで巡回して倒木などを発見し、その対応をしている間にドローンは巡回を続ける」ことも可能になるので、線路巡回の時間短縮としても期待しています。

当社は全長70kmほどの路線を持っていますが、まずはそのうち5〜6kmほどをドローンで代替できればと思っています。

——自動航行機能を持つ機体も増えてきましたが、省人化という観点においてはこうした機能を持つドローンも大きく貢献するのではないでしょうか。

有馬(南海電鉄):

駅から駅に航路を設定して自動航行できれば、災害時などの巡視方法として活用できそうです。ただし、遠隔の自動飛行という点では現行法令上の課題があります。

テーブル左上から手前方向に神鉄コミュニティサービス・前田様、名古屋鉄道・飯嶋様、名古屋鉄道・榎様、京阪電気鉄道・永野様

テーブル右上から手前方向に神鉄コミュニティサービス・東様、南海電鉄・有馬様、神戸電鉄・高野様

法律上は飛行前点検・飛行中の監視・飛行後の点検が必要なのですが、飛行前点検を行わないと飛ばせないということは「人が現地に行かないと飛行できない」のです。

提供:南海電気鉄道株式会社

また鉄道施設の線路内は立入禁止ですが、電車の中はもちろん、踏切や駅では一般のお客さんがいる可能性があるため、ここでの自動航行は法的に「第三者上空飛行」に該当してしまいます。

提供:南海鉄道株式会社

これらの部分をどうクリアしていくかが検討課題なので、今後は航空局や鉄道局などの関係各所と話を詰めて、実現できるところを見つけていかなければならないと考えています。

現場の声を反映した「鉄道向け」ドローンは巨大市場になりうる

——保安業務における省人化・省力化のニーズの高さは各社共通だと思いますが、これを実現するためには今後どのような機能がドローンに求められるのでしょうか。榎(名古屋鉄道):

将来的には、構造物点検をする際に「叩いて音を確認する」機能があれば素晴らしいと思いますね。

コンクリートの状態やボルトの緩みを確認する際には叩いた時の音で判断するのですが、そういった機能があるドローンが開発されれば検査の幅が広がるでしょう。

鉄道業界においては、まずは構造物点検のツールの一つとしてドローンを取り入れ、最終的には省人化やコストダウンを目指すというアプローチをとる企業が多いですね。

当社でも赤外線機能のあるドローンを使っているのですが、環境によって映像が見えないこともあるので、現状ではあくまでも点検ツールの1つとして参考程度に用いています。

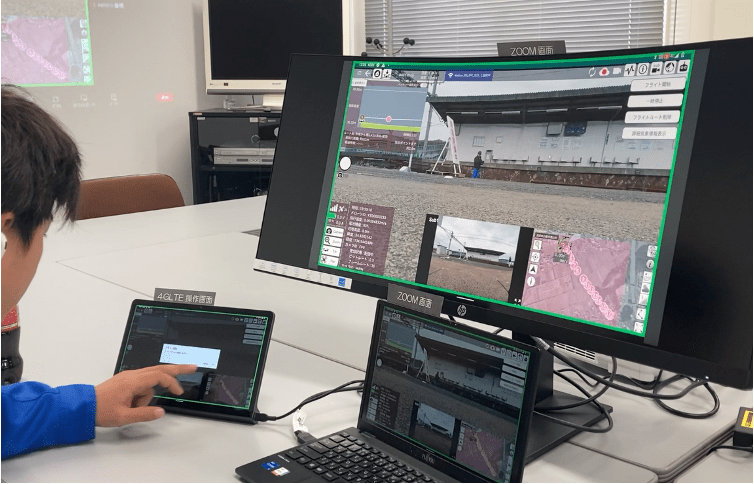

ドローンを用いた災害時点検の実証実験。操作拠点から自動遠隔飛行の指示・操作(名古屋鉄道㈱)

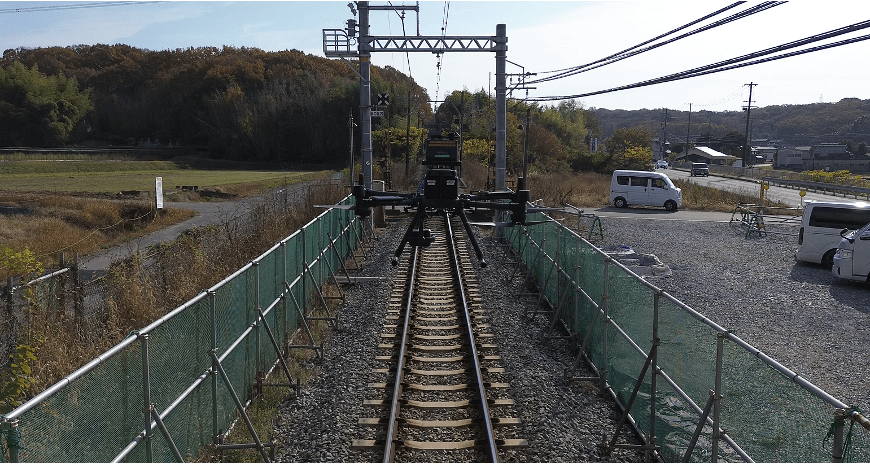

夜間線路閉鎖での線路内自動遠隔飛行実証実験(同じく名古屋鉄道㈱)

——今後も多くのドローンが市場に展開されていきますが、サプライヤー側に期待されることがあればお教えください。

前田(神鉄コミュニティサービス):

鉄道事業者側からの目線として、ドローンサプライヤーが鉄道事業者向けの製品開発にあまり目を向けていただけていないという点があります。

提供:神鉄コミュニティサービス

サプライヤーからドローンに搭載した高精度カメラによる測量や画像解析などの活用を提案されることが多いのですが、例えば通常の鉄道構造物の目視検査では、高精度な画像を必要としているわけではなく、人が寄り付つきにくい狭隘、高所などの鉄道インフラ特有の現場で使用できるハンドリングのよい実用性の高いものを求めています。

テーブル右上から左方向に神鉄コミュニティサービス・前田様、名古屋鉄道・飯嶋様、名古屋鉄道・榎様、京阪電気鉄道・永野様

テーブル右側手前は神戸電鉄・高野様

先ほど「叩いて音を確認する機能があれば」という話も出ましたが、サプライヤー側も鉄道会社の施設点検・保守の現場の状況や課題を探っているように感じますが、こうした鉄道会社のインフラ点検や運用に即したソリューションがあれば、業界全体でのドローン活用はさらに進んでいくと思いますね。

日本全国の鉄道の保安保守は非常に重要な業務であり、その業務量も相当なものです。だからこそ、我々の課題感を解決できるようなご提案をいただければ、それが大きなビジネスチャンスになる可能性もあります。

提供:神鉄コミュニティサービス

そういった認識が広まることで、サプライヤーと我々の間でより良い連携が生まれると信じています。

RECOMMEND

この記事を読んだ方へおすすめ-

首都高技術株式会社|安全性&効率性UPに貢献する、ドローンを使った橋梁点検

首都高グループの一員として高速道路の維持管理を行う首都高技術株式会社では、建造物の点検業務にドローンを活用して業務効率化を図っています。大きな特徴は、外部委託ではなく、ドローン人材を内...

2025.02.14|Yuma Nakashima

-

神戸電鉄×神鉄コミュニティサービス×兵庫県×NIRO|ドローン活用がもたらす線路点検の新時代

神鉄コミュニティサービスは、ドローンを活用した線路点検の実証実験を実施し、全国初となる営業線内での成功を収めました。本実験は兵庫県とNIROが推進する「令和5年度 ドローン社会実装促進...

2025.02.21|白波弥生

-

(取材)アイ・ロボティクス代表 安藤嘉康|"課題先進国"日本におけるドローンの最新ソリューションとは

自然災害やインフラ老朽化などの課題に、アイデア×ロボティクスで解決策を提案するアイ・ロボティクス。老朽化施設の設備点検など、ドローンを活用したソリューションも数多く手がけています。代表...

2024.04.01|宮﨑まきこ

-

建築分野におけるドローン活用の現状と課題は?安全性確保と人材育成の取り組み

2025年1月30日、ドローン情報サイト「コエテコドローン」はドローンを活用した点検事業についての理解を深める『建築分野でのドローン活用ウェビナー』を開催しました。 建築物の点検や調...

2025.05.26|大森ろまん