小学生が夢中になる!コードオブジーニアスジュニア・オンライン校の魅力に迫る

今回、同校の運営責任者・中村さんと講師の三木先生にインタビューを実施し、具体的な授業内容やカリキュラムの特徴、子どもたちが身につけられるスキルについて詳しくお話を伺いました。

一人ひとりに寄り添う指導方法や、創造力・表現力を育む取り組み、そして実際に通う生徒さんの成長エピソードまで、現場の生の声をお届けします。

地域の中学生との出会いから生まれた教育への想い

コードオブジーニアスジュニアの三木先生

——最初に、プログラミングスクールの設立背景について教えてください。

中村さん:IT企業として社内でエンジニア育成に取り組んでいた中、2015年に世田谷区の依頼で中学生の職業体験を受け入れました。

プログラミング体験で、ウェブサイトの色や文字サイズを変える基本的な内容でも生徒たちは驚き、楽しんでくれたのです。

この経験から、プログラミングなら、子どもたちの好奇心や探究心を自然に引き出して夢中になって学べると考え、翌年に「コードオブジーニアス」、その翌年に小学生向け「ジュニア」を開始しました。

そして、2020年の緊急事態宣言が大きな転換点となりました。教室は閉鎖しましたが、子どもたちの学習の機会は維持したいという思いから、オンライン事業をスタートしたのです。

オンライン校は、どこにいてもインターネット環境があれば受講できます。少人数で、一人ひとりとの関係を大事にしながら運営しています。

——他のプログラミングスクールと比べて、どのような特徴がありますか?

中村さん:最大の特徴は、初心者でも楽しく始められ、中学生・高校生になってもオンラインのまま段階的に学び続けることができる点です。

弊社では中高生向けの「コードオブジーニアス(COG)」も運営しておりますので、年齢・学年に応じた学習が可能になっています。

コードオブジーニアスジュニアでプログラミング基礎を固めて、その上で中高生向けのコースで本格的なテキストプログラミングにスムーズに進めるので、将来的にプログラミングをしっかりとやりたいお子さまにも一貫して対応できるのが特徴です。

ScrachやRobloxなど、学習段階に応じたコンテンツと指導

——小学生向けのオンラインコースのカリキュラムを教えてください。

三木先生:ベーシックやアドバンスコースでは、マウスやキーボードの使い方といった基本的な操作からスタートします。まずはビジュアルプログラミングを用いて、ブロックを組み合わせる直感的な方法でプログラミング的思考を育てていきます。

エキスパートコースでは、小学生でもPythonのような本格的なプログラミング言語を学びます。自分で考えて作品を作り、発表まで行うクリエイティブなカリキュラムとなっています。

——では、オンライン授業の具体的な流れについても、教えていただけますか?

三木先生:1回1時間の授業を週に1回実施しています。序盤10分はタイピング練習や、「テックタイム」といって動画コンテンツを見てもらい、論理的思考の訓練を行います。

タイピングは指の置き方など基本からスタートし、プログラミング言語で利用する英単語の練習へとステップアップしていく

その後、約40分はScratchを使ったプログラミング学習を行って、最後10分ほど振り返りという流れで、1時間を構成しています。コースによってブロック学習であったり、ゲーム作成だったりと、内容は変わります。

——オンライン授業では先生とのコミュニケーションが懸念点のひとつですが、いかがでしょうか。

三木先生:オンラインでも一方的な講義にはしていません。生徒に画面を共有して「このプログラムはどう動くと思う?」と想像してもらい、実際に動かした後は「どんな動きになった?」と言葉で説明してもらうことで、理解を深めています。

質問があれば、プログラムを一緒に確認しながら「どこでエラーが起きているかな?」「一緒に原因を探してみよう」と、二人三脚で問題解決に取り組むようにしていますね。

オンラインだからこそ、生徒の表情や反応をよく観察し、理解できているか、困っていないかを常にチェックしています。会話だけでなく、表情から読み取った変化にも声をかけ、生徒一人ひとりに寄り添いながら伴走する形で授業を進めています。

緊張をほぐすように笑顔で語りかける三木先生

——カリキュラムはどのようなステップでレベルアップしていくのでしょう?

中村さん:初心者のお子さんも多いので、段階的にスモールステップでスキルアップできるようにしています。

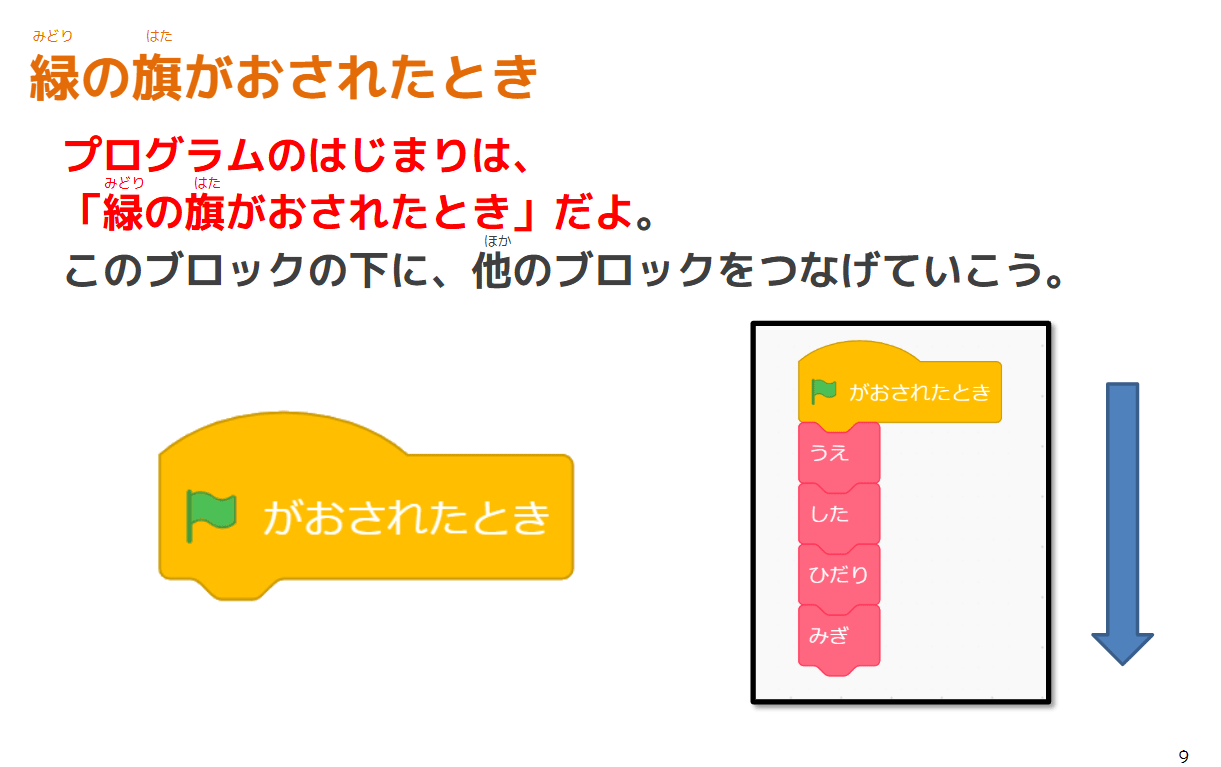

カリキュラムでは、最初はScratchというビジュアルプログラミング言語を使用しています。Scratchは、動きや音などの指示をブロック形式で組み合わせてプログラムを作るツールです。

ブロックひとつひとつを丁寧に教えてくれるのでまったく初めての子でも安心

まずは本当に基礎から始めて、ブロックを1個使うとどう動くのか、そのブロック同士を組み合わせるとどうなるのか、さらにその組み合わせを発展させるとどんなゲームが作れるのか、というように段階的に広げていきます。

最初は「ブロック1個動かせたね、ミッションクリア!」と小さな成功を積み重ねながら楽しく学び、最終的にはお子さま自身のオリジナルゲームを作成して発表するところまで到達します。

レベルが進んでいくとアニメーションやゲームなどの制作にもチャレンジ!

本格的なプログラミング言語へとスムーズにつなげるため、mblockでテキストプログラミングを体験

ステップバイステップで、一人ひとりが「こんなことができるようになった」という達成感をたくさん味わえるカリキュラムを心がけています。

発表会からAI学習まで、時代に対応した豊富な学習機会

オンライン成果発表会はプレゼンテーションの力を伸ばし、作品を紹介することで自信もつく

——通常の授業以外に、イベントなどはありますか?

三木先生:通常の授業以外にも、お子さまたちの成長を後押しする特別な機会をいくつか用意しています。

まず、年に1回オンラインで成果発表会を開催しており、全国の生徒と一緒に自分の作品を発表する機会があります。発表会を通じて、自信がつき、プレゼンテーション能力を伸ばすことができます。また、弊社の中高生向けスクールの生徒も発表を行うので、レベルの高い作品に触れることで、より大きな刺激と創造性を養うことができます。

また、学習の成果を客観的に評価する機会として、夏休み・冬休み・春休みの長期休暇にはジュニアプログラミング検定を実施しています。

さらに希望される方には、検定対策のオリジナル解説講座も提供しており、より確実に合格をめざしていただけるサポート体制も整えています。

——AIについての学習も取り入れているとお聞きしました。

三木先生:今年度はイベント時に、AI体験の機会を設けています。

また、授業の中でも、エキスパートコースではAIを使ってみる試みを取り入れています。これだけ生活に浸透してきているAIについて、さらに深掘りし、使用時の注意点も含めて、リテラシーを高めながら正しく活用できるよう指導したいと考えています

中村さん:教室授業でも実際に取り組んでいるのですが、Scratchをベースに開発されたAIの拡張機能がセットになったツールを使っています。

自分の顔を映している時と映していない時で反応がどう変わるのか、音声も学習させて、自分の声に反応するかなど、さまざまな実験を行います。

子どもたちは本当に楽しそうですよ。

自分の顔だけでなく消しゴムを映したり、違うものを映したりして、ちゃんと判定されるか、学習されているかを確認するなど、こちらの想像を超えた使い方やアイデアで取り組んでくれます。

——最新技術をとても楽しく学んでいるのですね!その他にはどのような特別活動がありますか?

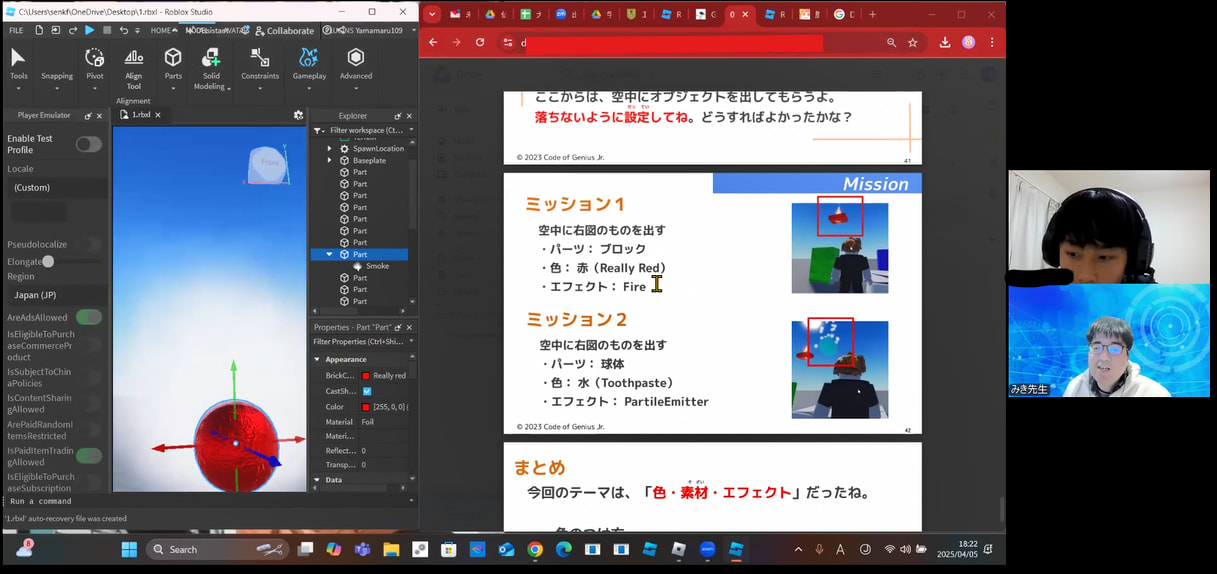

三木先生:夏休みイベントとしてはRobloxのイベントも実施しています。パソコン関係のITリテラシーの学習も組み込んでおり、プログラミングに関連するスキルも幅広く伸ばしていけるよう工夫しています。

初心者でも安心「コードオブジーニアスJr」のフォロー体制

——たとえば小学校低学年でパソコンに触れたことがないお子さまでも大丈夫でしょうか?Zoomの操作などが不安という保護者の方も多そうですが。

中村さん:1年生のコースなどでは、保護者の方に一緒に隣についてもらい、基本的なパソコンの操作をサポートしてもらいながら進めています。

カリキュラムはたくさんイラストを使い、「こうしてみようね」と真似してもらって、また説明をして次の操作をしてもらうスモールステップで進んでいきます。

もちろん、Zoomを利用した学習方法についても、オンライン体験会でしっかりご説明します。

最初は不安なお子さんも、だんだん操作に慣れ、Zoomのオンライン操作も授業もスムーズに進めるようになります。

——なるほど、それなら安心ですね。

画面共有をしながらの説明はわかりやすく、三木先生の声かけもあって和やかに授業は進む

三木先生:オンラインならではのメリットとして、距離感の均等性があります。オンラインでは一定の距離感を保ちながら、均等に生徒の様子を見ることができます。

注釈機能を使ったり、自分の画面を見せて指し示したりする工夫で、生徒さんも自分なりに工夫して学習してくれています。オンライン授業を通じて主体的に学ぶようになり、大きな成長を見せてくれることもよくありますよ。

——保護者への連携はどのように行っていますか?

三木先生:月に2回、フィードバックという形で保護者様にご連絡を差し上げています。学習内容と授業の様子をメールでお伝えしています。

作品を発表する会では、その様子を動画化して保護者の方向けに共有もしています。

——プログラミングは何を学んで、どのように成長しているかがわかりづらいという声もありますが、保護者が成果を実感できるわけですね。保護者から相談したい場合はどのように対応しているのでしょう?

三木先生:メールアドレスを公開していますので、お気軽にご連絡いただけます。

実際に、「息子がプログラムでどうしていいか悩んでいる、ここが行き詰まっているから見てほしい」といったご相談で、データと一緒に送っていただき、チェックしたこともあります。いつでもご連絡いただければと思います。

4年間の継続で見えた、生徒の成長と変化

ひとりひとりの表情を確認しながら声をかけ授業を進める三木先生

——三木先生は実際の授業で、印象に残っているエピソードはありますか?

三木先生:4年間継続して卒業された生徒さんのことが特に印象に残っています。

その子は電車が大好きで、もともとひとつのことにしか興味を示さなかったのですが、保護者様から「息子が別のことにも興味を持つようになり、将来の夢を語るようになって、親として大変嬉しい」というお話をいただきました。

中学受験の時期と重なっていたのですが、他の習い事をやめてもプログラミングだけは絶対に続けると言ってくれて、無事合格も果たしました。講師として二重の喜びで、本当に嬉しかったですね。

この生徒さんの成長のきっかけは、私自身のアプローチを変えたことでした。最初は他の分野に興味を向けさせようとしていたのですが、むしろ彼の電車への情熱に私が関心を寄せ、たくさん話を聞くようにしたんです。

すると作品発表でも電車のことを生き生きと話すようになり、私が「面白いね!」とリアクションすると笑顔が増えて、だんだん興味の幅も広がっていきました。

ひとつのことに夢中になれるのは素晴らしいことで、それをきっかけに子どもたちの世界を広げてあげることが成長につながるのだと改めて実感し、私にとっても学びのある経験になりました。

——その生徒さんのように長く続けていくために、オンラインでのプログラミング学習でモチベーションを維持・向上させる工夫はありますか?

三木先生:モチベーション維持で最も大切にしているのは、子どもたちの小さな気づきや発見を積極的に認めて褒めることです。

また、作品発表や共有の場を定期的に設けて、自分の作品を他の人に見てもらう喜びを体験してもらうことも重要です。他の生徒さんからの反応や拍手をもらうことで、楽しいだけでなく自信や達成感も生まれ、それが継続への原動力になっています。

続けているうちに、基礎スキルが身について自由に作品を作れるようになると、さらにクリエイティブな表現ができるようになります。その段階になると、子どもたち自身がプログラミングの面白さをより深く感じられるようになり、自然と学習への意欲も高まっていきます。

人気のRobloxを用いた授業の様子

——まさにステップバイステップですね。上級コースではどのような作品を作るのでしょうか?

中村さん:ある生徒さんは、地底世界が舞台の人気ゲームを1年くらいかけて再現してくれました。

骸骨のキャラクターが出てくる結構難しいゲームなのですが、最初は矢印キーで動かすような簡単なところから始まって、だんだん敵の攻撃が増えていって、最終的には超大作になって、本当に感動しました。

——では、コードオブジーニアスのプログラミング学習で身につく能力について教えてください。

中村さん:大事にしているのは創造力と表現力ですね。

一人ひとりのお子様が内面で持っているもの、好きなものや熱中するもの、人に聞いてほしいなということを、作品作りを通して発表する。その中で「こういうのが好きで、大事にしていいんだ」「それを人に伝えても大丈夫なんだ」という自信、そして創造力・表現力を育てたいと思っています。

三木先生:おかげさまで途中退会がほとんどありません。多くの生徒さんがエキスパートコースまでご継続いただいています。

その後のコードオブジーニアス、中高生向けのコースでも、直近2年のデータによると、修了生の5割が中高生向けスクールへ進学してくれています。

ステップバイステップで楽しく学びながら、自然とハイレベルへ到達していく、成長のプロセスでプログラミングスキルだけでなく、さまざまな力が身につきます。ぐんぐん伸びていく生徒さんを見ていると、本当に嬉しくなります。

——お話を伺って、コードオブジーニアスの継続率の高さがよく理解できました。ジュニアコースを卒業した生徒さんたちがハイレベルなコースにも挑戦し続けているという事実からも、一貫したカリキュラムの強みと、生徒さんたちが楽しんで学習に取り組んでいることがよくわかりました!

コードオブジーニアスで未来への一歩を

——最後に、保護者の方へメッセージをお願いします。

三木先生:生徒の皆さんには、まず安心して楽しく学んでいただき、将来は自分らしく主体的に挑戦できる人に育ってほしいと考えています。それこそが、コードオブジーニアスジュニアの使命だと思っています。

お子さまの様子やご家庭の思いを伺いながら、お話を重ねながら、一緒に未来への一歩を探っていければ幸いです。まずは体験会へお越しください。

体験会は1組ずつでお受けしており、お子さまに用意したプログラムを組み立てていただきながら、スクールの説明もさせていただきます。

中村さん:プログラミングは、本当にできることが広がっていくので、楽しみにワクワクして、体験会に参加してもらえればと思います。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

Tech Kids School オンライン校の魅力とは?授業・カリキュラム・評判を徹底解説!担当者に聞いてみた

Tech Kids School (テックキッズスクール)オンライン校は、プログラミングの入門から本格的なゲーム開発まで、幅広いカリキュラムで体系的に学べるのが特徴。2013年の設立以...

2025.09.10|大橋礼

-

現役小学校教諭に聞く、プレゼンテーション教育が子どもに与える学習効果とは?育つのは「話す力」だけじゃない!

プレゼンテーション能力はこれからの時代に生きる子ども達が今から身に付けておくべき重要なスキルです。今回の記事では子どものうちから身に付けたいプレゼンテーション力についてまとめ、茨城県の...

2025.07.31|大橋礼

-

(取材)ベネッセ みらいキャンパス|個性豊かな講師と対話し、異年齢クラスで子どもの個性を伸ばす!

「みらいキャンパス」はオンライン×対話型レッスンで、さまざまな分野のプロフェッショナルや、深い経験値を持つ個性豊かな講師陣が大集合!子どもたちを枠にはめることなく、「こうなりたい・こう...

2025.05.30|大橋礼

-

東京個別指導学院が運営|「ベネッセサイエンス教室」STEMプログラミングコースとは

東京個別指導学院(略称:TKG)の運営するSTEM教育・プログラミングスクールは、質の高い教材とプロフェッショナルな講師が特長です。今回は小学校1年生〜4年生対象の「ベネッセサイエンス...

2025.05.26|夏野かおる

-

中学校でのプログラミング教育必修化を徹底解説—文部科学省・上野耕史さんインタビュー

2021年度からは、中学校でも新学習指導要領が「全面実施」となります。今回は文部科学省 上野耕史(うえの・こうし)さんにインタビュー。中学校でのプログラミング教育について詳しいお話を伺...

2025.06.24|夏野かおる