伊達市のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

伊達市はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

東北新幹線の福島駅から阿武隈急行・JRで30分前後圏のベッドタウンで、福島市北部に隣接する内陸都市です。首都圏へは福島駅経由で新幹線約1時間30分と広域アクセスが良好。果樹園が広がる里山景観と、保原・梁川などの市街地が共存し、落ち着いた住環境が特徴です。市は人口減少や中山間地域の活力維持に向け地域おこし協力隊を継続活用。農業体験や寺子屋型の学習・交流事業など、地域ぐるみの子ども・若者支援の土台づくりが進められています。

伊達市の家賃相場と地価動向

公的統計の最新横断で確認可能な市公式情報・統計公開は限定的で、本稿では数値の断定を避けます。福島都市圏の衛星市として賃料は県都・福島市よりやや抑えめの傾向、住宅地は中心部(保原・梁川)と主要駅周辺で相対的に需要が高く、郊外は緩やかな価格帯というエリア差が見られます(出典公開不足のため具体額の記載は控えます)。信頼できる相場確認は不動産ポータルの最新データ参照を推奨します。伊達市の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

県立中高一貫(安積、福島高附属中など)や私立中への広域受験が主流で、市内から福島市方面の進学先を志望するケースが一定数あります。地域では寺子屋型の学びや学校支援活動が行われ、基礎学力の底上げやキャリア教育の機会提供が図られています。駅周辺や幹線沿いに個別指導型の学習塾が点在し、通塾は車送迎を組み合わせる家庭が多い傾向です。教育委員会は学校・地域連携の学習機会の場づくりを後押ししており、保護者の「基礎定着+受験準備」を両立するニーズに合う環境整備が進んでいます。

伊達市のプログラミング教育の現状と取り組み

小中一貫の「月舘学園」は英語とICTを重視し、ALT常駐による低学年からの言語体験と併せて、タブレット活用等のICT学習を系統的に実施。市初の小中一貫校として9年間の連続性を活かしたカリキュラムで、「ふるさと学習」と統合した探究的な学びが特徴です。月舘学園は「小規模特認校」として市内他地区からの就学を受け入れ、小国小・柱沢小も同様に特認指定。自然環境を活かしつつ、少人数の良さを活かした情報活用能力育成やプログラミング的思考の土台づくりが行われています。

特別支援教育では福島県立だて支援学校が実践と研修を発信し、オンライン講演等で教職員の専門性向上を図るなど、ICTを含む指導の質向上の取組が継続しています。学年段階を通じた支援と評価の工夫が共有されている点も地域の強みです。

伊達市の子育て支援と教育環境の充実度

市は地域おこし協力隊を活用し、子ども・若者の体験機会や学びの場(寺子屋教室等)を地域協働で展開。中山間地域を含む多様な生活圏での子育て支援と担い手育成に取り組んでいます。市教育委員会は学校・地域・行政の連携を掲げ、研修、後援事業、情報発信を通じた教育活動の支援体制を整備。特別支援教育の実践共有や行事後援など、学校現場の取組を後押しする仕組みが機能しています。

まとめ:伊達市は教育と子育てに適したエリア?

小中一貫校や小規模特認校の活用、ALT常駐による語学体験、ICT・プログラミング教育の強化など、「顔の見える学び」と情報活用スキル育成が両立した教育環境が整っています。福島都市圏に近く落ち着いた住環境と、地域協働の子育て支援が特徴。中学受験は広域選択の発想で福島市方面の学校・塾資源も活かしやすく、通学・送迎手段を組み合わせれば選択肢を取りやすいエリアです。

参考文献・出典

- 伊達市協働まちづくり課:https://smout.jp/plans/23712

- 月舘学園・特認校紹介:https://next-level.biz/enmusubi/datesi-iju/

- 県立だて支援学校お知らせ:https://date-sh.fcs.ed.jp/blog

- 伊達市教育委員会(後援ほか):https://date.schoolweb.ne.jp/0740001/weblog/130029553

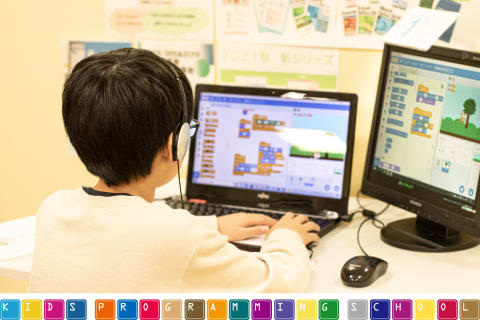

QUREO(キュレオ)プログラミング教室は、サイバーエージェントグループの株式会社CA Tech Kidsと、株式会社スプリックスが共同で運営する株式会社キュレオによって運営されています。サイバーエージェントの先進的なITスピリットと、2013年からプログラミング教室を運営するCA Tech Kidsのノウハウが生かされた教室で、「時代の波に乗りたい!」と考えるご家庭にはピッタリのスクールと言えるでしょう。初級コースのメインパートでは、オリジナル教材を使って420種類のゲーム制作に挑戦。教材はスクール名のとおり、独自に開発されたプログラミング教材「QUREO(キュレオ)」です。スマホゲームのような感覚でサクサク進められるのに、本格的な内容が学べるのが魅力。子どもにとっても「やらされている感」がないので、楽しくゲームをクリアしていくようなペースでどんどん学習を進めていけます。教材のデザイン性も高く、実際にスマホゲーム開発で使用されていたキャラクター素材などを多数収録。リッチなグラフィックに慣れている今の子どもでも、「安っぽい」「子どもっぽい」と思わず勉強に取り組めるでしょう。学習結果は通信簿のような形で確認できるので、保護者も安心ですね。