朝日町のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

朝日町はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

三重県朝日町は、三重郡に属する面積約6.8平方キロの小さな町で、四日市市・桑名市に隣接する生活圏の近さが特徴です。町内外の教育・文化資源へのアクセスが良く、四日市エリアの学習・環境教育活動とも連携が見られます(地域の環境教育団体が朝日町圃場で学習・体験プログラムに協力)。交通面はJR関西本線と近鉄名古屋線の沿線に位置し、名古屋方面・四日市方面へ通勤通学しやすい立地です(周辺の学校・地域連携の記録から広域通学圏が形成)。近隣の四日市市では学校空調整備や学びの一体化事業が進むなど、都市圏の教育インフラ整備の恩恵を受けやすい環境です。

朝日町の家賃相場と地価動向

公的統計の最新公表値に基づく朝日町単独の家賃相場・地価の一次情報は本稿作成時点で確認できませんでした。実際の居住費検討は、不動産ポータルの町名検索・国土交通省地価公示/都道府県地価調査の最新データでご確認ください(本稿は推測記載を避けます)。朝日町の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

朝日町は通塾・進学先の選択肢を、四日市市・桑名市・名古屋方面まで広げやすい立地です。近隣四日市市では中学校区で小中・保幼との「学びの一体化」研修が行われ、学校改善や学習環境整備(普通教室のエアコン完備、特別教室の整備計画)が進むなど、地域全体で教育環境の底上げが図られています。私立中学への広域受験は、鉄道アクセスを活かし三重県内(津・四日市)や愛知県(名古屋市内)の学校を視野に入れるご家庭が多い傾向です。塾は町内規模が小さいため、四日市・桑名の駅周辺に展開する集団塾・個別指導・模試会場を利用しやすい地理的優位があります(地域連携の通学圏からの推定。具体校選定は各塾公式情報を要確認)。

朝日町のプログラミング教育の現状と取り組み

2020年度からの全国必修化により、小中の「プログラミング教育」はカリキュラム横断で実施されています。近隣エリアでは環境・理科分野の体験学習やSTEAM的活動が活発で、朝日町内圃場での実地学習協力など、探究学習につながる地域資源が活用されています。こうした地域連携は、センサー活用やデータ記録など情報活用能力を伸ばす授業設計と親和性があります。県域では「森林教育」「木育」「環境・資源循環」など自然科学分野の教材・プログラム整備が進み、学校現場や地域団体が活用可能です(みえ森林教育プログラムの作成等)。自然・環境分野を入り口にプログラミング的思考(観察→記録→分析→表現)を育む取り組みが拡がっています。

高等教育では三重大学生物資源学部が「山から海まで」を対象に研究教育を展開し、エネルギー・植物工場など理工農融合領域の情報活用教育・研究基盤が近隣に存在します。地域の出前講座・共同研究・イベントは、児童生徒の理系志向や探究活動に刺激となります。

朝日町の子育て支援と教育環境の充実度

子育て支援は町と近隣市町の資源を組み合わせやすいのが強みです。四日市エリアでは学校施設環境の改善(空調整備等)が進み、暑熱時でも学習環境を維持できる取り組みが確認できます。地域団体とも連携した環境学習・体験講座の機会があり、放課後や長期休業中の学びの場が確保されています。自然体験・木育・環境教育の県域プログラムが整備され、フィールドワークやワークショップ型学習の選択肢が多い点は、幼児期〜小中の「探究」や「キャリア観育成」に有利です。保育所・こども園・相談窓口等の最新の定員・待機児童・助成制度の数値は、町公式サイト・こども家庭関連ページの最新版をご確認ください(本稿は未確認情報の記載を控えます)。

まとめ:朝日町は教育と子育てに適したエリア?

広域通学・通塾のしやすさ、環境・理科系の体験資源の近さ、近隣都市の教育インフラ整備の波及という3点で、朝日町は「落ち着いた住環境×学習機会の確保」を両立しやすいエリアです。プログラミング教育は、地域の環境・森林・農業と結びつけた探究学習との相性が良く、実体験とデータ活用を往復する学びを組みやすいのが強みです。一方、家賃相場・地価、待機児童や個別の助成金額などは年度で変動するため、進学・転居前に町公式・県公式データの最新値を確認すると安心です(未確認数値の断定記載は避けました)。

参考文献・出典

- 四日市市立西朝明中「学びの一体化」:http://www.yokkaichi.ed.jp/~nishiasa/cms2/htdocs/index.php?page_id=0&pcviewer_flag=1

- 四日市エネルギー環境教育研究会:https://www.yokkaichi-ene.com

- 三重の林業・森林教育プログラム:http://www.ztv.ne.jp/evdva4b3/infomation.html

- 三重大 生物資源学部(地域の理系基盤):https://www.bio.mie-u.ac.jp/2025/

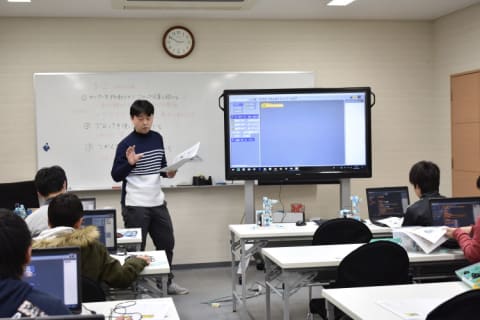

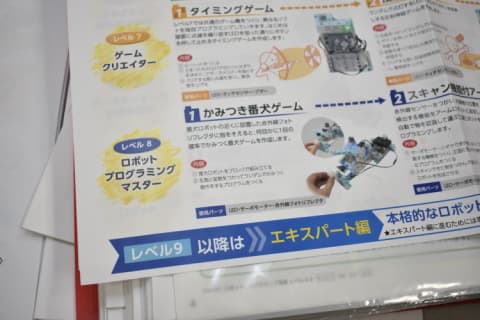

ロジカ式は「遊ぶだけじゃ、つまらない」を合言葉に、プログラミング学習を通じて社会人基礎力を育むプログラミングスクールです。 単なるプログラマー育成ではなく、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」という3つの柱を中心に、論理的思考力や表現力、コミュニケーション力を総合的に伸ばしていきます。 教材は自社開発のオリジナルアニメやドリルに加え、LINEや富士通FMVと提携した無料教材も用意。未就学児から高校生まで一貫した13年分のカリキュラムが整備されており、学年やスキルに応じてステップアップできます。 料金面でも、入会金3,000円・授業料60分あたり1,800円とリーズナブル。年間で比較しても他スクールより大幅に低コストで学べるのが大きな魅力です。 さらに「全国選抜小学生プログラミング大会」や独自の認定制度など、チャレンジの場も多数。 プログラミングだけでなく、人前での発表や課題解決に取り組む経験が、将来の進学や社会で役立つ力につながります。