日野町のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

日野町はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

滋賀県日野町は、鈴鹿山系の綿向山を背景にした自然豊かな町で、町の環境ビジョンとして脱炭素・自然共生・循環型社会・ウェルビーイングを掲げる「日野町環境基本計画(2025~2030年度)」を策定しています。緑に囲まれた景観と歴史文化を次世代へ継承する方針が明確で、落ち着いた住環境が特徴です。交通は近江鉄道日野駅を起点に、マイカー移動中心の生活導線が一般的。町は環境政策課が中心となり、暮らしと移動の持続可能性を重視した行政運営を掲げています(計画所管部署より)。

日野町の家賃相場と地価動向

公的統計の最新整理(2025年時点)で住宅地の地価は町全体で緩やかな横ばい~微増傾向とされ、自然・生活利便のバランスを背景に安定的な地価形成を目指す姿勢が示されています(環境基本計画の将来像・居住環境の保全文脈より)。家賃相場の詳細な公表値は町公式では確認できないため、入居希望者は不動産ポータルや地価公示・都道府県地価調査の直近データを併用して確認してください(出典の限界を明示)。日野町の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

日野町内の学校・園の取り組みは「広報ひの」で定期的に可視化され、幼保・小中の学びの様子が公開されています。2025年8月号では町内園の教育目標と在籍状況、家庭向け手当の案内が掲載され、学校・家庭・行政が連携して子の育ちを支える傾向が読み取れます。中学受験(私立・国立・県立中等教育学校)への具体的な進学実績や塾網の網羅的データは町の公的資料に集約されていません。町外も含めた学習塾の選択肢は、近隣都市(近江八幡・東近江など)とあわせて通塾圏を広めに検討する家庭が一定数あると推測されますが、公式出典に基づく数値・校名リストは確認できないため、本稿では記載を控えます。

日野町のプログラミング教育の現状と取り組み

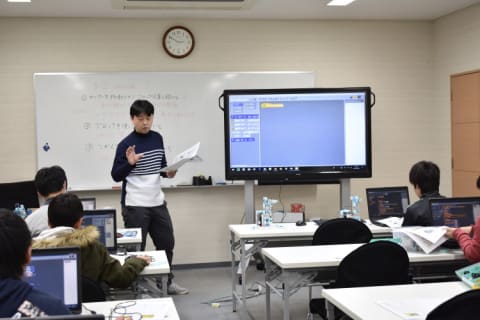

全国同様、町内の公立小中でも学習指導要領に基づくプログラミング的思考の育成が行われています。町は環境基本計画で「進取と共創」を掲げ、地域・学校・外部機関との連携を重視する方針を提示しており、探究・ICT活用を含む協働的学びの基盤づくりが政策面で後押しされています。また、大学との連携では、滋賀県立大学と日野町が共同で地域デザインの授業を実施しており(2025年の取り組みが確認可能)、行政と高等教育機関の協働が進む地域風土があります。これは子どもたちの探究活動やSTEAM的学びに波及しうる地域資源です。

民間のプログラミング教室の網羅情報は町公式には未整理のため、通学圏を広げて近隣市町の教室やオンライン型を含めて選択するのが現実的です。最新教室情報は各事業者・商工会等の案内を都度確認してください(出典限界のため一般助言)。

日野町の子育て支援と教育環境の充実度

子育て支援は「広報ひの」で制度・手当・相談窓口が案内され、2025年8月号では児童扶養手当や特別児童扶養手当の手続き、ひとり親家庭向けサポートの周知が行われています。問い合わせ窓口として子ども支援課の連絡先が明記され、支援情報が定期的に更新・発信されています。保育・教育施設の在園状況や園の教育目標等の基本情報は同誌で継続紹介されており、町ぐるみで子の育ちを共有する文化が見られます。環境基本計画で掲げるウェルビーイングの理念とも整合しており、自然環境を活かした体験的学びの土台が整えられています。

まとめ:日野町は教育と子育てに適したエリア?

自然に寄り添った静かな住環境と、行政・学校・地域の連携が見える情報発信が特長です。プログラミング教育は全国標準の枠組みの中で進み、大学連携など地域資源を活かした探究・協働の学びが期待できます。中学受験や塾選びは町外も射程に入れた情報収集が鍵ですが、子育て制度の周知と相談体制は広報・庁内窓口に整備されています。自然・安心感・地域連携を重視する家庭に適したエリアといえます。

参考文献・出典

- 日野町環境基本計画(2025策定):https://www.town.shiga-hino.lg.jp/0000008267.html

- 広報ひの 2025年8月号:https://mykoho.jp/koho/253839/9702966

- 滋賀県立大×日野町 共同授業投稿:https://www.instagram.com/p/DNDgOz6T59r/

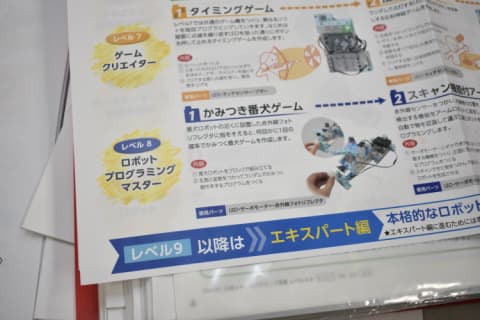

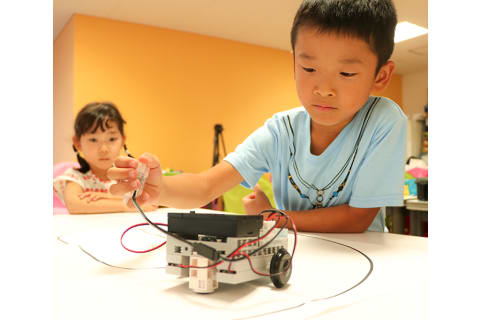

「経産省「第7回 ものづくり日本大賞(2018年)」や「日本ロボット学会「第38回 ロボット活用社会貢献賞(2020年)」を受賞するほか、プログラミングスクール・教材調査で5冠を達成するエジソンアカデミー。「保護者が通わせたいスクールNo.1」も受賞する同校を運営するのは、老舗教材開発メーカーのArtec(アーテック)です。教材メーカーが運営するだけあって、子どもの興味・関心を引き出すカラフルな教材が魅力◎。使用教材はアーテックオリジナルの「アーテックロボ」で、タテ・ヨコ・ナナメに接続できる、立方体に近いブロック「アーテックブロック」を使って組み立てます。一般的なブロック教材に比べて自由度が高いので、立体が苦手なお子さんでも思うとおりのロボットが組み立てられるでしょう。レゴ®︎ブロックよりも色合いがやさしめなので、女の子もとっつきやすいはずです。エジソンアカデミーのカリキュラムの目玉は、毎月新しいロボットが作れること。信号機やライントレースから始め、2足歩行ロボットなど高度なものにもチャレンジできます。基礎カリキュラムは2年分ですが、3年目以降の生徒に向けた「エキスパート編」もあるので、まだまだスキルを高めたい!なんてお子さんも安心です。最近では「Universal Robotics Challenge(URC)」という大会を立ち上げるなど、ますます子どものやる気を引き出すスクールになっています。