※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

※ 当サイトは、有料職業紹介(許可番号13-ユ-316281)の厚生労働大臣許可を受けたGMOメディア株式会社が運営しています。

エンジニア採用にお悩みの人事担当者の方へ。

本記事では、エンジニア採用に特化した採用媒体を徹底比較し、それぞれの特徴や料金体系、活用方法を詳しく解説します。

また、エンジニア採用が困難な理由から、失敗しない媒体選びのポイント、採用効果を最大化するコツまで、実践的なノウハウも網羅的にお伝えします。

本記事を読めば、自社に最適な採用媒体を選定し、優秀なエンジニアを効率的に採用するための具体的な戦略を身につける手助けになります。

エンジニア採用を始める前に知っておきたい基礎知識

なぜエンジニア採用は難しいのか

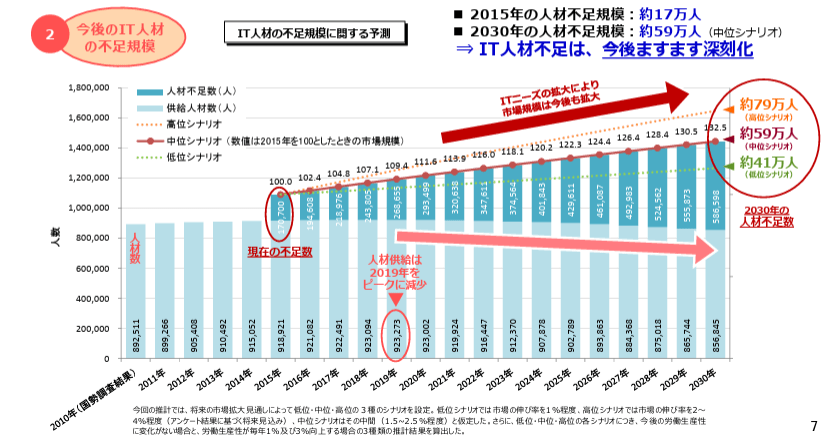

エンジニア採用が困難とされる理由は、需要と供給のバランスが大きく崩れている点にあります。経済産業省の調査によると、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、企業間での優秀なエンジニアの獲得競争は年々激化しています。

また、エンジニアは技術的な専門性が高く、求職者側も企業選びにおいて技術力向上の機会、開発環境、働き方の柔軟性などを重視する傾向があります。

上記の要因により、従来の採用手法では効果的にエンジニアの採用が困難になっています。

さらに、エンジニアの転職市場では転職潜在層の割合が高いのも特徴的です。

エンジニアの採用を支援するダイレクトリクルーティングサービスの「LAPRAS」の調査によると、転職意欲があるエンジニアの67.4は転職潜在層だという結果が出ています。

積極的に転職活動を行っていないものの、よい条件があれば転職を検討するエンジニアが多く、このような人材にアプローチするためには従来の求人掲載だけでは限界があります。

参考:経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」

参考:LAPRAS「採用者の8割が転職潜在層」

エンジニア採用媒体の主な種類と特徴

エンジニア採用に活用できる媒体は、大きく3つのカテゴリに分類されます。それぞれの特徴を理解し、自社の採用戦略に適した媒体を選択するのが重要です。

総合型求人媒体

総合型求人媒体は、エンジニア以外の職種も含めて幅広い求人を掲載している媒体です。上記媒体の特徴は、登録者数が多く幅広い層にアプローチできる点にあります。

特に、エンジニア経験が浅い方やキャリアチェンジを検討している方の登録が多い傾向にあるようです。

一方で、専門性の高いエンジニアの登録は相対的に少なく、競合他社との差別化が困難な場合があります。

エンジニア特化型求人媒体

エンジニア特化型求人媒体は、ITエンジニアの採用に特化したサービスです。エンジニア転職サイトの最大の特徴は、登録者の大部分がエンジニアである点です。

そのため、技術的な詳細を含む求人情報を効果的に伝えられ、エンジニアが求める情報を適切に提供できます。

また、媒体側もエンジニア採用のノウハウを蓄積しており、専門的なサポートを受けやすい傾向にあるのも特徴です。

ダイレクトリクルーティングサービス

ダイレクトリクルーティングサービスは、企業が直接候補者にアプローチできるサービスを指します。上記サービスの特徴は、転職潜在層を含む幅広いエンジニアにアプローチできる点にあります。

候補者のスキルや経験、希望条件などから絞り込んでスカウトメールを送信できるため、自社が求める人材への直接コンタクトが可能です。

ただし、効果的なスカウトメールの作成や候補者の選定にはノウハウが必要となります。

採用媒体の料金体系を理解する

採用媒体の料金体系は、主に成功報酬型と掲載課金型の2つに分類されます。それぞれの特徴を理解し、自社の採用予算や採用計画に適した料金体系を選択することが重要です。

| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット |

| 成功報酬型 | 採用が決まった時点で費用が発生 | 初期費用が抑えられる | 1人あたりの採用単価が高い |

| 掲載課金型 | 求人掲載時に費用が発生 | 採用人数が多いほど単価が下がる | 採用できなくても費用が発生 |

成功報酬型

成功報酬型は、実際に採用が決定した時点で費用が発生する料金体系です。一般的に、採用者の年収の20〜35%程度が相場となっています。

上記の料金体系の最大のメリットは、初期投資を抑えながら採用活動を開始できる点です。

採用が決まらなければ費用が発生しないため、採用予算の管理がしやすく、特に採用人数が少ない企業や採用活動を始めたばかりの企業に適しています。

一方で、1人あたりの採用単価は高くなる傾向があり、大量採用を行う場合には総額が高額になる可能性があります。

掲載課金型

掲載課金型は、求人を掲載する時点で費用が発生する料金体系です。月額固定費用や掲載期間に応じた費用設定が一般的です。

上記の料金体系のメリットは、複数名の採用を予定している場合に1人あたりの採用単価を抑えられる点です。

また、費用が事前に確定するため、採用予算の計画を立てやすい特徴があります。

ただし、採用が決まらなくても掲載費用は発生するので、求人内容の魅力度や媒体との適合性の慎重な検討が必要です。

エンジニア採用媒体のおすすめの選び方

エンジニア採用を成功させるためには、自社の採用ニーズに適した媒体の選択が重要です。

多数の採用媒体が存在する中で、最適な選択をするための5つのポイントをご紹介します。

ポイント1 採用したいエンジニアのスキルや経験で選ぶ

エンジニア採用媒体は、それぞれ登録している求職者の属性が異なります。新卒エンジニアを採用したいのか、経験豊富なシニアエンジニアを求めているのかによって、適切な媒体は変わります。

フロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニア、インフラエンジニア、データサイエンティストなど、専門分野によっても集まるエンジニアの傾向が異なります。

採用したいポジションの求職者が多く登録している媒体を選択すれば、効率的な採用活動が可能になります。

| エンジニア層 | 適した媒体の特徴 | 注意点 |

| 新卒・第二新卒 | 学習意欲の高い若手が集まる媒体 | 実務経験は少ない場合が多い |

| 中堅エンジニア | 転職意欲が高く実績のある層が多い媒体 | 給与や待遇面の要求水準が高い |

| シニアエンジニア | ハイクラス向けやスカウト型の媒体 | 転職活動に慎重な場合が多い |

ポイント2 採用手法で選ぶ(求人掲載かスカウトか)

エンジニア採用媒体の採用手法は、大きく求人掲載型とスカウト型に分類されます。自社の採用体制や採用戦略に応じて適切な手法を選択するのが重要です。

求人掲載型とは、求人情報を掲載して応募を待つ受動的なアプローチを指します。

一方、スカウト型は、企業が積極的に候補者にアプローチする能動的な手法です。

優秀なエンジニアほど転職市場に出てこない傾向があるため、スカウト型での採用が効果的な場面が多くあります。

求人掲載型のメリット・デメリット

求人掲載型は、転職意欲の高い求職者からの応募が期待できる一方で、競合他社との差別化が困難なケースが多々あります。特にエンジニア採用では、求人票の技術的な内容や開発環境の詳細な記載が重要になるでしょう。

スカウト型のメリット・デメリット

スカウト型は、転職潜在層へのアプローチが可能で、優秀な人材との接点を作りやすいのが特徴です。関連記事:スカウト型転職サイトおすすめ比較ランキング16選

ただし、効果的なスカウト文の作成や候補者の選定には時間とスキルが必要になります。

ポイント3 料金体系と自社の採用予算で選ぶ

採用媒体の料金体系は、成功報酬型と掲載課金型に大別されます。自社の採用予算と採用計画に応じて最適な料金体系を選択するのが重要です。

成功報酬型は、採用が決定した際にのみ費用が発生するため、採用予算の管理がしやすい特徴があります。

一方、掲載課金型は月額固定費用で利用でき、大量採用や継続的な採用活動に適しています。

エンジニア採用の場合、1名あたりの採用コストが100~200万円程度になるのが一般的です。

媒体選択時には、採用単価だけでなく、採用までの期間や採用の確実性も考慮して総合的に判断する必要があります。

ポイント4 媒体の登録者数やエンジニア比率で選ぶ

採用媒体の登録者数とエンジニアの比率は、採用成功の重要な指標です。総登録者数だけでなく、エンジニアの登録者数と活動状況を確認しましょう。

登録者数が多くても、実際に転職活動を行っているアクティブユーザーが少なければ効果は期待できません。

また、エンジニア特化型媒体の場合、登録者のスキルレベルや専門分野の分布も確認しておく必要があります。

媒体提供会社から、過去の採用実績や応募率、内定承諾率などのデータを取得し、自社の採用要件と照らし合わせた上での判断が重要です。

地域別の登録者数も、地方でのエンジニア採用を検討している場合には重要な判断材料になります。

ポイント5 企業のサポート体制で選ぶ

エンジニア採用は専門性が高く、採用担当者にも一定の技術的な知識が求められます。媒体提供会社のサポート体制が充実しているかどうかが採用成功の鍵を握るでしょう。

求人票の作成支援、スカウト文の添削、面接官向けの技術面接研修など、包括的なサポートを提供している媒体を選択すれば、採用活動の質を向上させられます。

特に初めてエンジニア採用に取り組む企業では、手厚いサポートが受けられる媒体の選択が重要です。

また、採用データの分析レポートや競合他社の動向情報を提供している媒体もあります。

上記の情報は、採用戦略の立案や求人内容の改善に活用できるため、継続的な採用活動においては価値のあるサービスです。

エンジニア採用におすすめの媒体を13選徹底比較

エンジニア採用に特化した媒体から総合型まで、それぞれの特徴と強みを詳しく解説します。

媒体選びの参考として、料金体系や対象者層、特徴的な機能を比較表でまとめました。

| 媒体名 | タイプ | 料金体系 | 特徴 | おすすめ企業 |

| Green | エンジニア特化型 | 成功報酬型・掲載課金型 | IT・Web業界特化、カジュアル面談機能 | スタートアップ・成長企業 |

| ビズリーチ | ダイレクトリクルーティング | 利用料金制 | ハイクラス人材、スカウト機能 | 大手企業・高年収求人 |

| doda | 総合型 | 成功報酬型・掲載課金型 | 求人数が豊富、転職フェア開催 | 幅広い企業規模 |

| Findy | エンジニア特化型 | 成功報酬型 | GitHub連携、スキル可視化 | 技術力重視の企業 |

| paiza | エンジニア特化型 | 掲載課金型 | プログラミングスキルチェック | 新卒・若手採用重視 |

採善策

採善策は、求人広告業界で10年以上の歴史を持つ株式会社bサーチが提供する、データ駆動型の採用代行(RPO)サービスです

エンジニア採用において最大の障壁となる「母集団形成」と「ミスマッチ」の解決に強みを持っており、Indeedの正規認定パートナーとしての高度な運用ノウハウを駆使した集客に定評があります。

単に求人媒体へ出稿するだけでなく、Webマーケティングの視点からターゲット層に最適化したオリジナル採用ページの作成や、開封率80%を超えるSMSを活用したスピード感のある応募者接触など、独自のデジタル戦略を展開してくれるとのこと。

また、現場の負担を軽減する実務サポートも魅力。

専用のメールアドレス作成から面接セッティング、採用KPIの管理までを自社の専任メンバーがワンストップで代行するため、エンジニア選考に不可欠な「カジュアル面談の迅速な設定」などがスムーズに実現します。

料金体系についても、低コストで質の高い母集団を形成することに注力できる設計です。

月1回以上の定例ミーティングでは、数値に基づいた改善策の提示が行われるため、自社内に採用ノウハウを蓄積しながら、離職率の低い最適なマッチングを目指せるでしょう。

i-Recruiting

i-Recruitingは、採用課題の抽出から内定後のフォロー、さらには入社前研修の実施まで、採用工程のすべてを網羅的にカバーできるフルスタック型の採用支援サービスです。

特にエンジニア採用におけるスカウト業務の負担を感じている企業にとって、候補者のソーシング(選定)から文面の作成、送信代行までを一任できる点は嬉しいポイント。

また、月々の稼働時間に基づいた「明朗会計」は、業務内容によって追加料金が発生する不安がなく、予算計画が立てやすい点が多くの企業から支持されています。

リピート率96%という高い実績が示す通り、単なる作業代行ではなく「採用パートナー」として深く入り込む姿勢も特徴です。

専属のディレクターが内定後のフォローや会社説明会の運営、採用結果の分析までを一元管理するため、一貫性のある採用ブランディングが可能になるでしょう。

さらに、オンライン面談や適性検査の実施代行など、リモート中心のエンジニア採用に適した柔軟なオペレーションも得意としています。

「返金保証制度」や「1ヶ月お試しプラン」が用意されている点も、サービスの質に対する自信の表れであり、RPOの導入が初めての企業でもリスクを抑えてプロのサポートを体感できます。

新卒・中途を問わず、長期的な視点で自社の採用力を根本から強化したい企業に適したサービスと言えるでしょう。

Green(グリーン)

GreenはIT・Web業界に特化した求人媒体として、エンジニア採用における圧倒的な実績と認知度を誇ります。登録者の約8割がエンジニア・デザイナーで構成されており、効率的なターゲティングが可能です。

カジュアル面談機能を標準搭載しており、求職者との気軽なコミュニケーションを促進します。

成功報酬型と掲載課金型の両方に対応しているため、採用予算や採用方針に応じて柔軟な利用が可能です。

スタートアップから上場企業まで幅広い企業が利用しており、特に成長段階の企業での導入実績が豊富です。

月額料金は比較的リーズナブルで、初回利用時は無料プランも提供されています。

ビズリーチ

ビズリーチはハイクラス人材に特化したダイレクトリクルーティングサービスとして、経験豊富なエンジニアの採用に強みを持ちます。登録者の平均年収が高く、技術リードやエンジニアリングマネージャーレベルの人材が多数登録しています。

スカウト機能が充実しており、企業から直接候補者にアプローチできるため、受動的な求職者にもリーチ可能です。

利用料金制を採用しており、月額費用を支払うことで一定数のスカウトメール送信やプラチナスカウトの利用ができます。

導入企業の多くが大手企業や上場企業で、年収800万円以上のポジションでの採用実績が豊富です。

採用決定時の追加費用は発生しないため、予算管理がしやすい特徴があります。

doda(デューダ)

dodaは総合型転職サイトとして圧倒的な求人数と登録者数を誇り、エンジニア職種でも豊富な候補者にリーチできます。転職フェアや企業説明会などのイベントも定期的に開催されており、候補者との接点を多様化できます。

成功報酬型と掲載課金型の両方に対応しており、企業の採用戦略に応じて選択可能です。

エージェント機能も併用できるため、自社で対応が困難な場合はプロのサポートを受けながら採用活動を進められます。

エンジニア以外の職種も同時に募集したい企業や、幅広い経験レベルの候補者にアプローチしたい企業に適しています。

地方企業での利用実績も多く、全国規模での採用活動をサポートします。

Findy(ファインディ)

FindyはGitHubとの連携機能により、エンジニアの技術力を客観的に評価できる独自のスコアリングシステムを提供しています。候補者のプログラミングスキルやコントリビューション履歴を可視化することで、技術力重視の採用を実現できます。

成功報酬型の料金体系を採用しており、採用決定まで費用が発生しないため、リスクを抑えた採用活動が可能です。

特にバックエンドエンジニアやインフラエンジニアの登録者が多く、技術力の高い候補者が集まっています。

スタートアップや技術力を重視するWeb系企業での導入が増えており、CTOや技術責任者からの評価が高い媒体です。

候補者の技術的な適性を事前に把握できるため、面接工数の削減にも貢献します。

paiza(パイザ)

paizaはプログラミングスキルチェックを通じた技術力ベースのマッチングが特徴的な媒体です。候補者は事前にコーディングテストを受験し、その結果に基づいてランク付けされるため、技術力を重視した採用が可能です。

新卒採用にも力を入れており、プログラミング初心者から上級者まで幅広いレベルの候補者が登録しています。

掲載課金型の料金体系で、月額固定費用で求人掲載とスカウト機能を利用できます。

ゲーム業界やWeb系企業での利用が多く、特に若手エンジニアの採用に強みを持ちます。

技術面接の前段階で候補者のスキルレベルを把握できるため、採用効率の向上が期待できます。

Forkwell(フォークウェル)

Forkwellはエンジニアのポートフォリオ作成機能に特化した媒体として、候補者の技術的な実績や作品を詳細に確認できます。GitHubやQiitaとの連携により、候補者の技術活動履歴を包括的に把握可能です。

スカウト機能中心のダイレクトリクルーティング型サービスで、企業から候補者へ直接アプローチできます。

技術ブログの執筆実績やOSS活動なども評価対象となるため、技術コミュニティで活発な候補者を発見しやすい特徴があります。

特にフロントエンドエンジニアやフルスタックエンジニアの登録が多く、Web系企業での採用実績が豊富です。

候補者のアウトプットから技術志向や価値観を読み取れるため、カルチャーマッチを重視する企業に適しています。

LAPRAS SCOUT(ラプラススカウト)

LAPRAS SCOUTはAIを活用した候補者発見と自動スコアリング機能により、効率的なタレントプールの構築を支援します。GitHub、Qiita、Speaker Deckなど複数のプラットフォームから情報を収集し、候補者の技術力を多角的に評価します。

ダイレクトリクルーティング専門のサービスとして、スカウトメールの送信数に応じた料金体系を採用しています。

候補者の技術レベルや活動状況に基づいたレコメンド機能により、自社にマッチする人材を効率的に発見できます。

機械学習エンジニアやデータサイエンティストなど、専門性の高いエンジニア採用でも実績があります。

技術的なアウトプットが豊富な候補者が多く登録しているため、即戦力採用を重視する企業に適しています。

Wantedly(ウォンテッドリー)

Wantedlyは企業文化や働き方を重視したマッチングを特徴とし、給与よりもやりがいや価値観の共有を重視する候補者が多く登録しています。カジュアル面談からスタートする採用プロセスが一般的で、ミスマッチを防ぎやすい仕組みです。

月額固定の掲載課金型で、複数のポジションを同時に募集できます。

企業のストーリーやビジョンを詳細に発信できるため、スタートアップや成長企業でのブランディング効果も期待できます。

特に20代から30代前半のエンジニアの登録が多く、キャリアチェンジを検討している候補者も豊富です。

エンジニア以外の職種も同じプラットフォームで募集できるため、クロスファンクショナルなチーム構築を目指す企業に適しています。

レバテック

レバテックはITエンジニア専門の転職エージェントサービスとして、専任のキャリアアドバイザーによる手厚いサポートが特徴です。フリーランス向けサービスも展開しており、正社員だけでなく多様な雇用形態でのマッチングが可能です。

成功報酬型の料金体系で、採用決定時のみ費用が発生します。

エージェントが候補者の技術スキルやキャリア志向を詳細にヒアリングしているため、マッチング精度の高さに定評があります。

大手企業からスタートアップまで幅広い企業での採用実績があり、特に即戦力エンジニアの採用に強みを持ちます。

面接調整や条件交渉もエージェントが代行するため、採用担当者の工数を大幅に削減できます。

Offers(オファーズ)

Offersは副業・業務委託に特化したマッチングプラットフォームとして、正社員採用の前段階での関係構築を支援します。短期プロジェクトから長期的な協業まで、柔軟な雇用形態でエンジニアとの接点を作れます。

プロジェクトベースの料金体系で、成果物に応じた支払いが可能です。

候補者の実際の働きぶりを確認してから正社員採用を検討できるため、採用リスクを大幅に軽減できます。

フルリモートでの業務委託案件が多く、地理的な制約を受けずに優秀なエンジニアと協業できます。

特にスタートアップや新規事業でのプロトタイプ開発、技術検証フェーズでの活用実績が豊富です。

Qiita Jobs(キータジョブズ)

Qiita Jobsは技術情報共有サービスQiitaのユーザーベースを活用したエンジニア採用プラットフォームです。候補者の技術記事投稿履歴や技術的な関心領域を事前に把握できるため、技術マッチングの精度が高い特徴があります。

スカウト機能とダイレクトメッセージ機能により、候補者との直接コミュニケーションが可能です。

Qiitaでの活動実績から候補者のアウトプット力や技術レベルを判断できるため、採用における判断材料が豊富です。

Web系エンジニアやモバイルアプリ開発者の登録が多く、特に技術的なアウトプットを重視する企業での採用に適しています。

候補者の技術記事から専門領域や学習意欲を読み取れるため、長期的な成長ポテンシャルも評価しやすい媒体です。

エンジニア採用媒体の効果を最大化させる4つのコツ

採用媒体を選定しただけでは、優秀なエンジニアの獲得はできません。

媒体の特性を理解し、戦略的にアプローチできれば、採用成功率を大幅に向上させられます。

エンジニアにとって魅力的な求人票を作成する

エンジニアが求人票を見る際に最も重視するのは、技術的な環境と成長機会です。単純に業務内容を羅列するのではなく、エンジニアの興味を引く要素を明確に記載できるかが重要です。

| 記載項目 | 具体的な記載例 | 効果 |

| 使用技術・開発環境 | React、Node.js、AWS、Docker、GitHub Actions | 技術的興味の喚起 |

| 開発手法 | アジャイル開発、コードレビュー制度、ペアプログラミング | 働き方の透明性向上 |

| 成長支援制度 | 技術書購入費支援、外部研修参加費補助、カンファレンス参加支援 | キャリア成長への期待感 |

| プロダクトの規模 | 月間ユーザー数100万人、処理するデータ量1TB/日 | 技術的チャレンジの魅力 |

候補者の心に響くスカウトメールを送る

ダイレクトリクルーティングサービスでスカウトメールを送る際は、個別性と具体性を重視したメッセージ作成が成功の鍵となります。効果的なスカウトメールの構成要素

スカウトメールに以下の要素を含めると、開封率と返信率を向上させられます。テンプレート的なメッセージではなく、候補者一人ひとりに合わせてカスタマイズしたメッセージを送ると、2~3倍の返信率向上が期待できます。

カジュアル面談を積極的に活用する

エンジニア採用において、カジュアル面談は候補者との信頼関係構築の重要な機会です。正式な選考プロセスに入る前の段階で、お互いの理解を深められます。

カジュアル面談で重視すべきポイント

| 重視項目 | 具体的なアプローチ | 期待される効果 |

| 技術的な話題 | 現在の開発環境や技術的課題について詳しく説明 | 技術への関心度測定 |

| チーム文化の紹介 | 実際のチームメンバーとの交流機会を提供 | 組織適合性の確認 |

| キャリアパスの相談 | 候補者の将来的な目標と自社での成長機会をマッチング | 長期的なエンゲージメント向上 |

| 質問への丁寧な回答 | 技術的な質問から働き方まで包括的に対応 | 透明性と信頼性の確保 |

カジュアル面談では選考要素を排除し、候補者がリラックスして本音を話せる環境を作ることが重要です。

選考プロセスと連絡のスピードを意識する

優秀なエンジニアは複数の企業から声をかけられる機会が多いため、選考スピードが採用成功率に直結します。候補者を待たせるのは、他社への流出リスクを高める事態になります。

推奨される選考スピード管理

また、選考の各段階で候補者に対して今後のプロセスと時期を明確に伝えられれば、候補者の不安を解消し、良好な関係を維持しやすくなります。

選考が長期化する場合は、定期的な状況報告を行い、候補者との接点を維持に努めるのが重要です。

さらに、面接官のスケジュール調整を迅速に行うために複数の候補日程を事前に用意しておくなど、組織全体で採用活動をサポートする体制を整備することが成功につながります。

採用媒体とあわせて検討したいエンジニア採用手法

採用媒体を活用した求人掲載やスカウト以外にも、エンジニア採用を成功させるための手法が存在します。

採用媒体と組み合わせれば、より効果的な採用活動を展開できます。

リファラル採用(社員紹介)

リファラル採用は、既存の社員から優秀な人材を紹介してもらう採用手法です。エンジニア業界では特に効果的とされており、多くの企業が積極的に取り入れています。

リファラル採用の最大の利点は、紹介者である社員が候補者のスキルや人柄を把握しておりミスマッチが起こりにくい点です。

また、社員の紹介という信頼関係があるため、候補者の入社意欲も高い傾向にあります。

| メリット | デメリット |

| 採用コストの削減 | 人脈に依存するため採用数に限界がある |

| 高い定着率 | 似たようなスキル・思考の人材が集まりやすい |

| 選考期間の短縮 | 制度設計や運用に工夫が必要 |

報酬は、金銭的なものだけでなく、有給休暇の付与や表彰制度なども効果的です。

SNS採用(XやLinkedInの活用)

SNSを活用した採用手法は、企業の魅力や技術力を発信しながら優秀な人材にアプローチする方法です。特にエンジニアは技術情報の収集や発信にSNSを活用する傾向が強いため、効果的な採用チャネルとなります。

X(旧Twitter)では、技術的な情報発信や開発チームの日常を投稿すると、企業の技術力や職場環境をアピールできます。

LinkedInは、ビジネス特化型SNSとしてより直接的な採用活動に活用可能です。

X(旧Twitter)での採用活動

技術ブログの更新情報、開発チームの取り組み、技術カンファレンスでの発表情報などを定期的に投稿します。ハッシュタグを効果的に使用し、エンジニアコミュニティとの接点をいかに増やせるかが重要です。

LinkedInでのダイレクトアプローチ

候補者のプロフィールを詳細に確認し、パーソナライズされたメッセージを送信します。企業ページの充実や社員のプロフィール更新も、企業の信頼性向上につながります。

技術ブログやオウンドメディアでの発信

技術ブログやオウンドメディアは、企業の技術力と採用情報を同時に発信できる強力なツールです。検索エンジンからの流入も期待でき、長期的な採用ブランディング効果があります。

技術的な課題解決事例、新技術の導入事例、開発プロセスの改善事例などを発信すると、技術力の高いエンジニアの興味を引けます。

また、開発メンバーの紹介記事や働き方に関する記事も、企業文化の理解促進に効果的です。

| コンテンツ種類 | 効果 | 更新頻度の目安 |

| 技術記事 | 技術力のアピール | 週1〜2回 |

| 開発事例 | 実務経験の具体化 | 月2〜3回 |

| メンバー紹介 | 職場環境の理解促進 | 月1〜2回 |

| 採用情報 | 直接的な応募促進 | 随時更新 |

コンテンツの質を保つため、社内の技術者が執筆に参加する体制を整えることが重要です。

外部ライターに依頼する場合も、技術的な監修は必須です。

エンジニア向けイベントの開催・協賛

技術カンファレンスや勉強会の開催・協賛は、エンジニアコミュニティとの関係構築と採用ブランディングを同時に実現する手法です。参加者との直接的な交流により、企業の魅力を効果的に伝えられます。

自社主催のイベントでは、企業の技術的な取り組みを詳しく紹介でき、参加者との深い関係構築が可能です。

外部イベントへの協賛では、より多くのエンジニアにリーチできます。

自社主催イベントの企画

技術的なテーマに特化したセミナーや、開発チームとの交流会を開催します。オンライン開催により、参加者の大幅な拡充も可能です。

イベント後のフォローアップで、興味を持った参加者との継続的なコミュニケーションを図ります。

外部イベントへの協賛・参加

業界の主要なカンファレンスへの協賛や、地域の勉強会への参加により、企業の認知度向上を図ります。ブース出展では、技術的なデモンストレーションや開発メンバーとの直接対話により、企業の魅力を効果的に伝えられます。

上記の手法は、採用媒体での活動と相互に補完し合い、総合的な採用力の向上につながります。

各手法の特性を理解し、自社の採用戦略に適したものを選択・組み合わせることが成功の鍵となるでしょう。

資料請求等でエンジニア採用媒体を比較してから決めよう

エンジニア採用を成功させるためには、自社の採用要件に最適な媒体選びが重要です。

総合型求人媒体、エンジニア特化型媒体、ダイレクトリクルーティングサービスそれぞれに特徴があり、採用したいエンジニアのスキルレベルや経験、予算に応じた使い分けが効果的です。

また、媒体選びだけでなく、魅力的な求人票の作成やスピーディーな選考プロセス、リファラル採用やSNS活用などの複合的なアプローチを組み合わせると、より確実にエンジニア人材を獲得できるでしょう。