(取材)ビデオグラファーからドローン業界に参入。ドローン空撮のスペシャリスト・上村哲平氏に聞く

ドローン空撮業界の第一線で活躍するスペシャリストたちは、どのような経歴や経験、考え方を持って撮影にあたっているのでしょうか。今回は、さまざまな映画やCMなどのドローン空撮に携わってきた株式会社ゆびさき 代表の上村哲平氏に、ドローン空撮に参入した経緯やこれまで関わった仕事の内容、空撮に必要とされるスキルなどについてお話を聞きました。

株式会社ゆびさき代表 上村哲平さん

「自分にもできる」直感でドローン空撮に参入

ーー現在のお仕事に至るまでのご経歴をお聞かせください。新卒でプログラマーとしてシステム会社で2年間働いた後、映画の仕事にどうしても関わりたくてフリーランスの助監督になりました。数年後にはカメラマンに転向し、ディレクションから撮影、編集、納品までを自分で一貫して行う、今でいう「ビデオグラファー」のような形で、おもに企業や大学のプロモーションビデオなどを撮影するようになりました。2013年からドローンを導入し、現在は映画やCMなどの空撮も行なっています。

ーー映像編集からドローン業界に進むことになったきっかけは。

ドローンで撮影された映像をインターネット上で見たときに、それまでにあったクレーンなどの特殊機材とはまた違う新しい映像に非常に引き込まれたためです。特に防振技術がすばらしくて、滑らかで迫力があって没入できるような画だと感じました。

私はもともとゲームが好きで戦争のゲームなどをやり込んでいるんですが、そのなかでヘリや戦車を操縦することがあります。そのため、最初にドローンを見て直感的に「自分にも操縦できるな」と思い、挑戦してみました。実際に初めてドローンを操縦した際に、8の字飛行や中心に機体を向けた状態で円を描くように飛ぶ「ノーズインサークル」などの飛行技術はすぐに習得できました。ゲームで似たような動きに慣れていたのが役に立ちましたね。

ちなみに、私と同じようにゲームが得意な人がドローンを始める場合、ドローンのモードは「3」にする*のがおすすめですよ。

産業用ドローン事業の展開で社会貢献へ

ーードローン業界への参入後は、具体的にどのようなプロジェクトに携わったのでしょうか。ドローン導入前は企業や大学のプロモーションビデオが中心でしたが、ドローンを導入した途端に、映画やCMなどの大きな現場に関わる機会が増えました。一度は諦めかけていた映画の現場に、ドローンのおかげで戻ってきたのです。

映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』では、ラストシーンのドローン撮影を担当しました。ドローン撮影が使われるのはちょっとしたインサートカットが多いのですが、30年という長いエヴァの歴史の締めくくりとなるカットを、しかも長尺で担当させていただき、まさに「空撮屋冥利に尽きる」といえるような仕事でしたね。

ほかにも、Netflixの『幽遊白書』や『アースクエイクバード』、国内映画の『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』など、さまざまな映画やドラマでドローン空撮を行いました。

ドローン撮影のプロジェクトは基本的に複数人で行うのですが、そのなかで私はおもにドローンのパイロットではなくカメラオペレーターとして関わっています。大きい現場では2オペといって、1人がパイロットとしてドローンを操縦し、もう1人がドローンのカメラを操作する方法が取られることが多く、カメラマンでもある私がカメラオペレーターを担当している形です。

2オペで撮影した映像のほうが綺麗で狙ったカットが撮れますし、安全面でのメリットもあります。ただ、2オペに慣れていないと、自分1人で飛ばして撮影する1オペの方が簡単なんですよね。パイロットとカメラオペレーターの意思統一が図れていないとうまく撮影が進まないので、撮影の目的や流れを事前にしっかりと打ち合わせることが大切です。

ーー消防職員に向けてのドローン講師業も務められたとのことですが、どのような内容だったのですか。

2018年からは講習業務も行うようになりました。国内ドローンメーカーがドローンを消防庁などに納品するにあたり、職員の方々にドローンの使い方や基本的な知識を教えています。これまでにほぼすべての都道府県を周り、300人ほどの消防職員にレクチャーしました。講師を務めるにあたって、インストラクターに相当する資格であるセキドのSUSC無人航空機操縦士1級と国家資格の「一等無人航空機操縦士」を取得しています。

講習を通して、消防職員の方々の取り組みを見て消防職員の不断の準備、心構え、国民を守る強い意志と使命感が伝わってきて、感動を覚えました。みなさんドローンを触るのは初めてのはずなのに、まるでベテランのようにドローンを取り扱えるんです。機材の取り扱いのスペシャリストなんだと感じましたね。日ごろから安全管理や危険予測を意識していて、消防機材を取り扱う訓練に励まれているからこそ、ドローンと消防の親和性が高かったのだと思います。

ーー2022年には法人化もされたそうですね。

映像業界に従事する方はフリーランスが多く、基本的にフリーランスに対して寛容な業界です。私自身も20年ほどフリーランスで活動していました。そのなかで法人化したのは、できれば大きな案件に携わっていきたいという思いがあったことが理由の一つです。

2024年5月には社名を「batfactory株式会社」から「株式会社ゆびさき」に変更しました。今後は空撮だけでなく、測量や点検などに用いられるような産業用ドローンのサービスも意欲的に展開していきたいと考えています。

「ゆびさき」は、ドローンなどの操作を指先で行うことから取った思い入れのある言葉です。「美は細部に宿る」という言葉があるように、指先の細かいところまで突き詰めることで、自然と美しさが表現されると考えています。

ーー法人としての事業内容について、改めて教えてください。

映像には引き続き携わっていきますが、加えて今後は産業用ドローンに関わる事業も伸ばしていきたいと考えています。すでに空撮と講師以外の案件として、離島間の物資搬送や新型ドローンの船での離発着の実証実験、橋梁や堤防の点検の実証実験などにオペレーターとして関わらせていただいています。今、さまざまなドローンメーカーが新しいドローンを作ろうとしているので、その開発の一助になりたいですね。

そう考えるようになったのは、先ほどもお話したように消防職員の方への講習で感銘を受けたことが大きなきっかけです。彼らは人命救助のために日夜働いており、そのような方々にドローンを教えた経験は、私も社会の役に立てたという実感とやりがいを感じる出来事でした。

近年ドローン活用の幅が広がるなかで、空撮以外にも使える「働くドローン」が増えています。人間のリスクを肩代わりしたり、人間が行けない場所に行ったりする役割が求められており、そんなドローンの開発や運用のお手伝いを通して、少しでも社会の役に立てればうれしいです。

基本的な映像撮影のスキル・知識を身に付けよう

ーードローン空撮の仕事において、最も重要なスキルや能力は何ですか。私が面識のあるドローンパイロットほぼ全員に共通していることとして、操縦・操作にこだわりを持つ人が多い印象です。例えばバイクや車、ラジコンを趣味にしている方など、あくまで「好き」の延長線上にドローンがあったというパターンが多いのではないでしょうか。

一方で、空撮には高い操縦技術が求められると考える人もいるかもしれませんが、実はそうではありません。空撮においての目的は操作ではなく、あくまで撮影だからです。映像や撮影に関する全体的な知識がなければ話になりません。

私はカメラマンとしての業務もしてますし、学生時代からよく映画を観ていて、1か月に30本ほど劇場に足を運んだこともあります。いまでもNetflixなどで年間100本くらいの作品を観ています。多くの作品を観る経験は、撮影のアングルや移動ショットのあり方、撮影のセオリーなどを自分の中で体系立てることにつながりました。

撮影現場では基本的に監督や撮影監督の指示に従います。ですが、言われていないことに関してはニュアンスを出すようにしています。例えば、『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』の撮影では、ラストシーンで地上の演者さんを真下に映しながら上昇していくというカットを撮ったのですが、その際に監督の指示にはないロール(回転)を私の裁量で加えています。

「このようなニュアンスなら問題ない」「こうすればより良くなる」など、自分の経験や感性で考えられる力が必要です。ドローンを飛ばせればよいというわけではなく、あくまで撮影がメインスキルという位置づけを意識していれば、自然と空撮のスキルも上達するのではないでしょうか。

初心者の方は、まずは一眼レフや小さいムービーカメラなどで撮影し、基本的なカメラの知識を得てほしいですね。詳しくなってくると、自分なりに設定やレンズの好みなどもわかってきます。また、映画やCMをたくさん観てください。ただ観るのではなく、「このような心理状態でなぜこのような撮り方なのか」「人を追いかけているのか、それとも逃げているのか」「安心したシーンなのか、差し迫ったシーンなのか」など、それぞれシーンの撮影の意図を考えて勉強すると良いと思います。複合的に映画を観られるようになれば、楽しみも増えますよ。

ーードローン業界で活動をする中で、困難だったことはありますか。

ドローンを空撮の仕事で使っている以上は、どうしても「墜落」というミスがつきまといます。詳細はお話しできませんが私にも経験があり、かなり挫折感を味わいました。無事故はすばらしいことですが、仕事でドローンを扱う以上、ずっと無事故でいるのは難しいことです。要因はさまざまで、操作ミスや安全管理不足、機体トラブルなどが考えられます。いずれにせよ業務遂行が困難になり、たくさんの関係者に迷惑をかけてしまう大きな失敗です。

落ち込みはしますが、より安全に、より臆病に、経験値として今後の対策や準備をブラッシュアップにつなげることが大切です。失敗まではいかないヒヤリハットについても、その都度しっかりと対処を繰り返すことが重要だと思っています。

私は撮影でほぼ全ての都道府県に行っていますが、撮影の前日にお酒を飲むことはありません。失敗する可能性もあるのに、浮かれた様子を人に見せるわけにはいかないからです。そのくらい緊張感を持って撮影に臨んでいます。

ーードローン空撮業界に入りたいと考えている方々へ、業界への参入やキャリア形成についてのアドバイスをいただけますか。

私がここでお話したような実績は、私1人の力で実現したものではありません。依頼してくれる人や、協力し合う仲間がいて、ようやくお受けできた案件ばかりです。この場を借りて、仕事に誘ってくださった方には感謝を伝えたいですね。

完全に新規で仕事の依頼が来ることは、年単位でも数えるほどしかありません。基本的には知り合いやその知り合いなど、横のつながりで仕事を頂いています。また、現状国内で空撮のお仕事だけで生活できる方はごくわずかな数人程度です。私も空撮以外に地上の撮影や講習もしていますし、十分なスキルや機材があっても空撮を仕事として成立させるのは困難です。

そのうえで空撮業界に参入するパターンとしては、3つ考えられます。1つは、SNSなどで自分の作品をアピールする方法。決して無駄にはならず、実績として「こういうことができますよ」と見せることができれば仕事に直結しやすいといえます。

もし仕事が成立したのなら、丁寧に仕事をすることで、またその方やその知り合いの方からお仕事を頂けるチャンスです。発注者からみて1番手、2番手のポジションに認識されることを目指して営業努力を重ね、少しずつ仕事を増やしていくと良いでしょう。

2つめは、空撮をしている会社に雇用される方法。私個人としては最もおすすめの方法です。基本的なことを会社から教えてもらえたり、入る会社の実績や方向性を選べたり、撮影料金の相場などを学べたりと、なにかと安心できるのではないでしょうか。

3つめは、ドローン空撮をしていない地上撮影の会社に雇用される方法。ちょっとした空撮のカットがほしいときに「自分ができますよ」と撮影するチャンスはきっと訪れると思います。もしくは、ドローン空撮ができる人材が加わることで、空撮の仕事を扱うようになるかもしれません。最初はアシスタントや地上撮影をすることになりますが、カメラマンとしての基礎知識を学んだ経験は、いずれ空撮にも活きるはずです。

子どもや孫に自慢できるような仕事がしたい

ーー今後の活動展開や目標など、未来への展望をお聞かせください。これまでは裏方として、必要以上に表には出ないように撮影してきました。20年以上フリーランスとして活動してきて、法人化したのはごく最近の話です。今後は積極的に名前や顔を売っていきたいので、まずはみなさんに自分を知っていただき、多くの方とお話させてもらうところから始めたいですね。大きな目標とはいえないかもしれませんが、頂いた仕事の品質にこだわってコツコツと取り組むことを大切にしていきます。

また、産業用ドローンの動向を注視しながら積極的に関わっていきたいです。ドローンが車やスマートフォンのように当たり前の社会になるには、まだ少し時間がかかると思います。しばらくはドローンを運用するスキルを持った人間が必要とされるはずなので、運用のスペシャリストとして活動していきたいです。

いつかテクノロジーが発展してドローンの敷居が下がり、ドローンのオペレーターがスペシャリストではなくなる時代が来るかもしれません。そんな将来でも、例えば「あのドローンの物資搬送ルートは僕が開拓したんだよ」と、子どもや孫に自慢できるような仕事がしたいですね。

RECOMMEND

この記事を読んだ方へおすすめ-

(取材)三井E&S×株式会社ゼンリンデータコム|ドローン自動飛行点検ルート生成アプリ「ドローンスナップ」誰でも簡単...

株式会社三井E&Sと株式会社ゼンリンデータコムは、ドローン自動飛行点検ルート生成アプリ「ドローンスナップ」を2024年4月にリリースしました。今回は三井E&S 吉田健治氏とゼンリンデー...

2024.08.26|徳川詩織

-

自律飛行サービスの比較4選。特徴や料金は?|コエテコドローンナビ

ドローンは、空撮や設備点検、工事現場での運搬、農業など、様々なシーンで活用されています。様々な業界でドローンの利活用を進める動きが見られますが、近年のAI技術の進歩もあり、ドローンの自...

2025.06.24|コエテコドローン byGMO 編集部

-

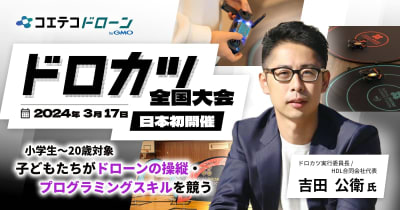

(取材)ドロカツ全国大会|ドローンプログラミングを通じて未来のイノベーターを照らす

子どもたちがドローンの操縦やプログラミングのスキルを競う「ドロカツ(ドローンプログラミングトーナメント)」全国大会が、2024年3月17日に日本で初めて開催されます。本大会はアメリカで...

2025.05.26|徳川詩織

-

(取材)中部電力パワーグリッド・センシンロボティクス|ドローンによる自動点検技術を共同開発。業務効率化・安全...

点検や農業などさまざまな場面での利活用が進むドローン。センシンロボティクスと中部電力パワーグリッドは、ドローンを使った送電設備自動点検技術の共同開発に取り組んでいます。今回は、実際に現...

2024.08.26|徳川詩織