【ドローンスクール運営ノウハウ|連載②】集客・信頼UP!成功の秘訣は“アフターフォロー”に!

-

ガイド

-

コエテコドローン責任者

柴垣 泰2001年GMOメディア株式会社に入社後、営業責任者を経てドローン関連の新規事業開発を担当。コエテコ・ドローンの事業責任者として全国100校以上のドローンスクールを取材し、業界動向を深く把握。国土交通省や有識者への取材を通じて、ドローン・ロボティクス分野の最新トレンドと事業者の情報に精通。E.R.T.S産業用無人航空機操縦技能認定を保有。幅広い人脈を活かしてドローン関連企業・自治体・教育機関をつなぐ橋渡し役を担い、業界の発展に努めている。

-

卒業後も充実したアフターフォローを行っているスクールでは、卒業生の活躍が新たな受講者を呼び込む好循環が生まれています。

連載第1回では、受講者目線に立った情報発信の重要性について解説しました。今回は、その先にある「アフターフォロー」と「コミュニティ運営」に焦点を当てて、継続的な関係性が生み出すスクール運営の成功法則をご紹介します。

「ドローンスクール運営ノウハウ」連載企画1回目のテーマは、「受講者が本当に選ぶスクールの特徴とは」。実は、スクール側が考える「強み」と、受講者が実際に重視するポイントには大きなズレがあることが多いのです。本記事では、受講者が本当に求めているポイントと、選ばれるスクールになるための具体的な改善方法を解説します。

2025/08/01

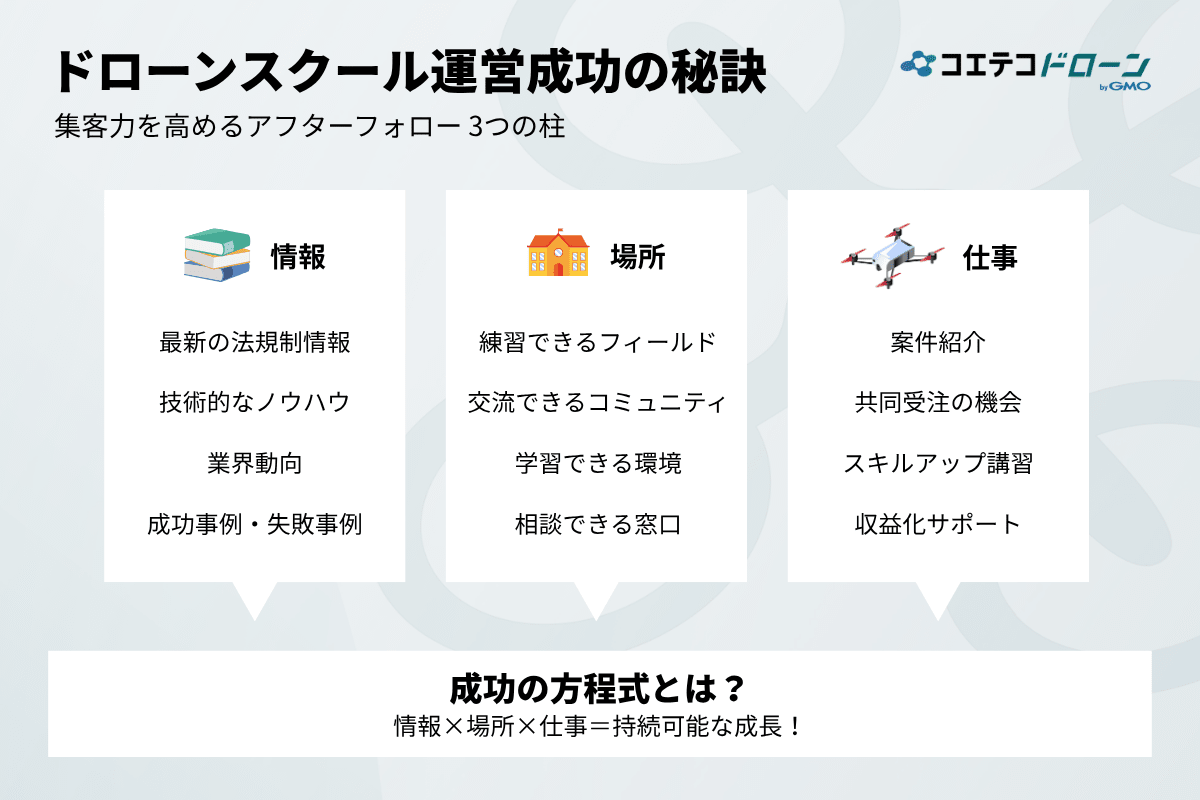

成功するドローンスクールのアフターフォロー3つの柱

ドローンスクール卒業生の満足度向上と口コミ促進には、3つの継続的サポートが重要です。

- 情報 - 最新法規制、技術ノウハウ、業界動向の共有

- 場所 - 練習場、コミュニティ、相談窓口の提供

- 仕事 - 案件紹介、共同受注、収益化サポート

この3つの柱により卒業生の継続的成長を支援し、自然な紹介・推薦を促進する仕組みを構築できます。単なる資格取得の場から「実務につなげる伴走者」へと発展することで、スクールの真の価値を発揮できるのです。

さらに本記事では、3つの柱をどうアフターフォローに落とし込んでいくか、実践のステップとして4つのアクションを事例もまじえてご紹介します。

詳しく説明する前に、まず「ドローンスクール運営でなぜアフターフォローが重要なのか」を解説しましょう。

なぜアフターフォローがドローンスクール運営で重要なのか?

ドローンスクール卒業生が直面する現実とは

資格を取得した卒業生の多くが、以下のような課題に直面しています。実践環境の不足

「資格は取ったけれど、どこで飛ばせばいいかわからない」「許可申請の手続きが複雑で、結局飛ばせていない」

こうした声は珍しくありません。

特に都市部では、ドローンを安全に飛行させられる場所を見つけること自体が困難です。

初回案件の高いハードル

ドローンの技術を学び、資格を得て、副業にしたり本業に活用したりすることを目的とした受講者は多くいます。しかし、空撮・測量・点検・農薬散布・防災支援といった実務案件は、初心者には技術的・心理的なハードルが高いものです。「失敗したらどうしよう」「本当にひとりでできるのか」という不安から、なかなか最初の案件に踏み出せない卒業生も多いのが現状です。

そもそも未経験者には仕事を発注できない=案件が見つからないという課題もあります。

法規制の継続的な変化

ドローンに関する法規制は毎年のようにアップデートされます。航空法の改正、飛行禁止区域の変更、新しい許可申請方法など、資格取得時の知識だけでは対応できない情報が次々と出てきます。これらをキャッチアップするための支援は、ドローンスクール卒業生からは「助かる」「わかりやすくてありがたい」といった声も多く聞かれます。地味なサポートではありますが、スクールの信頼性アップにも有効です。

ドローンスクールにとってのメリット

ドローンスクールがアフターフォローとして、こうした「卒業生の課題解決」をサポートすることで、スクール運営者にとって以下のようなメリットが期待できます。

口コミ向上と自然な集客

充実したアフターフォローを受けた卒業生は、自然とスクールの良さを周囲に話すようになります。「あのスクールは卒業後もサポートしてくれる」という評判は、広告費をかけなくても新たな受講者を呼び込む強力な武器となります。

→あなたのスクールも口コミを集めてみませんか?

継続課金と複数の収益源

一度限りの講習費だけでなく、継続的な講習、機体販売、保険手続き代行など、複数の収益源を確保できます。しっかりしたアフターフォロー体制が整っていれば、その仕組み自体を商品として提供し、月額やサブスクリプション形式で収入を得ることも可能です。コミュニティ運営は、単なるアフターフォローではなく、単発の取引から継続的な関係性へと発展させることで、経営の安定化が図れます。

プラットフォーム化による案件循環

卒業生同士のネットワークが発達すると、「今度の案件、手伝ってくれる人いませんか?」「この地域での空撮を依頼されたのですが」といった形で、案件の紹介や共同受注が自然に発生します。スクールがハブとなって案件が循環する仕組みを作り上げることができるのです。

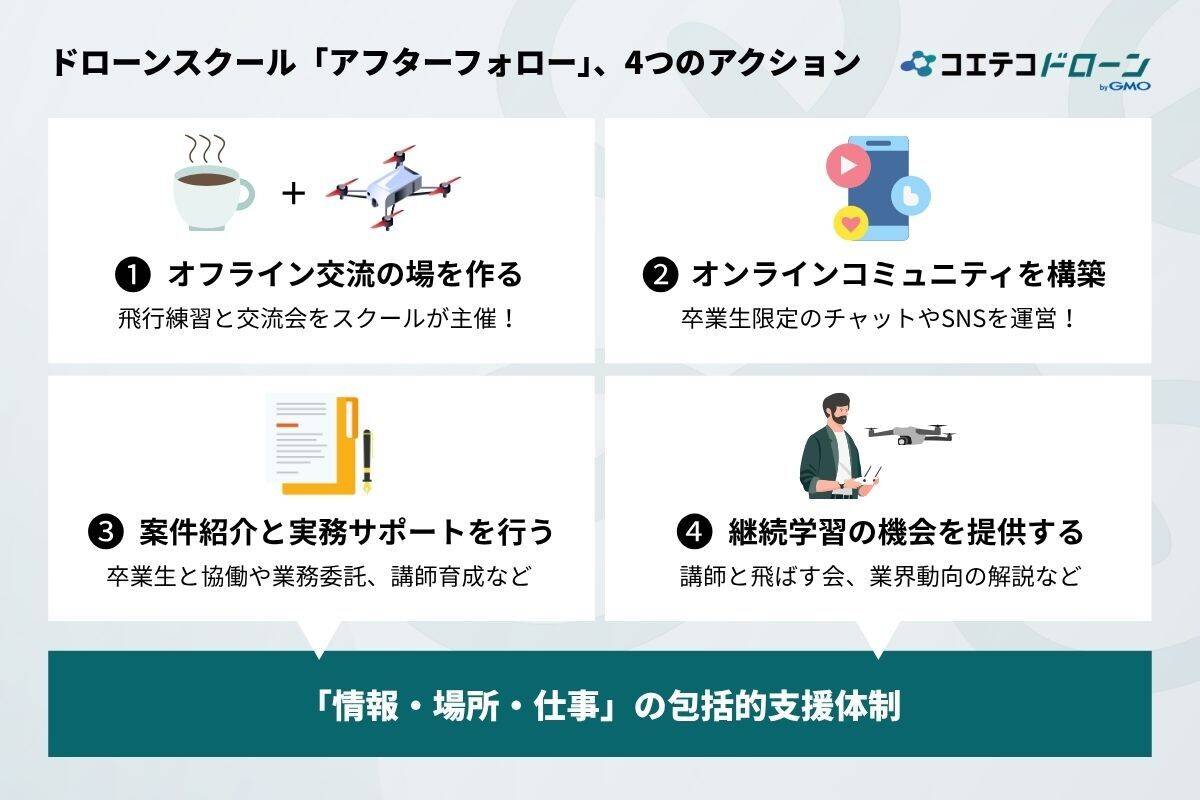

【事例紹介】アフターフォローを成功させる4つのアクション

冒頭でお伝えしたように、ドローンスクールのアフターフォローにおいては、「情報」「場所」「仕事」の3つの柱が重要です。ここからは、この3本柱を実現するために継続的なサポートとして行うべき、具体的な4つのアクションについて、事例を交えながら解説していきます。

【4つのアクション】

1. オフライン交流の場を作る

2. オンラインコミュニティを構築する

3. 案件紹介と実務サポートを行う

4. 継続学習の機会を提供する

この4つのアクションをバランスよく整えることで、「資格取得の場」から「継続的な成長を支援するパートナー」へと進化できます。それぞれの具体的な実践方法について、以下で詳しく解説していきます。

アクション1:オフライン交流の場をつくる

ドローンを通じたオフライン交流会の成功パターン

多くのスクールで採用されている成功パターンが、実技練習と懇親会を組み合わせたイベントです。具体例をひとつ出しておきましょう。このスタイルの利点は、「練習」という名目があることで参加のハードルが低く、自然な形で交流が生まれることです。利益を追求するのではなく、「つながりの濃度」を高めることに重点を置いています。

「新しい機体の体験飛行+ランチパーティー」「夜ドローン練習+交流会」の開催などもおすすめです。

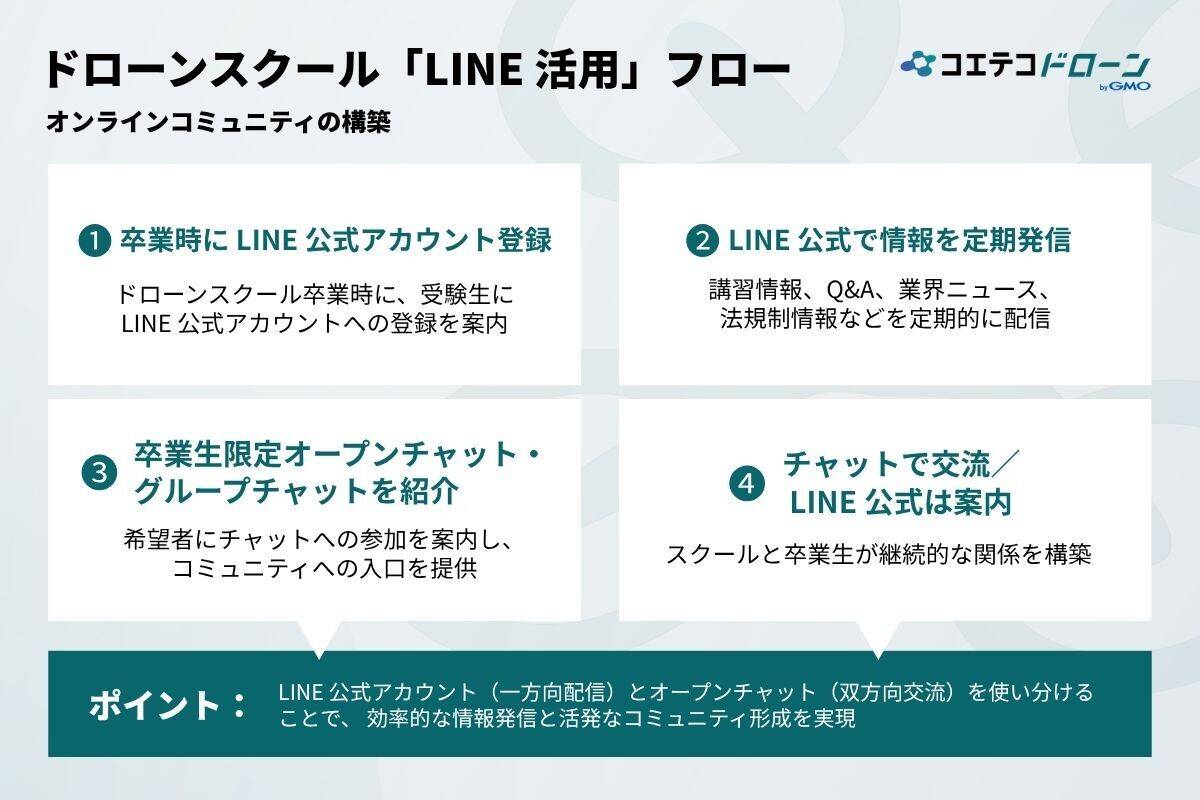

アクション2:ドローンスクール「オンラインコミュニティ設計のポイント」

私がこれまで見てきた中で、多くのスクールで成功している手法が「LINEを活用したオンラインコミュニティ」です。まずはLINE公式アカウントを作成し、ドローンスクールから発信を行います。

今回はアフターフォローにフォーカスしているので詳しくは触れませんが、スクールのLINE公式アカウントは、受講生の入口(集客の導線)としても活用することが可能です。

さらに、LINEのグループチャット(それほど人数が多くない時点ではグループチャットが扱いやすい印象がある)、またはLINEオープンチャット* を使用して、オンラインコミュニティを構築します。

LINEオープンチャット・グループチャットを活用した卒業生コミュニティ戦略

ドローンスクール卒業生のコミュニティ運営において、LINEオープンチャットやグループチャットは非常に効果的なツールです。

チャットによるコミュニティの主な活用方法

- 質問対応

→質問に講師が48時間以内に一次回答、気軽に相談できる環境を提供 - 案件シェア

→案件の募集情報や協働案件の依頼、ビジネスマッチング - 失敗談共有

→講師をはじめ誰でも「機体トラブル」「申請ミス」などを投稿&シェア、具体例から学べる

中でも「失敗談」は、コミュニティ内で意外にも人気が高いようです。

ドローン初心者にとっても、ある程度の経験値のあるパイロットにとっても、「自分だけじゃない」という安心感と、実践的な学びを同時に得られるところが良いのではないでしょうか。

ドローンスクールのコミュニティ構築による副次的効果

コミュニティ運営を続けていると、思わぬ副次的効果が現れます。講師候補の自然な発掘

定期的な交流を通じて、特に技術や知識に長けた卒業生が浮かび上がってきます。こうした卒業生は、将来的にアシスタント講師や特別講師として活躍してもらえる可能性があります。卒業生同士のコラボ創出

測量が得意な卒業生と空撮が得意な卒業生が出会い、共同で案件を受注するケースも珍しくありません。スクールが「出会いの場」を提供することで、卒業生の活動の幅が広がります。アクション3:仕事の紹介と受注・実践のサポート

ドローン受講生の中には「副業・本業として仕事にし、収入を得たい」と考える方も少なくありません。しかし、卒業直後は実務経験がなく、営業先もわからない状態です。この課題を解決するのが、スクール主導の案件紹介システムです。ポイント制マッチング

このスクールでは、案件紹介で得たポイントを機体購入時の割引や追加講習費用に充当できるシステムを導入していました。ポイントが貯まると「30%オフになるなら新しい機体を購入しようかな」「ポイントを使ってオプション講習を受けてみるか」と、卒業生が継続的にスクールのサービスを利用する動機となります。

これはマーケティングでいうクロスセル戦略の活用で、関連商品・サービスの購入を促すことで顧客単価向上につながります。

案件を通じてスクールとの関係性を深めた卒業生が、ポイント特典によってさらなる機体購入や講習受講を行う好循環が生まれ、スクールの売上アップと卒業生の実践スキル向上を同時に実現する仕組みとなっています。

ドローン講師同行の初回保証パック

初めての法人案件に挑戦する卒業生には、講師が半日同行する「初回保証パック」を提供しているスクールがあります。顧客は品質を担保でき、卒業生は安心して実務経験を積むことができます。

自社プロジェクトへの組み込み

繁忙期と閑散期の相互補完ドローンスクールの多くは、ドローン事業者として業務を請け負っています。そこで、自社が受注した案件に、スクールの卒業生を組み込み、実務経験を積む機会を提供します。

実際に次のような事例を見てきましたが、双方にメリットがあり、好評です。ドローンパイロットを正社員として雇用するほど通年の業務量がない企業にとっては、外部の業務委託先を探すのは技術力や人柄がわからず不安が伴います。

しかし自校の卒業生であれば、講師が受講中の技術レベルや人柄を把握しているため、安心して業務を依頼できるメリットがあります。

ベテランドローンパイロットについて現場経験をでき、卒業生にとってはまたとない機会になります。農薬散布は、時期によっては(おおむね冬が多い)ほとんど稼働していません。こうした閑散期に、たとえば自治体の防災ドローン訓練など受注します。

その際に、スクール卒業生にアシスタント講師として参加してもらい、講師としての実務経験を積んでもらいます。

卒業生に発注しながら次年度の講師候補も育てる"循環モデル"です。

特に、業界特化型コース(点検・農薬散布・測量・空撮など)があるスクールでは、事例3や事例4のような取り組みが有効です。

アクション4:継続学習機会の提供戦略がドローンスクールを救う!

常設フライトフィールドの開放

ドローンを飛ばす場所がない、というのは卒業生からよく聞かれることです。

都心部はもちろんですが、そうでなくても申請が面倒だったり、いざ飛ばそうとすると不安もあったりして、そのうち時間がたってしまいペーパードライバーならぬ「ペーパードローンパイロット」になりがちです。

資格取得後も継続的にスキルアップできる環境を提供することで、卒業生の「ペーパーライセンス化」を防ぐことができます。

講師とドローンを飛ばす機会を提供

講師とフィールドで自由に飛ばすだけでなく、「FPV」「点検」「農薬散布」など、異なるテーマで実際にドローンを飛ばせる機会を提供します。また、フィールドの飛行時間後に「最新のドローン業界動向」を講師が解説。コーヒーや軽食を用意し、ミニ交流会のような形で行っているところもあります。

発展しているドローンスクールの共通点

成功しているスクールには、以下のような共通点があります。

運営メンバー自身が現役オペレーター

受講生が知りたいのは「卒業後」のことであり、まだ知らない「ドローンの現場」についてです。「教えるだけ」ではなく、運営メンバー自身が現役で案件を受注している場合、リアルな現場の情報を卒業生に提供できます。

「この案件、実際にやってみたけれど、こんな点に注意が必要だった」という生の情報は、卒業生にとって非常に価値があります。

独自のKPI(目標を達成するために、どこまで進んでいるかを測るための指標)設定

ドローンスクールとして成長し続け、成功のステップを上っているところは、独自のKPI設定をしていると感じています。KPIを設定することで、「スクールの目標に向かって、今どれくらい進んでいるか」が具体的にわかります。改善点や成功のポイントも見つけやすくなり、効率よく運営できます。

多くのスクールを見てきましたが、特に発展しているところは、従来の「受講者数」や「合格率」だけでなく、以下のような指標をたてています。

-

卒業生の年商合計

卒業生がどれだけ稼げているかを追跡 -

コミュニティ月間アクティブ率

コミュニティでの活発度を測定

成果に直結するKPIを設定することで、教育の質を継続的に改善でき、人材育成の効果を高めることができます。少しわかりづらいので、具体例を出して説明します。

卒業生の年商合計

卒業生がドローン関連の仕事で年間どれだけ稼いでいるかを追跡します。- 学びが収入に結びついているかを測る

- 教育・就業支援の成果を可視化

- 伸びていなければ講座や支援の見直し材料に

例)卒業生10名が年100万円ずつ売上を出していれば、年商合計は1,000万円。翌年に3,000万円になれば、スクールの教育の実効性が伸びている証拠の目安になります。

コミュニティ月間アクティブ率

LINEやSlackなどのオンラインコミュニティで、どれだけの卒業生が継続的に参加・交流しているかを測定します。- 卒業後のつながりや学びの継続度を示す

- 活発なら学びの文化が根付いている証拠

- 低ければ運営や設計に課題あり

例)月100人中50人が発言・閲覧・質問すれば、アクティブ率50%。高いほど「関係が続くスクール」「口コミが生まれやすい場」と分析できます。

心理的安全性の高さ

失敗談やトラブル共有を歓迎する文化があることで、卒業生が気軽に相談できる環境が整っています。「完璧でないといけない」という雰囲気ではなく、「失敗しても大丈夫、みんなで解決しよう」という姿勢が、長期的な関係性構築につながります。アフターフォローが弱いドローンスクールの機会損失

卒業後のアフターフォローが弱いドローンスクールは、せっかくの「成功の機会」を逃している可能性が高いです。

広告費依存による消耗戦

アフターフォローが不十分なスクールは、常に新規受講者の獲得に頼らざるを得ません。Googleリスティング広告の高騰

「ドローンスクール」「ドローン資格」といったキーワードの広告単価は年々上昇しています。アフターフォローが弱いスクールは、口コミや紹介による集客が期待できないため、広告費の負担が重くのしかかります。価格競争の激化

差別化要素が少ないスクールは、最終的に価格競争に巻き込まれがちです。しかし、受講料を下げることで得られる顧客は、価格にしか価値を見出さない可能性が高く、長期的な関係性構築には向いていません。

法改正時の情報難民化

取り残された卒業生はドローンスクールを評価しない傾向がある

ドローン関連の法規制が変わった際、アフターフォローが不十分なスクールの卒業生は、重要な情報を受け取れずに「情報難民」となってしまいます。たとえば、2022年の航空法改正時には、多くの人が「いつから新しいルールになるの?」「既存の資格はどうなるの?」と混乱しました。

この時、継続的なフォローがあるスクールの卒業生は、迅速に正確な情報を得ることができました。

一方で卒業後は何の接点もないスクールの受講生は「あそこで技術は確かに学べたけど、サポートがない」と感じ、「◯◯スクールは頼りにならない、おすすめできない」といった評価につながってしまったのです。

SEO・比較サイトでの埋没

検索上位表示の困難

口コミや評判が少ないスクールは、検索エンジンでの上位表示が困難になります。Googleは「実際に利用した人の評価」を重視する傾向があるため、アフターフォローが充実しているスクールの方が、自然と検索順位が上がりやすくなります。比較サイトでの差別化不足

多くの比較サイトでは、料金、資格の種類、立地といった基本情報しか掲載されていません。アフターフォローが弱いスクールは、こうした基本情報だけでは他校との差別化が困難です。→体験会の予約システムもあり!Web集客ならコエテコドローン

まとめ:ドローンスクール集客が成功するアフターフォロー戦略

この記事では、成功しているドローンスクールが継続提供している3つの柱、そして具体的なアクションプランについて解説してきました。- 情報 - 最新法規制、技術ノウハウ、業界動向の共有

- 場所 - 練習場、コミュニティ、相談窓口の提供

- 仕事 - 案件紹介、共同受注、収益化サポート

ドローンスクール運営は、単なる教育サービスを超えて、卒業生の「人生の選択肢を広げる」重要な役割を担っています。資格取得で終わらない、継続的な価値提供こそが、選ばれ続けるスクールの条件なのです。

卒業生一人ひとりの成功が、スクールの成功につながる。そんな好循環を生み出すアフターフォロー戦略を、ぜひ実践してみてください。

業界No.1のコース情報・カリキュラム量を誇るコエテコドローンでは、掲載費無料でスクール掲載申し込み受付中! 資格取得、手続き、法律知識といった必要情報も分かり易く紹介。専門的な視点でのスクールのおすすめポイントも独自に提供。ドローンスクールの魅力をお客様に提供します。

https://coeteco.jp/drone-school/school_contacts >

RECOMMEND

この記事を読んだ方へおすすめ-

【ドローンスクール運営ノウハウ|連載④】ドローンスクール体験会の入会率改善戦略|実践的手法まとめ

ドローンスクール運営において、体験会・説明会は見込み客を実際の受講生に転換する最重要な機会です。しかし、多くのスクール運営者が「体験会参加者の入会率が上がらない」という課題を抱えていま...

2025.09.29|コエテコドローン byGMO 編集部

-

【ドローンスクール運営ノウハウ|連載③】ドローンスクールWebサイトの「もったいない」共通点と改善ヒント

ドローンスクールを取材していると、多くの運営者から『Webサイトからの問い合わせが伸びない』『せっかく作ったサイトが活用できていない』という悩みを聞きます。 実際に100を超えるスク...

2025.09.29|コエテコドローン byGMO 編集部

-

【ドローンスクール運営ノウハウ|連載①】ドローンスクールの強み、ズレていませんか?受講者が本当に選ぶスクールの特徴とは

「ドローンスクール運営ノウハウ」連載企画1回目のテーマは、「受講者が本当に選ぶスクールの特徴とは」。実は、スクール側が考える「強み」と、受講者が実際に重視するポイントには大きなズレがあ...

2025.08.01|コエテコドローン byGMO 編集部

-

【2026年対応】2025年総括とドローンスクール最新動向

2025年は、ドローンスクール業界にとって「転換点」と言える1年でした。 価格競争の激化、産業分野でのドローン活用拡大、企業ニーズの変化、そして制度面での大きな動き。これまでの延...

2025.12.24|コエテコドローン byGMO 編集部