競争から共創へ!「KSD CONNECT 2025」で始動するKDDIスマートドローンパートナーズ

2025年5月29日、大手町三井ホールで開催された「KSD CONNECT 2025」では、KDDI松田社長による全国1000ドローンポート構想の発表から、58社による協業体制の始動まで、業界の将来を見据えた発表が相次ぎました。

会場とオンラインで500名を超える方々がカンファレンスに参加。「業界の垣根を越え、知見を共有し、社会を支えるドローンの力を現実のものに」、“つなぐ(CONNECT)”をテーマに繰り広げられた熱い議論は、ドローンの社会実装が次のステージに入ったことを強く印象づけました。

「社会を支えるインフラ」としてのドローンへ

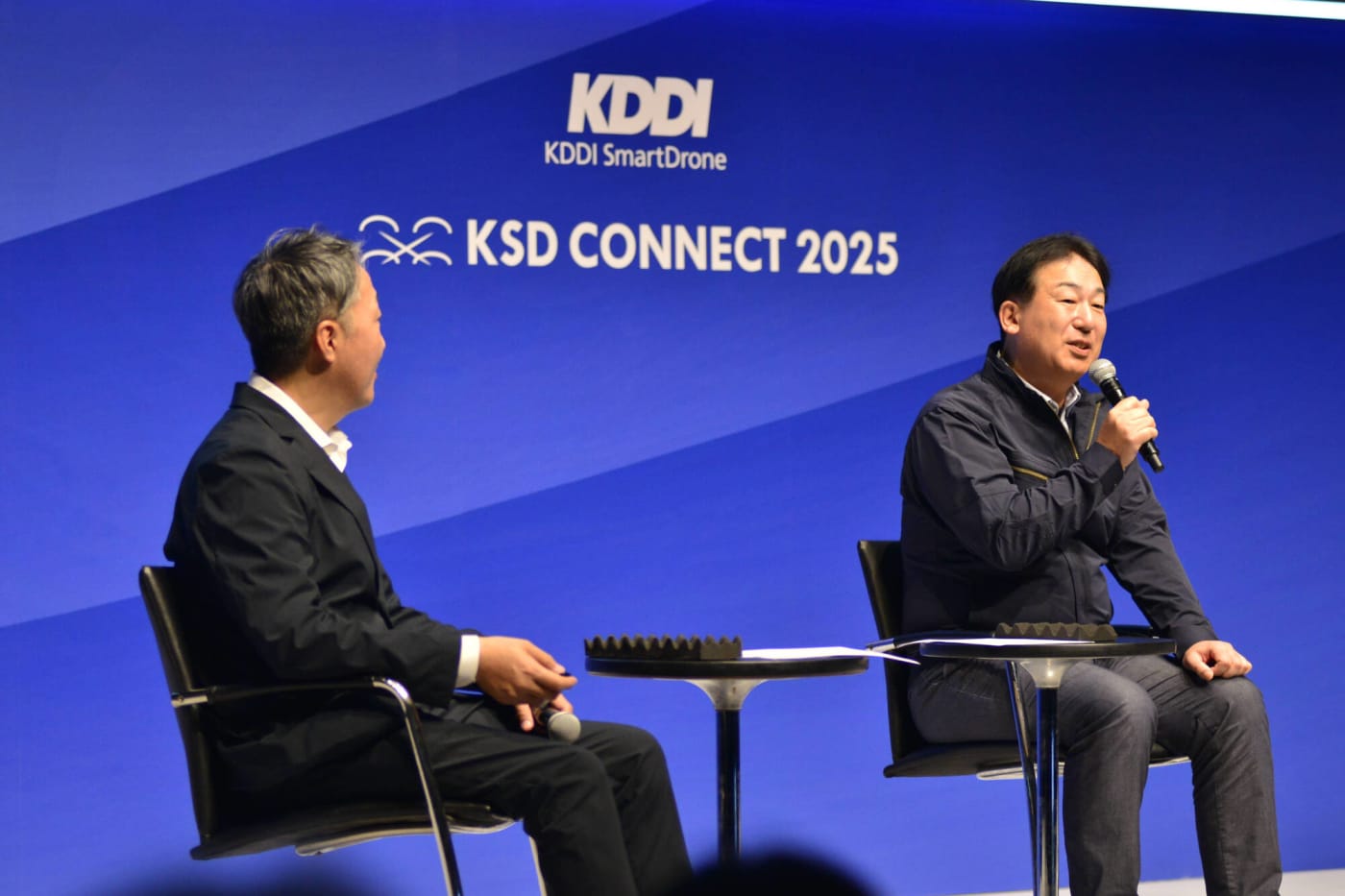

KDDI代表取締役社長CEO・松田浩路氏

大手町三井ホールに拍手が響く中、「KSD CONNECT 2025」が開幕。オープニングセッションに登壇したKDDI代表取締役社長CEO・松田浩路氏は、「老朽インフラ点検、災害時の即時把握、過疎地物流といった社会課題にドローンを実装し、日本が抱える問題を解決していく」と力強い決意を示しました。

その言葉に続き、全国約1000ヶ所のドローンポートを常設し、5G/衛星で遠隔集中運用することで10分以内に出動する体制構築をめざす構想についても語られました。

松田社長は、石川県との「地域防災コンビニ」協定による衛星通信とドローンの組み合わせで平時・有事を支援する地域連携の強化や、AIデータセンター+エッジ処理による膨大なデータの解析と予兆検知の提供についても言及。

Skydioとの提携で常設型機体を量産、「PoC(概念実証)止まりではない、持続可能なモデルの確立をめざしていく」と締めくくりました。

KDDIスマートドローン(KSD)の博野雅文社長

さらに、KDDIスマートドローン(KSD)の博野雅文社長からは、「KDDIスマートドローンパートナーズ」の始動が発表されました。

全国58の事業者との連携により、Skydio X10などの機体販売やソリューション提供で協力体制を構築し、高品質・迅速なサービス提供体制を実現していくとのことです。

会場には展示ブースも設けられていました。

KDDI SmartDroneブースの貴島氏によると、同社では「お客さまに対し、ドローンで取得したデータをどう活用すれば効果的か、そのための導入をどう進めるかといったご提案」を行っているとのこと。

また、「ドローンポートを使った遠隔システム」も手がけており、建設現場にポートを設置して遠隔操作でドローンを飛ばし、撮影した写真から土量データを計算することで、作業進捗を離れた場所からでも把握できるサービスも提案しているそうです。

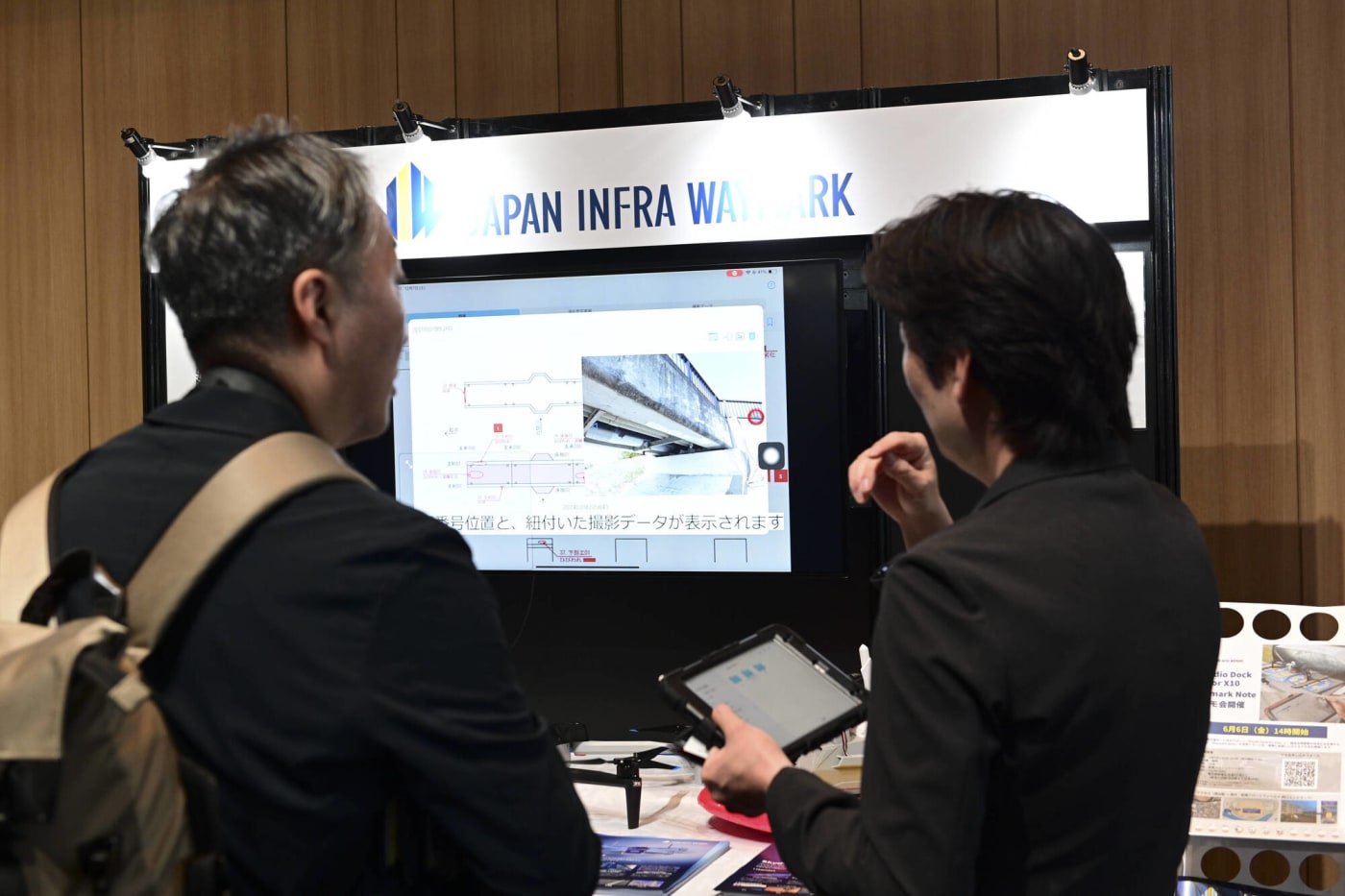

各展示ブースでは、最新技術や新機種、サービス内容や導入事例、さらには制度や補助金まで幅広い情報を得ることができ、来場者が立ち止まって担当者と熱心に意見交換する光景が数多く見られました。

競争から共創へ!パートナーズセッション

午後に行われた「パートナーズセッション」では、ドローン実装の最前線で活躍する事業者たちが集い、「共創による社会実装」をテーマに議論が交わされました。

登壇したのは、九電ドローンサービス株式会社の立石靖記氏、株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマークの保木紀人氏、バウンダリ行政書士法人の佐々木慎太郎氏、そしてKDDIスマートドローンの入柿雅一氏という、まさに現場と制度、両方の知見を持つメンバーたちです。

ファシリテーターは、コエテコ・ドローン事業責任者(GMOメディア)の柴垣が務めました。

現場で見えてきた課題と可能性

「現場でドローンを活用する中で見えてきた、業界の伸びしろと課題について教えてください」という柴垣の問いかけに、各社から実践に基づく貴重な声が上がりました。

立石氏は、各社がDXの一環としてドローンやAIの活用に取り組む中、九州電力も同様にDX推進を進めており、今年は「DX注目企業2025」に国内電力会社で唯一選定されたことに触れました。

「ドローンやロボットの活用においては、新機種や最新技術の実証を通じて大きな可能性を実感しています」と語る一方で、多様化する現場ニーズに対し、適切な機種選定の難しさを課題のひとつとして挙げました。

保木氏(ジャパン・インフラ・ウェイマーク)

続いて、保木氏(ジャパン・インフラ・ウェイマーク)は、「国交省も新技術としてドローンをさらに活用する方針で、今後も活用分野の拡大が予想されます。先週『Waymark Note』というアプリをリリースし、撮影記録の効率化に取り組んでいます」と説明。

「6年間で6000施設の点検を行ってきましたが、ドローン撮影の効率化は進んでいるものの、撮影後のデータ整理から最終報告書作成までのアナログ部分に課題があります」と現状を語りました。

佐々木氏(バウンダリ行政書士法人)は、「ドローンの制度整備が進んでいる一方で複雑化も進行している」と指摘。「何から始めていいかわからない」という事業者が多く、法的サポートの需要が確実に増えていることを明かしました。

入柿氏は「私も一等無人航空機操縦士を取得しましたが、それでも申請や手続きが大変だなと思います。こうしたドローンの制度整備や法的な部分はまだまだ難しいなという実感はあります」と答え、会場の多くの方々も同じような思いを抱いているのか、うなずく様子が見られました。

協業で生まれる新たな価値

実際の協業事例も紹介され、特に会場の関心を集めたのが、鉄道会社と連携した駅構内の安全確認自動化プロジェクトです。

九電ドローンサービスのオペレーターがSkydio X10で撮影した映像を、KSDのAIで解析して構内に残るお客様を自動検知するPoCの実施映像がスクリーンに映し出されると、終電後の駅構内で人の姿をドローンが正確に検出する様子が確認でき、「ドローンが"目"になる」可能性を強く印象づけました。

人手不足という社会課題を、互いの強みを活かした協働で解決していく具体例として、非常にわかりやすかったのではないでしょうか。

右:九電ドローン立石氏

立石氏が「ジャパン・インフラ・ウェイマークが開発された『Waymark Note』も試用させていただきましたが、気になる点をお伝えしたところ、翌日にはもう改善されていた。素晴らしいスピード感です」と語ると、保木氏も「我々が気づかない点をアドバイスいただけた」と、協働のメリットに触れました。

そのメリットについて「複数の企業が連携することで、自社だけでは実現できないスピード感や規模感が生まれる」と保木氏は語っています。

左:バウンダリ行政書士法人佐々木氏・右:KSD 入柿氏

KSDとバウンダリ行政書士法人では、コラボウェビナーを開催し、ドローン購入時の補助金活用や制度の最新情報、運用支援といった範囲まで発信しています。

「制度と現場をつなぐ対話の場として非常に良かったと思います」という佐々木氏の言葉に、入柿氏は「まさにそれがパートナーズセッションのテーマである共創であり、各社が持ち味を活かしていくことが今後さらに必要になっていくと思います」と応じ、会場の参加者も協業の実際の効果を実感している様子でした。

それでも残る“壁”と、乗り越える工夫

協業を進める中で見えてきた「壁」についても率直なやりとりが交わされました。

佐々木氏は、

「現場の担当者と経営層とで温度差があり、制度理解にも開きがある。そこを埋めるのが私たちの役割です」

「企業同士、立場を越えて協力し合う共創時代に進んでいる、私達は制度の壁をわかりやすく噛み砕き、現場と制度の間をつなぐ案内役としての役割を担っていきたいと思います」

と語りました。

立石氏は「協業先ごとに安全意識レベルが異なります。自社で30機種100機以上を運用していますが、今後は独自の安全講習も必要になると感じています」と話しました。

安全意識のレベル感が非常に高い電力会社からの「危機管理や安全の対策とノウハウの共有が今後必要になってくる」との提言は、とても重みがありました。

ドローンや付属する設備の高機能化とともにコストが上昇する点に立石氏は懸念を示しつつ、「業界の進展のために、さまざまなパートナーとの連携を強化したいと思います」とも述べています。

さらに保木氏は、「全国から案件が舞い込む中で、『明日来てほしい』という要望に対応しきれない」と課題を明かし、地域パートナーとの連携強化が不可欠だと訴えました。

保木氏は、ドローンのハード部分だけでなく、ソフト開発、AI活用、業務への理解、複合的な技術のノウハウを重ねていくことが、社会実装化に結びつくとしています。

「でも、これを1社で行うのは難しいわけで、だからこそ、KSD CONNECT 2025をきっかけに、それぞれどういう課題をもって、どういうソリューションを持っているかを情報交換をし、共有と発信をしていきたい」と、壁を乗り越える意欲を伝えました。

KDDIスマートドローンパートナーズ

最後に、入柿氏が発表したのが「KDDI スマートドローンパートナーズ」です。

「KDDIスマートドローンパートナーズは全国58社との協業体制を構築しました。第2期パートナーの募集も本日からスタートします。共に成長し、地域に寄り添ったドローン活用を広げていきましょう」

登壇していた各社代表者が「競争から共創の時代へ」という言葉に深くうなずく姿が印象的で、業界の新たな章の始まりを感じさせる瞬間でした。

ドローン業界の現場に立つフロンティアパーソンからのメッセージ

カンファレンス後には懇親会も開催されましたが、その前に今回のパートナーズセッションに登壇された方々を取材しました。緊張もほぐれた雰囲気の中で、皆さんの率直な思いが込められたリアルな言葉をお届けします。

日本中にインフラがあるのですから、各地域と協力していくことも重要だと考えています。

リリースした『Waymark Note』* のようなツールも活用しながら、ドローンの業界全体が協力し、得意分野を持ち寄って日本のインフラメンテナンス業界の効率化を進めていけるよう行動を起こしていきたいですね。

Waymark Noteについて説明をする保木氏と、コエテコ・ドローンの柴垣

行政書士のパートナー構築と並行して、行政との協力も重要です。補助金制度の活用促進や、現場の声を政策提言に反映させるなど、より利活用しやすい環境づくりに取り組んでいきます。

ドローンの産業活用に関わるさまざまな手続きや対応を通じて、“共創”をご支援していくつもりです。

ドローンの社会実装にはまだ時間がかかる段階で、競争だけでは限界があります。

お互いの強みを活かしながら、全国のドローン事業者に『こうやるとうまく回る』という協業モデルを示していきたい。

「KDDIスマートドローンパートナーズ」第2期の募集も始めているので、同じ目線に立つ方々にぜひ参加していただきたいですね。

共創で描く「ドローン社会実装の新たなステージへ」

「KSD CONNECT 2025」では、石川県副知事による能登半島地震での復興支援におけるドローン活用や、制度整備に関する国土交通省・JAL・三菱総研による議論、大林組など現場からの提言、地域創生・人材育成の取り組みなど、多面的な視点からドローンの社会実装が語られました。

キーノートセッションでは「ドローンが平時と有事を跨ぐ社会基盤として溶け込む時代」になりつつあることに触れていました。

各地にドローンポートを設置し、普段は監視・警備業務や建設現場の進捗管理といった日常業務に活用します。

常時設置を実現する自動充電ポート「Skydio Dock for X10」の注文受け付けも開始された

そして災害などの緊急事態が発生した際には、同じドローンとポートを使って被災状況の把握や行方不明者の捜索活動を行う。ひとつのシステムで平時の業務と有事の対応を両立させることで、ドローンを真の社会基盤として機能させていく——そんな将来像が示されました。

また、最終セッションのドローンショーでは、「空を情報空間として捉える」という新たな発想も提示され、参加者たちは未来を見据えたインスピレーションに触れていました。

一つひとつの取り組みがつながることで、ドローンは真の社会インフラとして機能していく。その“次のステージ”が、いま確実に始まりつつあると感じさせるイベントでした。

これまで日本のドローン産業は、スタートアップが市場の盛り上がりをけん引していました。そのような中にあって、近年モバイル通信大手企業の強みを生かして目覚ましい実績を挙げているのがKDDIスマートドローン株式会社です。 大手通信事業者だからこその役割やいま挑戦している事例について、同社代表取締役社長の博野雅文氏に伺いました。

2025/05/21

RECOMMEND

この記事を読んだ方へおすすめ-

【説明会レポート】KDDIスマートドローン 石川県での遠隔運航実証と全国1,000拠点展開を発表

KDDIスマートドローンは2025年10月16日(木)、AIドローンポートの全国展開に向けた説明会を開催しました。前日15日に石川県能登地域で実施した遠隔運航実証の結果を報告するととも...

2025.11.11|大橋礼

-

Japan Drone 2025 展示会レポート「社会実装が加速するドローンの現在地」

2025年6月4日~6日の3日間、幕張メッセで開催された「Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO 2025」には、前年を上回る23,049名が来場し、ドローン業界の活...

2025.07.08|大橋礼

-

(イベントレポート)Japan Drone 2023|空飛ぶクルマ『HEXA』の展示も。ドローン業界の最新テクノロ...

2023年6月26日〜28日の3日間に渡り、幕張メッセにて開催された日本最大級のドローン展示会「Japan Drone 2023」。 イベントには、ドローンに関する製品やサービスなど...

2024.04.01|大森ろまん

-

コエテコドローン高橋が体験!DJIドローン操縦体験会レポートin茨城

2024年12月7日(土)、茨城県水戸市でDJIドローンの操縦体験会が開催されました。 ドローンのレンタル・販売等を行うサービス「ドロサツ!!」が取り扱う機体を 30種類以上展示し...

2025.05.26|コエテコドローン byGMO 編集部

電力会社グループだからこその安全意識を活かし、同じような設備を持つ他のプラント関係者にも安心してドローンを使ってもらえるように、皆さんと共に力を合わせて取り組んでいきたいですね。