コエテコセミナー2022レポート|高校でスタートした「情報科」の現状は?子ども向けプログラミング教育市場は伸びていく?

1日目となる17日には、京都精華大教授の鹿野利春氏、株式会社船井総合研究所の犬塚義人氏、プログラミング総合研究所の飯坂正樹氏が登壇。「コエテコ」サービス責任者 沼田 直之がモデレーターを務め、「情報科」の必修や子ども向けプログラミング教室の現状についてお話いただきました。

(京都精華大鹿野利春教授)情報科の狙いと現状

まずはじめに登壇されたのは、京都精華大学教授の鹿野利春氏。「高校での新学習指導要領における情報科の狙いと現状」についてお話いただきました。鹿野教授は高校の教員、教育委員会を経て、文部科学省にて勤務。教科調査官と学習指導要領の情報科を担当されました。GIGAスクール構想でもかかわっています。

知識やスキルじゃ足りない時代

情報科の狙いを話すときに欠かせないのが「これからの時代に必要な力」です。これからの時代には、業務が自動化され、これまで人間がやっていた定型的な仕事はすべてロボットやAIが代替するようになります。人間は、機械が行う手順を書くなど、「人間にしかできない仕事」をやっていくことになります。そのためには、「知識」や「技能」だけではなく、知識や技能を使うための「思考力」「判断力」「表現力」、よりよい人生を送るための「学びに向かう力」「人間性」が求められます。一つの仕事に習熟することよりも、新しい仕事をつくりだしていく力が評価される時代なのです。

文部科学省もその流れの中で、すべての教科科目の改定に踏み切りました。そこで2015年、「社会と情報」「情報の科学」にわけられていたものが「情報科」に統合されました。「国民的素養として全員が情報を学ぶ」。これがこの4月から行われています。

プログラミング能力は、小学校から段階的に育成すると計画されています。小学校のプログラミングの体験、中学校の計測・制御、コンテンツに関するプログラミングを経て、高校では情報の科学的な理解と理解に裏打ちされた情報活用能力を進めていくことを目的としています。

もちろん、生徒だけでなく学校の先生に対しての研修用の教材も出しています。何をどのぐらいのレベルまでやるかについてはしっかりと示しているわけですね。

私たちの狙いは、プログラミングを日常のツールとして活用し、自分で自動化できるようになること。これは生産性の向上に非常に役立ちます。

具体的には、たとえばお弁当屋さんが今日のお弁当の中身をwebで発信し、注文まで受けられるようになる。ラーメン屋さんが過去のデータを分析し、明日に必要な仕込みの量を把握できるようになる。こうすれば食品ロスも経営ロスも少なくなりますよね。

このように、世の中のすべての人がWebを活用し、世の中を変えていくことができるような社会にしていきたいと思っています。いまある社会の常識や暮らしを変え、多様な個人がそれぞれの分野で活躍できるようにすることを目指しています。

大学入試にも「情報Ⅰ」が出題

大学入試にも、情報Ⅰ分野から出題されることが決まりました。国公立では情報Ⅰが入試対象となり、すでに配点も公表されています。私立では導入を表明している大学もある一方、国公立ほどには方向性が定まっていない状況です。問題に関しては、すでに大学入試センターのホームページでサンプルを見ることができます。プログラミング言語も大学入試センター独自のもので、勉強した言語によって有利・不利が発生しないよう、公平な形で行われています。

サンプルとしては、比例代表制の選挙の当選者をプログラミングで決めていく問題や、サッカーのショートパスとゴールの点数の関係が表されているグラフを見て、これを基に設問に答えていく問題が紹介されています。

こういった問題が解けるようになることは、高校の部活動でもデータ分析や分析結果に基づいたプレーが行われるようになることを示します。 単に情報Ⅰの内容を学習するだけではなく、ほかの教科科目の学び方や部活動の練習方法まで変わるのです。

小学校から基礎を積み上げているからこそ、高校で「情報Ⅰ」や「情報Ⅱ」が理解できるようになり、大学入試で自分の知識を試す。そして大学ではデータサイエンスや数理・AIとさらに力を伸ばしていく。このようにきっちりと歯車が繋がってるいるのです。

いま、情報Ⅰの学習については順調に進んでいると言っていいでしょう。ただし、通常学校には情報科目を教えられる先生が1~2人程度しかいません。そのため、「わからないことをすぐに先生に聞く」ことがしづらいのも事実です。Webを活用するなど、子どもたちが自分で学んでいけるような環境をつくっていくことが必要になりますね。

習い事としてのプログラミングにも期待を持っています。重要なのはもちろん楽しんでもらうことですが、英語やピアノのようにどんどんレベルが上がっていくことを喜びとする子どもたちも多いでしょう。

プログラミングが英語やピアノと違うのは、実際に物を作ったり、大学の学びにもつながっていったりするところですね。将来の就職につながっていくことも十分に考えられるので、習い事のポテンシャルとしては非常に将来性があるものと言えます。

(船井総合研究所)プログラミング教育市場の最新動向

次に、船井総合研究所保育教育福祉支援部マネージングディレクター、犬塚義人氏が登壇。「プログラミング教育市場の最新動向」についてお話いただきました。

情報市場は今後5倍に成長

船井総合研究所では、数年前からコエテコとともにプログラミング市場規模を調査しています。子ども向けプログラミング教育市場という狭い領域から、今年度から情報教育全般にまで調査対象を広げています。そのような弊社から、情報教育市場についてお話しします。通学制の情報教育としては、「子ども向け」「高等教育機関」「社会人向け」の三つの領域に区分されます。現状の市場規模は下記の通りです。

子ども向け市場:199億円学習塾市場が1兆円弱、英会話市場は3000億円ほどと言われているので、それと比較するとまだまだ小さい市場だと言えます。一方、成長率では2018年と比較して2022年は200%成長を実現しています。

高等教育機関向け市場:1219億円

社会人向け:103億円

人口減少が進む中、小さいながらも確実に飛躍的な成長をしている珍しい分野と言えます。

ただ、経営者目線で見ると、そこまでの伸びを感じていない方も多いんじゃないかと思います。それは、市場の伸び以上に供給側である教室数も伸びているからです。

単純計算すると、2018年には1教室当たりの売上高が145万円だったのが、2021年は161万円。伸びとしてはそこまで大きくありません。

また、いまはかなり二極化が進んでいます。飛躍的に成長している教室もあれば、生徒数が一切増えていない教室もあるのが実情です。市場の成長に合わせて教室の業績も2倍、3倍になっているという会社は実態としては少数だと言えます。

この差が生まれている理由は、「付加価値を提供できているかどうか」です。「楽しんでプログラミングしましょう」だけではなく、理念やビジョンを明確にした上で、どのような人材をどのようなカリキュラムで育てるのかといった点をしっかり打ち出している会社が市場に受け入れられています。

子ども向け情報教育市場は今後三つにわかれていくと考えられます。

①習い事・非受験系プログラミング教室従来の習い事目的の小学生を対象としたプログラミング教室に加えて、新しく受験系情報教育が発展していく。今後はさらに実践系情報教育の成長が予測されるといった状況です。②と③の市場が発展していくことにより、市場規模は拡大していく見込みです。

②受験系情報教育「学習塾・予備校・スクール」

③実践系情報教育

弊社の発刊した「情報白書2022」では今後の市場の飛躍を習い事系と受験系に分けて算出しています。受験系はこれまで市場そのものが存在していませんでしたが2025年には100億円規模、2030年には300~500億円規模に成長すると見込んでいます。

高校生までの情報教育市場全体では、2030年時点で現在の5倍にあたる1000億市場までの成長を見込んでいます。

受験情報教育の成長が進む理由としては、「大学側の入試活用」「情報系学部学科の新設」の影響が大きいと言えます。近畿大学が2022年に新設した情報学部の倍率は何と10倍を超えました。前身となる理工学部情報学科の倍率は5倍ほどでしたから、2倍になっているんですね。

これは、受験生自身が「これからの時代には情報系のスキルを身に付けておくと就職に有利だ」と気付いていることを表しています。今後、この領域は間違いなくどんどん加速していくでしょう。

プログラミング教室も進化が必要

プログラミング教室自体も、この数年で進化を遂げています。Ver1.0は「高単価・ロボット型」でしたが、徐々にアニメーションを作るなどVer2.0の「低単価・プログラミング単体型」に移行してきました。ただ、今後はVer3.0に変化していかなければ苦戦するだろうと思っています。このVer3.0というのは、情報Ⅰの対策要素を加えた教室です。受験系の市場はこれまでのプログラミング教室とは明らかに性質が異なり、市場影響力も大きいと言えます。

注意点としては、「大学共通テスト対策」のみで考えるとそこまでニーズが大きくない点です。教材市場で完結してしまう可能性が高いため、そうなると大手企業に分があります。

スクールの目指すところは、二次試験対策にどこまで食い込めるか。スクール以外にも教材や問題集、資格検定といったように、さまざまな周辺市場が存在しています。運営会社は自社の資源を使うのか、他社の教材の使うのかなど、自社に合った戦略を立てる必要があります。

なおその際には、プログラミングは受験のためのツールではなく、国家として高度IT人材を養成していくところが本質にあるということを忘れてはいけません。

さらにプログラミング教室の最終進化系であるVer4.0では、実践的に社会と紐づくスキルを教えるスクールになっていくでしょう。またここからさらに新しいビジネスも生まれてくるはずです。

Ve4.0の時代になると、プログラミングは「単なる習い事」以上の付加価値を持ちます。一つは英語教育のように、実際に活用できる点。もう一つはプロ野球やプロサッカーのように、スキルを競い合う世界が産まれてくる点。今後そのような世界観が実現していくことは間違いないと思っています。

「スキルを競い合う世界」を具体的に言うと、たとえば高校生向けのプログラミング大会の優秀者にはIT企業から指名が入ってすぐに就職ができるといった取り組みが考えられます。業界として、どれだけこの流れを加速させて盛り上げていけるかが大きなカギになっています。

(ライフイズテック株式会社)高校のプログラミング教育の可能性

一日目最後は、ライフイズテック株式会社執行役員事業開発部門事業部長丸本徳之氏より、「高校プログラミング教育はどこまで行けるか?ライフイズテックレッスンによる実践例を紹介」のテーマでお話いただきました。

ライフイズテックは12年前からプログラミング教育を提供してきた会社です。2年半ほど前から学校教育にも参画し、今年度からは大学受験の塾にも教材を提供しています。

私たちは、IT・プログラミングスキルを「自分の思いやアイディアを形にする力」と捉えています。中高生もいろんなことを考えています。これを形にする力がないと、「誰かがやってくれないかな」と他人任せにしてしまいます。そこでプログラミング能力があれば、自身で社会に働きかけて理想の社会をつくれるはずだと考えたんです。

これが、私たちが大事にしている「消費者から生産者になる」ということです。ほかに重視しているのは、「小さな問題解決」です。社会というのは問題解決の繰り返しです。しかし、社会問題の解決を学生のうちに経験ことなんてなかなかないですよね。私たちはその経験を、プログラミングで積むことができると考えています。

たとえば、キャンプ・スクールの中ではアプリを実際にリリースする取り組みをしています。たとえば2次元アイドルが大好きなある女の子は、2次元アイドルと話せるチャットボットをつくりました。

このアプリはダウンロードランキング4位を獲得。彼女自身の中にも「自分がほしいと思ったものに、こんなに共感してもらえるんだ」という喜びが芽生えました。彼女は数年前に始まった東大の自己推薦制度にチャレンジし、見事東大合格を果たしています。

ほかにも自分のアレルギーをアイコンにして、世界中の人にスマホの画面を見せればわかってもらえるようなアプリをつくった中学1年生の男の子や、厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAと似たアプリをCOCOAのリリース前に作成した高校生もいました。

このように、プログラミングは社会に働きかけたり、社会を変えたりすることができるんです。私たちは唯一の正解がない時代の中で、「目の前にある問題をデジタルを使って解決する」マインドを持った子どもたちの育成を大事にしています。

学校教育の場でも実践

今回の学習指導要領の改訂でも、このような問題解決思考の必要性が込められていると感じています。ただ一方で、学校の先生はプログラミングを活用した問題解決をそこまで学んできたわけではありません。このため、子どもたちの学習内容に格差が出る恐れから、「ライフイズテックレッスン」を2年半前にリリースしました。 おかげさまでいま全国50万人に利用いただいており、シェアNO.1の学びとなっています。

教育の中では小学校、中学校、高校、大学と大きく四つの階段を上って子どもたちに情報活用能力を育成し、社会に送り出していくわけです。この「段階的な手順を踏んでいる」というのが大きなポイントです。

小学校ではプログラム的思考力を育てることが目的であり、プログラミングに対して苦手意識を持たないようにすることが求められます。ただ中高では問題解決が目的になるので、テキストコーディングで問題を解決に導くことが必要です。

もちろん、多くの中学生はコードを書いたことはありません。そこで「ライフイズテックレッスン」では、AIキャラクターを用いて生徒の進度に合わせてナビゲートしながら、実行ボタンを押さなくても打ったコードが即時反映される教材を提供。個別最適な学習ができる環境を整備しています。

単にWebサイトを作れるようになるだけでなく、Webを通して問題解決していこうという姿勢を重視しています。具体的には、Webサイトを作る過程の中で検索機能を付けるなど、自ら何が問題かを設定し、解決する経験を積むことができます。

情報の時間にとどまらず、そのほかの教科や時間にも活用していくことを目指しています。たとえば修学旅行の事前学習として、訪れる場所のWebサイトを作ってみた例もありますし、社会への実装事例も出てきています。

このような「自分で考え、問題を解決した」経験は、自尊感情や自己効力感、創造性を向上させることもわかっています。

共通テストでも情報の問題が出題されることになりますが、サンプル問題を見ていると、普段からプログラミングをやっている子が点数を取れる問題になっています。だからこそ、暗記ではなく、具体的な操作を通してプログラミングを本質的に理解する環境をどう整えていくかが重要です。

足し算でもそうですよね。いきなり「3+5は?」と聞いても、子どもたちはわかりませんし、答えが8だと教えても意味がありません。でも「りんご3つ、みかん5つ、全部でいくつ?」と聞くと、子どもたちも「8こ!」と答えます。

プログラミングもそれと同じです。まずWebサイトを作ったりブログを作ったりして、それをプログラミングで表せるんだよ、という教え方をしています。

スクールの観点で言うと、高校の8割は情報Ⅰを高校一年生で履修する一方、共通テストを受験するのは高3の1月。つまり、学びの空白が生まれる構造です。だからこそ、学習塾にとってのビジネスチャンスがあります。

すでに私たちは埼玉県の高校で実証実験を開始していますが、詰め込み教育よりも、本質的な学習をする方が子どもたちの理解が深まることを、子どもたち自身が証明してくれています。

これからはコラボレーションの時代です。学校はもちろん、いろいろな人や団体のアセットを活用しながら、子どもたちに探求的な学びを届けていきたいと思っています。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

コエテコセミナー2021レポート|大学入試テストに「情報」の出題教科化が決定!子ども向けプログラミング教育市場はど...

2021年1月14日(木)に「子ども向けプログラミング教室カンファレンス2021」セミナーが2日間開かれました。今回は新型コロナウイルス対策として、オンライン開催となりました。 1日...

2025.05.30|小春

-

コエテコセミナー2022レポート|スクールはどうやって生徒を集めている?プログラミングを広げるための取り組みとは?

2022年10月17・18日、コエテコは民間プログラミング教育サービスの新しい価値を生み出し、業界発展を目指す 「子ども向けプログラミング教室カンファレンス2022」をオンラインで開催...

2024.11.06|まつだ

-

「コエテコEXPO2023春(1日目)」レポート|情報教育市場は伸び続けている?スクール運営のコツやノウハウ・独自...

2023年4月17・18日、プログラミング教育サービスと課題解決などのノウハウが集結するオンライン展示会「コエテコEXPO2023春」を開催しました。本セミナーは、民間プログラミングサ...

2024.11.06|ちとせとも

-

「2020年 子ども向けプログラミング教育市場調査」 2025年には2020年の2倍超の約300億円市場に、202...

小学生向けのプログラミング・ロボット教室情報掲載数業界No.1のプログラミング教育ポータルサイト「コエテコ byGMO(以下、コエテコ)」は、経営コンサルティングサービスを展開する株式...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

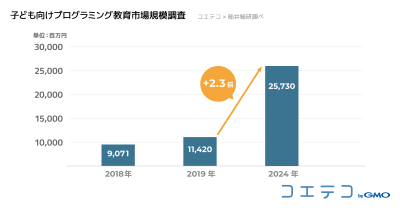

子ども向けプログラミング教育市場は2024年に 2019年の2.3倍、250億円超に拡大すると予測 ~ プログラミ...

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営する、小学生向けのプログラミング・ロボット教室情報掲載数業界No.1(※1)...

2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部