(取材)日本ドローンファイト協会代表 鹿股幸男さん|誰でも・気軽に楽しめる「ドローンファイト」でドローンの未来を拓く

ドローンに親しむファーストステップとして、ご家庭でも教室などでも活用できるドローンファイトの魅力をたっぷりと語って下さったのが、一般社団法人日本ドローンファイト協会代表 鹿股幸男さんです。この記事では鹿股さんに、ドローンファイトの教育的効果について伺いました。

ドローンファイトで伸ばせる「イノベーションとコミュニケーションの力」とは

一般社団法人日本ドローンファイト協会代表 鹿股幸男さん

——そもそも、ドローンファイトとはどのような競技なのでしょうか?

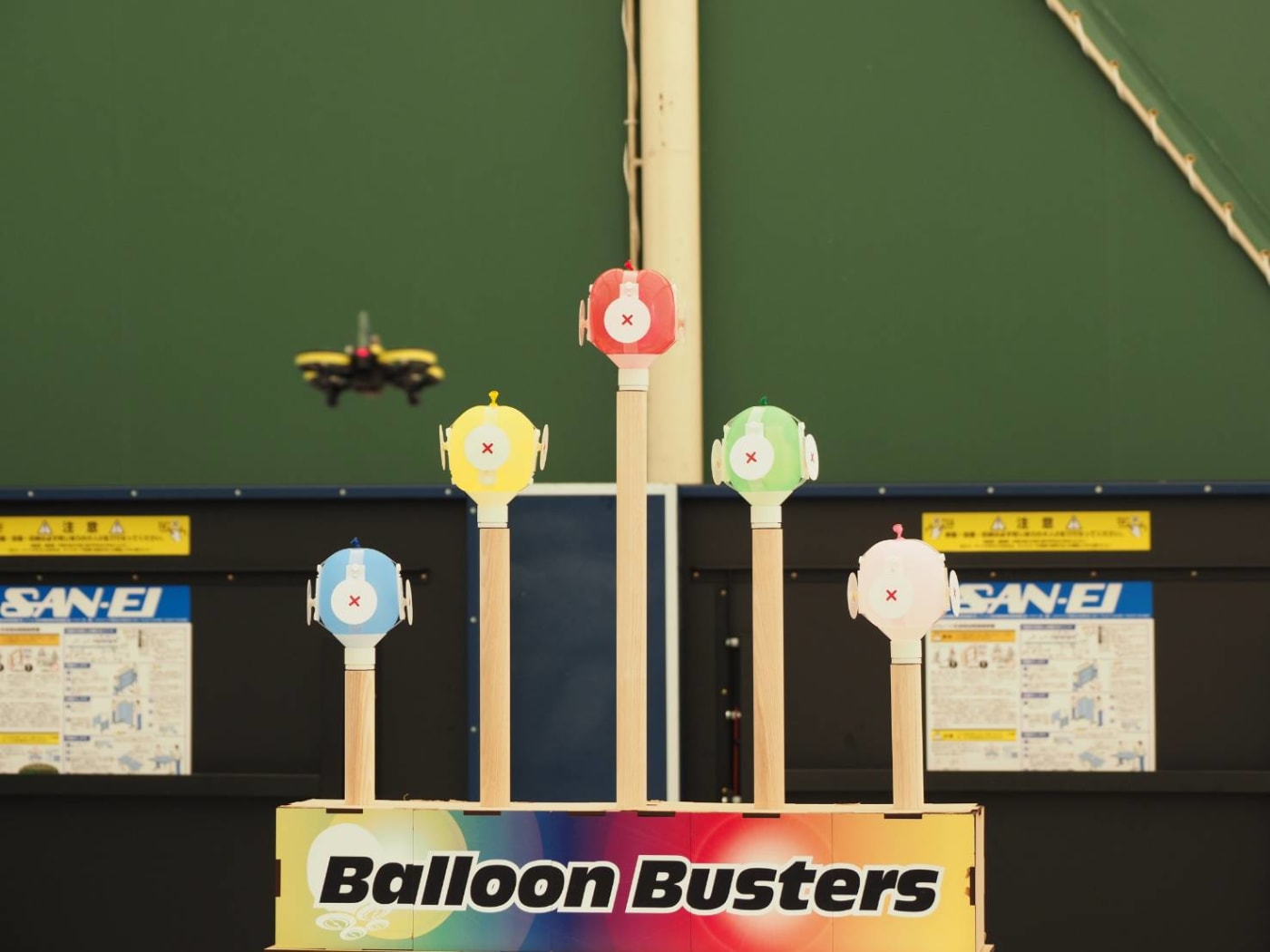

ドローンファイトは、トイドローンを使って風船を割るゲーム感覚のドローンスポーツです。風船を割るといっても針をつけるわけではなく、小さくて扱いやすいドローンを使用しますので、お子さまからシニア層までどなたでも安全に楽しめるのが魅力です。

——ドローンファイトには教育的効果もあるそうですね。

はい。我々が考えるドローンファイト最大のテーマは「コミュニケーションとイノベーション」です。

グローバル化とデジタル化がますます進む世界において、お互いを理解し合いながら関係性を築くコミュニケーション力は、AI時代を生き抜くためにも、幸せな生活を送るためにも欠かせない力です。

また、AI時代の到来が現実味を帯びてきている今、多くの仕事がAIによって代替されるのではないかと言われていますが、今のところテクノロジーを組み合わせて新たな発想を生み出すイノベーションは人間の仕事です。

だからこそ、未来を生きる子どもたちには、コミュニケーションとイノベーションのスキルを身につけていただきたいと考えています。それを端的に現したのが、当協会の理念である「ドローンを通じて想像力の育成と健全なコミュニケーションの機会を創造し人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する」なのです。

——では、ドローンファイトを通じて得られるイノベーション体験とは具体的にどういったことでしょう?

イノベーションを起こすには、考える力や組み合わせる力が必要です。今までにない組み合わせを考えて、試しては改良していく……そのPDCAサイクルから新しいものが生まれます。ちょうど、エジソンが電球を発明したのと同じですね。

全国で開催されているドローンファイト競技会

さて、ドローンファイトに登場するアイテムはドローンと風船だけです。しかし、この2つを組み合わせると遊び方や競技ルールは無限大に広がっていきます。

たとえば、ドローンファイトの基本競技であるスマッシュは「2m離れた位置から一斉にスタートし、誰が最初に風船を割るかを競う」競技ですが、これをオンライン会議システムのzoomと組み合わせたらどうだろう?というアイデアから、オンラインスマッシュという競技が派生しました。

このように、お子さまがお友達やご家族と遊びながら新しいプレイスタイルを思いついたり、年齢差のある兄弟姉妹とも一緒に遊べるよう工夫したりしているうちに、新しい遊びを創造する体験ができます。ドローンファイトで遊びながら、イノベーションの基本的なプロセスを自然と積み重ねていくことができるわけです。

さらにはイノベーションの過程で、自分のアイデアを伝えたり、相手の考えを聞き受け入れたりすることを経験し、たくさんの会話がうまれる中で、コミュニケーションによって関係性を構築することの大切さを学んでいきます。

——ゲームやネットがこれだけ広がっている今、子どもたちのコミュニケーション能力についてはよく話題になりますね。

室内でも手軽に遊べるドローンファイト

そうですね。ただ、ネットやオンラインでの交流が一概に悪いのではありません。ドローンファイトの大会にしても、オンラインなら地域を問わず参加できますし、国内だけでなく海外との対戦も可能になるなどメリットは多数あります。

とはいえ、最近ではパンデミックの影響もあり、子ども同士のリアルなコミュニケーションの機会が減っているのは事実です。

オンラインを否定するわけではありませんが、やはりリアルな大会だからこそ感じられる熱気や交流、そこで生まれる感動をぜひ体験してほしい気持ちもあります。ですから当協会としては、ドローンファイトの練習会や競技会にはリアルな交流を積極的に取り入れて、オンライン・オフライン両方で開催しています。

——リアルなドローンファイトが体験できる会場は全国にあるのでしょうか?

全国におよそ100か所ほどのプレイスポットや提携会場があります。ドローンファイトは奥行き4メートル、幅が2~3メートルのスペースがあれば開催できますので、ドローンスクールをはじめ、学童施設や塾、他にも大学の研究室や飲食店などでも開催しています。

2022年は春、夏、秋と競技会を行い、それぞれおよそ200人に参加していただきました。ご自宅で練習して参加してくれたプレーヤーもたくさんいらっしゃいました。オフライン会場、オンライン大会ともに大盛況でしたね。

JDFA公式ドローンファイトオンライン大会の様子

「誰でも楽しめる」ドローンファイトの魅力

針ではなく安全な方法で風船を割るので安心

——肉体を動かすスポーツと比較して、ドローンスポーツの魅力やメリットはどのようなところにあるのでしょうか。

ドローンスポーツの魅力は主に3つあります。

1つ目は、年齢や性別、身体障碍の有無や国籍に関係なく楽しめることです。ドローンの操作は2本のスティックを動かすだけで可能ですから、肉体的な強さは問われないんです。その点においてドローンファイトは、多様性やジェンダー平等、パートナーシップで目標を達成するといったSDGsの目標とも親和性があるスポーツです。

2つ目は、ドローンという機械(メカニック)に触れられることです。ドローンには科学、技術、エンジニアリングの最先端が詰め込まれていますから、STEAM教育の題材に適しています。

そして3つ目は、オンライン対戦ができることです。運営・審判・選手・観戦者がそれぞれ離れたところにいても、ドローンファイトならネット環境さえあれば競技を行えます。実際に当協会が開催する大会にはベトナムやタイ、ハワイなど海外からの参加者も増えており、国境を越えた盛り上がりを見せています。「ハードルが低く、間口が広い」。それがドローンファイトの魅力なのです。

ドローンファイトによって得られる教育的要素とは

——ドローンファイト協会は啓蒙事業・イベント事業・教育事業の3つを軸に活動されているそうですね。その通りです。まずは啓蒙事業についてですが、今はまだ、多くの方がドローンについて「聞いたことはあるけれど触れたことはない」状況です。しかも残念なことに、最近では「戦争で使用されている」といった側面が取り上げられがちです。

本来、ドローンは産業や農業に役立つものであり、平和利用すべきものです。ドローンファイトを通じて、ドローンというテクノロジーがみんなの未来に役立つことを広めていくのが当会の啓蒙事業です。

ドローンファイトの体験会場に集まる子どもたち

次に挙げるイベント事業は、啓蒙事業ともつながるものです。

具体的には、地方自治体や旅行協会にご協力いただき、子どもたちが集まるところでドローンファイトを開催するのが主な事業となります。会場は、住宅展示場や商業施設が多いですね。こうした生活に密着する場で気軽にドローンに触れていただくことが、いずれは啓蒙活動にもつながっていくと考えています。

最後に教育事業ですが、当協会ではプログラミング教室やロボット教室、ドローンスクールなどの場でドローンファイトを開催しています。この活動を通し、以下に挙げる5つの能力を子ども達に身につけてほしいと考えています。

- 発想力

- コミュニケーション

- ドローンに触れる機会

- 集中力

- 空間認知

- ドローンを使ったプログラミング

- ドローンでの撮影

- 画像編集

- ユニファイド通信

親子でドローンファイト体験に参加。ドローンに触れる最初の一歩です

親しみやすいドローンスポーツとして「ドローンの裾野を広げていく」

終始、笑顔で答えてくださった鹿股代表。特にドローンファイトを行う子どもたちに様子について熱心に語ってくださいました!

——ドローンファイト体験イベントに参加してくれた子ども達の様子で、印象に残っているものはありますか。

いろいろとありますが、やはり子どもたちがドローンファイトに夢中になる様子は何度目にしても新鮮なものです。

ドローンファイト中の子ども達は真剣そのもので、スタート前の緊張した様子、勝ってガッツポーズをしながら大声で叫ぶ興奮した姿、負けた悔しさから号泣してしまう姿、いずれも感動的です。無我夢中でミニドローンを操縦し、豊かな表情を見せて気持ちを表現してくれる場面に遭遇するたびに、運営する側として大きく心を動かされています。

感情が大きく振れたとき、その体験は“記憶”になり、いずれ“経験”になると言われています。ドローンファイトを通じて子ども達にたくさんのワクワクドキドキを届け、大人になっても思い出すような“記憶”、そして大人になっても役立つ“経験”を提供できれば嬉しいですね。

ほかにも、参加者の保護者から「子どもがドローンに夢中になり、以前は心配になるほどのめり込んでいたYouTubeやゲームから離れられるようになった」という感想をいただいたこともあります。中には宿題を早く終わらせて、兄弟でドローンの練習をしているご家庭もあるようで、イベントを運営してきて良かったと感じます。

ドローンファイトを体験する子どもたち、未来のドローンパイロットがここから誕生するかも!

——夢中になる子どもたちの様子が目に浮かぶようです。最後の質問ですが、貴会ではドローンファイトを今後どのような存在へ育てていきたいとお考えでしょうか。

まずは、ドローンファイトの「身近で親しみやすい」「誰でも参加できる」魅力をより広く知ってもらい、モルックやボッチャのようなスポーツ・コミュニケーションの手段にしていきたいです。

さらには、ドローンに関わる人口の裾野を広げるお手伝いができれば嬉しいですね。今後は産業や防災でますますドローン活用が進むでしょうから、「小さな頃に触れたことがある」子どもを増やすことによって、長い目で見て業界の成長に貢献できるのではないかと考えています。

ドローンの裾野を広げ、お子さまに豊かな体験を提供し、やがてはテクノロジーの頂きを支える人材を育成できるよう、これからもドローンとドローンスポーツの普及に力を注いでまいります。

RECOMMEND

この記事を読んだ方へおすすめ-

(取材)一般社団法人日本マルチコプター協会(JMA)|全員が“親方”だからこそ生まれる事業シナジーでドローン市場を...

ドローンの普及とドローン飛行による安全な社会を目指し、2018年に設立された一般社団法人日本マルチコプター協会(JMA)。JMAの特徴は、もともと商工会議所に所属していた経営者らによっ...

2022.12.03|まつだ

-

(取材)一般社団法人無人航空機操縦士養成協会(DPTA)代表理事 志村伊織氏|スマート農業・ハンティングドローンに...

ドローン産業の発展のため、高い専門性を持つドローンオペレーターの養成を目的として設立されたのが一般社団法人無人航空機操縦士養成協会(DPTA)です。 同協会はドローンスクールの管理団...

2025.05.30|大橋礼

-

(取材)独自性の高いスクールでドローン業界の発展を促進する!一般社団法人国際無人航空機協議会(IAU) 代表理事舘良太氏

特色のあるドローンエンジニア養成スクールを展開するなど、独自の領域で存在感を示している一般社団法人国際無人航空機協議会(IAU)。代表理事の舘良太氏はドローンとは関係のない業界からさま...

2024.04.01|まつだ

-

災害時の新たな救世主?ドローンがつなぐ防災の輪:ドローン減災士協会 前田稔朗事務局長

災害時のドローン活用を推進する一般社団法人ドローン減災士協会(DEO)。全国各地にあるスクールを通じて、救助や物資輸送の効率化を図るための訓練を提供しています。 この記事ではドローン...

2025.05.21|夏野かおる