STEAM教育の新教材「ワンダーボックス」を4歳年中が体験! SNSで人気の理由とは

ワンダーボックスは、世界で100万人以上に愛される思考力育成アプリ「シンクシンク」を開発したワンダーラボの通信教材です。ワンダーラボは、昨年の一斉休校時にシンクシンクの有料機能を無償開放したことで、Twitterで3万いいねがつくほどの注目を浴びました。

とはいえ、「まだ聞いたことがない…」という保護者の方も多いかもしれませんね。ワンダーボックスとは、どのような通信教材なのでしょうか? この記事では、好奇心旺盛な4歳(年中)の息子をもつライターが3週間体験し、その使い心地をご紹介します。

ワンダーボックスとは?

ワンダーボックスは、ワンダーラボ(旧:花まるラボ)が2020年2月に発表した通信教材です。教材といっても勉強の要素はなく、遊びのなかから「STEAM教育」の学びを得られます。STEAM教育とは

S Science(科学)

T Technology(技術)

E Engineering(工学)

A Arts(芸術)

M Mathematics(数学)

上記の5つを柱とする教育理念のことで、

・課題を自分で見つけだす力

・物ごとをさまざまな面から捉え解決する力

・新しい価値を創造する力

これらAI時代に必要な学びとされる力を身につけることが目的です。STEAM教育は近年、学校教育にも導入されています。

話題のSTEAM教育を自宅で

STEAM教育のスクールや習いごとは増え続けていますが、その授業料や教材費は、決して安くはありません。その点、ワンダーボックスは、4歳~10歳まで一律で月額4,200円(税込)、きょうだいは1,850円(税込)という良心的な価格です。

「アナログ教材×アプリ」という新しい形

4月号のアナログキット「ギアギアワールド」

ワンダーボックス最大の特長は、「アナログ教材×アプリ」というスタイル。たとえば4月号についてくる「ギアギアワールド」は、ギアを組み立てるうちに自然と算数力が身につくキットです。アナログキットは毎月3種類、アプリは毎月更新、10種類以上から選んで遊べます。

実績ある教育のプロが制作

ワンダーボックス内のアプリに、「シンクシンク」という思考力育成アプリがあります。シンクシンクは無料アプリとしても公開されていて、世界150カ国、100万人に使用されています。ある研究では、シンクシンクを使った子どもの算数の偏差値が平均6ポイント伸びたというデータもあります。

ワンダーラボによると、シンクシンクがSTEAM教育の「M(数学)」の力に特化しているのに対し、ワンダーボックスは「STEAM」すべてをカバーするのだそうです。

教材内容は全年齢ほぼ共通

ワンダーボックスは、対象年齢が4歳~10歳(年中~小学4年生)と幅広く設定されています。ワンダーボックスでは、知識・スキルの獲得や、特定の科目などの習得を目的にはしていません。教材はほぼすべて、全年齢共通。学年が上がっても、月額は変わりません。

思考力と感性が自然と育まれていくことを目的としており、特にこの年代の子どもにとっては、「今この瞬間、知的にわくわくしているか」が何より大切だと考えています。

引用元:ワンダーボックス公式サイトー学年・年齢による教材の違いを解説!

4歳6ヶ月の息子がワンダーラボに挑戦

今回ワンダーボックスを体験するのは、4歳6ヶ月の長男です。基本はお絵描きや工作が好きですが、近ごろはクイズやゲームにも興味津々。ワンダーボックスが届くのを楽しみにしていました。

一方、私が懸念したのは……

・下の子(3歳)も一緒にいるなか、紙の教材にきちんと取り組めるか?

・STEAM教育の学びに触れるのははじめて。そもそも興味をもつのか?

・自宅のタブレットやスマホ端末を使うアプリが、どの程度本格的なのか?

親の私もドキドキしながら、ワンダーボックスの到着を待つことに。

ワンダーボックスを使ってみました

今回体験するのは、3月号の「Vol.アマゾン」 と、4月号の「Vol.エジソン」の2種類です(本来はひと月あたり1種類)。人気の教材を2ヶ月分も試せる機会などなかなかないので、大切に開封していきます。想像以上に頭をつかった「ハテニャンのパズルのしま」

箱を開けると、アナログキットがたくさん出てきました。3月号のメインは、「ハテニャンのぼうけん」というシリーズのようです。

「ハテニャンのぼうけん」のひとつ、「パズルのしま」を組み立ててみます。ハテニャンはワンダーボックスのマスコットキャラクターで、SNSでは「子どもがハテニャンのファン」という声も見られました。

「パズルのしま」 のやり方は、

1. ハテニャンとパズルを並べる(テキストに例あり)

2. たて・よこ・ななめのいずれかの方向へ、ハテニャンをジャンプさせる

3. 飛んだら茶色のパズルをとる

4. パズルがすべてなくなったらクリア

いろいろな並び順をためし、慣れたら自分で問題をつくってみるのが目標です。ためしに問題をつくってみると、「あれ? このパズルはどうしても飛べない!」とつまづくなど、大人の私でも頭を使いました。

遊びのなかにもプログラミング教育の要素が

息子が「なにこれー?」と興味をもったのが、ビッグペーパーです。わくわくを大切するワンダーラボが、子どもが大好きな「大きなもの」にこだわって生まれたというビッグペーパー。※4月号からはリニューアルされ、別の教材に変わっています。

3月号なので、ひなまつりがテーマ

ペーパーには、大きなひな壇が描かれていました。ひな壇の一番下から、はしごを登ってお雛様のところへたどり着くゲームのようです。周りにはぐるっと、「ひしもちは通らない」「ひしもちとたんすは通らない」といった問題(条件)が書かれていました。

「ここを通りたい」

→「ひしもちがあって通れない」

→「ひしもちがない通り道の選択肢は、これとこれ」

→「ならばこちらへ進もう」…

この繰り返しは、プログラミングにおいて大切な条件分岐の流れと同じだな、と気づきます。

「ギアギアワールド」で最先端の科学技術に触れる

次に、箱を開けた瞬間から気になっていた「ギアギアワールド」に挑戦。

のちに気づきましたが、本当は一番下にもう1枚板が必要でした…!

ワンダーボックスのテキストは大人が読んでも楽しい

息子が夢中になったのは…

息子が一番わくわくした表情をみせたもの。それは、ワンダーボックスのアプリでした。

今回はタブレット端末を使いましたが、iphoneやスマートフォンでもOK

息子が最初に選んだのは、「まぜまぜパレット」という、絵の具を混ぜるゲームでした。

「モノクロの絵に色をつけよう」というテーマのようですが、絵の具とパレットが出てきたのみで、細かい説明はありません。何度か、「明るい色がいいな」などの指示が出て、あとは自分で好きな色をつくります。息子は、

「青と~」

「白と~」

「あれ? ちょっと違うな…ピンクにしたい」

そうつぶやきながら、夢中で色を混ぜていました。絵の具は、使えば使うほどチューブが凹む仕様。絵の具の残量を考えて使う必要があるため、段取り力がつくな、と感じました。ちなみに、段取り力は「アルゴリズム」とも呼ばれ、プログラミング教育においても大切な力のひとつです。

息子の混ぜた絵の具が、イラストを彩っていきます。カラフルに仕上がった瞬間の表情は、とても満足そう。

まるでディズニー!? 大人もファンになる

ワンダーボックスを使ってみた感想は、アプリの世界観が素晴らしいな、ということ。まるでディズニーのようでした。「キャラクターが似ている」ということではなく、音楽を含め、始まったときのわくわく感が同じなのです。

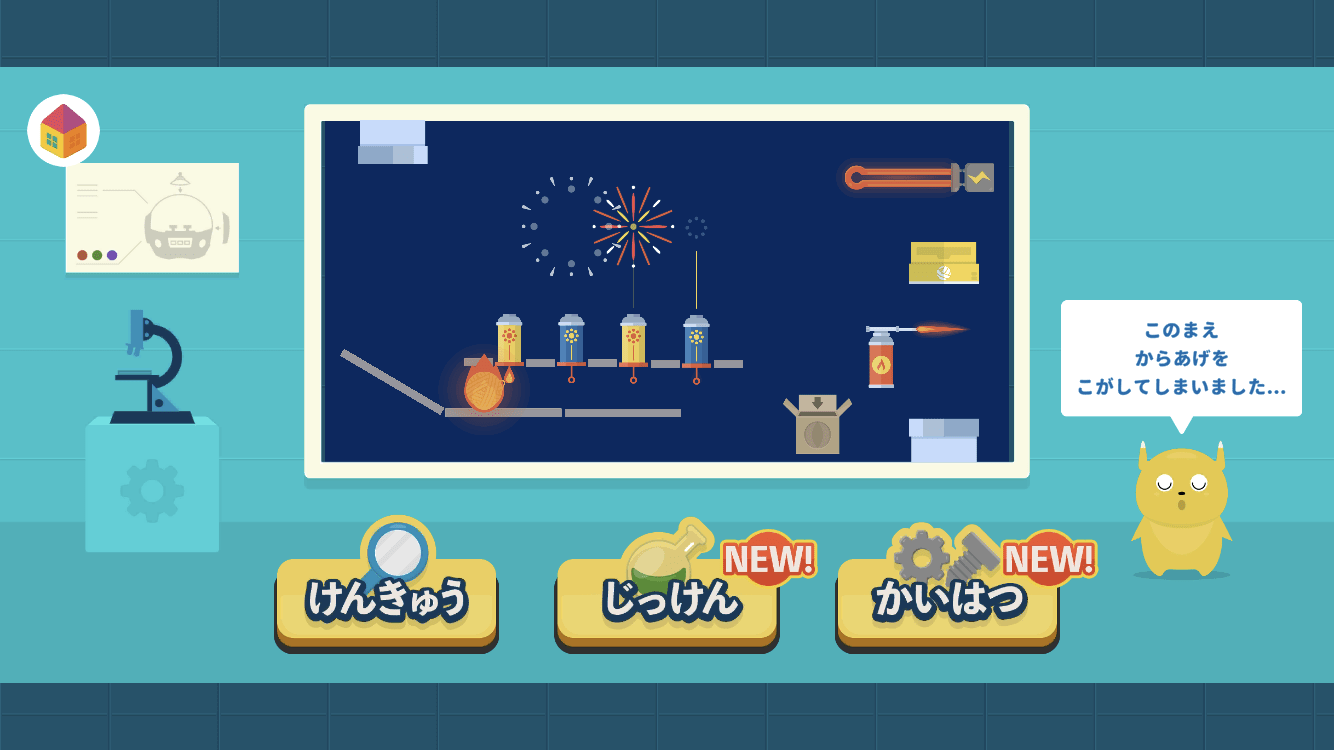

前述のアプリのほかに、もうひとつご紹介したいのが、「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」です。なぜか息子は反応が薄かったのですが、材料をあつめて研究して、実験して……と、まるでRPGのような感覚で、私がハマってしまいました。

ドライヤーやガスバーナーなどの道具を駆使して、ミッションをクリアしていく

アプリはアナログ教材と連動していて、キットでつくった作品を投稿したり、アナログ教材用の問題に挑戦したりもできます。私はこれらのアプリを機にワンダーラボのファンになり、スマホでも「シンクシンク」の無料版をダウンロードしました!

息子本人にインタビュー

絵の具の色をまぜるゲーム。

どうして?

自分で色をつくれたのが楽しかった。

楽しかったのはなぜ?

木とか鳥とかお花に、つくった色がついたから。

デメリットを挙げるとしたら…?

- 保護者が一緒に取り組める環境でなければ難しい

- 毎月届くので、テキストやキットの置き場所が必要になる

- iPhoneやスマートフォンの場合、画面が小さいので、子どもの姿勢をたもつ工夫が必要

iPhoneやスマートフォンは、姿勢や目の疲れへの懸念もありますが、外出先でSTEAM教育に特化した質の高いアプリを使える点は、メリットにほかなりません。実際に息子は、車での長時間移動の際、「ジュニアランド」に熱中していました。

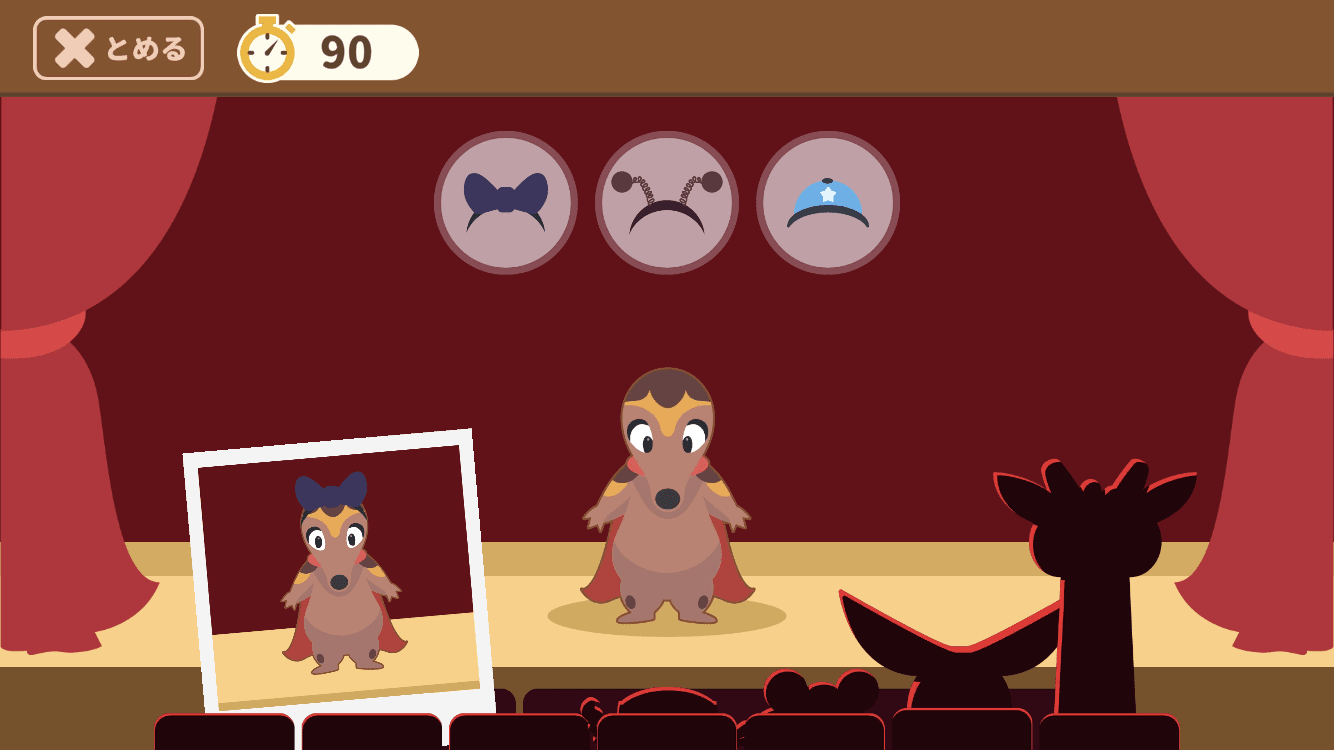

ワンダーボックスのアプリは、なんの前置きもなしにスタートするのが特長。どうやって進めるのか、考えさせられます。

ワンダーボックスの料金と入会の流れ

ワンダーボックスの料金はシンプルです。4歳~10歳まで、以下に統一されています。| 支払い方法 | ひと月あたり(税込) |

| 12カ月一括 | 3,700円 |

| 6カ月一括 | 4,000円 |

| 月々払い | 4,200円 |

きょうだい追加:1,850円/月 ※ひとり追加ごとに

STEAM教育の習いごとは月1万円以上することも珍しくないと考えると、月額4,200円は安いと感じるのではないでしょうか。なお、最低利用期間は2ヶ月で、途中で「やっぱり合わなかった」と感じたら、3ヶ月目以降にWEBから退会手続きができます。

入会は公式サイトの「お申込み」から。メールアドレスを入力すると、入会手続きへ進みます。アプリは、申し込んだその日から使用できます。

ワンダーボックスはこんな方におすすめ

- SETAM教育に関心があり、子どもにも触れさせてみたい

- プログラミング教育に関心があるが、スクールに通わせるほどではない

- 子どもと一緒に新しいことに挑戦してみたい

- 勉強ではなく遊びや体験によって子どもの力を伸ばしてあげたい

- 子どもと1対1でゆっくり作業する時間がとれる

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

STEAM教育が学べる通信教材「ワンダーボックス」とは?内容・料金を徹底解説

お子さんが3~4歳になると、ちらほらと通信教育をはじめる子も出てきますよね。今回は「STEAM教育」を学べる通信教育”WonderBox(ワンダーボックス)”をご紹介します。 キット...

2025.08.21|大橋礼

-

踊らせてみた!教育用レゴ®エデュケーションSPIKE™ を使い倒す | 試用レポート

レゴ社からこの冬に発売された新製品「SPIKE™ プライム」。 小学校高学年から中学生、高校生のためのSTEAM教材……と聞いたら、じっとしてはいられません! さっそく、新製品を入...

2024.11.06|YOSHIHASHI

-

いま最もホットなプログラミング教材『micro:bit(マイクロビット)』で、ロボットカーを作ろう!

いま話題の『micro:bit(マイクロビット)』はイギリスの放送局BBCで開発された教育用のマイコンボードです。イギリスでは11歳から12歳のすべての生徒に無償配布され、現在では40...

2025.05.26|工樂真澄

-

在宅期間中におすすめ!プログラミング教育必修化!〝模擬授業〟をママライターが体験レポート!

コロナウイルスにより小中高等学校の休校が続いている地域もあります。本来であれば4月より新学期がスタートし、必修化となったプログラミング教育の授業が行われるはずでした。 保護者の皆...

2025.05.26|大橋礼

-

2020年4月開講!話題の体験型STEAM教室「アーテック first STEAM」の授業をレポート

2020年4月より全国で開講予定の体験型STEAM教室「アーテック first STEAM(ファーストスティーム)」。「デジタルアート」「ブロック造形」「ロボットプログラミング」「サイ...

2025.05.26|KAWATA

ワンダーボックスの何が好きだった?