消石灰ドローン散布で畜産暑さ対策も|DSAドローンスクール代表を取材

-

今回お話を伺った方

-

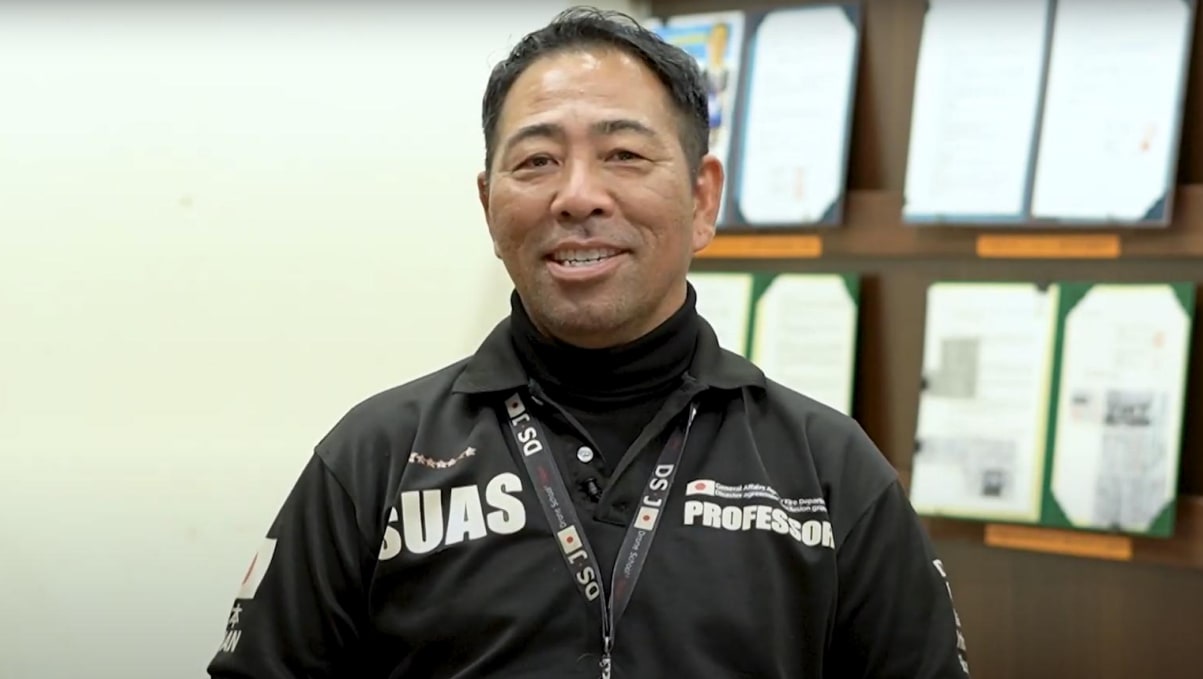

株式会社DSA 代表取締役

梅原 丈嗣氏株式会社DSA代表取締役。佐川急便勤務を経てカンボジアでドローンと出会い、2015年に小型無人航空機産業(操縦者養成)へ参入。2017年には東海三県初の国交省認定講習団体としてドローンスクールを設立。以降、自治体や企業との防災協定・講習実績を重ね、現在は30以上の自治体と連携。安全第一を掲げ、実務に強い操縦者育成を行っている。

-

夏の畜舎では屋根の表面温度が60度を超え、牛や豚、鶏が暑さで弱ってしまうことも少なくありません。そんな現場の課題に、ドローンを使った消石灰の散布で挑んだのが、愛知県でドローンスクールを運営する株式会社DSAの代表取締役・梅原さんです。

全国で失敗が続いていたノズル詰まりの問題を、メーカーや自治体と連携して専用装置を開発することで克服。特許申請中の技術によって畜舎の屋根温度を大きく下げることに成功しました。

現在は27の市町村と災害協定を結び、地域に根ざした活動を展開する梅原さんに、開発の裏側とスクール運営への思いを伺いました。

カンボジアでドローンと出会う

編集部:まず、梅原さんのこれまでの経歴について教えていただけますか。梅原さん:わたしは佐川急便に入社し、19年ほど全力で走ってきました。その後、39歳の時に家族を日本に残して、ひとりでカンボジアに渡りました。

当時は、とにかく新しい自分の道を探したいという思いだけでしたね。本当は東南アジアを1周するつもりだったのですが、最初に訪れたカンボジアでドローンと出会ったんです。

編集部:カンボジアでドローンと出会ったのはいつ頃ですか?

梅原さん: 2012年頃の話です。当時カンボジアの海でジェットスキーの貸し出しをしていて、万が一の時にドローンを飛ばして捜索できないかと考えていました。

ビーチ沿いでパトロールとしてドローンを飛ばしていたら、たまたま現地在住の裕福な外国人から「自宅を撮影してほしい」と頼まれました。まだドローンが珍しい時代でしたから、映像を撮って音楽をつけてあげたら大騒ぎになりまして。

「これはビジネスになる」と確信しましたね。

編集部:それで日本に帰国されて、ドローンスクールを開設されたのですね。

梅原さん:帰国した時にSNSで報告したら、ドローンスクール協会の初代理事長だった方からオファーをいただいたのです。2017年に東海三県で最初の認定講習団体としてドローンスクールを開設しました。

東海三県のドローンスクールのパイオニアとして

編集部:2017年というと、ドローン普及の初期段階です。梅原さん:そうですね。ドローンスクールの運営を中心に、農薬散布などの実務も2018年頃から手がけています。

愛知県内は54市町村あるのですが、現在では、そのうちの半分にあたる27市町村と災害協定を締結しています。災害時にドローンで被災状況を把握したり、物資を運んだりといった支援を行う体制を整えています。

編集部:27市町村との災害協定というのは、県内の半分ですから相当な信頼関係ですね。ここまで広く協定を結べた理由は何だと思われますか。

梅原さん:自治体の方々からの信頼をいただけているのは、やはり実務での実績があるからだと思います。スクール運営だけでなく、実際にドローンを飛ばして課題解決をしてきた経験が評価されているのではないでしょうか。

株式会社DSA 代表取締役 梅原丈嗣氏

畜産現場の暑さ対策として消石灰をドローン散布

畜産現場が抱える深刻な暑さ問題

編集部:今回の取材のメインテーマである、消石灰のドローン散布について詳しく教えてください。まず、畜産現場ではどのような課題があったのでしょうか。梅原さん:夏場の畜舎は本当に過酷な環境です。屋根の表面温度が60度を超えることもあり、牛舎、豚舎、鶏舎の中は蒸し風呂状態です。動物たちは暑さで食欲を失い、成長が遅れて出荷が遅延し、最悪の場合は死んでしまうこともあります。

扇風機を設置したり、建物内の空気の流れを良くしたりする対策はしていても、屋根の暑さ対策はほとんどされていませんでした。

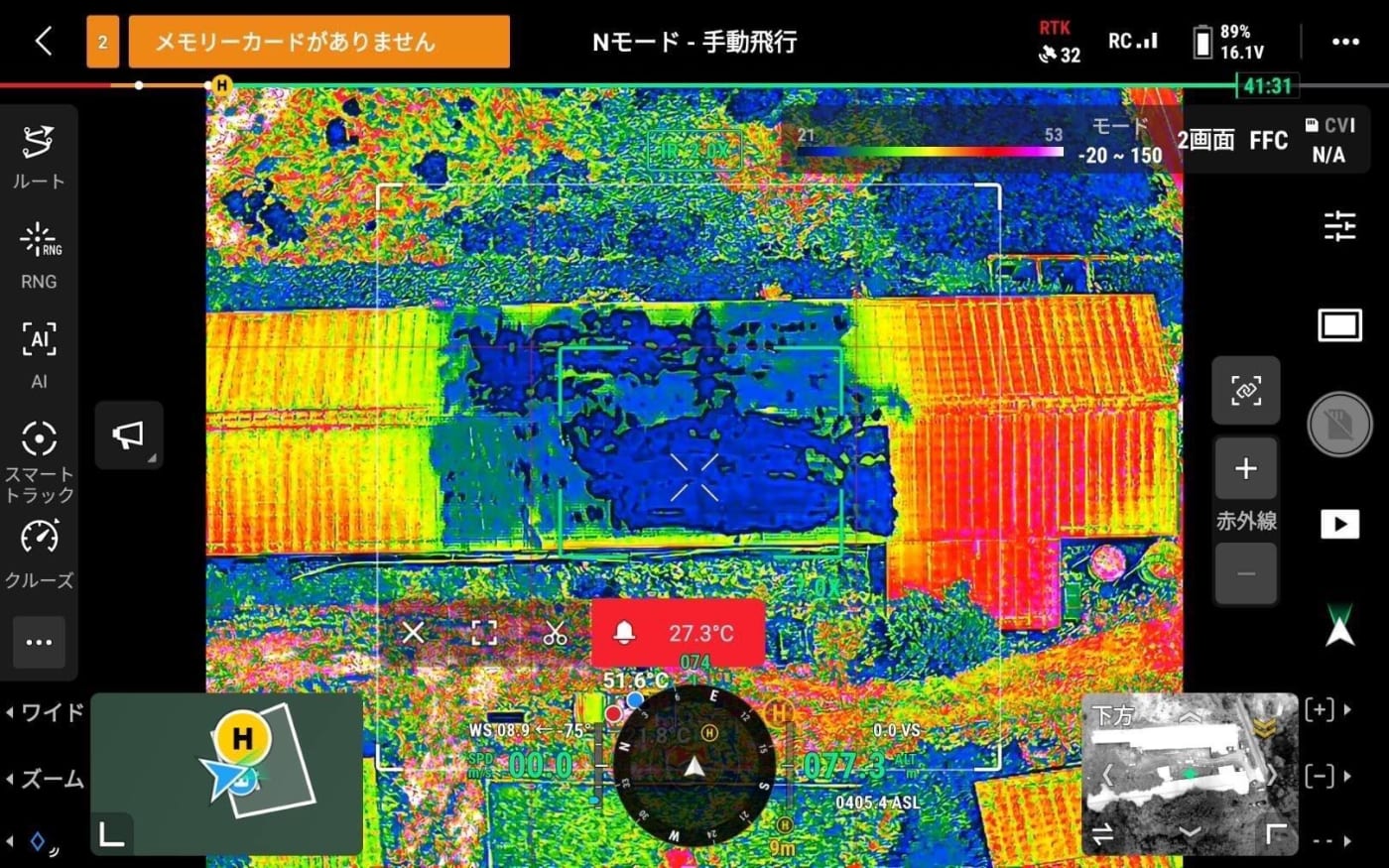

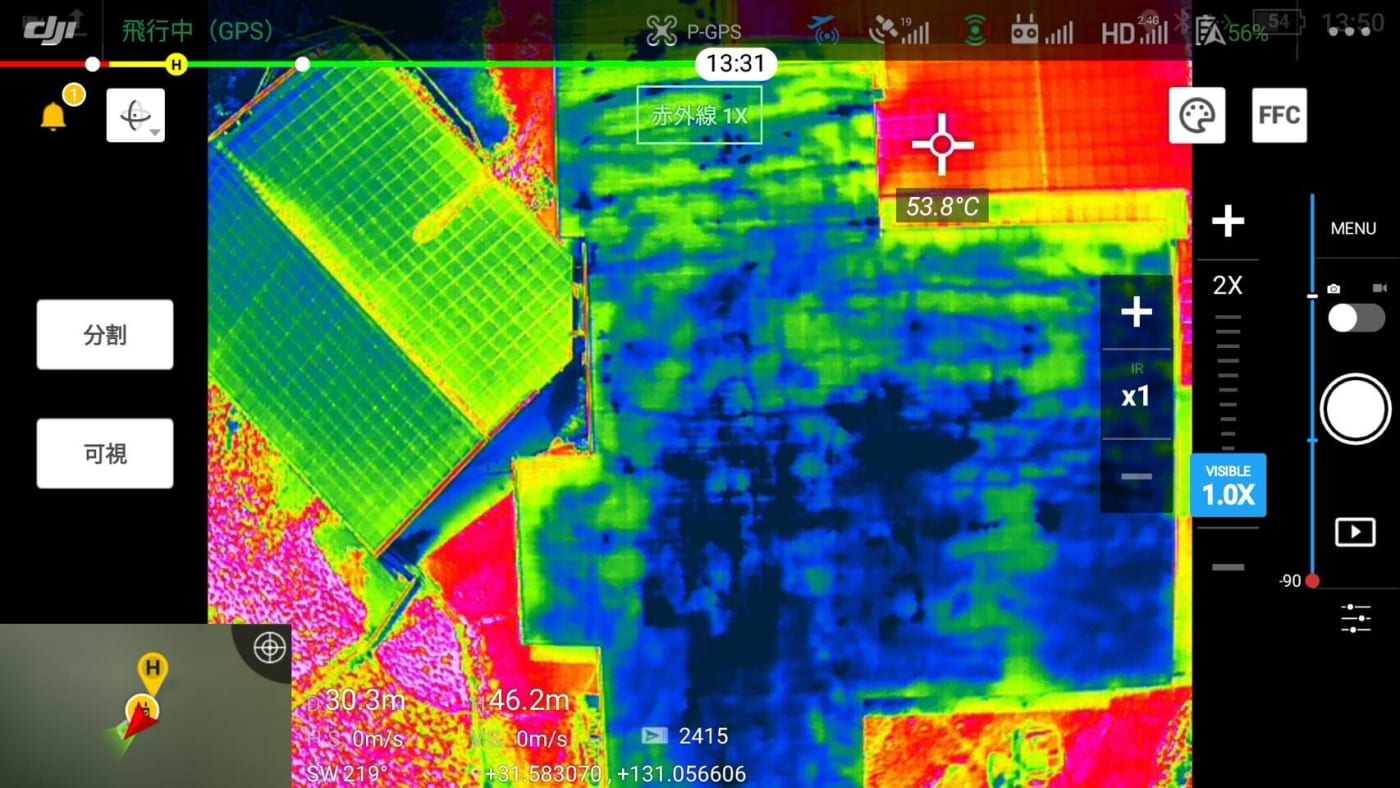

編集部:屋根に消石灰を散布することで、どれくらいの効果があるのでしょう?

梅原さん:佐賀県の畜産試験場でのデータでは、屋根の表面温度が20度から最大30度下がりました。そして屋内の気温も5度から7度下がっています。

消石灰を散布した面と散布していない面で、温度が全然違うんですよ。この温度低下によって、動物たちの食欲不振や死亡リスクを減らせることがわかりました。

編集部:この取り組みは、いつ頃から始められたのでしょうか。

梅原さん:実際には2年ぐらい前から九州のメンバーと取り組み始めました。

しかし、最初は本当に苦労しました。消石灰がノズルに詰まってしまって、機体が壊れてしまうのです。ドローンのメンバーだけでやっていても全然ダメで、これは本格的に取り組まないといけないと気づきました。

今年の4月からは、鹿児島県主催のドローン協議会に参画させてもらっています。鹿児島県には牛舎や豚舎がとにかく多くて、県としても「なんとか頼む」という状況でした。

今年の夏は特に暑かったですから、これ以上被害が出ると、鹿児島県のブランド畜産が大打撃を受けてしまう。そこで鹿児島県、ドローン業者、消石灰メーカーとコラボレーションして、本格的な開発に取り組むことになりました。

編集部:力を合わせて開発を進めたわけですね。

梅原さん:消石灰のメーカーさんはドローンのことがわからない、我々はドローンのことはわかるが消石灰については詳しくありません。それぞれの強みを合わせて、とにかく1年近くいろんな実証実験や開発を重ねて、やっと詰まらないような仕組みができあがりました。

消石灰ドローン散布の技術的な課題とその解決策

編集部:ノズル詰まりという技術的な課題は、どのように解決されたのでしょうか。

梅原さん:鹿児島県の仲間の中に、3Dプリンターを使っていろんな業務をしている人がいまして、その人と一緒に専用の装置を開発しました。

使用している機体はDJI AGRASの散布機、T10(大規模農地向けの高性能農業ドローン)などで、それに取り付ける装置を3Dプリンターで作って、消石灰が詰まらないような設計にしました。

編集部:3Dプリンターで専用装置を開発されたとは驚きです。

梅原さん:この装置は今、特許申請中です。実は全国に消石灰散布に取り組んでいる方はいるのですが、皆さん苦労しています。愛知県の農業試験場からも先週、「詰まるんだけど、何かいい手はないかな」という相談がありました。

編集部:技術的な課題はクリアされたということですが、今後の展開における課題はありますか。

梅原さん:今一番の課題は、販売とオペレーション体制をどう構築するかです。装置だけを販売してしまうと、知識のない方が無茶な使い方をして事故を起こす可能性があります。

ですから、販売するためには消石灰を散布するための専用コースを設けて、安全な運用方法をしっかり学んでもらう必要があると考えています。

編集部:安全管理とセットでの展開を考えているわけですね。

梅原さん:はい、やはり安全にドローンを運航させることが大切ですから。どういう体制で全国展開していくか、人材育成も含めて今検討しているところです。

編集部:実際の反響はいかがですか。

梅原さん:佐賀県畜産試験場での実績が出た後、鹿児島県と佐賀県では電話がとにかく鳴り止みませんでした。ただ、まだ正式に販売できる状態ではないので、お待ちいただいている状況です。

編集部:料金設定はどのようになっているのでしょうか。

梅原さん:今、九州では1㎡13,000円で発表しています。この間の佐賀県畜産試験場では1.2ヘクタールぐらいでしたので、15万から20万円ぐらいですね。

1か所につき約2時間の作業なので、事業としても成り立つ価格設定だと考えています。ただ、この料金設定は現段階での話です。

編集部:ドローンによる消石灰散布の効果はどれくらい持続するのでしょうか。

梅原さん:ワンシーズン、つまり6月から9月の夏場は効果が持続します。

鹿児島でこの間大雨が2回続きましたが、見た目は少し剥げかかっているところもありました。でも赤外線カメラで温度を測定したら、散布した部分としていない部分で温度差は維持されていたのです。

このデータが2回取れているので、大雨が降っても効果は維持されることが実証されています。

ドローンによる消石灰散布の展開

編集部:畜産以外の分野への展開も考えていらっしゃるのでしょうか。

梅原さん:厩舎での活用も検討しています。ただ、馬が消石灰を口から取り込んでしまった時に害がないか、確認が必要なデータが過去にありません。今そういった検証も進めているところです。

編集部:他にも展開できそうな分野はありますか。

梅原さん:日本全国の工場ですね。これは大きなビジネスにつながると思います。

ただ、消石灰は散布した時に、どうしても周辺に飛散します。ドリフトと呼んでいますが、この飛散の問題があるので、周辺に建物がないような場所でないと難しい面もあります。1軒ぽつんと建っているような工場であれば可能性はあると考えています。

編集部:連携している企業についても教えてください。

梅原さん:鹿児島のエアリアルワークスと日本環境、そして弊社の3社で連携して取り組んでいます。自分たちがある程度データを取ったら、全国のドローン操縦者にもこの技術を広げていってほしいと思っています。

実務に強いDSAドローンスクールとは

DSAドローンスクールはどんな生徒が通っているのか

編集部:ドローンスクール「DSAなごのキャンパス」と「岡崎校」の運営状況についても教えてください。どのような方が受講されているのでしょうか。梅原さん:自治体関係の方も非常に多いですね。あとは、ライフライン企業の方々です。交通、物流、電気といった企業の方々や、ゼネコン関係の方も多く受講されています。

編集部:リピート受講も多いと伺いました。

梅原さん:そうですね。特に自治体さんに関しては、今まで1市町村に1人か2人しかいなかった操縦者では足りないと気づいたところが、どんどん追加で操縦者を育成しようとしています。

ライフライン企業に関しては、毎年何十名という単位で決まっていますので、安定した需要がありますね。

DSAなごのキャンパス「卒業後のフォロー体制」

編集部:卒業後のフォロー体制はどうなっているのでしょうか。梅原さん:趣味の方には、法律や義務がまだまだ変わっていく業界ですので、その都度卒業生の皆様には、スクールから事前連絡をしたり、ライフライン企業の方には、年4回の訓練を必ず行っていただいています。技術レベルを維持するためには、継続的な訓練が不可欠です。資格を取っただけで終わりではなく、実際に使える技術を保ち続けることが重要です。

編集部:かなり手厚いフォローですね。

梅原さん:災害時やライフラインの復旧時には、確実にドローンを飛ばせる技術が求められます。ですから、卒業後も責任を持ってサポートする体制を整えています。

ぜひドローンを学んでほしい!それは……

編集部:梅原さんのスクールに、どのような方に来てほしいとお考えですか。梅原さん:本気でドローンを業務で飛ばすような方、特に大きな会社や自治体で指示をする立場の人に学びに来てほしいのです。

編集部:指示をする側、というのは具体的にどういう方でしょうか。

梅原さん:社長や上司、部長クラスの方々ですね。特に災害時を想定すると、災害対策本部にいる上層部の方が現場に指示を出す場面が多いんです。

でも、ドローンの特性や限界を理解していない状態で指示を出してしまうと、現場で情報が混乱してしまうことがあります。

もちろん現場で実際に操縦する職員や隊員の方の技術も大事ですが、そこを指導する立場の人にもドローンについてしっかり学んでいただきたいのです。

編集部:指示を出す側も、ドローンに対する理解や知識が重要だということですね。

梅原さん:そうです。今まではどちらかというと現場の方が来られるケースが多かったのですが、うちがいろんな地方自治体やライフライン企業と取り組みをさせていただいているので、少しずつ上の方にも来ていただけるようになってきました。

上の方がドローンの操縦も含めた知識を身につけていれば、いざ使わなければならないタイミングで、どういう使い方をすべきか、より適切な指示や決断ができます。

編集部:他にはどのような方に来てほしいとお考えですか。

梅原さん:お子さんがいるお母さんですね。ちょっと手が空いた時に、今のうちに資格を取っておいてほしいです。女性の枠を増やしたいと思っています。

編集部:手に職をつける選択肢としてのドローン、ということでしょうか。

梅原さん:そうです。お仕事に戻る時の選択肢として、ドローンもこれからすごく有効だと思います。復職を考えている女性の方々に、ぜひ挑戦していただきたいですね。

それから、シニアの方ですね。趣味としてももちろんですが、セカンドキャリアとして、ドローンは良い選択肢だと思います。

編集部:シニア世代がドローンを学ぶメリットは何でしょうか。

梅原さん:指先を動かすことで脳の活性化につながります。万が一の災害時には行政を頼らず、自助として自分たちで対応できる力を持つことができます。

ドローンは難しいというイメージを持たれる方が多いと思うのですが、車の運転と一緒なんですよ。道路交通法を学んで、運転の技術を学んで、安全に操縦できるように練習するということです。

若い人が1時間でできることなら、シニアの方は10日かけて、できるようになればいいのです。

わたしはかならず最後まで伴走し、指導いたします。しっかりできるようになるまでサポートしますので、シニアの方にもぜひ足を運んでいただきたいと思っています。

まとめ

畜産現場の深刻な暑さ問題に、ドローンで消石灰を散布するとソリューションを生み出した梅原さん。屋根温度を最大30度、屋内気温を5〜7度下げる技術は、全国から注目を集めています。この成功の背景には、鹿児島県、ドローン業者、消石灰メーカーという異なる専門性を持つ三者の連携と、1年近くにわたる地道な実証実験がありました。

梅原さんが運営するドローンスクールは、単なる資格取得の場ではありません。卒業後のフォロー体制も充実した、実務に強いスクールとして、確固たる信頼を築いています。

「指示を出す上司や部長クラスの方にこそ学んでほしい」

「お子さんのいるお母さんに手に職の選択肢として」

「シニア世代のセカンドキャリアとして」

梅原さんの言葉からは、ドローンが単なる技術ではなく、人々の可能性を広げるツールであるという強い信念が感じられます。

本格的なドローン技術を学びたい方、卒業後も継続的なサポートを受けたい方、実務で使える技術を身につけたい方にとって、株式会社DSAのドローンスクールは最適な選択肢となるでしょう。

「最後まで面倒を見る」という梅原さんの言葉通り、受講生一人ひとりに寄り添う姿勢が、高い信頼を生み出しているのです。

RECOMMEND

この記事を読んだ方へおすすめ-

(取材)サイポート株式会社 中西 淳さん|「ニーズありき」で提供するドローンソリューションで日本の市場を盛り上げていく

テクノロジーと技術がすさまじいスピードで進化する今、あらゆる産業でドローンの利活用が進んでいます。 そんな中、「『ドローンの性能ありき』で事業のあり方が決まるようではいけない。あ...

2025.05.30|大橋礼

-

特許取得、農業・林業に特化した国産ドローンで第一次産業の未来を拓く|株式会社マゼックス 松添正征さん

第一次産業におけるDXが急務とされるなか、国産ドローンメーカーの株式会社マゼックスが注目されています。農業用ドローン「飛助」と林業用ドローン「森飛」を代表作に、現場の声に寄り添った機体...

2024.08.02|夏野かおる

-

(取材)エアロセンス株式会社代表・佐部浩太郎|国産機初のVTOL型ドローンで災害対策のDXに挑む

エアロセンス株式会社代表・佐部浩太郎氏は、かつてソニーでエンターテインメントロボット「アイボ」を開発した、AIやロボティクスの第一人者です。 技術開発への情熱をもう一度呼び起こし...

2025.05.21|宮﨑まきこ

-

ドローンスクール水戸校|国家ライセンスコース卒業後にドローン事業立ち上げ!卒業生インタビュー

今回取材したのは、SkyLancer株式会社の富岡基浩代表。茨城県のドローンスクール水戸校(運営:一般社団法人スカイガード)で、民間資格と国家ライセンスを取得しました。現在はドローン空...

2025.05.30|徳川詩織