「ロボットずもう」で大興奮!アーテックの「Hop STEAM Jump」

アーテックブロックやAlilo(アリロ)など、かわいらしい製品が魅力の同社。一体、どのようなカリキュラムを展開するのでしょうか。

今回はアーテックの東京支社にお伺いし、詳しい内容について教えていただきました。

(最後、「コエテコ」の無茶振りに対応してくださった姿は必見です!)

家からヌッと現れるリアルなライオン。

オフィスも楽しい雰囲気だ

(取材協力:グリーンベアイングリッシュ武蔵浦和校)

パズル・ロボット・プログラミングの三本柱

—まずは、Hop STEAM Jumpのカリキュラムについて詳しくお伺いできますか。Hop STEAM Jumpのカリキュラムは「パズルトレーニング」「ロボット」「プログラミング」の3つから構成されています。

月2回コース(各60分)の場合、1回目が「パズル」+「プログラミング」。2回目が「ロボット」というカリキュラムです。

パズルトレーニング

「パズルトレーニング」では、ブロックを使っていろいろな課題をクリアします。具体的には、ブロックが崩れないように積み上げる「バランスゲーム」、テキストに描かれたマスに合わせてブロックを敷き詰める「しきつめパズル」などですね。

ブロックをどう積めばいいかな?と試行錯誤することで頭のトレーニングにもなりますし、指先の発達にも効果的です。

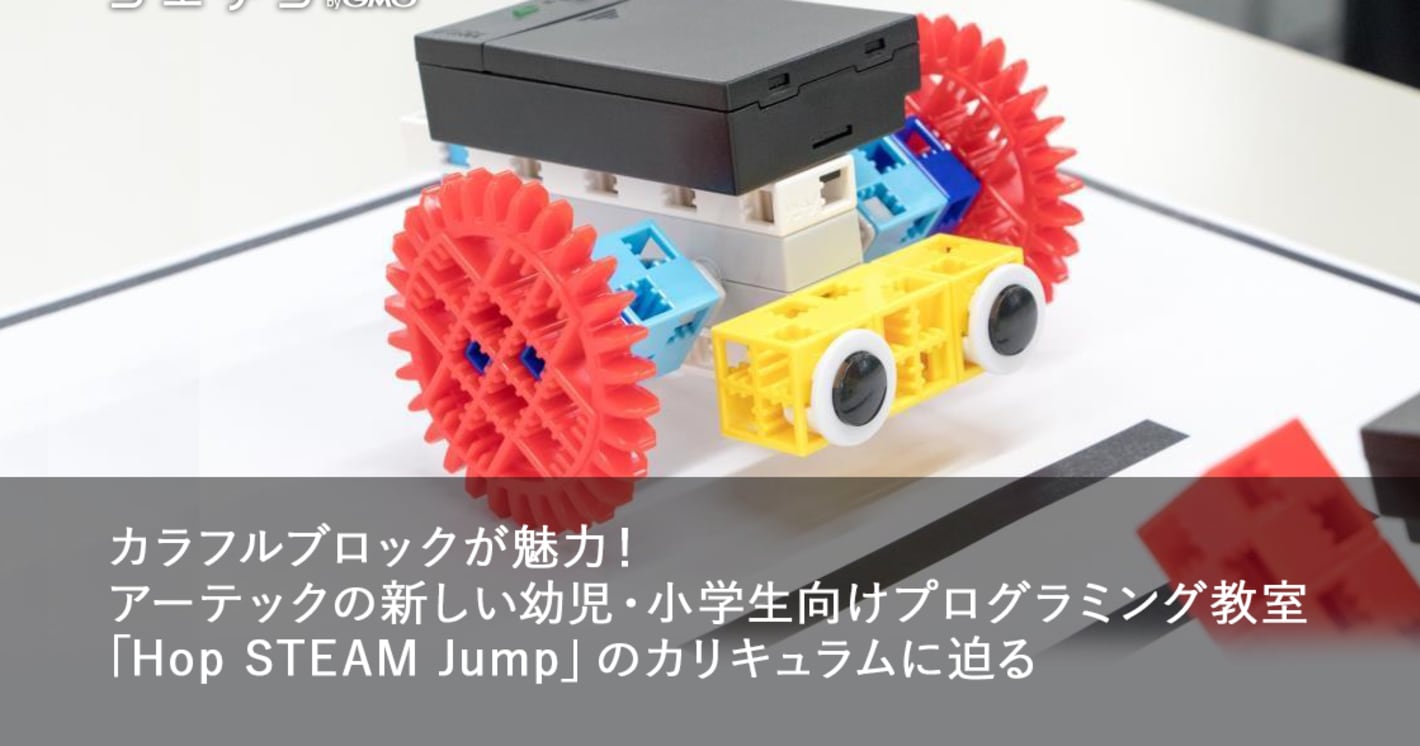

ロボット

「ロボット」ではモーターを使ったり歯車を使ったりしてロボットを組み立て、基本的な機構のしくみを学びます。

コネクター部分は子どもの指が入らないサイズになっていて、感電などの事故が起こらないように配慮しています。

初めから難しいものを作るのではなく、単純なパーツから始めるので、初めてのお子さんでも安心して取り組んでいただけます。

プログラミング

そして「プログラミング」ではAlilo(アリロ)という知育ロボットを使います。こちらはのちほど詳しくご説明しますね。

知育ロボットの「Alilo(アリロ)」。パネルを読み取って進むほか、本体ボタンでも動きをプログラムすることができる

—盛りだくさんの内容ですね。Hop STEAM Jumpの対象年齢は幼児~小学生とのことですが、低年齢向けならではのこだわりポイントはありますか?

たとえば、子どもが興味を持ちやすいよう、ロボットは身近なものをモチーフにしています。「バイク」や「つりざお」などですね。

テキストでは「タイヤと足をくらべてみよう!」と促すなど、子どもに考えさせる内容になっています。

講師用テキストでも「生徒に考えさせる」よう促している

アーテックブロックは「思いつき」に強い

—入口の作品例を見ていると、かなり楽しそうです(笑)。子ども達の様子はどうですか?

会社入り口には様々な作品例が。これは遊園地のコーヒーカップ

他にも、「バイクを作ろう」という回に、テキストにはなかったのに「乗せる人も作りたい!」「荷物も載せようよ!」と工夫してくれた子がいました。

自分たちでどんどん考えて工夫していってくれるので、見ていて楽しいですね。

—工夫のしやすさがアーテックブロックの魅力なんですね。

そうですね。見ていただけると分かるのですが、ブロックの側面にも穴が空いていますよね。

一般的なブロック教材だと、横には穴が空いていません。あとからパーツを足そうとしても、側面にはくっつけられないんです。

その点、アーテックブロックは思いつきで足していけるので「こうしよう!」と思ったらその通りに作っていけます。

「ロボットの足が空振りしているから、1個だけ足そう」というような工夫がしやすいんですね。

「ナナメ」にも積めるのがアーテックブロックの大きな魅力

パソコンいらずでプログラミング学習

—では、「プログラミング」について詳しくお伺いしたいと思います。このパネルを並べると、Alilo(アリロ)が動くんですよね。どういう仕組みなんですか?

実は、それぞれのパネルには微小なドットが印刷されているんです。

アリロの下部にあるセンサーがそれを読み取って走るんですよ。

穴のように見えるのがセンサー。ここでパネルを読み取って動く

—いっぱいしゃべってくれるので可愛いですね!プログラムを声に出してくれるのは、お子さんにとって分かりやすそうです。

そうですね。振り回すと「うわ~、目が回るよお」と言ったり、乱暴に扱うと「痛い!」と抗議したりします。

説明会をしている最中、うっかり電源を切り忘れて「遊ぼうよぉ!」と呼びかけられることもあります(笑)。

「左に曲がるよ!」「ゴール!やったね!すごいすごい!」とおしゃべりしてくれるアリロ。目の部分も矢印の形になり、進行方向を教えてくれる。

授業では、街が描かれたシートを使います。「家からスーパーへ行くにはどう進めばいいかな?」と考えて、パネルを並べていくんですね。

パネルには「まっすぐ進む」「右に曲がる」といったシンプルなもの以外にも「条件分岐」などがあります。

たとえばこのパネルは「アイスを持っていたら右折、キャンディを持っていたら左折」のカードですね。

—ポップな見た目ですが、プログラミングの基礎をしっかり学べるんですね。他にはどんなミッションがあるんでしょうか?

アリロはパネルだけでなく、本体のボタンを押すことでもプログラミングができます。

アリロの見た目は「うさぎ」がモデルだそう。やわらかい耳がついており、愛嬌のあるデザイン

それを利用して「宝探し」などのミッションに取り組んでもらいます。フィールドに「お宝」に見立てたブロックを置いて、どう動けばたくさんお宝がゲットできるかな?と考えてもらうんです。

実際の動きはカードを並べて考えます。「お宝」のサイズも変えて、「大きいのを狙うのか、小さいのをたくさん集めるのか」と作戦を立ててもらいます。

カードの枚数(動ける手数)を限定することで、効率の良いルートを考えさせるようにしています。

まずはブルーのカードを並べ、その通りにボタンを押してプログラミング

実際に「すもう」で対決!

—カリキュラムを拝見していたのですが、「すもう」というのがありますね。

これは、作ったロボット同士で対決する遊びですね。最初はテキスト通りに作ってもらい、後半でそれぞれ工夫してもらうんです。

—なるほど。せっかくなので、お二人に対決していただいていいでしょうか!

え!(笑)。分かりました、やりましょう!

突然の無茶振りに対応してくださるアーテックのお二人

(左)教育コンテンツ事業部 植松愛理(うえまつ・あいり)さん

(右)アートテクノ事業部 営業課 宮城絵美(みやしろ・えみ)さん

植松さんのロボット。車輪で堅実に進むタイプだ

宮城さんのロボット。

ブルーのパーツは「ブロックはずし」だが、「こうやってツノにする子がいました」とのこと。子どもって自由!

そして……はっけよーい、のこった!

植松さんのロボットがすごい勢いで宮城さんのロボットを押しのけていく!

予想以上の迫力に笑い出すお二人

—えええ!(笑)。なんか、思った以上に激しいし、一瞬で決着がつきましたね。

やっぱりタイヤは強いな……。私はあえて脚タイプにしたので、若干、地面とのすきまができたときに押し上げられてしまったみたいですね。

2回連続で負け、分析する宮城さん

—これは盛り上がるし、試行錯誤しちゃいますね。ブロックはずしのツノ、かっこよかったですが。

見掛け倒しでしたね(笑)。前に前に、とめどなく、ゆるみなく進むのが強いんだな。

大人でもこれだけ楽しめるので、子どもはもっと大盛り上がりのはず

—最後に、読者に向けてメッセージをお願いいたします。

触れたことのないものだと、大人になってから苦手意識を持ちやすいですよね。

小さい頃に触れていれば、少しでもイメージすることができます。それだけでもハードルが下がるので、まずは気軽に初めてみて欲しいですね。

子どもの頃、学校で「理科の実験」の時間があると、教科書で学ぶより印象に残ったし楽しかったと思うんです。

自分の作ったものが動くと、何よりもまず楽しいんです。

その気持ちが我々の原点で、「プログラミング教育」を教材メーカーが発信することの意味はそこにあるのかなと考えています。

—ありがとうございました!

東京スカイツリーをバックに

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

本格派ロボットプログラミング教室「エジソンアカデミー」と「自考力キッズ」。未来を生き抜く力を養うカリキュラムとは?

全国700以上の教室を展開する、ロボットプログラミング教室「エジソンアカデミー」。教材とカリキュラムの開発を手がける株式会社アーテックは、大阪府八尾市に本社を置く、学校教材・教育玩具メ...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

「Viscuit(ビスケット)」開発者・原田康徳先生 | アーテック「first STEAM」監修

株式会社アーテックが4歳から学べるSTEAM教育スクール「first STEAM(ファーストスティーム)」を新規開講します。今回は「デジタルアート」のカリキュラムを完全監修された「Vi...

2025.06.24|夏野かおる

-

中高生向け本格プログラミングスクール始動!TechAcademy×アーテック

「TechAcademyキッズ」を運営するキラメックス株式会社と「アーテックロボ2.0」開発元である株式会社アーテックが業務提携を行い、中高生向けのプログラミングスクールを始動します。...

2025.05.21|夏野かおる

-

embotが教室にやってきた!体験ワークショップの様子をくわしくレポート|スクール向けカリキュラムのテストマーティ...

子どもが大好きなダンボールを使ってロボットを組み立て、思い思いに動かせるプログラミング教材・embot(エムボット)がこの春、スクール向けカリキュラムのテストマーティングをスタートしま...

2025.05.30|夏野かおる

-

世の中に「プログラミング教育」を広めたい -ロボスク代表・益田耕次さんが、プログラミング教育に携わる理由-

プログラミング・ロボット教室を行う塾に対して、カリキュラムの導入から指導方法までのサポートを行う株式会社ロボスク。代表の益田さんにプログラム教育に携わる理由や、学びの場での講師の存在の...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部