LINE発のプログラミング教材!LINE entryを素人が触ってみた

友達や家族との連絡にもはや欠かせないツールとなってきた「LINE」。

そのLINE社が、実はプログラミング教育用のソフトウェアをリリースしているのをご存知でしょうか。

その名は「LINE entry」。

あのLINEが手がけたプログラミング教材とは、いったいどんなものなのか……!

気になったので、体験してみましたよ~!

LINE entryで何ができるの?

LINE entry公式サイト

さっそくLINE entryの公式サイトに飛んでみました。

LINE entryでできること

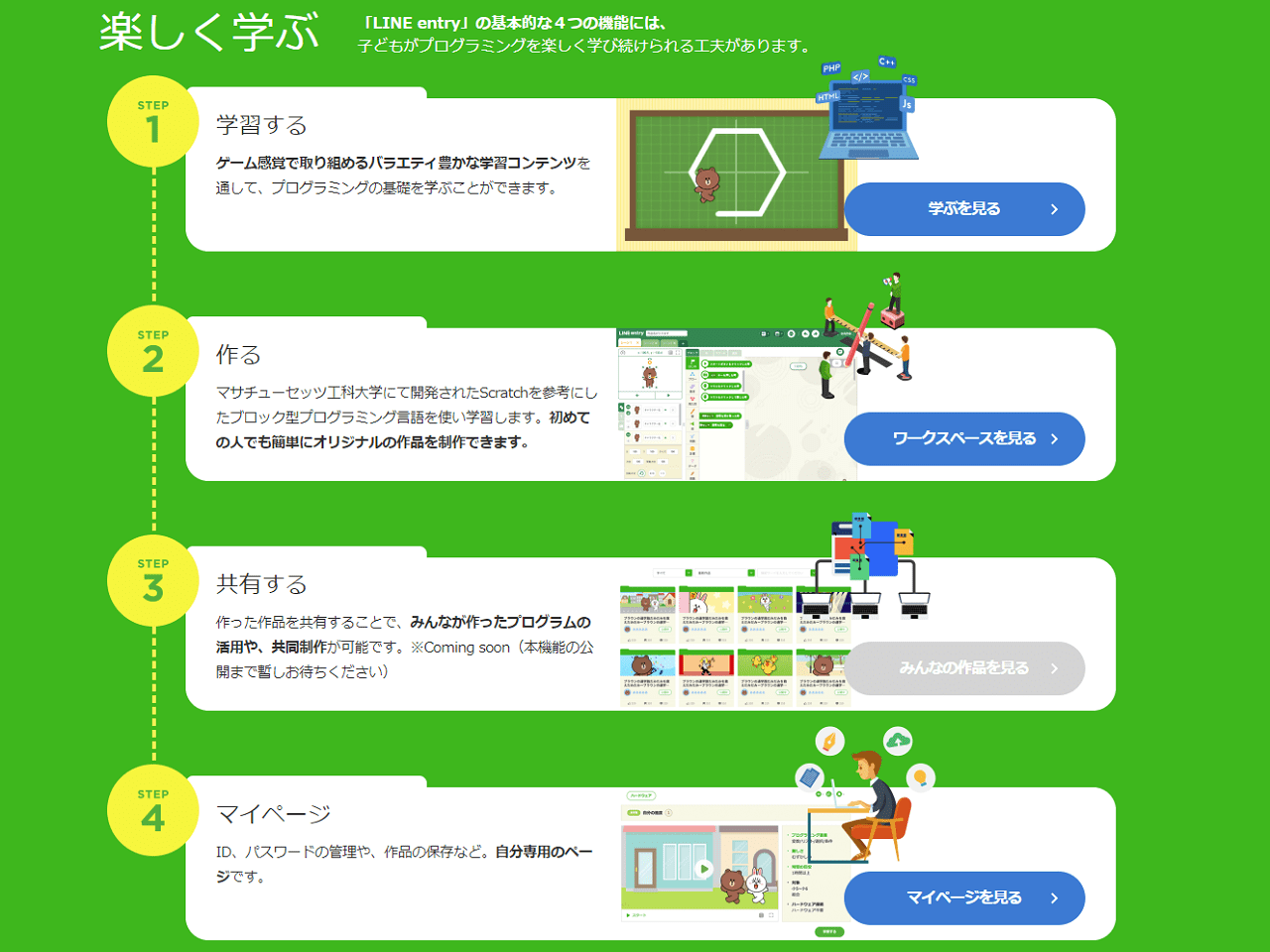

LINE entryでできることは「学習する」「作る」「共有する」「自分専用のページを作る」の4つ。

そのうち「共有する」だけは2020年1月7日時点では未公開になっています。

「作る」から入れるワークスペース

「作る」をクリックしてワークスペースを見ると、Scratchを参考にしたブロック型プログラミング言語を使って自分で作品が作れます。

これは、以前書いた記事でも見たシステムですね……!覚えてますよ!

学習指導要領に則った公式教材も!

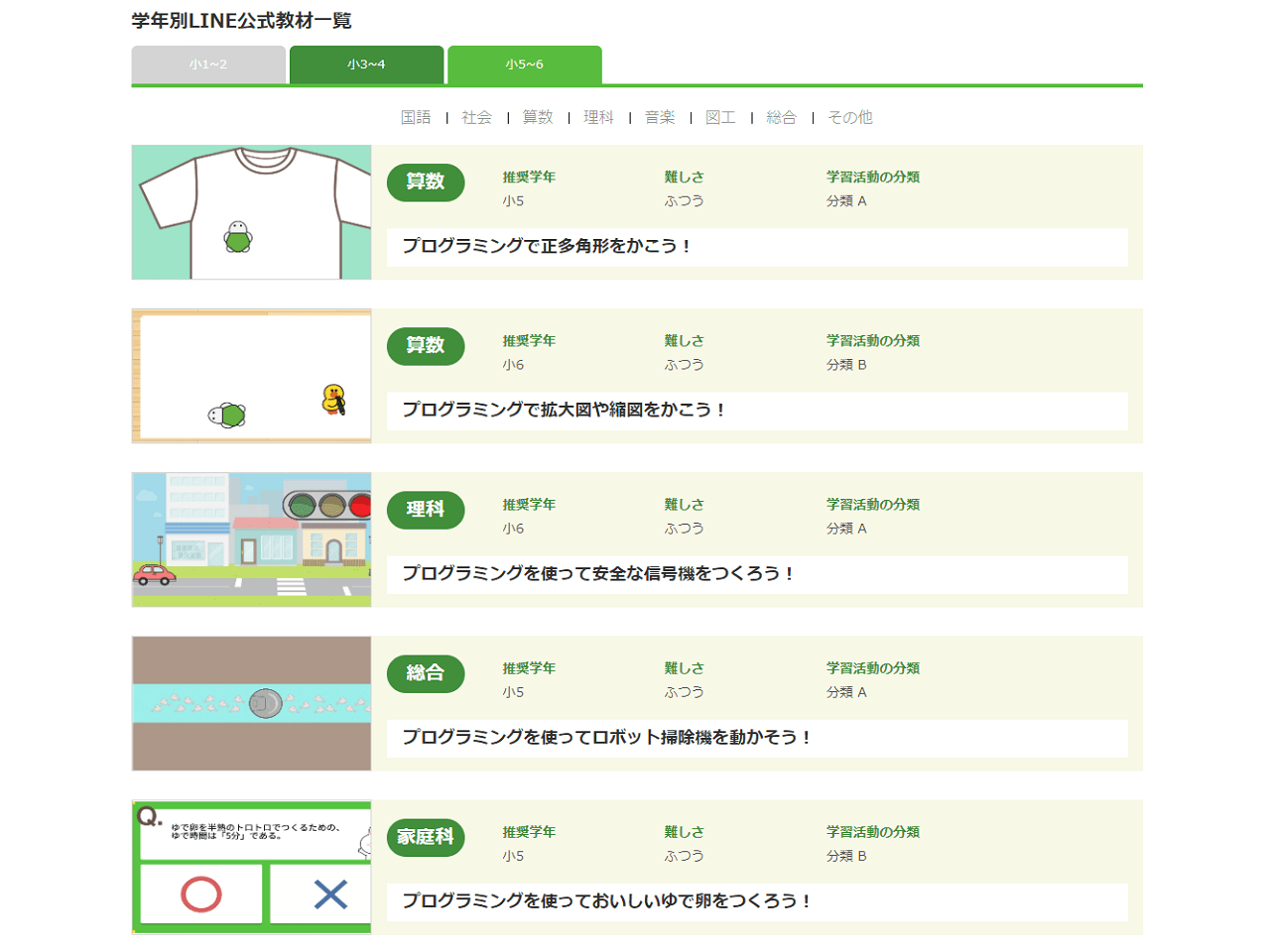

また、LINE entryには文部科学省が定める学習指導要領に則った公式教材が用意されています。

2020年1月7日現在は、小4~小6までの授業に対応する教材があります。

家庭科のプログラムがありました。いったいどんなの……?

気になったのは「家庭科」のプログラム。「算数」や「理科」はイメージがしやすいのですが、「家庭科」とプログラミングってどう結びつくんだろう……?

家庭科×プログラミング……!?想像がつきませんね。これはやってみるしかない!

触れてみよう!公式教材

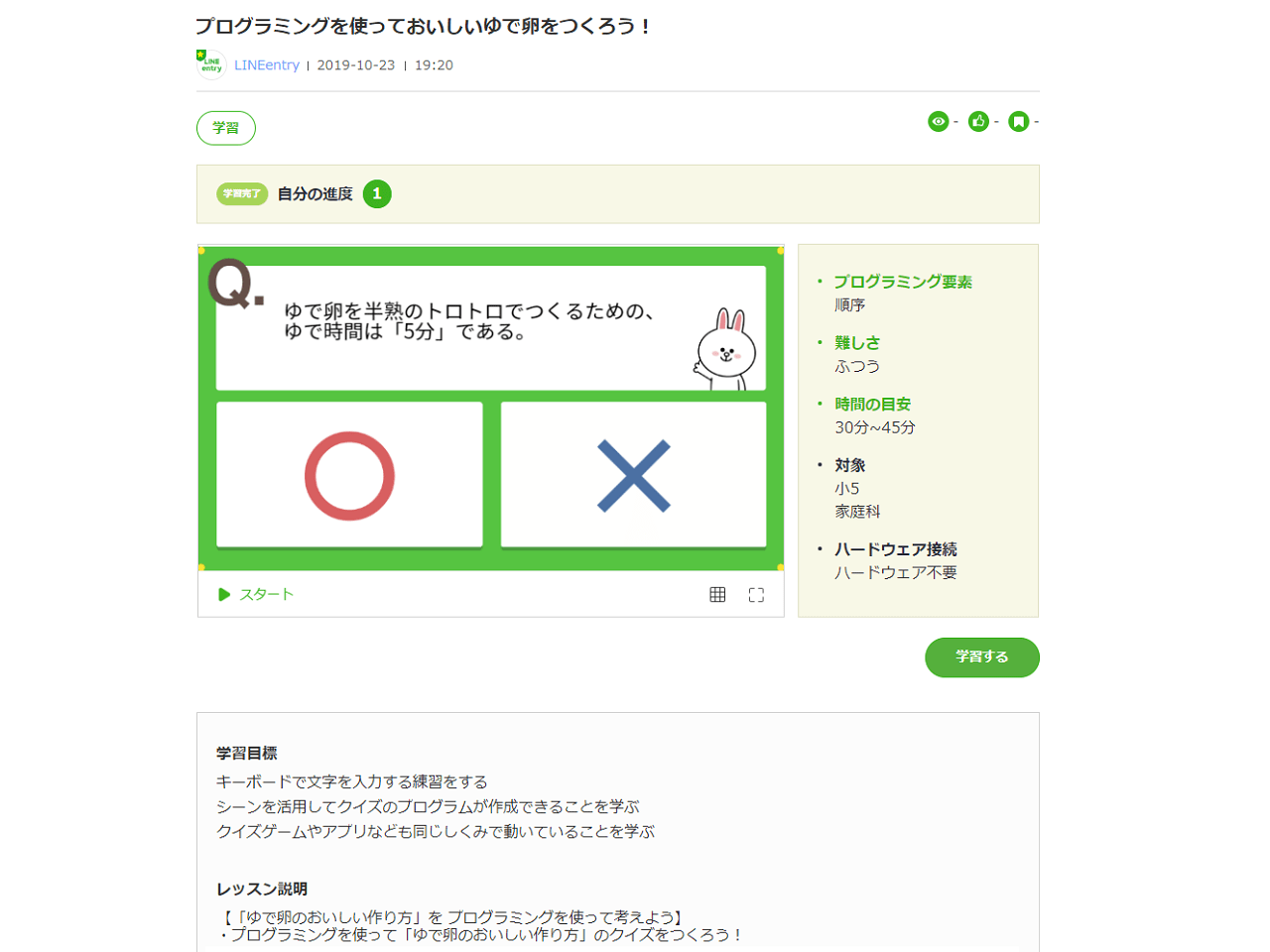

ゆで卵の作りかたに関するクイズでした

気になったので、さっそくこのプログラムを学習してみることにしました!

「▶スタート」で実際にクイズを触ることができ、「学習する」ボタンを押すとワークスペースに入ります。

どうやら、ゆで卵のおいしい作りかたに関するクイズを作るようです。なるほど!

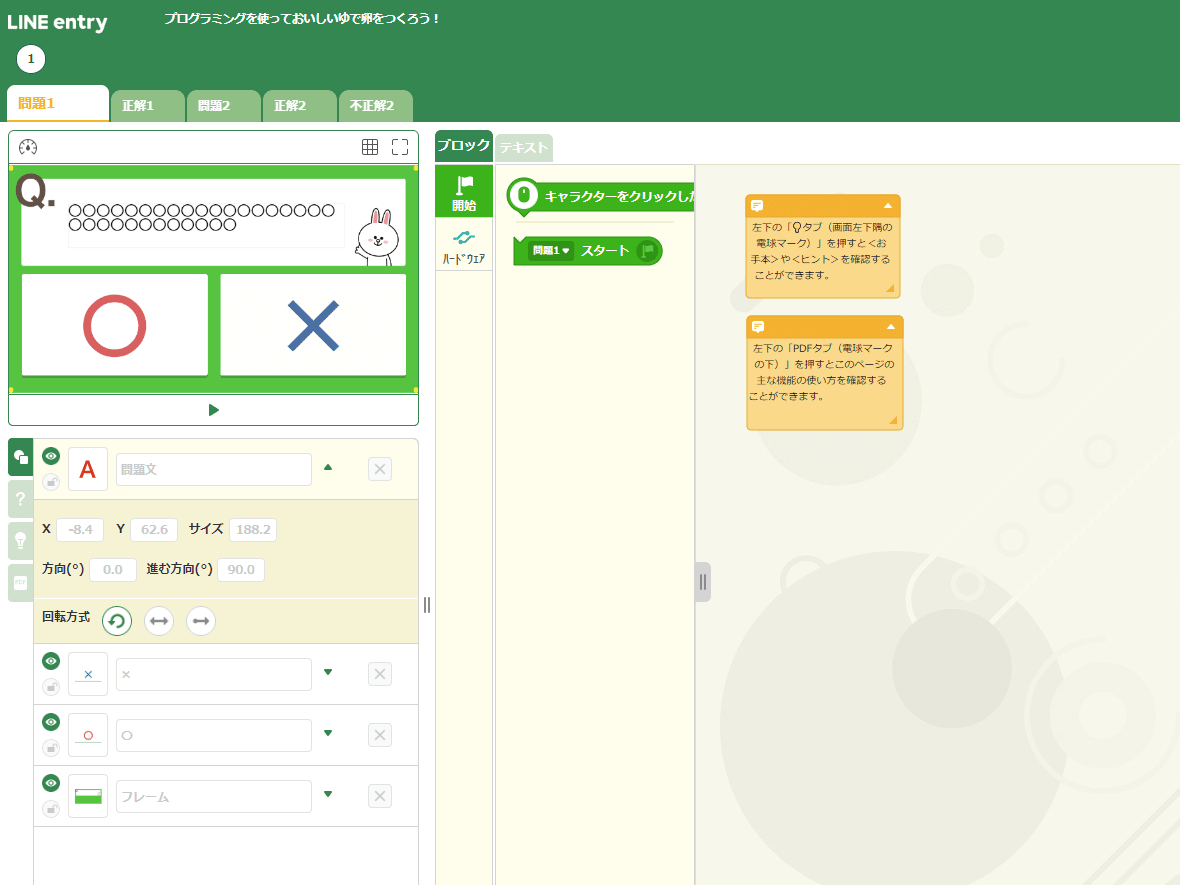

「学習する」をクリックしてワークスペースに入りました

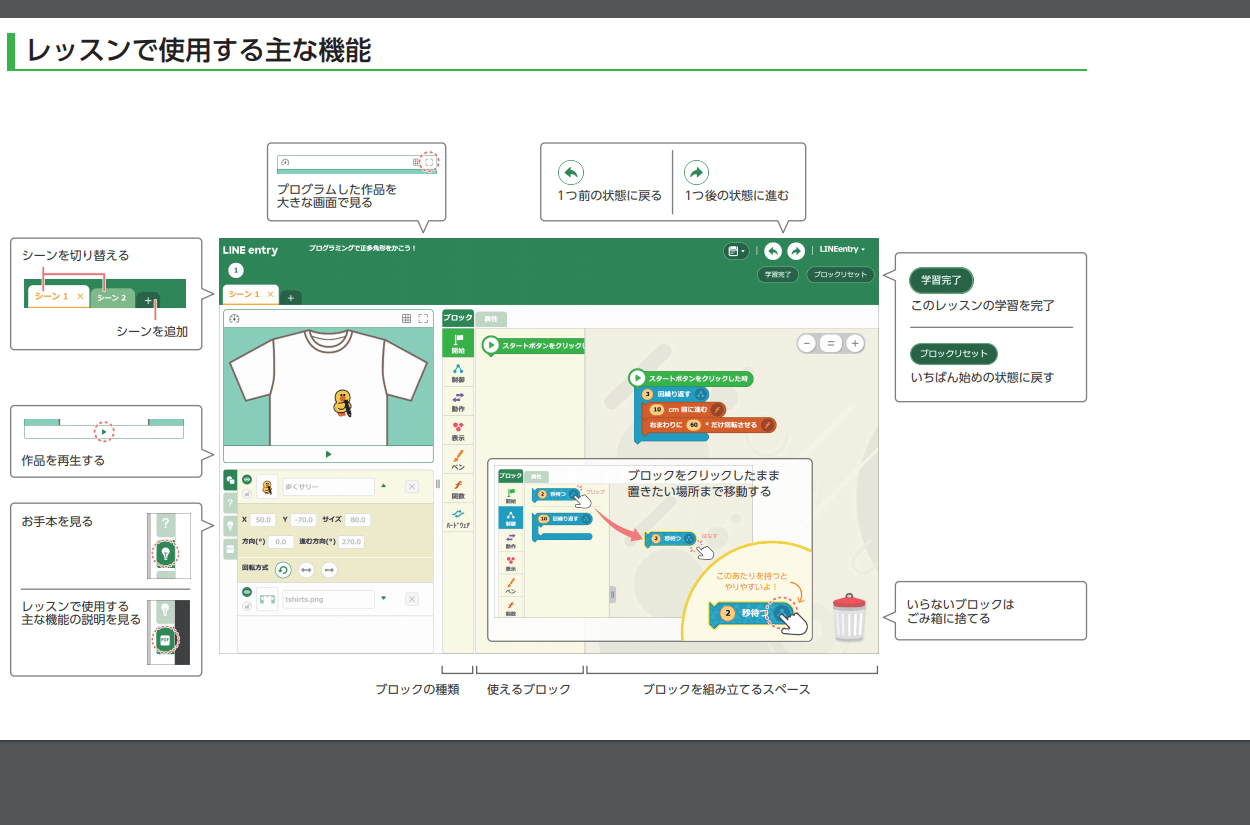

さっそくワークスペースに入りました。電球マークをクリックするとヒントがもらえ、PDFマークをクリックすると操作法を書いたPDFをダウンロードできます。親切設計……!

PDFをダウンロードして操作を確認します

わたしはまったくわからないので、PDFをダウンロードしました。なるほど、まずは文章を打ちこめばいいんだな……!

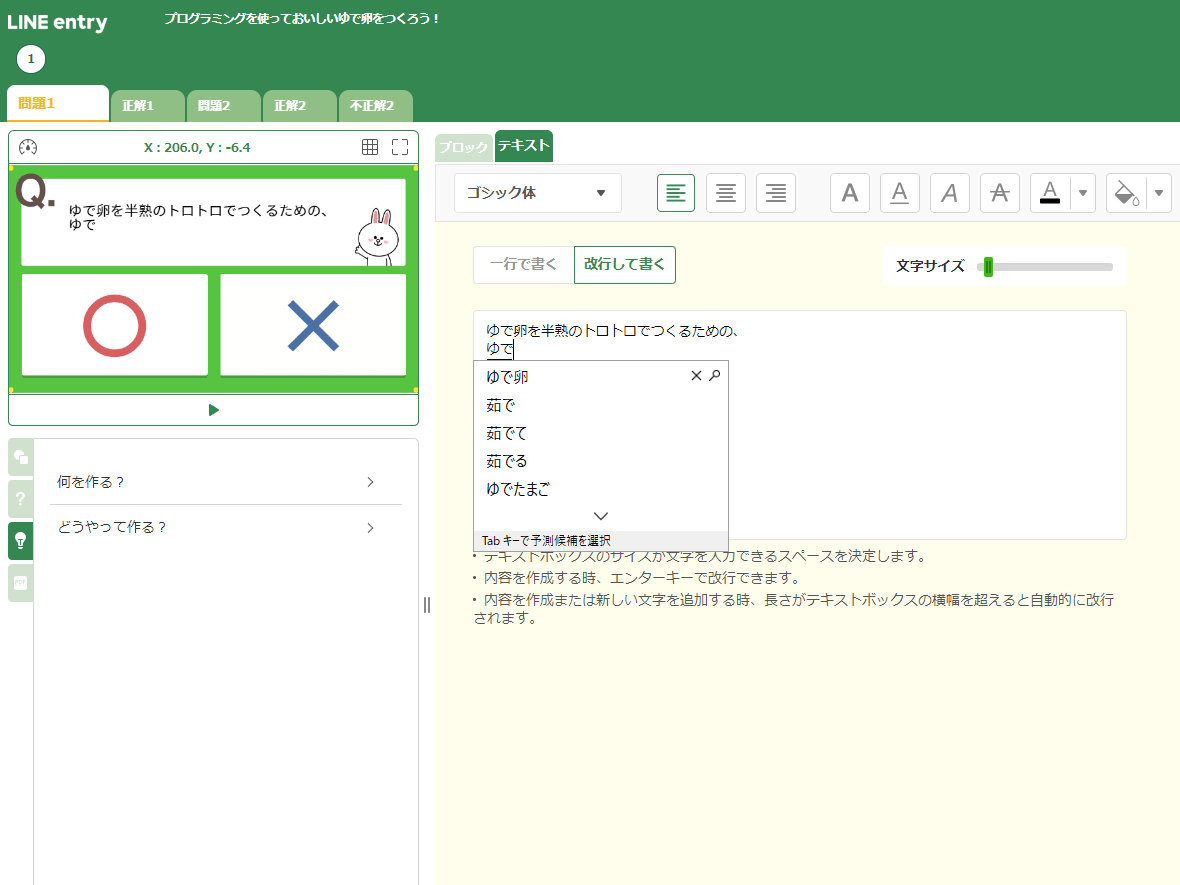

まずは問題文づくりから

中央上側にあるタブを「ブロック」から「テキスト」に切り替え、問題文を入力していきます。

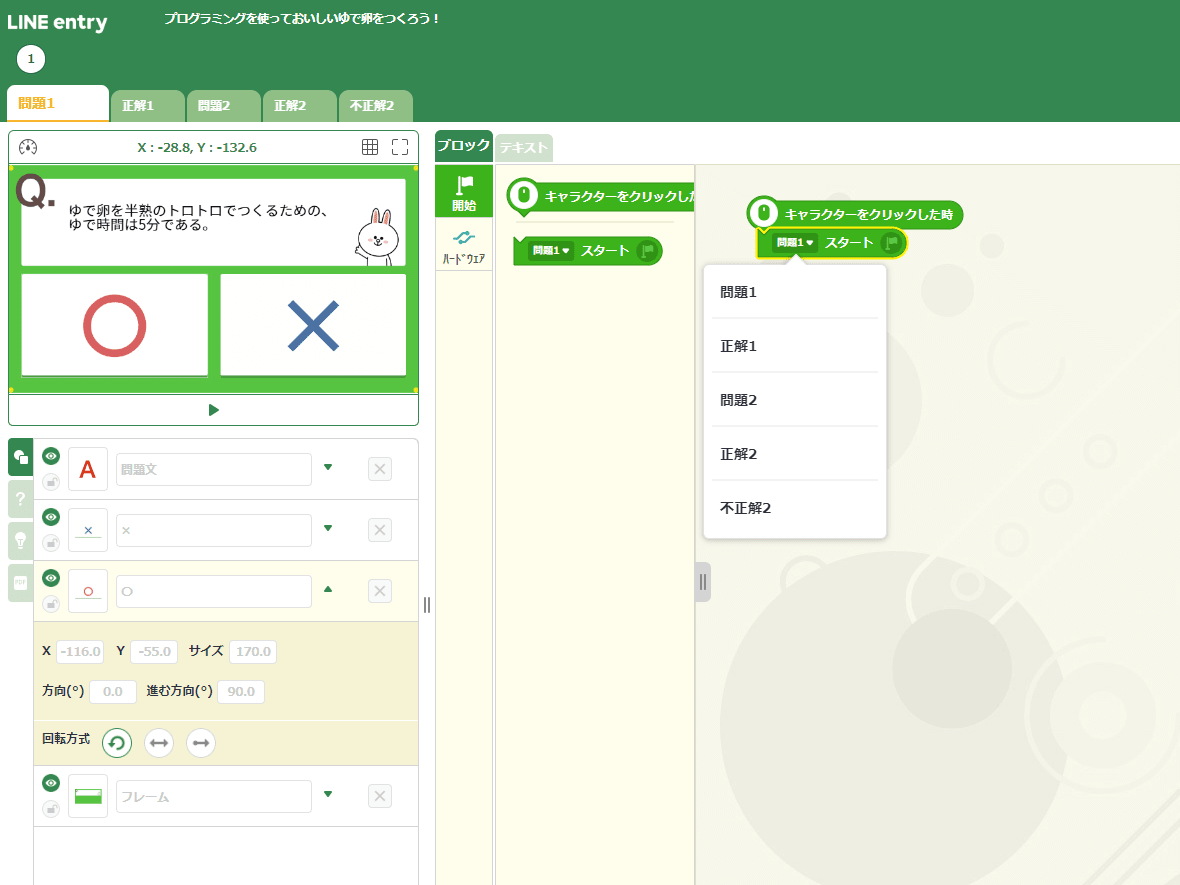

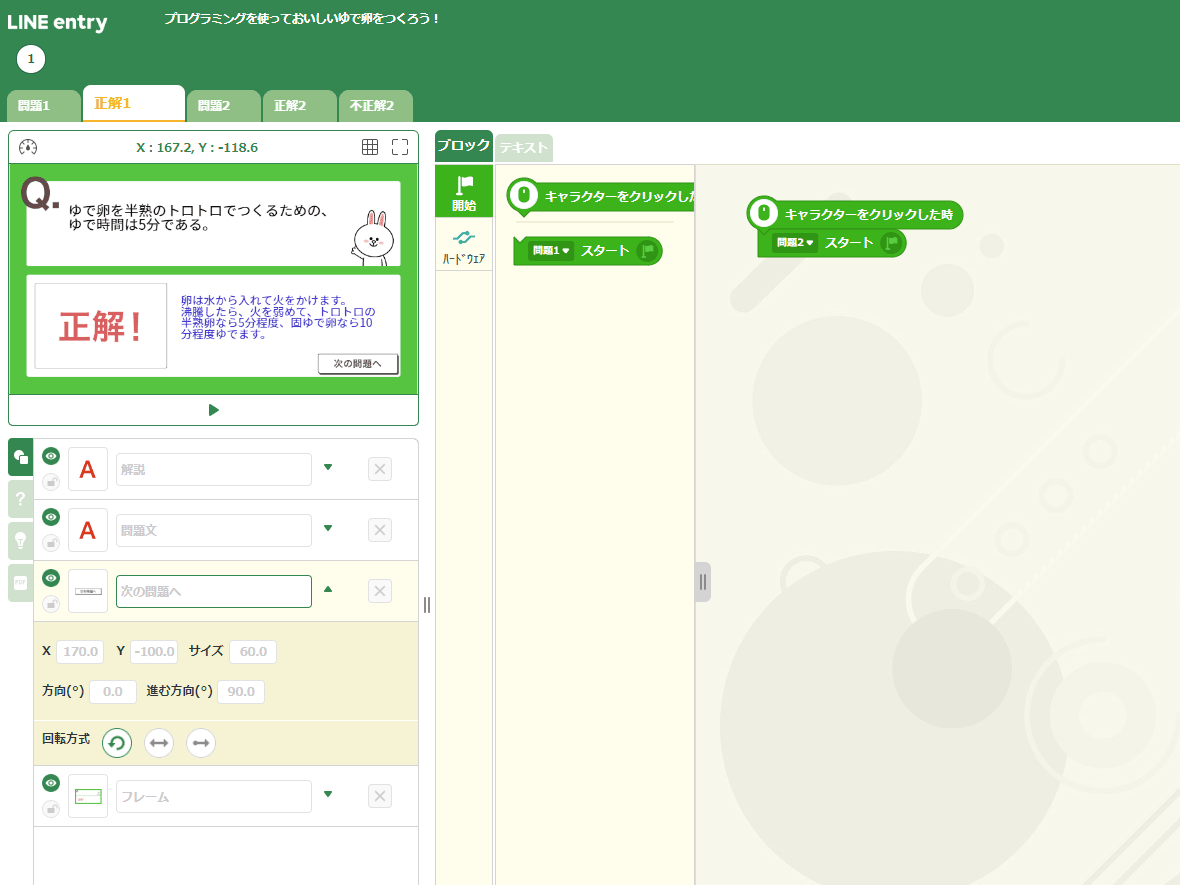

正答をクリックすると、正解に飛ぶようにします

続いて、「○」と書かれた欄をクリック。「『問題1』をスタート」のブロックをくっつけて、『問題1』の部分を『正解1』に変更します。

へぇ~!クイズってこうやって作るんだ!

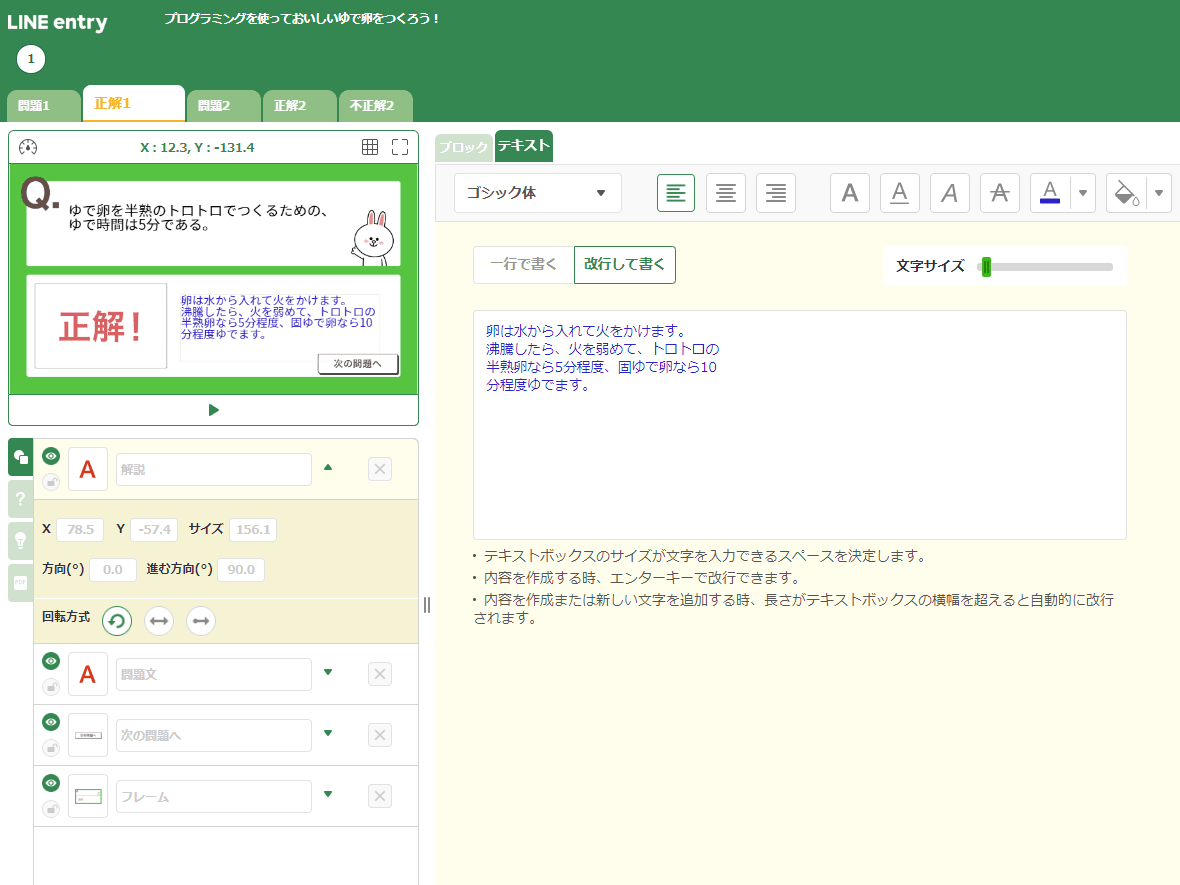

「正解1」のページを作ります

左上から「正解1」のタブをクリック。「解説」欄をクリックして、解説文を打ち込みます。プログラミングはわからなくても、文章を書くのは得意。ささっと書いちゃいましょう!

正解を作ったら、第2問へ飛ばすようにしましょう

おっと、「次の問題へ」の欄をクリックして、ここを押すと「問題2」が始まるようにしておかなくてはいけません。

作っている途中でも、右上の「学習完了」ボタンをクリックして「▶ スタート」を押せば動作を確認できるので、チェックしながら進めるのがよさそうです。

わたしは最初、この「問題2」を始める設定をわすれていて、5分くらい「動かない~!」と焦っていました。恥ずかしい……!

2問目のクイズは3択問題!

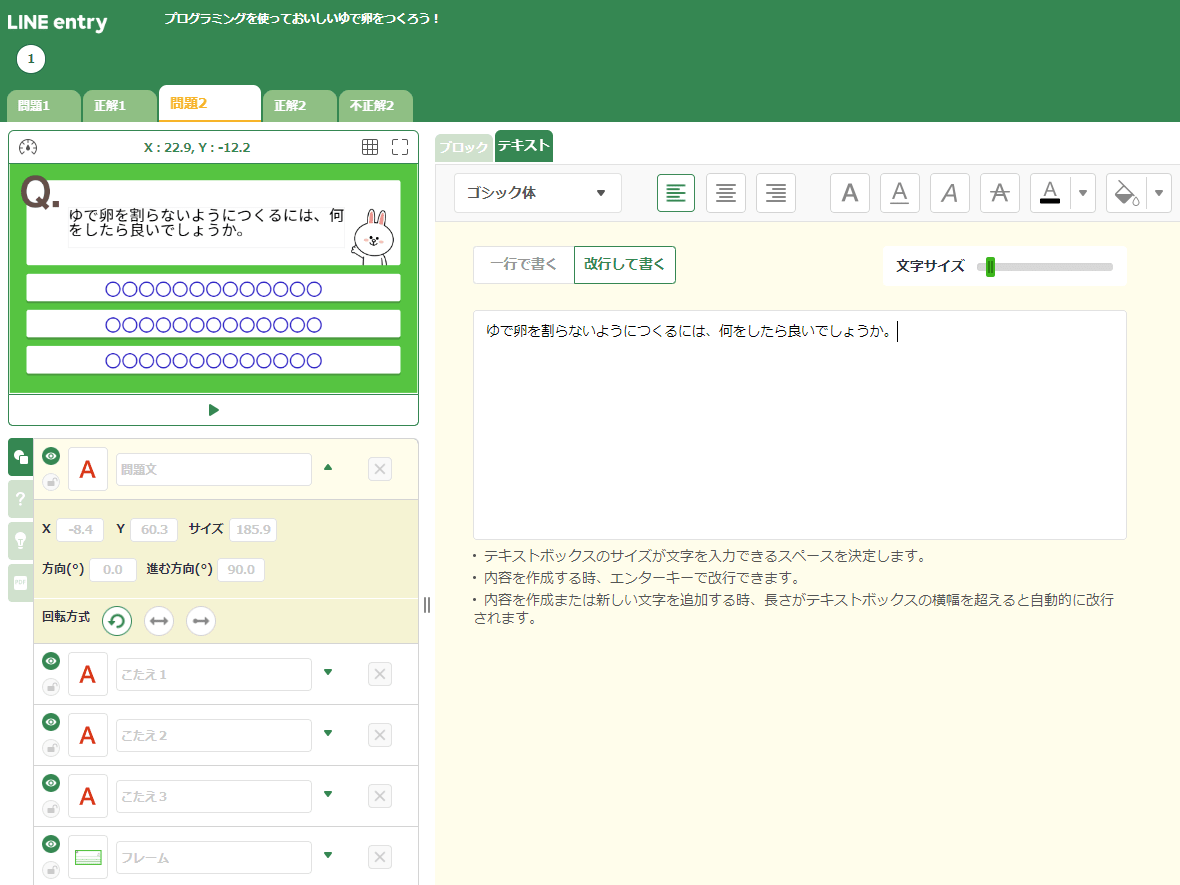

さすがにもう慣れました。問題文を入力します

気を取り直して「問題2」のタブへ。こんどは3択問題です。問題文を打ち込んだら……

解答欄をひとつずつ埋めていきます

解答欄をクリックして3択の答えを用意しておきましょう。あ、さっき「文章を書くのは得意!」なんて言ってたくせに誤変換がありますね……

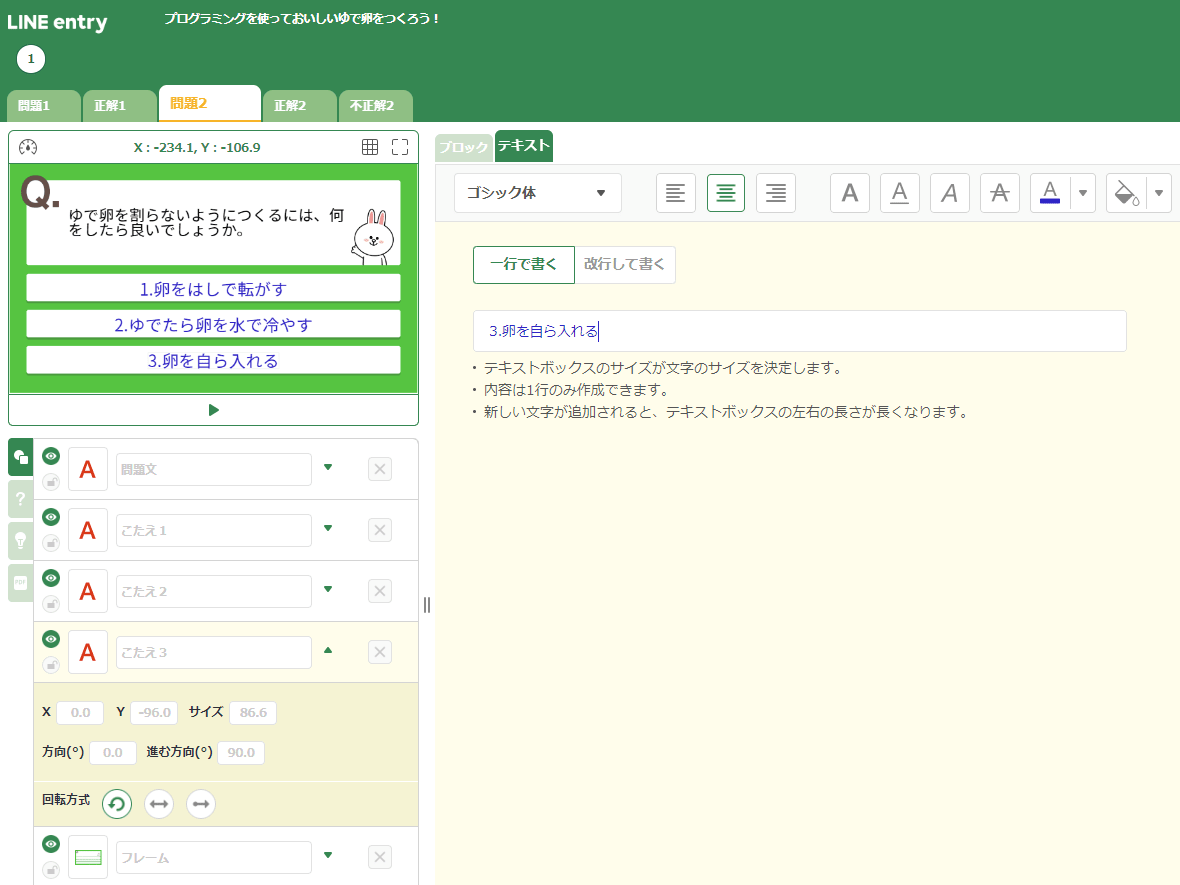

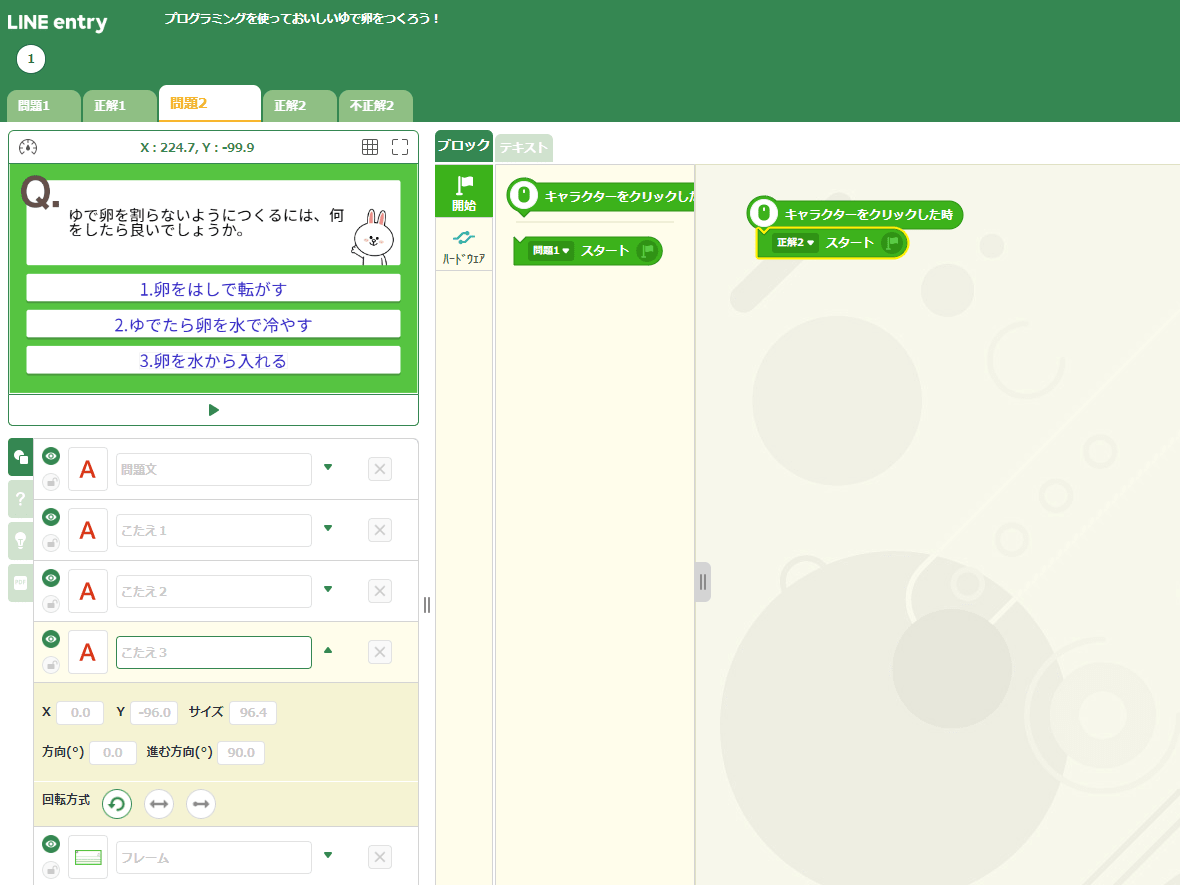

中央上部のタブを切り替えて進めましょう

「テキスト」から「ブロック」のタブに切り替えて、正答の3には「正解2」へ飛ぶブロックを。それ以外の答えには「不正解2」へ飛ぶブロックをくっつけておきましょう。

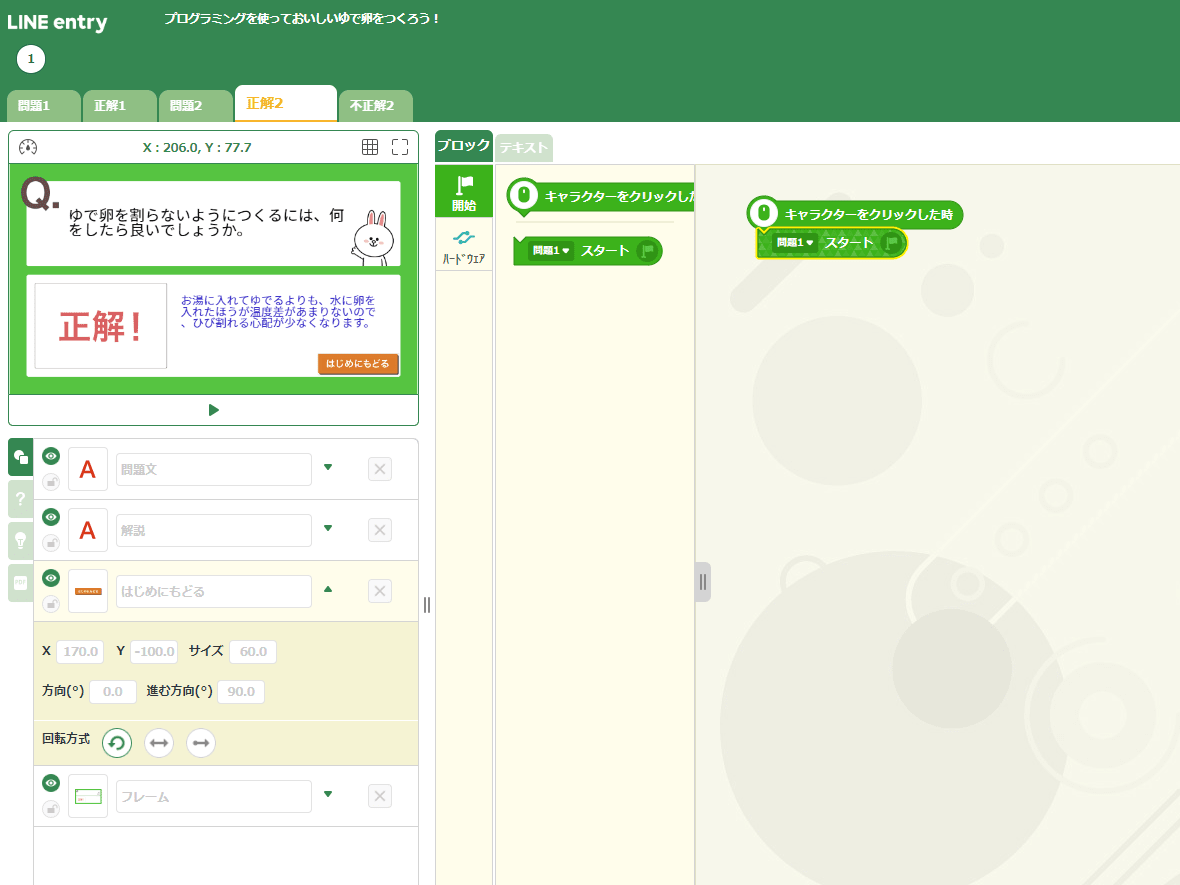

「正解2」のページを作ります

左上の「正解2」のタブをクリックして、解説文を打ち込んだら、「問題へ戻る」の欄をクリックして「問題1」へ飛べるようにしておきましょう。これで、スタートに戻ることができます。

やってみよう!ちょっとアレンジ

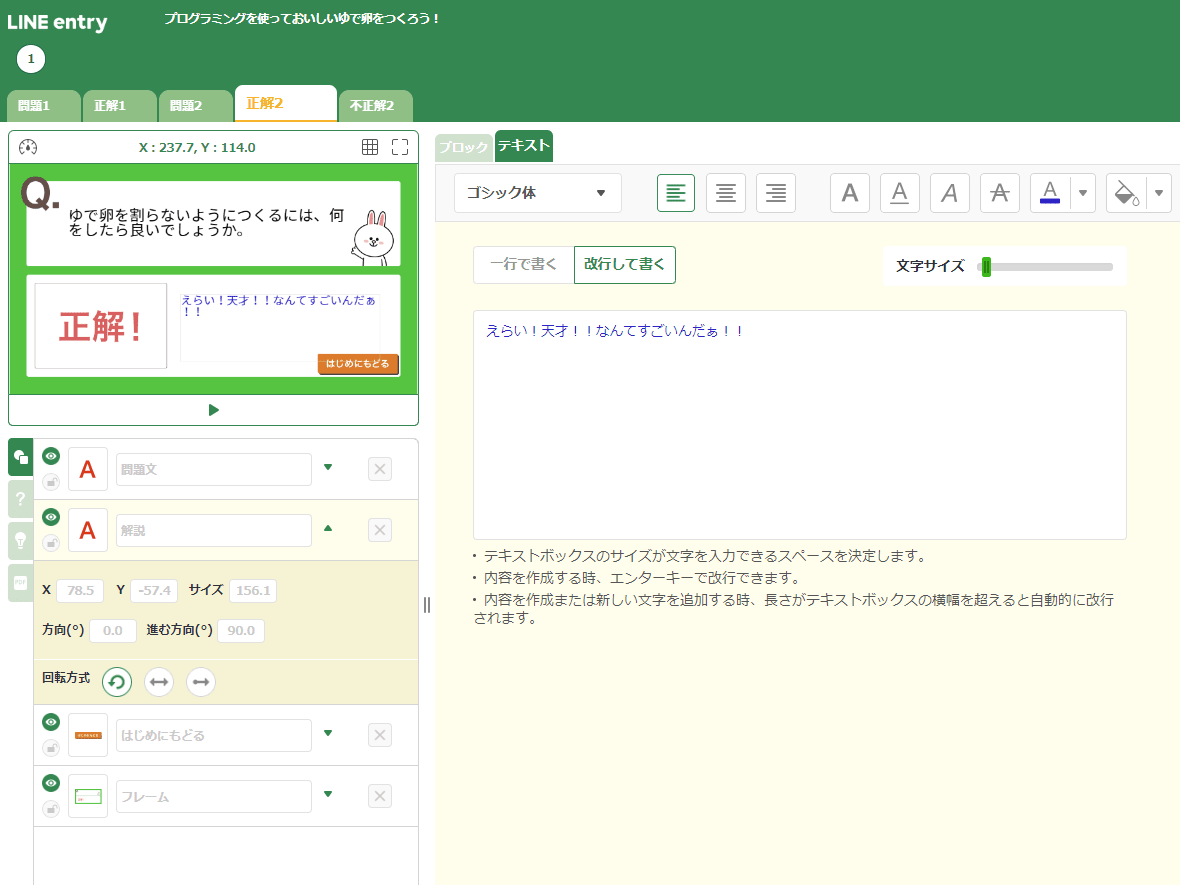

褒める語彙力がないのでこうなりました

正解の解説文を自分で打ち込めるということは、「正解した自分を褒める文章」にすることもできるはず……!と思ってやってみました。「天才!」って言われるのは気分がいいですね。

じゃあ、2問とも「間違えたら『不正解2』に飛ばす」設定にもできるのでは……?

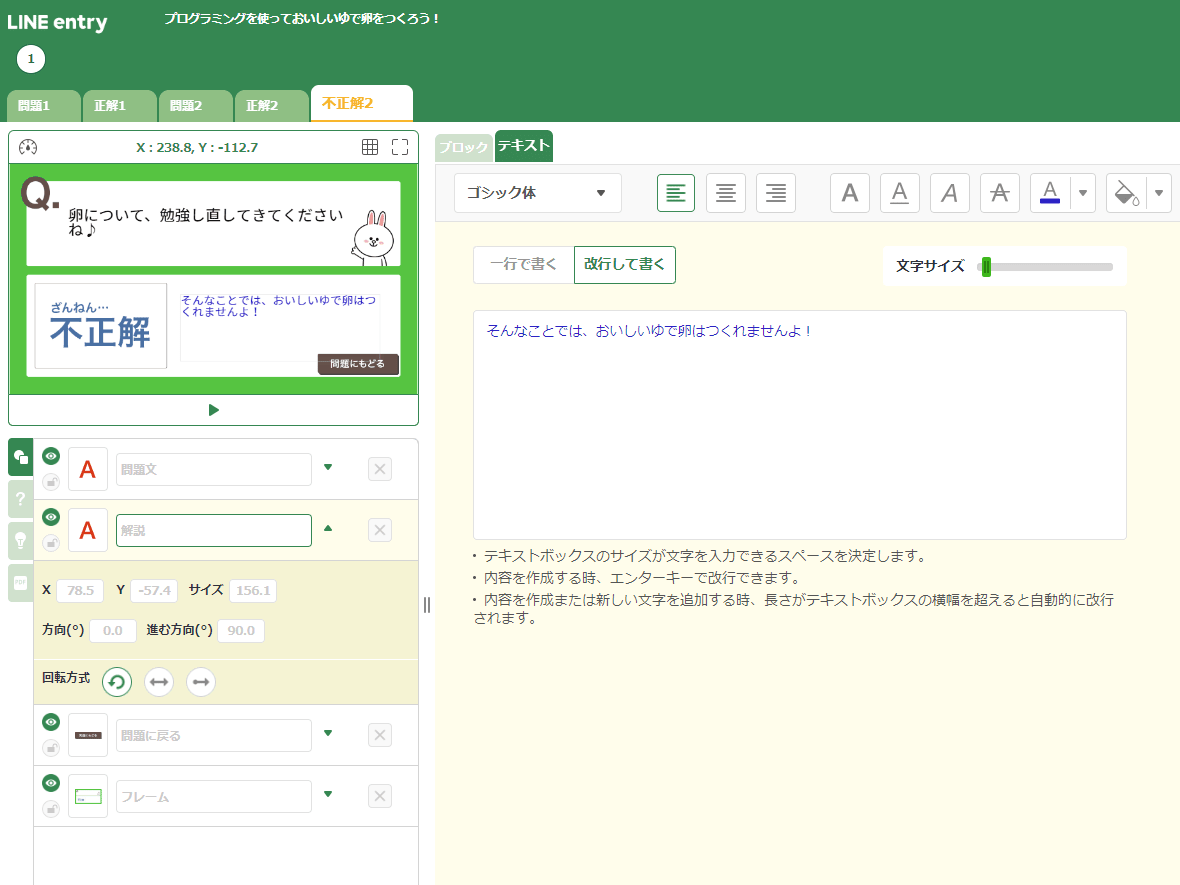

不正解の文面を変えてみました

ということで、不正解の文章を勝手に変えてみました。

問題文が表示されていると2問の問題に対応できないので、ダメ出しの文章にしました。かわいいうさぎのコニーちゃんが、ちょっと腹立たしく見えますね……!

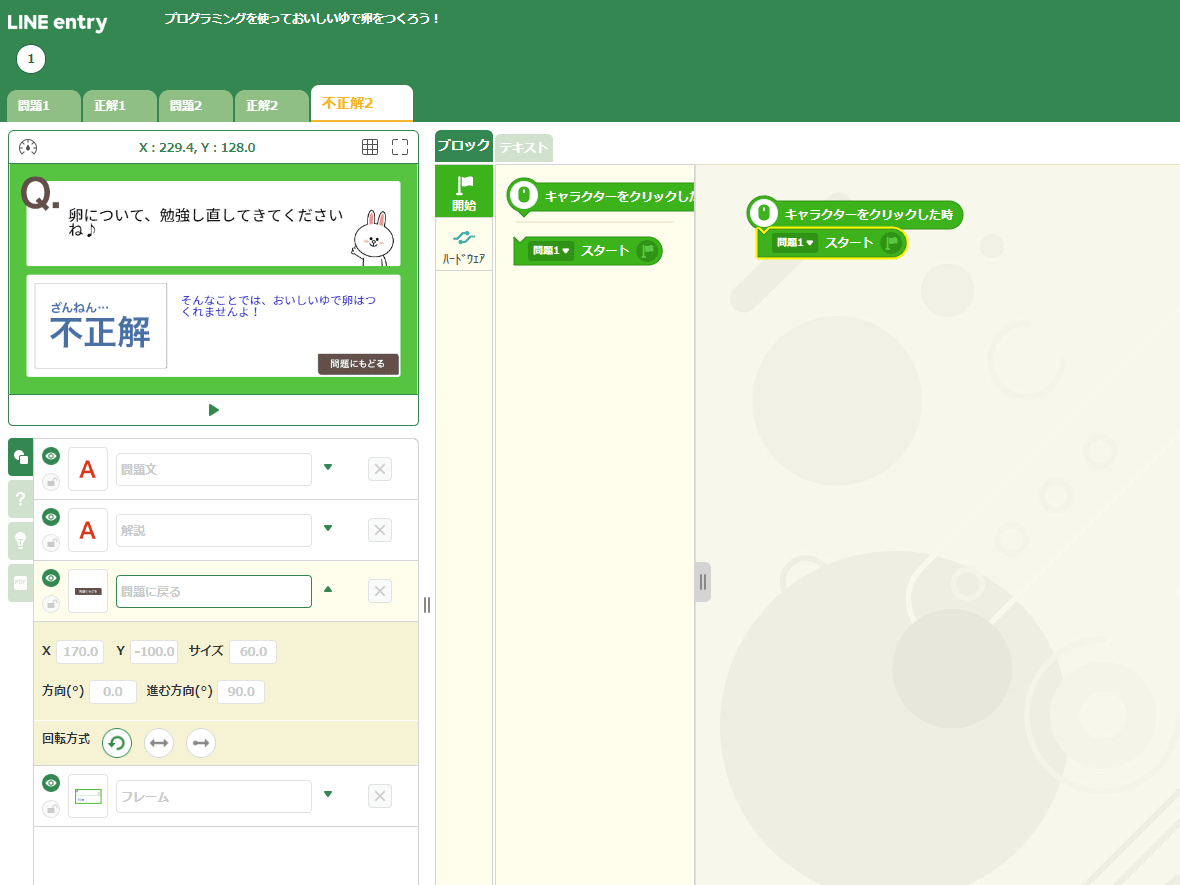

1問目でも2問目でも、間違えるとこのページに飛ぶようにします

「問題にもどる」をクリックすると「問題1」へ。つまり、最初に戻るようにします。つまり、2問めで失敗したら、もういちど最初からやり直しです。

そして、「問題1」の「×」を選ぶと「不正解2」に飛ばすように設定してみましたよ。

完成!いよいよテストプレイです

さて、完成したので動作確認をしましょう。「学習完了」ボタンを押すと動作の確認ができます。

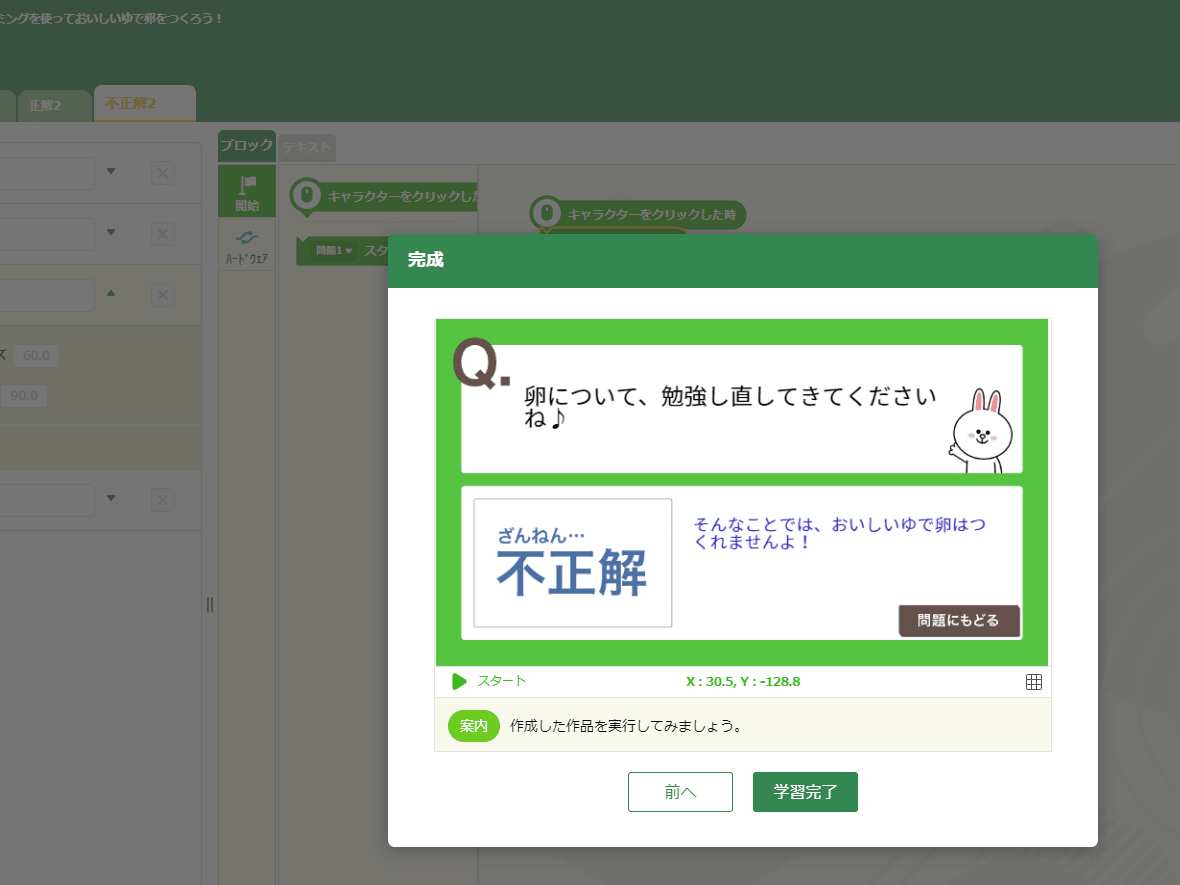

思った通り、「不正解2」が表示されました

1問目で×を押して間違えてみました。自分で書いた文章とはいえ、やっぱり腹が立ちますね……!

ともあれ、自分で想定したとおりのプログラムを組むことができました! やったぁ!!

まとめ

今回は「不正解1」のページがないため、「どうしよう……?」と思ったのですが、「不正解2」のページを再利用することで問題を解決しました。実は、これが「プログラミング的思考」。行動に対応した命令をどう組み合わせていけば、正解に近づくのか。それを考える力を養うことが、2020年から始まる「小学校におけるプログラミング教育必修化」の目的なのです。

小学生が、自分の学年に合わせた内容で勉強できるLINE entry。今回は触りませんでしたが、フリーモードでは自分でイラストを描いたり、画像をアップロードして動かすこともできます。「こうしてみたらどうだろう?」が思いつきやすい仕組みで、どんどんアイデアが浮かんできますよ。

ぜひ一度、触ってみてはいかがでしょうか。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

子どもたちが個性あふれるプログラミング作品をプレゼン! CodeCamp 6周年イベント「CodeCampKIDS...

オンライン完結型のプログラミング学習サービスを提供する「CodeCamp」。2013年のサービスリリースから今年で6周年を迎えたということで、2019年11月9日(土)、東京・大崎のT...

2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部

-

【体験・取材レポート】オンラインでも深く学べる|これからKIDSの「探究型学習」の魅力とは

”これから”の時代に欠かせない思考法を伸ばせるこれからKIDSがオンライン教室を開校!身近にあるモノ/コトを探究しながらプログラミングも学べる、探究型のプログラミング学習ができます。今...

2024.11.06|安藤さやか

-

マインクラフトで学ぶプログラミング!?30代のライターが体験してみた!

子どもが大好きな「マイクラ(マインクラフト)」。実はプログラミング教育対策にも使えるって、ご存知ですか?マイクラでプログラミングの勉強ができるD-SCHOOLについて、ライターが実際に...

2025.05.26|少年B

-

イラストもデジタルの時代。 N高卒の女性イラストレーターが「デジ絵」を極めるまで

イラストレーターは、アニメーターやゲームクリエイターに並ぶ「デジタルクリエイティブ職」として、子どもの“なりたい職業”で断トツ1位となっています。桜田ななさんは、そんなイラストレーター...

2025.07.31|原 由希奈

-

大好きなマイクラがプログラミングの学習に!プロマインクラフター・タツナミさんオリジナルワールドで学べる「プロクラ」の魅力

子ども達が大好きなマイクラ。実は、教育分野でも評価されていることをご存知でしょうか。子どもの創造性を伸ばすのはもちろん、「Microsot MakeCode(マイクロソフト メイクコー...

2024.11.06|夏野かおる

使用料はなんと無料!太っ腹ですね……!