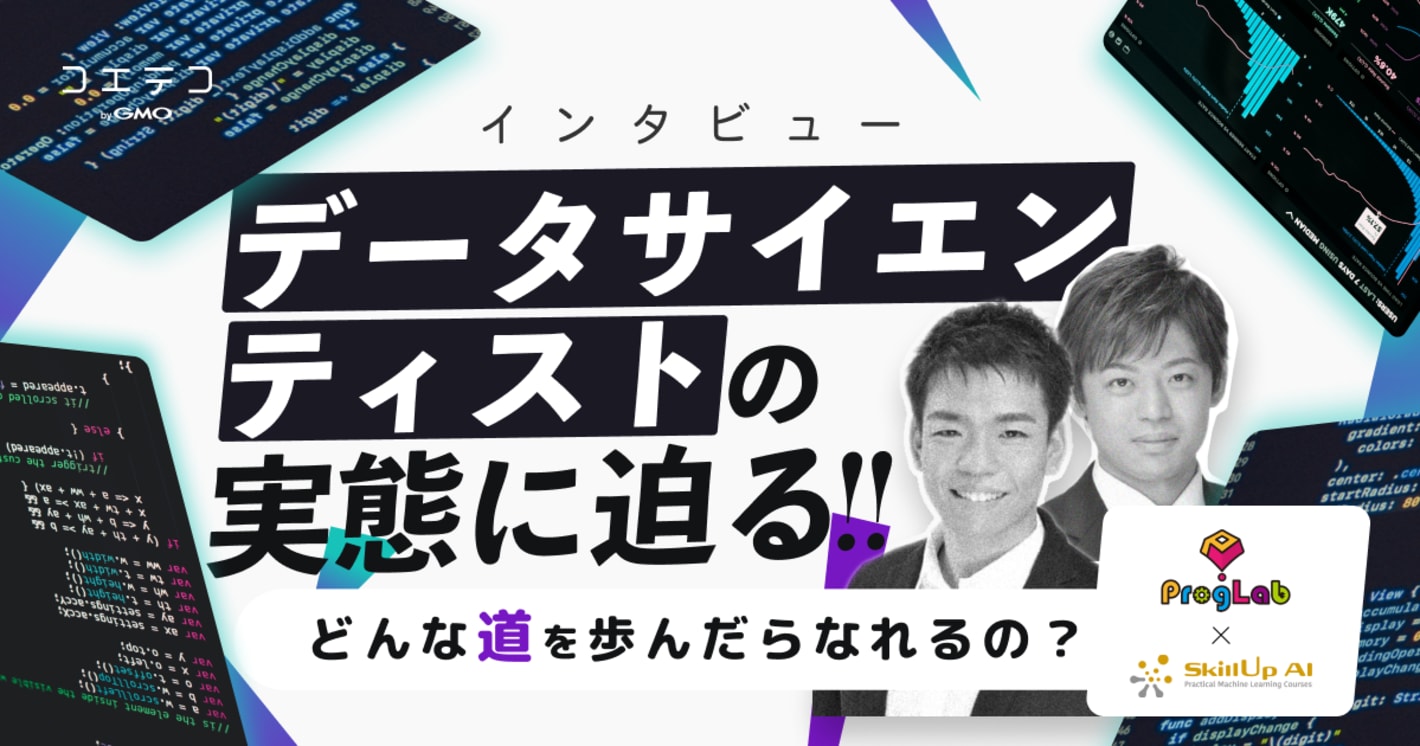

保護者が本当に知りたい、AI企業データサイエンティストの進路トーク|どんな道を歩んだらなれるの?

プログラミング教育の必修化によって、一気に知名度が高まったIT職「データサイエンティスト」。一方で、名前のインパクトだけが先行し、具体的にどんなことをする仕事なのかはよく知らない……という方がほとんどです。

そこでコエテコでは、社会人向けAI講座を多数展開し、500社を超える法人に向けて企業研修も行うスキルアップAI 株式会社さまにご協力を依頼。

同社で働く有能な現役データサイエンティストの斉藤翔汰(さいとう・しょうた)さん、森田大樹(もりた・だいき)さんのお2人に、今のポジションに就くまでの軌跡を伺いました。

斉藤翔汰さん―AI講師×データサイエンティスト。2足のわらじを履いて活躍

——斉藤さんは現在、どのように働かれていますか。

私は、スキルアップAIの講師としてAIの技術を伝えながら、データサイエンティストとしてデータ分析などを行っています。

データサイエンティストとしての仕事は、

1. クライアント様からデータをお預かりする

2. 先方の「これをAI化できないか」というご要望が実現可能かどうかを、いただいたデータから検証する

3. 実現可能と判断した場合は、データサイエンティストの知識を活かしてAIの開発をサポートする

4. 開発したAIを既存システム(スマートフォンアプリなど)に取り込むための、マネジメントをする

基本的には、このような流れです。

仕事はほぼリモートワークで、朝は8時に起き、午前中は打ち合わせ、午後は教材やクライアント様へのご提出資料の制作などで1日を終えることが多いですね。

——データの分析だけではなく、実際の開発からAIの導入まで、一貫してご担当されるのですね。

はい。開発一辺倒ではなく、「どう使っていただくのか」までを総合的にサポートするのが、データサイエンティストの責務だと考えています。

大事なのはコミュニケーション力。「情報をかみ砕いて伝える力」が必須

——そうなると求められるスキルも、かなり幅広いのでしょうか。そうですね。コミュニケーション力は重要です。というのも、先方がかならずしもAIに詳しいとは限りません。分析したデータを誰にでも理解できるような情報にかみ砕き、それを伝える力が必要なんです。単に分析で得た数々の指標を提供しただけでは、先方の利益になりませんから。

あとは、稀なケースではありますが、開発したAIを実際のシステムの中で使ってみると、うまく予測できなくなってしまう可能性もあります。そういったときにも、なぜうまく予測できなかったのかを分析し、その結果を先方に伝え、次のアクションに繋げるまでをサポートしています。

——こうしてインタビューしていても、斉藤さんのお話は大変わかりやすく聞きやすいと感じます。こうしたコミュニケーション能力は、データサイエンティストになってから身につけられたのでしょうか?

振り返ってみると、学生時代に培った部分もありますね。高専時代に生徒会長を務めており、先生方とお話しする機会が多かったことや、18歳で始めた塾講師のアルバイト経験は大きいかもしれません。

ただ、プログラミングに関しては、周囲よりも遅れて始めたんですよ。子どもの頃はゲームが好きで、小学3年生ではじめてパソコンに触ったものの、当時はインターネットでゲームの攻略法を調べる程度でした。プログラミングを本格的に学んだのは、中学を卒業して、高専に入ってからです。

私は高専時代に電子情報工学科で"半導体"を始めとした電気や電子に関する技術と"コンピュータ"を始めとしたソフトウェア技術を専攻していたため、授業でもプログラミングに触れる機会がありました。最初に学んだのは、C言語とJava。正直、当時はおもしろさがわかりませんでしたね。そもそも、数学や物理が苦手で、成績も下から数えたほうが早かったんです(笑)。

ところがある日、高専の卒業研究の中でPythonに触れたことで、プログラミングへの意識が変わりました。Pythonは他の言語に比べてシンプルで、イメージが掴みやすかったんですよ。そこで一気に、プログラミングへの理解が進みました。

高専は5年制でしたので、20歳で横浜国立大学の数物・電子情報系学科へ編入。大学院修了後の2019年、スキルアップAIに入社しました。

入り口としておすすめなのはPython。一方で大事なのは、子ども自身の興味関心

——Pythonに出会ったことでプログラミングが好きになり、進路を固められたのですね。Pythonはやはり、データサイエンティストを目指すお子さまにとっては、一番おすすめの言語でしょうか?「イメージしやすい」という意味で、Pythonはおすすめです。ただ、よりITを深く理解したければ、おいおいC言語やJavaを学ぶとよいかもしれませんね。

とはいえ基本的には、「お子さま自身がつくりたいものをつくる」のが一番です。そもそも私が高専に入ったのも、ゲームを開発したい、という思いがきっかけですから。まずはITへの入口として、自分の実現したいものを生み出す体験をするのが大切です。

——納得感のあるお話です。ただ、「つくりたいもの」が特にない場合はどうしたらよいでしょうか。というのも、お子さまがYouTubeばかり観ている!とお悩みのご家庭も多いようで……。

そうですね。私個人としては、やりたくないことを無理にやる必要はない、と思っています。お子さまの興味が見つかるまでは、それこそネットサーフィンをしていても、YouTubeを観ていてもよいと思うんです。

大事なのは、“ただ時間を消費するだけ”の、目的のない過ごし方をするのではなく、「やりたい!」と感じた1つの物事に、しっかりと時間をかけて取り組むこと。「やりたい時期」を見逃さず、手をつけさせてあげさえすれば、あとはお子さま自身で、足りない知識を自然に学んでいくのではないでしょうか。

スキルの高いデータサイエンティストがもつ、4つの力

——素晴らしいアドバイスをありがとうございます。焦らず、静観してもよいのですね。そう思います。ただ、レベルの高いデータサイエンティストになるには、データサイエンスの知識をしっかり学ぶことも重要です。プログラミング力さえあれば良いデータサイエンティストになれるわけではありません。データサイエンティストになるには、4つのスキルをバランスよく身につける必要があるんです。

1. プログラミング力

2. コミュニケーション力

3. 数学力

4. 英語力

ちなみに、なぜ④英語力が必要かというと、新しい手法や分析の仕方は、主に海外から発信されるからです。学校の勉強にも取り組みつつ、まずは、お子さまの好きなものからアプローチすることで、少しずつ身につけていくとよいと思います。

——斉藤さん、貴重なお話をありがとうございました!

森田大樹さん―企業のデータサイエンティストとAI講師のパラレルワーク

——森田さんは、スキルアップAIの講師と並行して、企業のデータサイエンティストも務めておられると聞きました。今日は、データサイエンティストのお仕事について教えていただけますか。

はい。私のデータサイエンティストとしての仕事は、あるサービスについて蓄積されたログデータを分析して、企業のサービス改善や、新機能の開発に繋げることです。

仕事はほぼリモートワークで、朝は6時半に起きて軽く運動、9時には始業しています。夜は、20時ごろまでパソコンを開いていることが多いですね。データサイエンティストの仕事は業務委託のため、会社から時間の制約は一切なく、朝の運動含め、自分の裁量で進めています。

——とても自由な働き方をされているのですね。森田さんは今のお仕事に、どのような経緯で就かれたのですか?

そうですね。じつは小学生のころから、ITの道へ進もうと決めてたんですよ。小学4年生のときにデスクトップパソコンが家にきて、その性能に感動しましたし、なによりSF映画が好きで、工学の世界に入りたかったんです。その気持ちを高校生まで貫いて、進路選択の際に、九州大学の工学部を選びました。

——小学生ですでに、進路を決められておられたんですね! プログラミングも当時から?

いえ、本格的にプログラミングに触れたのは大学です。1年生でC言語を学んだとき、プログラミングで計算式を組めば人間の速度を超えるスピードを実現できるんだと、かなりの爽快感を覚えました。

王道を歩んできたものの、大切なのは「誰から学ぶか」

——森田さんは、大学の授業や研究でプログラミングを身につけられたんですね。もちろん独学で学んだ部分もありますが、基本的に私は、大学の勉強も研究も、まじめに取り組んできたタイプなんです。というのも、日本の教育システムって、きちんと活用すれば素晴らしいものだと思うんですよ。教科書の質もいい。考え方は人それぞれですが、私自身は学校教育に救われたと思っています。

一方で大事なのは、誰に教わるかだと思います。大学には「教授」という学問を修めた方々がいますし、研究は基本的にデータ分析なので、データサイエンティストになるための力もつきます。私のケースはいわゆる「王道」になるかとは思いますが、学校にかぎらずプログラミングスクールでも、きちんと教える技術をもった、知識のある人間に教わることが重要ではないでしょうか。

プログラミングはあくまでも手段。データサイエンティストには「統計学」が必須

——ちなみに森田さんは、データサイエンティストを目指すお子さまは、どのような力を重点的につけたほうがいいと思われますか?やはり、第一には数学です。というのも、データサイエンティストの仕事は、クライアント様からデータをいただき、そのデータを正しく分析して、価値を生み出すこと。プログラミングはいわば、データを分析するための手段なので、分析結果を人間の主観ではなく数字で評価するために、「統計学」は必須です。

また、実務をしていて感じるのは、一般教養の必要性です。たとえばあるデータを評価する際に、「日本の平均値とかけ離れているのか、そうでないのか」を判断できれば、そのデータの特殊性を疑ったり、そもそもデータの取得方法にミスがないかどうかを考えられます。その発想に至るには、社会に関する教養が備わっていないと難しい。

プログラミング力ももちろん必要ですが、「データサイエンティスト=Python」という考えで、Pythonだけを学んで安心するのは危険です。スキルが極端に偏らないよう、注意しましょう。

——大変勉強になります。

それから、プログラミング力をつけるには、とにかくコーディングするに尽きます。最初はコピペでもいいので、コードを打ってみて、間違えてエラーが起こって、その原因を検証して……を繰り返すんです。これは、データサイエンティストにとって重要な「PDCA」と同じです。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価)

- Action(改善)

——森田さん、ありがとうございました!

スキルアップAI×プログラボの「AIラボ」で、夢を実現する力を育もう

スキルアップAIのお2人にお話しを伺ってみて、データサイエンティストにとって重要なのは、- プログラミング力

- 数学力(統計学)

- 英語力

- コミュニケーション力

- 一般教養

そこで改めて感じるのは、データサイエンティストのキャリアの世界に「王道」はない、ということ。とくにコミュニケーション力と一般教養は、学校やスクールで一朝一夕に身につけられるものではありません。斉藤さんと森田さんも、お一人おひとりがご自身にとってベストな道を選ばれたのが、結果的によかったのでしょう。

保護者にとって、「こうすればOK」という道がないのは不安かもしれません。しかし、もしかすると、新しい時代の仕事はすべてこうなっていくのかもしれません。保護者としては、それぞれのお子さまにとってベストな道を探す手助けをしていきたいところです。

今の子ども達が大人になる頃には、より多様なキャリアの選び方ができるようになっているのかもしれません

場所や時間にとらわれず、多様なライフスタイル/ライフステージに対応できる「手に職」は、ありがたい存在です。そのためには、早いうちからお子さまの苦手意識をなくし、「ぼく・私はこれが得意かも」と感じる体験をすることが大切です。

今回、インタビューに協力してくださったスキルアップAIさんは、子ども向けロボットプログラミング教室「ProgLab(プログラボ)」に中高生向けAI講座を提供中!プログラボの楽しい雰囲気の中で、同社の高クオリティなカリキュラムが学べる、非常に魅力的な環境です。

引用元:子ども向けプログラミングロボット教室〈プログラボ〉

大好評の子ども向けプログラミング教室・ProgLab(プログラボ)がこの春、中高生のためのAI開発講座「AIラボ」をスタート!この記事では東京・水道橋で行われた体験会のようすを交え、「そもそも、AIとは?」などなどについて、分かりやすくお届けします。

2025/05/30

本格的なカリキュラム・低価格な月謝・手厚い指導とあり、キャンセル待ちが発生するほどの人気スクール・プログラボ。運営するのは株式会社ミマモルメ(阪神電鉄/読売テレビ出資)です。今回は「オープンラボ2019」「プログラボ祭り」を写真でレポートしながら同スクールの魅力にせまります。

2025/01/23

2021年10月現在では、宝塚校/千里中央校/水道橋校の3校舎で展開中!ご興味のある方は、ぜひ下のボタンから体験会に申し込んでみてくださいね。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

六本木のベンチャー勤務。若きデータサイエンティストが、未経験から1年6ヶ月で夢を掴むまで

タスクンさんは、六本木ヒルズのとあるベンチャー企業で働く27歳。仕事は、今話題のIT職「データサイエンティスト」です。建築というまったくの異業種から、たったの1年6ヶ月で現在のポジショ...

2025.05.26|原 由希奈

-

(取材)スターAI・情報塾(スタ塾)|ビジュアルプログラミングの次はコレ!大学入試「情報」対策にも。「AIと情報」...

2025年1月に実施される大学入試共通テストからは、プログラミングを含む「情報」が新設されます。こうした世の中の流れを受け、これからの社会人に必須とも言えるITスキルを学ばせたい親・学...

2025.09.10|大橋礼

-

子ども達の「未来を生き抜く力」を育てるために、学習を個別最適化|株式会社COMPASS 代表 神野元基氏インタビュー

子ども達に効率的な学習を提供するAI型タブレット教材「Qubena(キュビナ)」を開発・提供している株式会社COMPASS。 開発以降、サービス導入先も年々幅広い業態に拡大、また20...

2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部

-

個性を育むひよこパソコン教室!P検・Jrプログラミング・MOS資格取得が目指せる

全国に68教室を展開する「ひよこパソコン教室」。運営するのは「ケーズデンキ」を展開するケーズHDの子会社、株式会社テクニカルアーツです。 保護者から厚い信頼を寄せられる「ひよこパソコ...

2025.05.21|夏野かおる

-

(取材)大学発ベンチャーが地方のクリエイティブを進化させる!株式会社COMARS代表取締役吉武莞氏

「立命館大学発・琵琶湖のほとりのクリエイティブベンチャー」の看板を引っ提げ、ドローンを活用したクリエイティブ事業を展開しているのが株式会社COMARSです。 地方のクリエイティブ...

2025.05.30|まつだ