常葉大学のマインクラフト授業を取材。タツナミ シュウイチ氏と見る大学教育の新たな可能性

-

今回お話を伺った方

-

ものづくりプラットフォーム「マインクラフト学習」の第一人者

タツナミ シュウイチアジア初Minecraft公式パートナー、Microsoft Innovative Educator FELLOW、東京大学大学院客員研究員、常葉大学客員教授、NASEF JAPAN理事。「情熱大陸」(MBS)「マツコの知らない世界」(TBS)など地上波出演も豊富な“日本のマイクラ教育の第一人者”であり、株式会社KEC Mirizが運営する子ども向けスクール「プロクラ」教材全面監修、全国500教室展開に伴い教材・イベントの開発を担当。Minecraftカップ全国大会審査員/教材執筆/ワークショップ/大学連携研究等も多数。教育×遊びの新しい形を切り拓き続けている。

-

そんな中、静岡県・常葉大学の草薙キャンパスでは、タツナミ シュウイチ氏を招き、世界的に人気のゲーム「マインクラフト」を使った高度な教育プログラムを実施。

JAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)制作のマイクラ月ワールドの「ルナクラフト」を使ったアクティブラーニング型授業が展開されており、STEAM・プログラミング教育への応用も期待されています。

静岡県・常葉大学 草薙キャンパスで取材

今回は、実際の授業内容、学生の反応を取材し、そこから導き出された教育的メリットや課題とともに、大学教育の新たな可能性を探ります。

本記事は、大学教育や教育広報に関わる方に特に参考となる内容です。

「マインクラフト×教育」は今後さらに大学・自治体・産業界との連携が広がる可能性があり、常葉大学の事例はその先進的な一例といえるでしょう。

参考:常葉大学「マインクラフトを活用した授業の成果発表会を開催しました/造形学部」

タツナミ シュウイチ氏とは?

マインクラフト授業の講師を務めるタツナミ シュウイチ氏は、ものづくりプラットフォーム「マインクラフト学習」の第一人者です。

ジャパンクラフターズユニオン(Japan Crafters Union)の代表として活動しており、常葉大学 造形学部 客員教授の他にも、NASEF JAPANの理事や東京大学 大学院情報学環 客員研究員を務められています。

テレビ番組にも出演し、マインクラフトに詳しい専門家として注目されている人物です。

マインクラフトが持つエデュテインメント*の効果について、広く世間に発信と啓蒙を行っている人物としても知られています。

参考:タツナミ シュウイチ オフィシャルweb

静岡県・常葉大学でのマインクラフト活用例|マインクラフト授業の概要とは?

授業では、JAXAがつくったマイクラ月ワールドの「ルナクラフト」を使用し、月面探査ミッションを仮想空間で再現します。

タツナミ シュウイチ氏や准教授の村井貴氏がアドバイスを行うものの、設計やデータ収集からミッションの運用まで、すべて学生の担当です。

前期・後期それぞれで全15回の授業が行われており、今回は最終発表の授業に参加しました。

今後起こる可能性がある未来に対してどのような対策をとるべきかを考え、マインクラフトの世界でいかに表現するかが評価ポイントとなっています。

ちなみに、架空の設定やファンタジー要素を取り入れるのはNGで、基本的にはすべて事実や実際に行われている研究結果をもとに進めなければいけないのだとか。

以下は「月での農地開発」をテーマに掲げたA班の発表資料ですが、実際に行われている研究や存在する栽培施設をもとに栽培する野菜が選定され、マイクラ世界に反映されていました。

「月での農地開発」をテーマに掲げたA班の発表資料

「資源採掘基地づくり」がテーマのB班でも、過去に日本の鉱山(旧小坂鉱山)で行われていた掘り進め方を参考に研究が行われていました。

「資料採掘基地づくり」をテーマに掲げたB班の発表資料

つまり、いかにリアルな20~30年後の月面を想定して必要な情報をリサーチできるか、根拠をもったプレゼンを行えるのかが鍵のようです。

造形学部らしく、調べて得た情報をデジタルデザインでどのように表現するかももちろん重要なポイントとなってきます。

舞台となるのは、JAXAが作ったマイクラ月ワールド(ルナクラフト)です。

図書室横のオープンスペースでグループごとに発表準備を進める様子

グループ間の協力がOKなので、「そっちのグループで発掘した資材をこっちで使っていい?」「食べ物を回してもらえない?」など、必要に応じてやり取りしながら進めてきたそうです。

最終発表目前の生徒たちにアドバイスをするタツナミ シュウイチ氏と村井貴氏

授業・発表の様子をレポート

各班が最終調整を終え、いよいよ発表がスタート!同じ月の異なる場所でそれぞれのグループが制作を行った結果が、プレゼン形式で発表されました。

まずはA班の発表です。

A班は、月面の土壌開発や限りある資源などを解決目標に掲げ、レゴリス(月の表面を覆う岩石や砕けた未固結の堆積物)上でも育つ作物の研究や完全屋内施設での栽培をマイクラワールド内で行いました。

A班の発表資料

A班の発表資料

農地開発だけに留まらず、エネルギーの確保(核融合発電)にも着手していました。

A班の発表資料

日本に存在した鉱山(旧小坂鉱山)を参考にしながら、採掘場をマインクラフトワールドで制作しました。

採掘した資源を運ぶ列車

採掘した資源を運ぶ設備はもちろん、仕分け・保存する場所や加工場、研究室なども制作していました。

状況をリアルに想像し、細部まで作り込んでいることがわかります。

B班の発表資料

B班の発表資料

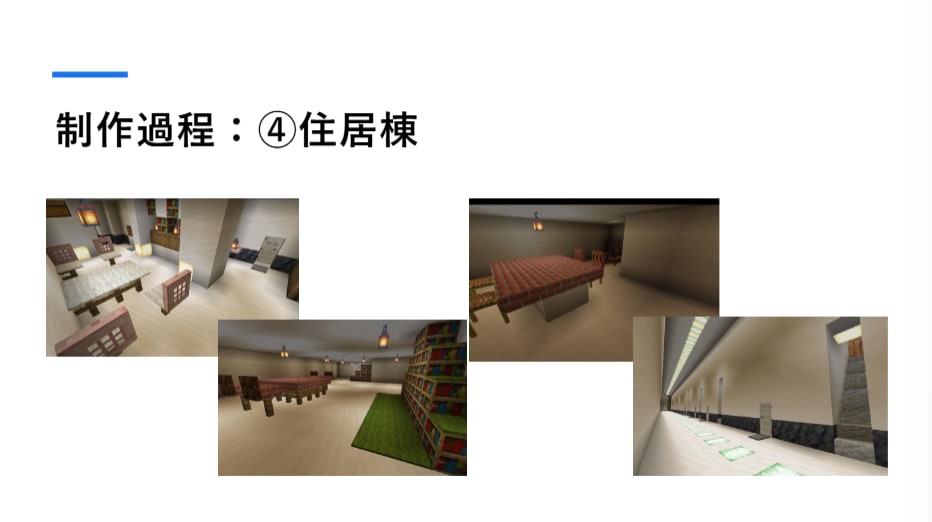

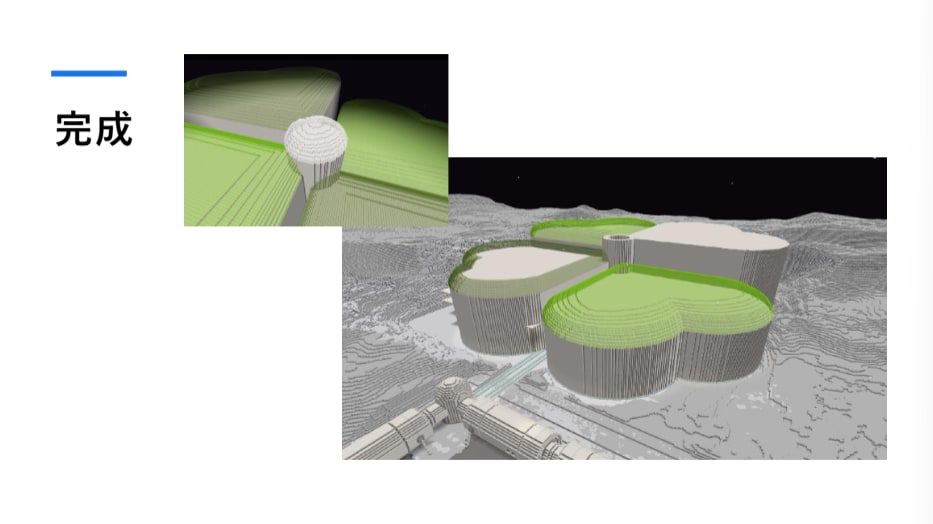

「月面の住宅」をテーマに掲げているC班では、住居棟や公共施設棟、娯楽棟など、人が人らしく生活するための施設が制作されていました。

C班の発表資料

C班の発表資料

エントランスやホテル棟もあり、長期滞在を見据えた設計になっています。

特に印象的だったのは、クローバーのような外観です。

ハート形の棟が4つ集まってクローバーの形を模しています。

さまざまな国の人が集まっても平和に過ごせるようにという願いが込められているのだとか。

C班の発表資料

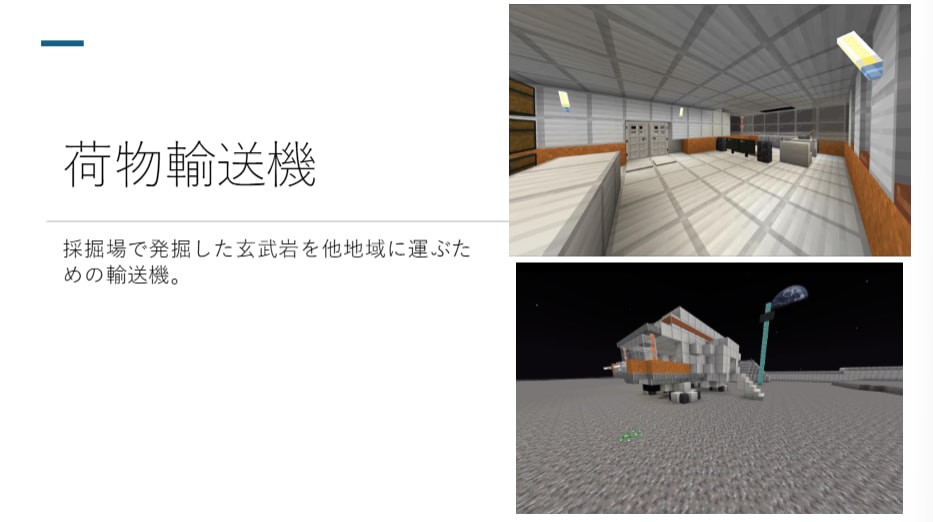

「縦穴調査活用」をテーマに掲げており、マインクラフトワールド内の縦穴には、地下資源採掘所や、より多くの人と物資を運ぶためのエレベーターが完備されています。

荷物輸送機も用意されており、他地域への運搬も容易です。

D班の発表資料

D班の発表資料

「月にはすでに到達している想定だから、次は火星に行こう」ということで、実験施設の役割も兼ねており、ドローン実験所や酸素生成実験所も用意されています。

「地球よりも火星に近い月で火星の研究が進めば、物資を運びやすくなる」と想定したのも実験所を制作した理由の一つだそうです。

驚きだったのは、縦穴の入り口付近にロケット発射場が設置されていたことです。

火星への移住を視野に入れ、実験だけに留まらず、火星へ実際に行く手段の確保まで着手していました。

D班の発表資料

発表後には、タツナミ シュウイチ氏から各班に向けてフィードバックが行われました。

マイクラ×宇宙の制作物の正当かつ的確な評価は、どちらにも精通しているタツナミ シュウイチ氏だからこそできることです。

なんと、タツナミ シュウイチ氏のお仕事相手であるJAXA宇宙教育センターの主任を務めている方からのコメントも。

専門家の方々からの意見を、生徒たちは真剣な面持ちで聞いていました。

マインクラフト授業を受けてみた生徒の感想

マインクラフト授業を生徒はどのように思っているのか?生徒を直撃してみました!ーマインクラフト授業を受けてみた感想を教えてください。

マインクラフトっていうと遊びのイメージもありますが、しんどい部分もありましたね。

実際に授業を受けてみると、案を考えたり根拠となる事実を探したりするために頭をフル回転しなければいけない場面が多く、目的とする情報をリサーチする能力がすごく磨かれたと思います。

これまでにしたことのない経験をたくさんできましたね。

とはいえ、楽しさとしんどさを比べると、ギリギリ楽しさが勝っている感じです。

自分たちの考えた案や調べた情報がマインクラフトの世界で形になっていくのは、とても楽しかったです。

1人だと難しい大型の建造物を制作できるのも、とても面白いと感じました。

「グループの仲間と協力したからこそ完成させられた」のだと思っています。

最初は「マインクラフトで授業ってどういうこと!?」って思っていましたが、受けてみてゲームだけじゃない楽しさがあると実感しました。

実際には建てられないものでもマインクラフトの世界の中なら建てられるし、イメージを3Dの空間で表現できる楽しさは他にはない魅力だと思います。

質問に答えてくれた造形学部の生徒

私は、もともとマイクラが好きでこの授業を受けました。

今までは一人で取り組むことが多くて、友だちとやる場合も2〜3人程度でしたが、授業では多人数で作業を分担するので、新鮮に感じました。

個人や少人数では難しい大規模な建築を行えたのが楽しかったです。

個人での利用が難しいルナクラフトを利用できたのも、うれしかったです。

でも、マイクラの世界でどのように表現するかは難しかったですね。

この授業を受けたきっかけは、他の授業よりも「おもしろそうだな」と思ったからです。

実際に授業を受けてみると、自分のやりたい操作ができなくてもどかしかったりグループワークの大変さを実感したりしました。

マインクラフトって近くに行ってその場で制作しなければならないので、作業が地道なんですよね。

遠くから遠隔で制作できるようになる機能がこれから実装できると、さらに自由度がアップするんじゃないかと思いました。

グループで協力して1つのものを作り上げる難しさを感じましたが、純粋に楽しいので迷っている人がいたらおすすめしたいです。

造形学部の生徒とタツナミ シュウイチ氏

マインクラフトを大学教育に使うメリットと課題|得られる能力とは?

教授や生徒の方々からお話を伺ったところ、以下のメリットを得られるとわかりました。いずれのメリットも、従来の机に向かってひたすらメモをとる授業にはないメリットばかりです。

個人のもともとの能力や課題による差はあるものの、以下の能力の習得も期待できるでしょう。

ゲーム感覚で複雑な社会課題・歴史・科学まで総合探究できる授業は、多面的思考や探究心、主体的な判断力の育成につながります。

専門分野外の宇宙・科学の調査・研究を行い、発表し、専門家からフィードバックをもらうという一連の流れは、さまざまな能力を鍛えられるだけでなく、社会人の基礎を養うという意味でも効果的です。

「さまざまな能力を総合的に育てる」という点では、STEAM教育とも似通っています。

「アクティブラーニング型」の教育手法として先進的な事例にもなりえるでしょう。

教育版マインクラフトを活用した教育は、総務省からも推奨されています。

しかし、マイクラは「教育ツール」としてよりも「ゲーム」としての認知度が高く、教育面での実施例もまだまだ少ないのが現状です。

多くのメリットがある反面、以下の課題も挙げられています。

今後は、上記の課題を解決しつつ、どのように普及・発展していくのか注目です。

参考:教育版マインクラフトを活用したプログラミング的思考学習の推進

なぜマインクラフトは教材としても優秀なのか?

今回の授業の教材として使用されたルナクラフト

なぜマインクラフトが教材として機能しているのか、タツナミ シュウイチ氏にお話を伺いました。

ーマインクラフトが授業の教材に適していると思う部分を教えていただけますか?

タツナミ:専門的なツールを授業の教材として扱うと、慣れていない生徒にとっては難易度が高いと思います。

しかし、1日あればプレイできるプラットフォームであるマインクラフトなら、専門知識やスキルがなくても気軽に始められるんです。

実際、今回の授業を受けている生徒の中にはマインクラフトをやったことがない子も多くいましたが、1~2日ほど遊んでもらったらマインクラフトの操作方法をつかんでいました。

生徒がマインクラフトの扱い方に慣れたところで、テーマを与え、制作に取り組んでもらっています。

ー失礼かもしれませんが、マインクラフト=遊びのイメージが強い人も多いと思います。その点についてはどのように考えてらっしゃいますか?

タツナミ:言葉は悪いかもしれませんが、マインクラフトは所詮プラットフォームなんですよね。

ただのプラットフォームをどのように扱うか、どのような意味を持たせるのかは使い手次第なんです。

使う人により、遊ぶ道具にもなれば教材にもなるということですね。

私は15年前からマインクラフトをやってますけど、魅力に憑りつかれて今に至っています。

マインクラフトって、自由になんでも作れるんですよ。

自由性の高さは、最大の魅力でもありますが最大の欠点でもあります。

要は、自分で考えられない人にとっては遊びにくいツールなんです。

たとえば、砂場で遊べない人は、マインクラフトでも遊びにくいと思います。

自由に遊べるメリットがデメリットになりやすいのは、大人になるほど顕著です。

しかし、思考の自由さを持っている子どもや大学生にとっては、楽しくてアウトプットに最適なプラットフォームになります。

大学生は、砂場ではもう遊ばないかもしれませんが、海でははしゃいだり遊んだりできるでしょう。

私としては、思考の自由さを持っているうちにマインクラフトに触れてもらうのが大切だと考えています。

まとめ|未来教育×マインクラフト 常葉大学発の新しい挑戦

常葉大学造形学部の生徒たちと談笑するタツナミ シュウイチ氏と村井貴准教授

教育現場のデジタル化・多様性が進む中で、常葉大学の「マインクラフト授業」は、未来の大学教育の一つのモデルケースになりつつあります。

「大学での活用例」としては全国的にも希少な実践例となっており、今後の発展にも注目です。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

文化・教養として考えるAI教育とは? コードアドベンチャー宮城島代表が語る、AI時代の学び方

AIが日常に浸透し、教育現場でも「AIをどう教えるか」が問われるようになりました。そこで小学生向けプログラミング教室「コードアドベンチャー」が新たに開講したのが、マインクラフトの世界を...

2026.01.07|大橋礼

-

大人気動画クリエイター・ミラクルぐっちが語るマインクラフトの教育的魅力!

チャンネル登録者数100万人を超える大人気動画クリエイター・ミラクルぐっちさん。その人気コンテンツといえば、マインクラフト実況です。今回はぐっちさんに、マインクラフトの魅力と教育的可能...

2025.07.31|夏野かおる

-

(取材)7つもの学習効果が得られる?イオンファンタジーのゲームスクール「ゲームカレッジ Lv99」とは

学校で「マイクラ」を用いた授業が実施されるなど、教育的効果に注目が集まるゲーム。新たな「習い事」となる可能性を秘める中、いち早く開校したゲームスクール「ゲームカレッジ Lv99(レベル...

2024.11.06|夏野かおる

-

大好きなマイクラがプログラミングの学習に!プロマインクラフター・タツナミさんオリジナルワールドで学べる「プロクラ」の魅力

子ども達が大好きなマイクラ。実は、教育分野でも評価されていることをご存知でしょうか。子どもの創造性を伸ばすのはもちろん、「Microsot MakeCode(マイクロソフト メイクコー...

2024.11.06|夏野かおる

-

(対談)株式会社プログラミング総合研究所 代表・飯坂正樹×プロマインクラフター(プロクラ教材監修)・タツナミ シュ...

今回は、マイクラと教育のかけあわせで生まれるメリットや、成果が見えにくいプログラミング教育の評価方法について、「プログラミング能力検定」の代表を務める飯坂 正樹氏とプロマインクラフター...

2025.07.31|安藤さやか

今回の制作のテーマは、「今から20~30年後、2050年の月面の世界で人類に対してどのように貢献できるのか?」です。

テーマは期ごとに異なり、前回は「SDGsの項目から好きなものを選択して課題解決を目指す」がテーマでした。

前回が今に関するテーマなのに対し、今回は未来です。