「教育版マインクラフト」第一人者にインタビュー(後編) 〜「マイクラ」で観光ガイド!学校での実践例〜

今回は「教育版」第一人者である、日本マイクロソフト社 原田 英典(はらた・ひでのり)さんにインタビュー。中編で「マイクラ」「教育版マイクラ」についておさらいしたところで、今回は学校での実践例を見ていきます。

さらにインタビューの締めでは、小1ママでもある日本マイクロソフト社 ティーチャーエンゲージメントエキスパートの山口 美紀子(やまぐち・みきこ)さんにも加わっていただき、家庭での「マイクラ」活用について楽しい雰囲気でトークしていただきます。

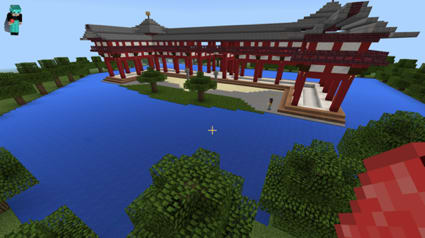

京都・立命館小学校で児童が作った平等院鳳凰堂

「マイクラ」は子ども主体のソフトウェア

—小学校でプログラミングが必修化しますが、これまでに学校で使われてきた教材と「マインクラフト」では、どこが一番違うのでしょうか。「マインクラフト」は100%、学校教育における学習者である「子ども」中心のソフトウェアだということですね。

従来の教育でのICT活用では「先生」が主体でした。先生がぽちっとボタンを押すと全員の画面が変わったり、先生の操作により子供が操作できなくなるというようなシステムが多く利用されています。

「本当はもっと子ども主体の授業をしたいのに……」と、従来の授業スタイルの上でICTを活用するのが一般的という考え方に違和感を感じておられる先生から、ご意見を聞くことも多くあります。

「マインクラフト」はスタートした瞬間から、子ども達に権限が移譲されます。すべての空間を使って自由にブロックを選んで表現できるので、「橋を作ろう」という課題ひとつ取っても作品に制限がない。極端な話、ぜんぜん橋じゃないものを作ることもできます(笑)。子どもがより自由に主体的に作品づくりができるんです。

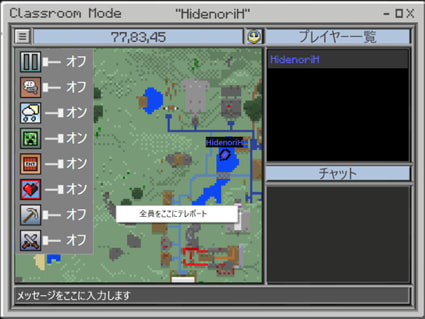

もちろん、学校で利用することを想定していますから、先生をサポートする機能(クラスルームモード)は備えています。「ここから向こうへは行かないでね」とエリアを設定したり、迷ってしまった生徒をテレポートさせたり、必要なアイテムを配布するなどのサポートが可能です。

たとえば、自由に歩いて行ってしまって海で溺れるとか、ブタさんについていっちゃって気づいたら誰もいないとか(笑)、本当に自由なのでそういったこともあります。学校での学習は時間に限りがありますから、教育として取り組むべきことがスムーズに進むように、コンピュータのプロでない先生でも気軽にサポートに入れる機能は用意しています。

参考:ママ・パパおすすめ!「マイクラとは?」がざっくりわかる

学校での「マイクラ」実践事例

立命館小学校(京都)「マイクラ」で世界遺産を再現。海外の学校に”観光案内”

—これまでにご覧になった学校の中で、「これはスゴイ!」と思った実践例はありますか。心に残っているのは、京都の立命館小学校さんですね。「マインクラフト」を使い、社会、英語、図工、総合を融合させたような授業を展開されています。文科省のプログラミング教育実証校にも指定されていらっしゃいます。

授業の内容は、京都の世界遺産を「マイクラ」上で再現し、データを海外の提携校に送ってプレゼンテーションをするというものです。世界遺産を実際に見に行った上で、そこの魅力を英語で伝えるんですね。

この「伝える」段階ではプログラミングを活用し、エージェント(小さなロボット)がお客さんを案内してくれるようになっています。子ども達が、エージェントの歩くルートをプログラミングするわけです。お客さんをテラスに瞬間移動させて「ぜひ高いところから見てみてください」と伝えたり、かなり高度なことをやっています。

新宿山吹高校(東京)「マイクラ」で学校を作り、情報科学校説明会に

それから、都立の新宿山吹高校さん。ここは情報科があるので、学校説明会の際に「情報科って何をするところ?」を「マインクラフト」で表現されていました。学校を再現して、プログラミングが体験できるエリアを作ったりして、中学生に情報科のイメージをつかんでもらうわけですね。

校内にはプログラミングを使った謎解きがいくつも用意され、情報科での学習をわかりやすく知る工夫がされている

どちらのケースも「マインクラフトで遊ぶこと」が目的ではなく、「マインクラフトで何かを伝えること」が目的になっている、という点が重要だと思います。

プログラミングは「目的」ではなく「道具」

—「目的」ではなく「道具のひとつ」という位置付けなんですね。「プログラミング」の研修を行うと「プログラミングが必修になるから、そのツールの勉強をしておかなきゃ」という先生が多くいらっしゃいます。マインクラフトを使ったプログラミング教育では、マインクラフトを勉強しなくてはという気持ちになる方もいます。

お気持ちは分かるのですが、「マインクラフト」は決して「プログラミング学習ツール」ではありません。

純粋にプログラミングのスキルを身につけたいのであれば、より特化したツールが他にもたくさんあります。ではなぜ「マインクラフト」?と言われると、「マインクラフト」には、他ツールには無い、ユニークで自由な創造性があるからです。

仮想のワールドに自分の作品を作り、人に伝える。もしくは、みんなで協力して大きな作品を作り、アイデアや想いを表現する。こうした目的が先にあって、手段としてプログラミング機能が提供されています。表現活動や創造活動を通して、プログラミング的思考が身につく、そういうことなんです。

この椅子も、初めから「椅子」というアイテムがあるわけではなく、木のブロック+看板+ドアを組み合わせることで椅子っぽい見た目にしている。

「プログラミング的思考」というのは、言い換えれば「段取りをする」こと。

「マインクラフト」で建築しようとすると実感するのですが、アイデアや想いを伝える作品を作ろう!と思うと「段取り」が不可欠なんです。「みんなでこの学校を再現しよう!」となったら、より一層しっかりと共有された設計を考えて作業を分担しないと、目的を達する世界は完成しません。

—確かに。友達と二人で遊んでみましたが、コミュニケーションを取らないと何も作れませんでした(笑)。

ええ、そうなんですよね(笑)。

ティーチャーエンゲージメントエキスパート・山口さんも交えて「マイクラ」トーク

原田:そういえば、山口さんはまさに小学生ママですよね。どうですか、「マインクラフト」?

(左)日本マイクロソフト株式会社 ティーチャーエンゲージメントエキスパート 山口美紀子(やまぐち・みきこ)氏

プレイはパソコンなのですが、すでにキーボードの位置を覚えちゃっていて。私が何も教えないうちからパソコンを使いこなせるようになりました。

あとは、自分で調べることを覚えました。自分のやりたいこと・作りたいものをどうすれば実行できるのか。YouTubeなり書籍なりを参考にして、自分で解決していくんです。

—すごいですね。山口さん的には、保護者の方にはどういうスタンスで関わって欲しいですか?

山口:いったん触らせてみて、少しの間でいいので、子どもの変化をただ見守ってあげてほしいですね。気になるのはわかるんですけど、ちょっと我慢して見てあげてほしいんです。

原田:と、いうことは、山口さんはイラっとしたことがあるんですか?(笑)

山口:ありますよ!(笑)遊びすぎで「おーわーり!!!」ってやめさせたり。

でも、遊んでいるけど、同時に学んでいるんですよね。そうやって時代に即した子どもが育っていくのかな、と思うので、やっぱり見守ってあげてほしいです。

原田:「見守る」に関していうと、マイクラの世界で大人が「これを作れ」って言うのはナンセンスなんですよね。むしろ子どもの発想から教えられることのほうが多いので、そこに口出ししすぎるのはよくないかなと想います。

じゃあどこにアドバイスするかって言うと「説明の仕方」なんです。子どもって作ったものを一生懸命説明してくれるんですけど、やっぱり最初は下手だから、このマインクラフトの世界のどこの説明か分からなくなるじゃないですか(笑)。

—「目玉」の部分から話したがりますよね。たとえば自動装置だったら、何の装置なのかは言わないまま「ここで落とすねん!」とか。

原田:そうそう。一番細かいところから説明を始めちゃう。山口さんのおうちでも、ありませんか?

山口:あります(笑)。言いたいことだけ言いますよね。「えっ、ちょっと、何の話?」って戸惑っちゃう。

原田:そう。そこで親がアドバイスしてほしいんです。「ちょっと待って、順番に聞かせて」とか「ここはどうしてこうなってるの?」とかね。練習すると、だんだん論理的に説明できるようになってきますから。

参考:ママ・パパおすすめ!「マイクラとは?」がざっくりわかる|家庭ではココに気をつけて!

これからの時代は「共有を恐れない子ども」が勝つ

—最後に、「コエテコ」読者のみなさんにメッセージをお願いいたします。社会は「これから変わっていく」のではなく「もう変わっています」。

これまでの社会では、設計書を渡されたらその通りに作れるのが優秀な人材でした。でもこれからは「設計書通り」は認めてもらえない。自分のやりたいことを信じて、他人とは違っても作って表現することが重要な時代です。

そういう大人になるには、子どものうちから自分のアイディアを他者に表現して、共有することが大事です。

これまでの学校の勉強だと、それが難しいのですよね。正解が決まっていて、それと違う答えを言うと否定されたり、笑われたりする。

自信を持って発言しにくいんです。だって、教科書の内容に一番詳しいのは「先生」で、次に「よく勉強ができるやつ」でしょう。不正解なことを言うと、みんなの前でかっこ悪い思いをします。

でも「マインクラフト」の作品なら、作った自分が一番詳しいんです。だから、自信を持って話せる。

「マインクラフト」を単なるゲームとしてではなく、肯定したりされたり、学びを与えたり得たりするための仕掛けだと思ってほしいですね。

—ありがとうございました!

関連記事:マインクラフト(マイクラ)でプログラミングを学ぶ!始め方ややり方を紹介

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

「教育版マインクラフト」第一人者にインタビュー(前編)〜現場の先生と「新しい授業」をつくる〜

ゲーム「マインクラフト」は、教育効果の高いツールとして一部の学校教育にも取り入れられています。北欧・アメリカ・日本の教育環境の違いとは?「教育版マイクラ」第一人者である日本マイクロソフ...

2025.06.24|夏野かおる

-

「教育版マインクラフト」第一人者にインタビュー(中編) 〜「マイクラ」で何ができる?〜

ゲーム「マインクラフト」は、教育効果の高いツールとして一部の学校教育にも取り入れられています。「教育版」に備わっている機能とは?第一人者である日本マイクロソフト社・原田さんに詳しい内容...

2025.06.24|小春

-

(取材)7つもの学習効果が得られる?イオンファンタジーのゲームスクール「ゲームカレッジ Lv99」とは

学校で「マイクラ」を用いた授業が実施されるなど、教育的効果に注目が集まるゲーム。新たな「習い事」となる可能性を秘める中、いち早く開校したゲームスクール「ゲームカレッジ Lv99(レベル...

2024.11.06|夏野かおる

-

マインクラフトで学ぶプログラミング!?30代のライターが体験してみた!

子どもが大好きな「マイクラ(マインクラフト)」。実はプログラミング教育対策にも使えるって、ご存知ですか?マイクラでプログラミングの勉強ができるD-SCHOOLについて、ライターが実際に...

2025.05.26|少年B

-

(インタビュー)オンライン教育の先駆者N高等学校に聞く、現場で役立つヒントとは

3月からはじまった休校要請のなかでオンライン授業に急速に注目が集まりました。GIGAスクール構想にむけてインターネットを活用した授業を導入する時期が早まり、現場では教育のICT化が進め...

2025.02.06|YOSHIHASHI