算数を使ってサッカー戦術を練ろう!川崎フロンターレ主催「STEAM教育×SOCCER」イベントレポート

STEAM教育とは、S:Science(科学) 、T:Technology(技術)、E:Engineering(工学)、A:Art(芸術)、 M:Mathematics(数学)の頭文字で、科学・技術・工学・芸術・数学の教育分野を総称した言葉です。

STEAM教育はこれら5つの学問の教育に力を注ぎ、IT社会とグローバル社会に適応した国際競争力を持った人材を多く生み出そうとする、21世紀型の教育システムです。

サッカーと算数というと聞き慣れない組み合わせのように思えますが、本イベントではサッカーの戦略を算数を使って「見える化」するとのこと。一体どんなワークショップが開催されるのでしょうか?イベントに参加してみました。

サッカーと算数?初の組み合わせに子どもたちは緊張の面持ち

朝日新聞×川崎フロンターレ(STEAM Sports Lab.監修)によるイベントということもあり、参加する子どもたちの多くは水色のフロンターレユニフォームに身を包んでいます。今回のイベント参加者は一般応募での抽選で選ばれた新小学6年生17人。うち女の子の参加は2人。開会式に臨む参加者たちは期待と緊張でそわそわしている様子です。

開会式の様子

コーチから、「パスをどこに回せば敵に取られない?」という声が聞こえてきます。コーチの言葉を受け止めながら、みんな思い思いにボールを蹴ります。

相手にボールを奪われないためにアポロニウスの円を考えよう

充分身体がほぐれてきた頃、講義の時間になりました。講義は中島さち子先生が行います。中島先生はジャズピアニストで、算数の研究者でもあります。「算数が好きな人はどれくらいいますか」と聞きます。

「考えるのは好きなんだけどな。」と言いながらあがってきた手は3本ほど。

「今日は勉強だと思わず楽しくやれたらいいと思います!間違えても大丈夫なので、たくさん失敗しましょう!」と中島先生。

まずは2018年の最優秀ゴールに選ばれたフロンターレ大島僚太選手のゴールシーンの動画を見せます。

中島先生いわく、実はこのすばらしいパスワークには、選手同士のコミュニケーションだけではなく、どこにパスを出すか緻密に計算された結果が作用しているということなのです。パス回しの計算には、算数も関係があるということなのです。

そこでみんなで、さきほどフィールドで実践練習した2対2+フリーマン2人のフリーマンでパスを出し合いゴールを狙う練習を元に、どこにパスを出したら敵にボールを取られないかを考えます。

ボールの速さが人の速さの2倍、味方と敵で足の速さがおなじのとき、味方・敵それぞれがボールを受け取ることができる範囲は「アポロニウスの円※」という数学の定義が当てはまります。理論上、敵の円が届かない範囲にパスを出せば、ボールを奪われることはないのです。

パソコンを使って相手にパスが届かないポジションを探す

※アポロニウスの円:アポロニウスの円(アポロニウスのえん)は、2定点A・Bをとり、点PをAP:BPが一定となるように(但しAP≠BP)したときの点Pの軌跡である。みんなでパソコンのシミュレーションソフトを使って、敵にボールを奪われないポジションはどこか探し始めます。

アポロニウスの円|ウィキペディア

「これならボールは奪われない!」

「いや、このポジションに来ればボールは奪える!」

シミュレーションソフトでの攻防戦が繰り広げられます。

敵にボールを奪われないためにどこにパスを出せばいいか、あーでもないこーでもないと、たくさん議論して疲れてきた頃、2回目の練習タイムになりました。

敵の円に入らない!動きが変わる子どもたち

コートに出ると、パソコンのシミュレーションソフトで考えた練習を実践します。みんな、敵の円に入らないよう、考えながら動くようになりました。コーチからも「そこだと相手の円に入ってるよ!」「相手の円に入らないのはどこ?」という言葉が飛びます。

ボールを受け止めてから、どこにパスを出したらいいか考えてからボールを蹴ります。

「いいパスだ!グッドグッド!!」コーチの声もコートに響きます。

講義をふまえて考えながらボールを蹴る参加者たち

30分のトレーニングを経て、10分間の休憩タイム。そして後半の講義が開始します。

前半の講義を受けて、みんなはどう感じたのでしょうか?

「アポロニウスの円に入ってないと思ってたけど、実は入っていたことが何度かあった」

「最初より、たくさん考えて動いた」

子どもたちは講義の内容を自分なりに噛み砕いた様子です。

理論を学んで実践に活かしてみよう

子どもたちからの感想を聞いて、アシスタント講師の田中香津生(かづお)先生が話します。「ぼくはスポーツが好きで、頭で戦略を考えるのは好きだけど、身体は思うどおりに動かないタイプ。だけどみんなは、ちゃんと考えた通りに動いてるのがすごいと思いました。もう一つ、みんなのすごいところは判断が早いこと。ちょっとでもスキがあったら、ゴールを狙ってやる!というギラギラした視線を感じました。シミュレーションと実践の大きな違いは、状況がどんどん変わること。みんな判断が早くて本当にすごいと思いました。

講義を通して動きが変わった参加者たちへフィードバックする田中先生

次に、練習をサポートする高(こう)コーチからみんなに語りかけます。

「みんながさっき学んだアポロニウスの円、実はサッカーでは守備エリアと言います。コーチは普段から、『相手選手の円にはいらないでよ!』『守備エリアに入らないでよ!』と言っているので聞いたことがある子もいるかもしれない。」

「みんな、1回目よりも2回目の練習がすごく上手だった。敵の円に入らないよう意識したので、ゴールまでいけるシーンがすごく増えた。

実はポジショニングがいいかどうかというのはサッカーとすごく関わりの深いことです。今日は守備エリアという言葉が、アポロニウスの円に変わってたけど、ぜひチームに説明してあげてほしいです。」

リヴァプールやバルサ、フロンターレのポジションは数学的にも美しかった!?

有名チームのポジショニングを算数的に見てみよう!

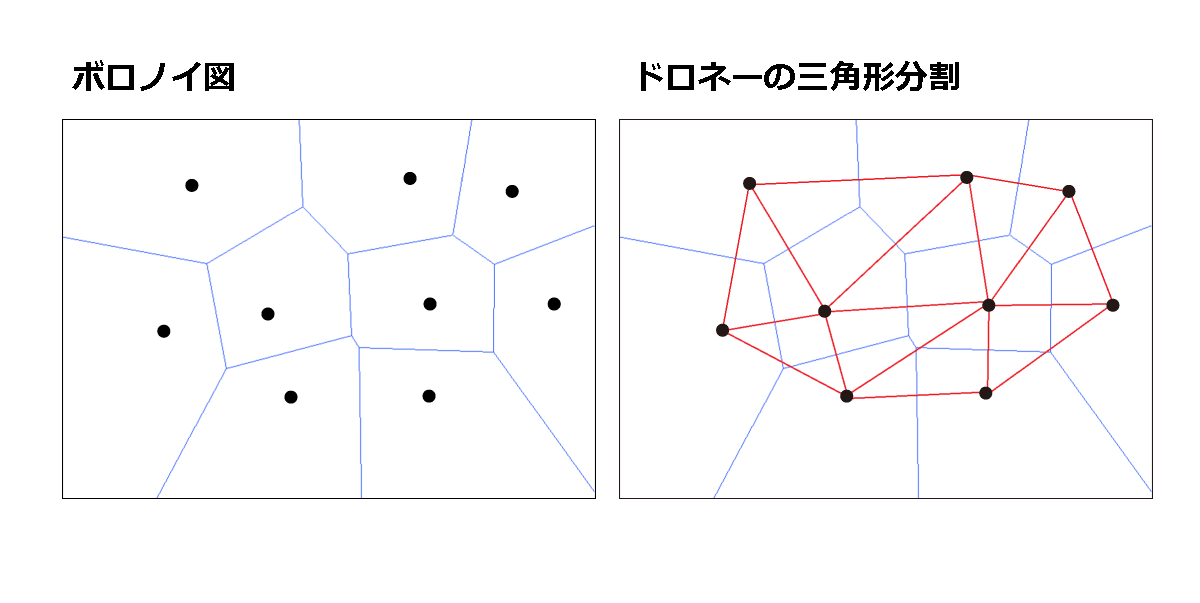

後半の講義では、サッカーのポジショニングについて算数的に考えます。「ボロノイ図」という図をご存知でしょうか?ボロノイ図とは、同じチームの人たちの担当領域を絵で表したもの。点がチームのだれに一番近いかによって全体を分割します。またボロノイ図で隣り合う領域の点を線で結ぶと三角形が見えてきます。(ドロネー三角形分割)実はこの三角形の辺で、サッカーのパス回しが多く行われるのです。

ボロノイ図とドロネーの三角形分割のイメージ図

(©STEAM Sports Laboratory2019- のテキストより編集部にて作成)

リヴァプールとバルサのフォーメーション図

(©STEAM Sports Laboratory2019- のテキストより編集部にて作成)

強いチームのポジションは実はボロノイ図・ドロネー三角形分割をしても美しい形になっているのがわかりますか?

リヴァプールは敵が攻め込みづらい鉄壁のディフェンス、バルサは細かなパスまわしが可能な陣形になっているのです。

フロンターレのポジショニングにはどんな特徴があるかな?

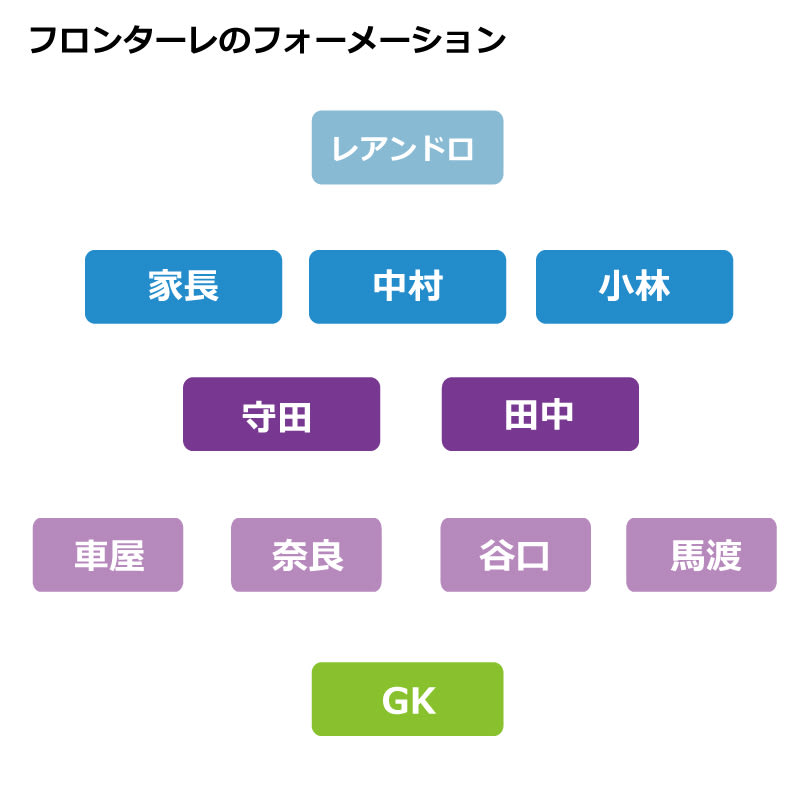

ではフロンターレのフォーメーションはどうなっているでしょうか?現在のフロンターレは、4:2:3:1のポジショニング。選手が交代することはあっても、ポジションは大きく変わらずこのスタイルとのこと。

フロンターレのフォーメーション

高コーチがフロンターレの戦略について解説します。

「10人みんなでこのフォーメーションを基本的には変えず、少しずつ前進して攻めるのがフロンターレの戦略です。選手同士に線を引くとさらにわかりやすくなるよ。」

「守田選手は試合中でもボールを触る時間が多いけど、それはたくさんの選手からのパスがまわってくるから。みんなはこれを参考に、自分のポジションが右サイドバックなら、どこにパス出せばいいのかな、どこならスムーズにボールを回せるかについて考えてみると新しい発見があると思います。」

フロンターレのフォーメーションについて説明する高コーチ

そして講義が終了しました。最後は今日学んだことを活かす試合タイム、いよいよ5対5に分かれて試合をします。みんな、敵の円の中に入らないよう、しっかり考えて動けるようになりました。

閉会式を経て本日のイベントは終了。頭も身体もたくさん使った参加者たちは、少し疲れながらも満足げな様子でした。

フロンターレコーチに質問|どうしてフロンターレがSTEAM教育を?

最後にフロンターレのコーチであり、スクール普及事業グループ、グループ長の川越コーチへ今回のイベントについての想いを伺いました。ーーどうして今回フロンターレが今回STEAM教育に取り組んだのでしょうか?

サッカーを様々な視点から捉えてほしかった。違うアイディアが出るのではと思った。指導者としても違うジャンルのものの視点があると、教えがふくらむと思ったからです。

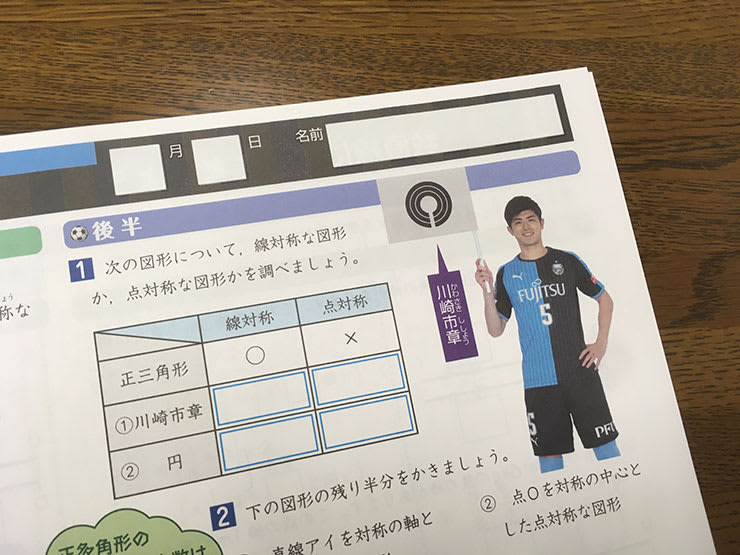

フロンターレが川崎市の公立小学校へ作成・配布している算数ドリル

フロンターレ選手が子どもたちの学びを応援!

実際フロンターレは川崎市内の小学6年生向けに、算数ドリルを作成・配布しています。ドリル内の設問も、選手が走るスピードやサッカーボールを蹴るスピードに関する問題などを作成しています。

最近だと、プログラミング教育も2020年必修化の流れで推進しています。このような子どもの教育分野で携わる機会があり、今回もこのイベントを実施する運びとなりました。

ーーサッカーを通して子どもにどのような力を身につけてほしいと思いますか?

サッカーを通して学んでほしいのは、感覚的に学んでいた部分を理論的に理解することです。またその視点はサッカーだけでなく、違うスポーツにも活かして欲しいと思っています。子どもたちに様々な刺激を与えていきたいです。今回のイベントを通して、サッカーへの視点を変える1つのきっかけが作れれば大成功だと思っています。

最後の試合はコーチも交えて大盛り上がり!

ーーサッカーと算数というと一見めずらしい組み合わせのように感じるものの、子どもたちの成長がダイレクトに見られるイベントでした。ありがとうございました。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

学びの価値は競争ではなく創ること ― ジャズピアニスト・数学研究者 中島さち子

学ぶ、働く、生きる……これら全ての意味が変わりつつある現代。社会はいま、大きな変革期を迎えていると言えるでしょう。今回は 数学オリンピック金メダリスト・ジャズピアニストでもある教育家...

2025.07.31|夏野かおる

-

STEAMの「A」は未来をえがく力 ― ジャズピアニスト・数学研究者 中島さち子

理工系科目を横断するSTEM教育は「A(Art / Arts)」を加えたSTEAM教育へと進化しました。今回は数学オリンピック金メダリスト・ジャズピアニストでもある教育家・中島さち子さ...

2025.06.24|夏野かおる

-

「Viscuit(ビスケット)」開発者・原田康徳先生 | アーテック「first STEAM」監修

株式会社アーテックが4歳から学べるSTEAM教育スクール「first STEAM(ファーストスティーム)」を新規開講します。今回は「デジタルアート」のカリキュラムを完全監修された「Vi...

2025.06.24|夏野かおる

-

名古屋・中部地区初開催!プログラミング教育フェア2019イベントレポート

2019年8月7日〜8日、ポートメッセなごやイベントホールにてプログラミング教育フェア2019が開催されました。このイベントは、学校関係者や自治体関係者、教育関連企業などを対象にした中...

2024.11.06|小澤志穂

-

(イベントレポート)コエテコジュニアプログラミングフェス2023「夏休み最後の大イベント」をレポート!

2023年8月20日、渋谷フクラス「GMOインターネットグループイベントスペース」にてコエテコジュニアプログラミングフェス2023が開催されました。プログラミング初心者でも楽しめるワー...

2025.05.30|大橋礼