コエテコセミナー2021レポート|子どもが夢中になれる教材とは?やる気スイッチグループ、株式会社しくみデザインに聞く

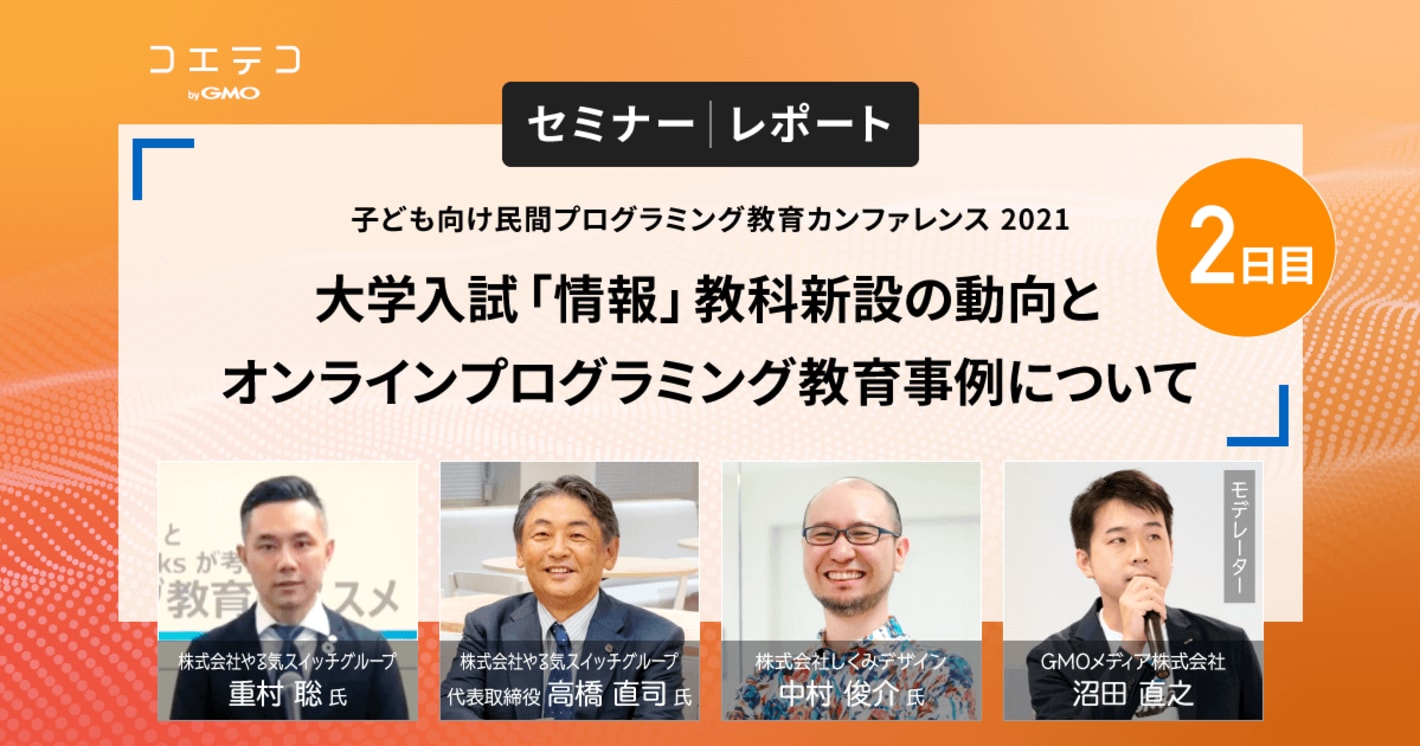

2021年1月14~15日に開催された「子ども向け民間プログラミング教育カンファレンス」では、民間プログラミング教育を取り巻く市場規模や教材などについてお話しいただきました。最終日である2日目は、2組の登壇者様が子どもが自発的に取り組みやすいプログラミング教材をそれぞれご紹介いただきました。

民間のプログラミングスクールにとって「何の教材を導入すれば子どもが夢中になれるか?」というのは、大切な課題です。子どもの共感を得られる教材を導入できれば、継続率やスクールの口コミなどにも良い影響を与えるでしょう。

今後の教材選びの参考になるポイントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください!

本セミナーの登壇者の紹介

はじめに今回のセミナーの主催者であるコエテコbyGMOの沼田より、今回のセミナーを開催した経緯と民間プログラミング教室の現状について説明がありました。

2日目となる15日は、株式会社やる気スイッチグループ プログラミング教育HALLOの重村 聡氏と株式会社しくみデザインの中村 俊介氏にご登壇いただきます。

(コエテコ by GMO)市場規模から知る民間プログラミング教室の現状とは

まず、子ども向けプログラミング教室市場規模は、2020年の3月市場は139億円と予測されていました。これは、小学校プログラミング教育必修化スタートなど、ポジティブな予想も含めての予測となっています。しかし、新型コロナウイルスが流行したことにより、予測からは一転して市場は厳しい状況となりました。

子ども向けプログラミング教室数は、右肩上がりに増加している状況です。2017年12月時点では4,000教室だったのが、2020年末では10,000教室を超えています。

- イベント型

- キャンプ型

- オンライン通信型

体験会参加率の低下とプログラミング教室の情報を求めるユーザー数の推移

2020年の3~5月は新型コロナウイルスの流行により、プログラミング教室の体験者数は激減していることがわかります。これは、コエテコの予測よりも80%程度減っている状況です。体験会に参加する人は減少しましたが、サイトの閲覧数にあまり変化はなく、プログラミング情報を検索しているユーザー数は一定数いることが明らかになっています。

緊急事態宣言下のオンライン授業・講座への取り組み

昨年、緊急事態宣言が2020年の3~5月にあり、スクールでも「休校」の決断を余儀なくされるところが多くありました。6月頃から状況は落ち着き教室授業も再開したり、オンライン授業を継続または取りやめという方向へ動いています。

2020年11月からは、多くの会社から新しいオンライン新講座が続々と発表されました。2021年においても、教室通塾型・オンライン並存型が進んでいるという状況です。

オンラインのサービスを開始しても、苦戦しているスクールが多いといった問題点もあります。要因として、マーケットが競合しやすく生徒の獲得が難しい点が挙げられます。ビジュアルプログラミングは小学校低学年がターゲットですが、ニーズがやや低いことも原因だと考えられるでしょう。

また、都市部以外では新型コロナウイルスの流行の状況も異なり、オンラインニーズが少ないところもあります。さらに、オンライン授業は、スクール側にとって新たな開発コストが発生する点や、保護者の方でも授業を受けるのが大変という意見なども聞かれます。オンライン×プログラミングというのは、まだまだ発展途上であるとのことです。

(やる気スイッチグループ)市場と顧客が求めるプログラミング学習とは?

1人目の登壇者は、株式会社やる気スイッチグループ プログラミング教育HALLOの重村 聡氏。

今回は「やる気スイッチグループとPreferred Networksが考えるプログラミング教育のススメ」についてお話しいただきました。

まず、やる気スイッチグループとPreferred Networksの合弁会社となるYPスイッチが生まれた経緯についてお話しいただきました。YPスイッチは「すべてのこども達に想像をカタチにできる力を」というビジョンを掲げ、会社設立されたとのことです。

Preferred Networksとの提携に至る経緯

やる気スイッチグループ代表取締役社長 高橋 直司氏より、Preferred Networksとの提携に至った経緯をお話いただきました。

プログラムコンピューターサイエンスは、21世紀を生きる子ども達にとってスキルとしては必須になります。Preferred Networksは、コンピューターサイエンスにおいて日本で最高峰の集団です。一方、やる気スイッチグループは、子ども達をその気にさせていく「やる気メソッド」のノウハウを持っています。それらが融合する中で、いいモノができていくと確信し、提携を決めました。保護者からは、他のスクールとの違いについて「遊びの延長のその先がどうなるかを、やる気スイッチさんはしっかりと説明してくれた」とのご意見があります。

Preferred Networks CEO 西川 徹氏は、どのような思いでPraygramを制作したかを話してくださいました。

既存のプログラミング教材は子どもへの分かりやすさが最優先で作られているので、本格的なプログラミングに入るには距離があります。そこを「スムーズに繋げられるような教材を作りたい」「子ども達に最先端の技術を知ってほしい」という思いがPraygram制作の背景にあります。全国どこからでも参加できるオンライン教室も開催中であり、全国1,000教室での展開を目指しています。

トヨタをはじめ、名だたる企業と提携・共同研究を行うPreferred Networks(プリファードネットワークス、略称PFN)が開発したプログラミング教材「Playgram™(プレイグラム)」がついに教室に登場します。この記事では新開講の「プログラミング教育 HALLO powered by Playgram x やる気スイッチ™ 」について、PFN代表取締役 最高経営責任者 西川徹氏と株式会社やる気スイッチグループ 代表取締役社長 高橋直司氏にお話を伺いました。

2025/05/26

やる気スイッチグループの理念経営

やる気スイッチグループは理念経営であり「一人ひとりの宝石を見つけて輝かせる」ことを目指しています。

- 本格的なプログラミング教育

- 物理的な制約のないサービス

また、市場規模の見解としては以下のように説明されました。

- 規模はまだ小さいが将来性のある市場

- 教育手法はこれから大きな進化が進む

アンマッチが起こりやすい教室ビジネスへの対策

プログラミングに限らず、教室ビジネスは「ハコ×講師×生徒」の3要素がマッチングすることで成り立ちます。プログラミングにおいては、都心部には生徒が多く、地方では講師が少ないなどのアンマッチが起こりやすいことが問題点とのことです。

スクールIEでは10年以上取り組んできたGAIAを活用し、講師のWeb在庫化を実現。オンラインを利用することで、遠隔地でもハコと講師と先生を結びつけられることがメリットです。

さらに、プログラミング教育を行う上で「本当の意味でやる気スイッチを入れるには自宅での学習が重要」とのことです。

3つのサイクルから考えるやる気スイッチの指導メソッド

やる気スイッチでは、3つのサイクルを考えた独自のメソッドがあることが特徴的です。

- 環境(自宅・学校・塾)

- 学習サイクル(予習・指導・承認)

- 成績支援プロセス(外発的動機づけ・成功体験)

課題を解決するHALLOブランドコンセプト

HALLOブランドコンセプトとして「市場における課題をYSGとPFNが協働で解決する」ことです。具体的には、本格的なのに導入しやすいパッケージの軽さ、などが挙げられます。本質的な学びを体験する中で、子どもが挫折しないよう丁寧に伴走することも「未来につながるプログラミング教育」を育む上で重要とのことです。

Playgram開発の背景

Preferred Networks 取締役 木下祐介氏は、プログラミングを学ぶ意義として「新しい方法を活用して試行錯誤することによってイマジネーションやクリエイティビティを育てられる」と話しています。子どもは飛躍的に育っていく時期であるため、新しい考え方を取り入れたり新しい物の作り方を覚えることによって、可能性を飛躍的に高められる傾向があるとしています。

また、子ども達が楽しそうに勉強しているところを拝見し、やる気スイッチグループは子どものことを知り尽くしている企業だと感じたそうです。プログラミングの専門家と教育に特化した専門家が力を合わせることによって、子どもに適したカリキュラムが作れると確信したそうです。

Playgramの3つの特徴

Playgramは、子どもが夢中になって取り組める3つの特徴を持っています。- 本格的なコンピューターサイエンスの内容

- ビジュアルコーディングからテキストコーディングへの橋渡し

- 「子どもがどのように解いたか」を記憶する個別最適化能力

実際の授業からみるHALLOの取り組み

HALLOを利用した実際のレッスンの様子もご紹介いただきました。レッスンを開始する際には、コーチが号令をかけて元気にレッスンをスタートします。レッスンの流れは、以下の通りです。

- レッスンの流れを確認(その日のレッスンの流れを全員で確認)

- 準備運動の時間10分(タイピング)

- 確認テスト5分(タイムアタックモード)

- ミッションタイム30分

- 連絡 次回までの進め方5分

タイピングでは、速さよりも正しいホームポジションでタイピングできているかを確認しています。タイピング中にも、コーチが生徒1人1人に声掛けをしながら、つまづきやすいポイントなどを丁寧に指導していることがポイントです。

最高評価であるSランクを子どもがとれた場合には、先生も一緒に喜び「褒め」の声掛けをします。高ランクが取れなかった場合でも、前向きに促す「励まし」のポジティブな声掛けなども大切にしながら授業を進めていることが特徴です。

タイムアタックモードでは、生徒によって取り組むチャプターは異なります。スコアに応じて「ホワイト>ブルー>グリーン>イエロー>レッド」の順に高くランクが付きます。スコアと同時に表示される復習ステージを確認することで、着実に理解度・定着度を上げていくことを目指します。ミッションタイムでは、適切な声掛けやヒントを与え、一人ひとりに寄り添ったコーチングを行うことが重要とのことです。

さいごに、自宅学習の目標設定をする際には、生徒に主体的に決めてもらうそうです。設定した目標はレッスンレポートにて保護者に伝え、自宅学習を促進し次回レッスンに繋がる学習サイクルを循環させます。

HALLOのレッスンにおける標準レイアウト

レッスンには室長は介入せず、コーチのみで提供を行います。コーチと生徒が1対3となることが、最も学習進捗をみやすいそうです。年齢に合わせたジャストサイズのレッスン設計をしており、小学生なら1対3で50分間、中学生なら1対5で80分間のレッスン形式です。子どもにとってタイピングが壁になるケースもありますが、個別対応式のレッスンでは対応しやすいことがメリットだといえるでしょう。

やる気スイッチメソッドには「学習サイクル・コーチング・バックアップシステム」の3本柱があり、Playgramには「3D空間・3つのステップ・タイピングの習得・グローバル基準カリキュラム(K12準拠)」の4本柱があります。YSGとPFNが協働することによって、これらの柱を利用し唯一無二の教室パッケージを実現しています。

学びが続くための学習サイクルとして、継続しやすい予習型の学習サイクルを導入しています。

- 毎日15分の自学習

- 週に一度のレッスン

- 月に一度の発表(目標設定する)

HALLOのレッスンは既存ブランドの教室での実施を前提に設計しており、家賃・求人費・人件費・販促費いらずで低コストであることが魅力です。

- 空きスペースや時間の活用

- 既存人員の活用

- 内部生へのクロスセル

やる気スイッチへ質問

カリキュラムとしては単独でこなす感じになるのかを知りたい。

1人ひとりのペースが異なるため、カリキュラムはそれぞれ単独で取り組んでいます。発表会では、質問のし合いをするなどして、学び合いを行います。Playgramの講師の採用・研修について知りたい。

専任講師を採用する条件として、子どもが好きなこと・プログラミングに興味があること・一定のPCスキルがあることを求めています。講師のハードルはやや低いといえるかと思います。オンラインレッスンで使用するのは生徒の自宅のPCだけなのかを知りたい。

Praygramを操作するためのタブレット端末と自宅のPCを利用してもらっています。

(株式会社しくみデザイン) 小学校低学年向けのSpringinとオンライン配信の成功例と失敗例

2人目となる登壇者は、株式会社しくみデザインの中村 俊介氏。

今回のセミナーでは「プログラミング授業のオンライン配信は難しい?実践して得た成功例と失敗例」についてお話しいただきました。

しくみデザインの中村氏は、身体を動かしてつくる音楽アプリを制作し、ヨーロッパ最大の音楽フェスなどで2回世界一を獲得した経歴があります。クリエイター集団として15年間活動するなかで、試行錯誤しながら1,500個以上の作品を世に送り出してきたそうです。デジタル・コンテンツ・システムなど幅広いものを制作しており、老舗として広く名を知られています。

言葉を一切使わないビジュアルプログラミングアプリ「Springin'」を開発、運営する株式会社しくみデザイン。今回はCEOである中村俊介さんにインタビューし、中村さんとしくみデザインの軌跡について詳しく語っていただきました。

2025/07/31

クリエイターが制作したクリエイターを育成するためのSpringin

「作る人が実は一番楽しい」「世の中を変えられる」という信念のもとに、言語を使用しないビジュアルプログラミングアプリとして、Springinは制作されました。

子ども達が作るためのツールが無いなと思った。ちょうどプログラミングが必修化したところもあり、プログラミングはこの先使わないわけにはいかない技術です。アナログだけで完結するところが少なくなっている。クリエイターになるときには、必ずプログラミングは必要になります。「プログラミングは難しい」「薄暗い部屋で緑の文字をカチカチ打っている」というイメージが先行するなか、そうしたマイナスイメージを払拭したいという思いもあるそうです。

実際に、解説しながらSpringinを使用するところも見させていただきました。子どもには、まず「ピタゴラスイッチを作りましょう!」と声をかけてSpringinを始めているとのことです。アプリ内では、簡単に絵を描いたり重力をかけたりするなどの設定が行えます。「画面内の世界にプログラミング」していくイメージで、絵にさまざまな動きや仕掛けをつけることができます。

Springinはコマンドの数自体はやや少なめですが、組み合わせ次第でやれることは無限に広がることが魅力です。画面内の絵は自身で描いたものをいくつも追加することができ、絵と絵が触れ合うと自動で声を再生できるなどの仕組みをつけることも可能です。

約5分ほどで、ボールが斜面を転がり、ボールがゴールに触れると「ゴール!」の声が流れるというゲームを作っていただきました。短時間で子どもが遊べるゲームを完成できる手軽さも、Springinの魅力だといえるでしょう。

小学生が実際に制作したSpringinのゲーム例

小学生が実際に制作したSpringinのゲームを、2種類ご紹介いただきました。一つ目は、リスの脱出ゲーム。上から天井が迫るなか、左右にリスを動かして下へと誘導します。天井に挟まれてしまうとゲームオーバーになるというゲームでした。

2つ目は、脱出ゲームです。犯人に殴られて、気を失った場面からゲームはスタートします。気絶しているところから目を覚ます様子などがとてもよくできていると、中村氏も絶賛していたゲームでした。部屋のなかには脱出するための鍵となるアイテムがいくつも隠されており、アイテムを組み合わせると次の部屋へ移動できる仕組みになっています。

Springinの利用者数とユーザー層

Springinは学校の先生達の間で口コミによって広まり、20万ダウンロードを突破しています。小学校でプログラミングが必修化される流れを受け、2020年にダウンロード数が爆発的に増えたそうです。

ユーザー層は男女比が半々になっており、小学校1年生から中学校1年生が利用しています。小学校5年生くらいの年代が最も多くSpringinを利用しているそうです。

2020年の3月2日から4月5日には、スプリンギン・フェスを開催。景品を出してくれるスポンサーを集め、盛大に催されました。

オンライン配信への挑戦!それぞれの方法のメリットとデメリット

YouTubeを利用したLive配信

まず、YouTubeを使ったLive配信に挑戦したそうです。社内にある機材を利用して、コストを抑えて配信は行われました。よかったこととして以下のような内容が挙げられています。

- 気軽にできた

- コメントでコミュニケーションがとれた

- アーカイブに残ったのでいつでも観られる

- リアルタイムでやってくれているのか確認できない

- コメント欄で関係ない話を始めてしまう。

Zoomカンファレンスを利用したワークショップ

打ち合わせなどで利用されるZoomカンファレンスでも、ワークショップが開催されました。よかったこととして「親子参加にしたことで保護者からのサポートを得られた」「Zoomのリアクションをうまく活用できた」「手元カメラを配信したことで、説明しやすくなった」などが挙げられます。Zoomの「いいね・拍手」などの機能を利用し、ユーザーのリアクションを確認していたそうです。

悪いこととして「子どもの画面が見えないため、できているかの確認ができない」「わからなくなった子どもへのサポート(ブレイクアウトルーム)」などがあったそうです。ワークショップの内容についていけない子どもをフォローするためのブレイクアウトルームを設置しましたが、理解した後に戻ってきても内容が先へ進んでしまい、結局マンツーマンで指導する必要があったなどのデメリットもあったとのこと。

海外のZoomカンファレンスを利用した講演

2020年の8月には、シンガポールで行われたイベントにZoomカンファレンスで講演を行いました。相手側の様子やリアクションが見えず、やや苦戦したカンファレンスだったと中村氏は話されています。よかったこととして「交通費かからない」「前後の時間が無駄にならない」が挙げられています。反対に悪かったことは「シンガポールに行きたかった!」「反応が見えないのはやりにくい」とのことです。

ZoomとYouTubeを利用したLive配信

千葉県にいる先生と一緒に授業をやりたいという思いから、Zoomで繋がった状態をYoutubeで配信するスタイルのLiveを行ったそうです。後ろの画面にZoomで相手側の先生を映し出し、実際に掛け合いを行います。相手に手元を見てもらうことで、先生の反応がダイレクトでもらえます。このときに「リアクションの有無が鍵なんじゃないか!?」と感じたそうです。

オフィスと教室を繋ぎ授業を行う

さらに新しい試みとして、オフィスと教室を繋いで授業にも挑戦されたそうです。生徒には教室などのリアルな空間でみてもらい、先生達には側でサポートしてもらったとのこと。生徒が理解できず困ったときには、画面に見せてくれるため指導しやすかったそうです。

オフィスの一角に配信スタジオを導入

オフィスの一角にしっかりとシステムを組んだ配信スタジオを設置し、よりユーザーへ動画を届けやすくなったと中村氏は話されています。オペレーターが裏で操作してくれることは動画配信をするうえで安心感にも繋がり、楽しさも実感するようになったとのことです。

「リアクションを得る」ことで動画配信は成功へと導ける

動画配信で成功するためには、リアクションをどのように得るかがポイントであると説明がありました。聞き役を用意する場合には、配信なら画面内に、Zoomならリアクションしてくれるサクラ役を設けると話をすすめやすいそうです。プログラミング教育はオンラインとオフラインを組み合わせることで、効果的な学習ができます。ただし、生徒のモチベーションを維持するためにはリアルでのコミュニケーションも重要とのことです。

教室での講演のように、先生が遠隔にいたとしてもサポーターが生徒の側でフォローすることで成立しやすいそうです。

2020年10月に新サービス「Springin Classroom」をリリース!

2020年10月にリリースされたSpringin Classroomは、先生向けのカリキュラムが用意されているサービスです。プログラミング未経験者の先生でも取り扱いやすく、生徒に指導しやすいことが魅力です。生徒が作成した作品は同じ教室内でのみシェアできるため、生徒同士の学び合いにも役立ちます。

小学生が多く利用しているプログラミング教材の「ビスケット」は、簡単であるがゆえに小学校1~2年生向けになっています。それに対し、スクラッチは小学校5年生以上でないと、難解な部分もあるそうです。スクラッチにおいては、先生にも最低限のプログラミングの知識が必要となります。

Springinは、ビスケットとスクラッチの中間ともいえる小学校1~4年生にフィット。教える先生にも、プログラミングの経験は必要ありません。Springinの利用者は半数が女子であることから、導入しやすさもメリットだといえるでしょう。

Springin Classroomは、2021年10月まで無料で利用可能です。無料期間中は、商用利用もできます。

しくみデザインへ質問

Springinの教師向けガイドはありますか?

指導者向けに、Springin'を使った初めての授業の参考としていただける「Springin'プログラミング体験講座・指導マニュアル」をはじめ、小学校での授業のヒントにしていただける学習指導案もご用意しています。指導案は国語や算数などの教科と対象となる学年に応じた授業例を各種ご用意しているので授業の参考にしていただけると思います。

スタジオが総額いくらかかったか知りたい。

スタジオは総額で120万円くらいかかりました。収音材も手作りで貼っています。子どものやる気を促す教材を取り入れよう

子どもにとって夢中になって取り組める教材を使用することで、ビジュアルプログラミングからテキストプログラミングへもスムーズに移行しやすくなります。今回の登壇者がご紹介してくださった教材は、子どもの「やる気」や「自分で作ってみたい」という思いを伸ばすことをサポートしてくれる教材だといえるでしょう。

ぜひ、子どものやる気を後押しする教材をプログラミング教室に取り入れてみてください。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

コエテコセミナー2021レポート|大学入試テストに「情報」の出題教科化が決定!子ども向けプログラミング教育市場はど...

2021年1月14日(木)に「子ども向けプログラミング教室カンファレンス2021」セミナーが2日間開かれました。今回は新型コロナウイルス対策として、オンライン開催となりました。 1日...

2025.05.30|小春

-

「コエテコEXPO2023秋(2日目)」レポート|AI時代に必要なプログラミング教育とは?子どもが楽しく継続できる...

プログラミング教育サービスと課題解決などのノウハウが集結するオンライン展示会「コエテコEXPO2023秋」。2日目は9名が登壇し、AIの進化が今後のプログラミング教育に与える影響や、こ...

2024.11.06|大森ろまん

-

コエテコセミナー2022レポート|スクールはどうやって生徒を集めている?プログラミングを広げるための取り組みとは?

2022年10月17・18日、コエテコは民間プログラミング教育サービスの新しい価値を生み出し、業界発展を目指す 「子ども向けプログラミング教室カンファレンス2022」をオンラインで開催...

2024.11.06|まつだ

-

コエテコセミナー2022レポート|高校でスタートした「情報科」の現状は?子ども向けプログラミング教育市場は伸びていく?

2022年10月17・18日、コエテコは「子ども向けプログラミング教室カンファレンス2022」をオンラインで開催しました。 1日目となる17日には、京都精華大教授の鹿野利春氏、株式...

2024.11.06|まつだ

-

「コエテコEXPO2023春(2日目)」レポート|子どもの興味を惹くコンテンツ・カリキュラム作りの秘訣とは?AIの...

2023年4月17・18日の2日間、「コエテコ byGMO」はプログラミング教育サービスと課題解決などのノウハウが集結するオンライン展示会「コエテコEXPO2023春」を開催しました。...

2024.11.06|ちとせとも