(インタビュー)熊本市教育センター主任指導主事 前田康裕先生|タブレットを「ゲーム機」にしないために、今できること

しかしその矢先、新型コロナウィルスの脅威が全世界を覆うことに。文部科学省は急遽、GIGAスクール構想を前倒しするなどして子ども達の学習機会の確保に努めていますが、これまでとは違った授業スタイルに伴い、現場からは「かえって負担が増した」「ルール整備が追いつかない」などの声もあるのが実情です。

小中学校の児童/生徒1人につき1台の学習用端末(パソコンやタブレット)を配備する「GIGAスクール構想」がこの4月、ほぼ全ての小中学校で始まりました。新学習指導要領の「全面実施」初年度である中、新型コロナウィルスが流行するなど、慌ただしいままに過ぎ去った2020年度。文科省が新たな学びにかける思いについて、萩生田光一 文部科学大臣にお話を伺いました。

2025/06/24

“ICT利用の壁”はデータにも表れています。実はOECDの調査によると、日本はOECD加盟国の中で「教室の授業にICT機器を使う頻度」が最下位なのだとか。一方で「1人用ゲームで遊ぶ頻度」は1位となっており、日本の子ども達にとって、ICT機器はすっかり“ゲーム機”になってしまっているのです。

(出典:国立教育政策研究所「OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)2018年調査補足資料 生徒の学校・学校外におけるICT利用」p. 5)引用部分は数学の授業の場合。このほか、国語、理科、音楽、美術でも最下位となっており、そのほかの教科もかなり下位に

(出典:同上 p.36)「一人用ゲームで遊ぶ」と答えた生徒の割合は、OECD各国の中で群を抜いて1位

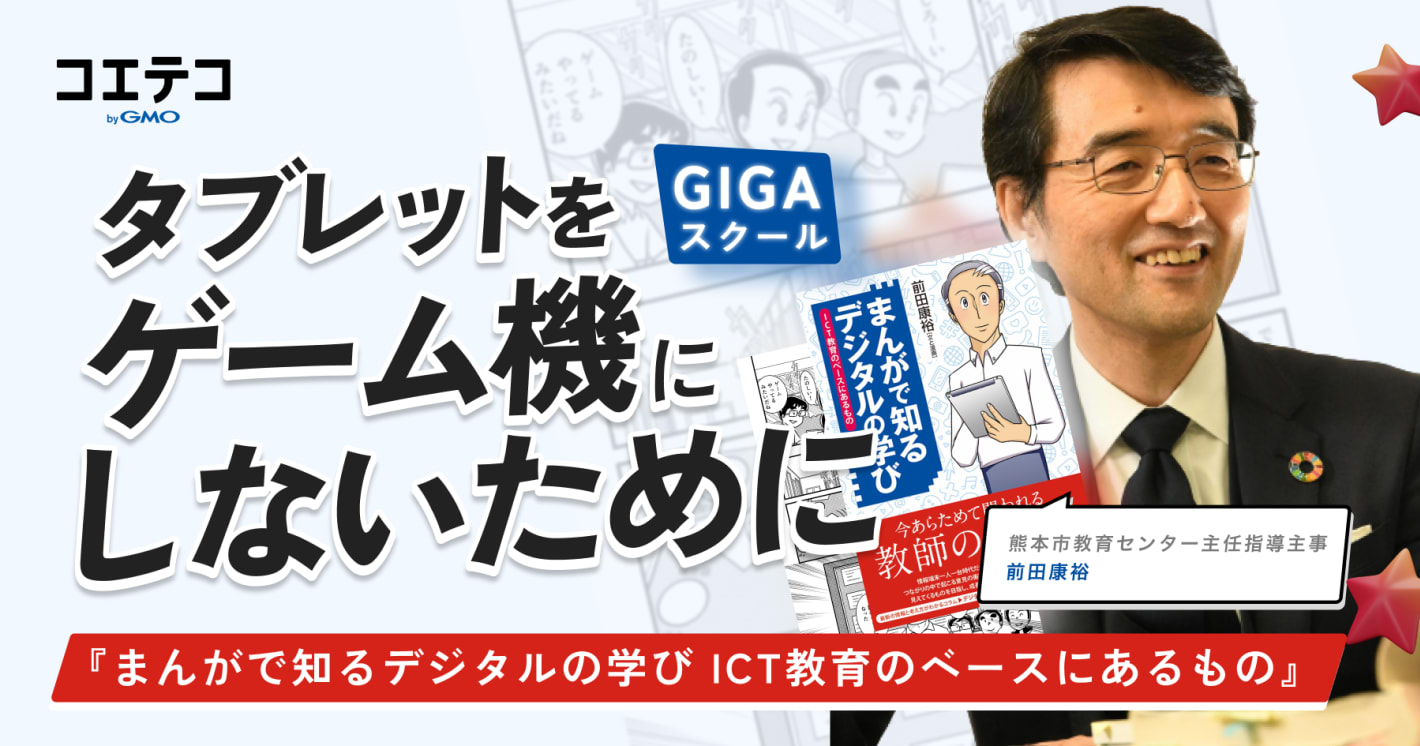

この現状を打開するには、学校も、保護者も、子ども達自身も意識を変え、力を合わせる必要がある――そんなメッセージを漫画を通して発信しているのが、熊本市教育センター主任指導主事 前田康裕先生です。

熊本市教育センター主任指導主事 前田康裕先生 [撮影 岡村啓嗣](取材はオンラインにて実施いたしました)

前田先生のご著作『まんがで知るデジタルの学び』。学校現場で起こりがちなトラブルをまんがでやさしく解説

熊本大学特任教授。公立小中学校教諭として25年間、ICTを活用した授業及び探究型学習の研究を行ってきた。著書に『まんがで知る 教師の学び』シリーズ、『まんがで知る 未来への学び』シリーズ、『まんで知るデジタルの学び』シリーズ(さくら社)など。

https://note.com/yasu_maeda/ >

公立小中学校で25年間指導し、教職大学院での指導も経験された前田先生のもとには、どのような相談が集まってくるのでしょうか?これからの教育について、ご著作の内容にも触れながらくわしくお話を伺いました。

「遅れている」批判では人は動かない

—先生は最新刊の『まんがで知るデジタルの学び: ICT教育のベースにあるもの』をはじめ、さまざまなトピックについて漫画で発信されていますね。これまでのご経歴と、漫画という形で発信されるようになったきっかけは?私は公立小中学校で25年間教壇に立ったのち、さまざまな職を経て、現在は熊本市教育センターで主任指導主事を務めています。「指導主事」とは、学校に助言をする専門的教育職員で、中でも私はICT教育やそのための情報機器の管理や学習設計をアドバイスする役割を務めています。

そんな私が漫画を描き始めたのは、53歳のときでした。きっかけは、教育に関する学会などで得られた知見を、どうにか易しく現場に伝えられないかと考えたことです。

学会ではすぐれた実践や研究がたくさん発表され、ぜひ授業に取り入れたいと思うものばかりです。ところが、専門用語が多いこともあるのか、必ずしもうまく現場に広がっていかない課題感がありました。これは、非常にもったいないことですよね。

そこで考えたのが、漫画という形式をとることでした。学会の知見をそのまま論説文に起こしても、日々忙しい先生方の目に留まるのは難しいかもしれない。だったら、ストーリー仕立てにして、「この考え方は、このような現場に活かせますよ」と伝えるのがよいのではと考えたんです。

こうして生まれた作品たちには、ありがたいことに多くの反響をいただいています。中には「一部分をコピーして、研修会で配ってもよいですか?」というお問合せをいただくこともあります。出典を示し、適切な形で引用していただけるのであれば、インターネット上での引用もOKですので、ぜひ気軽に利用していただければ嬉しいです。

—先生のご著作は、そのような経緯で生まれたのですね。『まんがで知るデジタルの学び』もたしかに、ストーリー仕立てで読みやすいと感じました。

これは私論ですが、人間って、つまるところ感情でしか動けないと思うんですよ。淡々と事実だけを挙げて、「この方法を授業に取り入れると、教育効果が高いですよ」と言われても、「やってみようかな」という気持ちにはなりづらいのではないでしょうか。

『まんがで知るデジタルの学び』の主人公・舎貝常道先生。現在は59歳で、定年間近でGIGAスクール構想が始まったという設定。ICT活用に苦手意識があったが……?

そこで私の作品では、“身の回りにいそう”なキャラクターを登場させ、読者の感情を動かしやすいストーリーに乗せて、さまざまな考え方・方法論を説明することにしています。それこそ、『まんがで知るデジタルの学び』の主人公である舎貝(しゃかい)先生も、きっと身の回りに似たような方がいらっしゃることと思います。

—本当に、登場人物がとてもリアルですよね。ICTに苦手意識のある舎貝先生、やっぱり“紙と鉛筆”派な本室先生、個性豊かな児童たち、など。それぞれの人物にモデルはいるのでしょうか?

いえ、特定の人物をモデルにはしていません。ただ、私自身が比較的長い間、ICT教育に携わってきたバックグラウンドがありますので、「きっと学校の職員室では、このような意見が出るだろうな」と予想がつく面がありまして。そうした意見を抽象化する形で、架空のキャラクターにしています。

「国語科の本質は考える力の育成。そのためには紙と鉛筆!」がモットーの本室(ほんしつ)先生

トラブルを防ぐため、タブレットは学校側が管理すべきと考える矢良(やら)先生

キャラクターの中には、おっしゃった通り、ICTの導入に批判的な先生もおられます。ただ、こうした先生が“悪者”かというと、決してそんなことはないんです。それぞれのお立場から児童のようすをご覧になった結果、「時期尚早だ」のような意見を持たれているわけで……。こうした先生に向かって「現代社会についていけない、遅れた人間だ」と糾弾するのは、建設的な態度ではありません。漫画でもそれが伝わるように描いているつもりなので、ぜひ最後まで読んでいただければと思いますね。

若い=ICT活用が得意、ではない。ICTの導入で、ベテランの指導がより生きる

ちなみに、「遅れている」論の中で、やはり先生の年齢などが槍玉に上がることが多いのですが、これに関しては、興味深いことがわかりました。私は一度、先生方のICT利用率と年齢について調べたことがあるのですが、20代の先生よりも、30代の先生のほうがICTを利用した授業を展開されていることが多いんです。

—先生が若ければ若いほど、ICTを活用した授業に前向きなイメージがありますが、そういう単純な話ではないのですね。

そうなんです。これは私の推測ですが、20代の先生はまだ授業経験が浅く、昔、ご自身が受けた指導……つまり、黒板の前に立って、児童・生徒を指名して発言させるようなスタイルをそのまま踏襲していることが多いのではないかと思います。

それが30代になってくると、“基本の型はもう覚えた”状態ですから、少し余裕が出てくる。そこで、何か新しい取り組みをしてみようか……と考える先生が多いのではないかと考えています。

初任者(先生になったばかりの教員)を指導する、初任者研修拠点校指導教員の吉良先生。今では50代のベテラン教員だが……

若い頃には授業にICTを活用しようとして失敗したことも。そのチャレンジ精神が今に生きているという設定

40代以降になりますと、やはり年齢にしたがって利用率は下がってきます。ただ、誤解のないように言いますと、ICTを使う=良い授業ではないんです。このあと詳しくご説明しますが、ただICTを物珍しがって導入するだけでは、教育効果は上がりづらい。

ベテランの先生には、ベテランの先生ならではの視野の広さや、指導経験があります。子どもの発想を引き出したり、適切な助言をする役割については、やはりベテランの先生の指導が光ります。こうした先生方が本格的にICTを活用し始めたら……きっと、若手とはまた違った、奥行きのある授業実践ができるのではないでしょうか。

吉良先生の励ましを受け、授業にICTを取り入れてみる舎貝先生。その後はベテランならではの指導で、子ども達の気付きを促していく

うまくいくコツは“子ども主導”。重要な問題だからこそ、自分達でルール作りを

—コロナ禍では、GIGAスクール構想が前倒しになり、学習用端末(パソコンやタブレット)が一斉に導入されました。とはいえ、中には授業内容が大きく変わらず、「荷物になっているだけ」のような声もあります。ICT機器やツールを活用するには、どのような意識を持てばよいのでしょうか?ICTと教育の関連性について、面白いデータがあります。2012年に、OECDがPISA(OECD生徒の学習到達度調査)の結果をもとに発表したところによると、ICT機器をOECD平均よりも使って“いない”学校のほうが、良い成績を上げていることが明らかになったのです。

こう聞くと、「ICTなんて使わない方がよいのでは」と思うかもしれませんが、この話には続きがあります。それは、ICTの「使い方」によっては、しっかり教育効果が上がるということです。

OECDの教育スキル局長アンドレアス・シュライヒャーは、「私たちが断片化した方法で学校にテクノロジーを導入し続けるかぎり、テクノロジーの可能性を実感できない」と提言しています* 。

断片化した方法、つまり、従来の授業スタイルのまま、ほんのちょっとだけICTを利用するようなやり方では、むしろ教育効果が下がってしまう。それこそが、この調査が明らかにしたことなのです。

GIGAスクール構想によって、全国の小中学生に一人一台端末が実現した。一方で、この学校貸与の端末によっていじめが行われ、その結果、町田市の小学6年生が自殺したことが社会問題となっている。実は、学校貸与端末による問題はこれだけにとどまらない。「子どもの小学校では、クラス内のチャットルームで、ある子が匿名で「死ね」と書かれてしまって。その子はすぐに担任に相談して、犯人が名乗り出るまで、全員タブレ...

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/88027 >

ICTを授業に取り入れるには、単に“調べ物のツールを百科事典からインターネットに変える”ような断片的なやり方をするのではなく、授業の設計自体を変える必要があります。

先生が黒板に書いて説明し、児童がきれいに写しとる。ときには「はい、わかる人」と手を挙げさせて、自信のある児童が発表する。このやり方自体を根本から変えなければ、ICTの効果は出てきません。

—具体的には。

まず、よくない例はこうです。たとえば、授業で「調べ学習」をするとしましょう。ただ「インターネットで調べておいで」と促すと、子ども達は、集めた情報をただ並べて、「調べました」と言ってしまいます。

われわれ大人も他人事ではありませんが、子ども達は、インターネットの情報はどれも事実だと思い込んでしまうんです。プレゼン資料を作らせても、ネットの文章をコピーして貼り付けるだけ。これでは意味がないどころか、怪しげな情報を集めてしまう点で、むしろマイナスです。

本来の「調べ学習」は、集めた情報を取捨選択し、整理・分析した上で、自分達はどう考えるのかを言語化するまでがセットです。この観点がないと、調べ物にインターネットを使った=ICTを活用した、と捉えてしまう。まさに“断片的なやり方”だと思いますし、教育効果も上がらないでしょう。

『まんがで知るデジタルの学び』での一幕。「米作り」に関する疑問を出し合い……

「CMを作る」というゴールに向かって、必要な情報を集めていく。インターネット上のテキストをコピー&ペーストするだけで終わらせないことが重要なのだ

一方で、よい例もあります。たとえば、『まんがで知る デジタルの学び』では、子ども達の作品をクラス全員で共有したり、学級会の話し合いをデジタル化したりする事例を紹介しました。

とくに、学級会の事例は見どころがあると思います。

というのも、「意見がある人は手を挙げてください」という従来の方式では、発言が得意な子ばかりが意見を言うようになってしまうんですよね。そこでICTを活用し、全員の意見を一覧で見られるようにすると、普段は発言しない子から妙案が出てくることもある。子ども達自身も、「発言しない子にも、いろいろな意見があるんだ」と気づくことにつながります。デジタルツールの良さである、“情報の集積と共有”を最大限に活用した事例ではないでしょうか。

プログラミングの学習サイトには、ゲームを制作しながらプログラミングを学べるものもある。これを「勉強以外の活動」とみなすかどうかで、クラスの意見が割れてしまう

そこで学級会を開き、それぞれの意見をカードで表すことに。想像以上に「賛成」と考える児童が多いことや、「反対」の理由に気付く児童たち

繰り返しになりますが、ICTをじょうずに活用するには、教育や授業に対する発想を根本から変えなければなりません。「何事も、先生が教えてあげるものだ」と考えていると、児童・生徒をせまい枠の中に閉じ込めることになってしまい、どんどん本来のメリットが失われていく。ICTの良さを認識した上で、“先生が教える”のではなく、“学習者自身が気づく”ような学びを設計する。そうした意識の変革が求められているのです。

意識を変える必要があるのは、学習者も同じです。私は大学で教えていた時期があるのですが、大学生って、普段あれだけスマホを使うのに、授業中に分からないことがあっても、全然スマホで調べようとしないんですよ。

これはなぜかというと、学習者、つまり大学生自身もパソコンやスマホを「遊ぶためのもの」と捉えているからではないかと思うのですね。

実際に、国立教育政策研究所の「2018年調査補足資料(生徒の学校・学校外におけるICT利用) 」を見ると、日本の教育におけるICT活用はOECD加盟国の中で最下位です。一方で、平日の余暇に「1人用ゲームで遊ぶ」と回答した子どもの割合は1位。つまり、日本の子ども達は、ゲーム機としてはどこの国よりも活用しているのに、こと学習となると、まったく活用できていない状況にあると言えるのです。

この実態を変えるには、学校、保護者、学習者が一体となって壁を乗り越えなければなりません。「授業中にタブレットなんて、遊んでしまうに決まっている」と禁止するだけでは、問題を先送りにするばかりか、大学生になっても“ゲーム機”のままです。

だからこそ、一律に「禁止」で終わらせるのではいけない。ルールを決めたり、危険な行為には適切に対処したりしながら、学習者自身がICTを有意義に使いこなせるように道を探していく必要があると私は考えます。

意識変化について付言するなら、「勉強は、つらいことにあえて取り組むことだ」という価値観もできれば変えていきたいですね。勉強=つらい、と思い込んだまま成長すると、学校を離れたとたん学ばなくなる大人になってしまいます。一面的に「遊びはけしからん」と断じるのではなく、楽しみながらも学んでいくような授業設計をすることが、理想的な形ではないかと思います。

—先生のおっしゃる通り、なんでもかんでも禁止するのは建設的でないように思います。しかし一方で、未成年がインターネットを通じて特殊詐欺の“受け子”になってしまうような事件もあり、不安は拭えないのが正直なところですが……。

グラフィック・図解: 特殊詐欺で現金を取りに行く「受け子」に中高生らが使われるケースが急増している。大阪府警が特殊詐欺関連で摘発した少年は昨年の約4倍に上り、府警はリスクを知らず安易な考えで加担する例が多いとみて、対策条例の制定準備や出張授業など未成年者への注意喚起を進めている。 ...

https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-jiken20181229j-05-w340 >

ええ、そうですよね。ICTは子どもの可能性を広げてくれる反面、これまでの一般的な“心配ごと”から大きく逸脱するところもあり、ご家庭ごとに方針もさまざまです。

とくに、GIGAスクールで児童・生徒が1台ずつ端末を持つようになった反響は大きなものでした。「子どもが小さい間は動画コンテンツを見せないようにしている」というご家庭は、学校の端末はなるべく厳しい制限をかけてほしいと考えます。一方で「これからの社会にICT活用は欠かせない。子どものうちからどんどん触れさせるべきだ」というご家庭もあります。

フィルタリング・制限以外にも、たとえばお友達の写真を勝手に撮ってらくがきをするとか、ゲーム依存症になるんじゃないかとか、子どもが勝手に制限を外してしまったとか、いやそれも含めて教育だ、とか……。いろいろな問題がある上に、どれも真剣に考えなければいけないものばかりで、簡単に解決することは難しいでしょう。

カメラ付きの端末では、勝手に他人の写真を撮る行為がトラブルになるケースも。からかいがいじめに発展する可能性もあるため、決して軽視はできない

—『まんがで知るデジタルの学び』でも、「Scratchはゲームなのか?」が子ども達の間で問題になりましたよね。

そうなんです。Scratchは、普段ゲームに触れない児童からすれば、「学校にゲームを持ってきちゃいけないんじゃないの?」となります。他方、Scratchを通した作品作りが好きな子にとっては、「これはプログラミングの勉強だよ」となる。どちらも一面的には正しいので、それこそICTを活用しながら子ども同士で話し合い、ルールを決めていく必要があるでしょう。

—一概に決められないからこそ、子ども達自身がルールを作ることが大切なのですね。

そう思います。もちろん、大枠の制限は大人が判断する必要がありますが、休み時間にやっていいこと/悪いことや、家に帰ってからどうするかについては、トップダウン式に決めて従わせるのではなく、子ども達自身に考えさせ、保護者とともにルールを決めていくのがベストではないでしょうか。

実際にうまくいっている学校を視察すると、校長先生が子ども達を信頼して、ある程度任せていることが多いです。よくない使い方はもちろん指導しますけれども、どちらかというと、「良い使い方を考えたら、どんどん先生に教えてね」という声かけのほうが多い。先生も子どもも、対話を通じてICTの可能性に気づいていくようなやり方が理想と言えるかもしれません。

熊本市に関して言えば、ICTに関する研修や研究会が比較的充実しており、先生同士でノウハウを共有する文化があります。漫画でも描きましたが、校内研究会にこそICTを活用していただきたいですね。

たとえば、ある先生の授業研究会にあたり、これまでは、それぞれの教師が手を挙げて「授業の良かった点」や「改善点」について意見を言っていたものを、全員がデジタルのシートに意見を一度に記入すれば、ものの10分で終わるはず。こうして意見を共有する時間を短縮できたら、余った時間を深い議論に当てられるわけです。

10年、20年前の学校は、ICTが得意な先生はごく限定的で、たった一人で取り組まれている現場も少なくありませんでした。それで学校全体が盛り上がれば良いのですが、場合によってはとがめられることもあり、居心地が良くなかったのではないかと思います。

しかし今は、良くも悪くも端末は配布されてしまったし、国から「みんなでやりましょう」と言われている状況です。程度の差はあれど、以前より動きやすくなったのは事実ですから、ぜひ積極的な活用を検討していただきたいですね。

「社会に開かれた教育課程」が子どもの未来を拓く

—お話を伺っていて、熊本市という自治体のバックアップ体制もICT×教育のカギを握っているのではと感じました。実際のところ、どうでしょうか?自治体による差は、結論から言えばあると思います。それこそ東京都と熊本県では予算・人材ともに大きな差があるでしょうし、こればかりは仕方がありません。

そこで熊本市では、熊本大学、熊本県立大学、株式会社NTTドコモと産学官連携協定を結び、それぞれの知見を持ち寄ったICT教育を推し進めています。熊本大学は教育の専門家として、ICT活用モデルカリキュラムの開発や教員研修プログラムの監修及び実施を担ってくださいます。熊本県立大学は学校外でのプログラミング教育の実践的な学習機会の提供と、ICT活用事例共有アプリの開発を行なってくださいます。そしてNTTドコモは、インフラ提供をはじめとしたICT活用のための各種施策の企画などの役割を担ってくださる。それぞれができることを持ち寄り、地域全体を盛り上げていく体制になっているのです。

新学習指導要領の理念に「社会に開かれた教育課程」とあるように、これからの学校は、社会と積極的につながっていくべきと考えます。というのも、今の学校はやるべきことを抱えすぎていて、カリキュラムも、先生方の業務もいっぱいいっぱいだからです。

本当は、決められた時間の中で何かを増やしたら、何かを削らなければなりません。ところが、人間、「削る」ことには慎重になる傾向があります。するとカリキュラム・オーバーロード(負担過重)が置きてしまい、学習内容が消化不良になってしまう。これは日本のみならず、世界各国で起こっている問題です。

さて、そんな中で、たとえばプログラミング教育は、子どもによっては驚くほどのレベルに到達する可能性のある分野です。中には、「こんなことまでできるの!?」と驚くような才能を発揮してくれる子もいるでしょう。

私たちとしては、このような子どもがどこまでも伸びていってくれたら、こんなに嬉しいことはない。ところが実際には、学校でできることには限界があるのです。ではどうするか?ここで、「社会に開かれた教育課程」という視点が出てくるのです。

学びの場を増やすことは、子ども達自身の“心の安全”を守ることにもつながります。実際に、学校にはうまく馴染めなかったけれども、地域の教室や習い事ではいきいきとした姿を見せてくれる子もいます。「学校しかない」環境では、こうした子どもの心を守ることは難しいでしょう。学校、地域、そして民間スクールがさまざまな角度で子どもに関わることによって、一人でも多くの子ども達が自分なりの強みを見つけ、学ぶ喜びを発見する—これこそが、これからの教育のめざすべき方向ではないでしょうか。

—前田先生、いろいろなお話をありがとうございました!

私たち一人ひとりが舎貝先生となり、新たな学びを支えられるといいですね!

前田先生のご著作『まんがで知る デジタルの学び』はこちらから購入できます

今回、インタビューにご協力いただいた前田康裕先生のご著作は、Amazonほかにて購入できます。詳しくは以下のリンクからご覧ください。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

(取材)文部科学省 武藤 久慶氏|「GIGAスクール2年目にかける期待と課題」

コロナ禍の影響で前倒しの実施となったGIGAスクール構想。去る令和3年度中には全国の小中学校で「1人につき1台の学習用端末」の配備がほぼ完了し、今年度(令和4年)は「GIGA2年目」と...

2025.04.22|夏野かおる

-

(インタビュー)文部科学大臣 萩生田光一|GIGAスクール構想、新学習指導要領にかける思いは

小中学校の児童/生徒1人につき1台の学習用端末(パソコンやタブレット)を配備する「GIGAスクール構想」がこの4月、ほぼ全ての小中学校で始まりました。新学習指導要領の「全面実施」初年度...

2025.06.24|夏野かおる

-

(インタビュー)デジタル改革担当大臣 平井卓也|デジタル改革は「Beyond Limits」精神で

コロナ禍により、多くの企業がテレワークを導入するなど、社会のあり方が急速に変化してきました。学校教育においても、GIGAスクール構想が前倒しされるなど、ICT関連のニュースが絶えない2...

2025.06.24|夏野かおる

-

(取材)GIGAスクール構想の生みの親、遠藤利明衆院議員にうかがう日本の教育の未来とは

2021年、文部科学省は教育の中にICTを取り入れる「GIGAスクール構想」を発表しました。その目的は、小中学校の児童・生徒全員にパソコンを支給することで、子どもたちに最適化された学び...

2025.04.22|まつだ

-

(インタビュー)自由民主党政務調査会長 下村博文|個別最適化で育む、未来をたくましく生きる子ども

新学習指導要領の「全面実施」初年度を迎えた中、世界を襲った新型コロナウィルス。全国的な休校措置がとられ、GIGAスクール構想が前倒しされるなど、教育現場には大きな変化が訪れました。今の...

2025.06.24|夏野かおる