(取材)「思考力入試の生徒は、学業面でも活躍します」聖学院中学校・高等学校『ものづくり思考力入試』を追う

そのような流れを受けて、中学入試も変わりつつあります。中でも有名なのが、聖学院中学校・高等学校の「思考力入試」。与えられた資料を読み解き、考えたことをレゴブロックで表現したのち、他の受験生と協働振り返りをするというユニークな内容です。

私立校の独自性ある教育にますます期待が高まる中で、同校が実現したい学びのあり方とは。そして、思考力入試が育む子どもたちの資質・能力とは?聖学院中学校・高等学校の数学・情報科・家庭科教諭であり、広報部長、高校新クラス設置統括長も務める思考力入試の立役者、児浦 良裕先生にお話を伺いました。

聖学院中学校・高等学校 数学・情報科・家庭科教諭、広報部長、高校新クラス設置統括長 児浦 良裕先生

神から授けられた賜物(タレント)を発見し、伸ばす

—まず、聖学院中学校・高等学校とはどのような特色を持つ学校なのでしょうか。聖学院中学校・高等学校は、アメリカの宣教師であるH・H・ガイ博士が設立した神学校を母体に、1906年に設立されました。聖学院の教育の柱となるのは、「Only One for Others(他者のために生きる個人)」の理念。私たち人間はひとりひとり、神様からかけがえのない賜物(タレント)を授けられており、それを発見して伸ばすことこそが教育の役割であるという考え方です。

そんな聖学院には、さまざまなご家庭のお子さまが集って来られます。

これまでの私立の中高一貫校は、各学校が偏差値によってランク付けされ、レベルにあった学校を受験する、というように。

対する聖学院は、聖学院“だからこそ”入学したいと考えてくださる保護者様、お子さまが多いように思います。その中には、保護者様ご自身が卒業生であったり、兄弟がすでに在校生というご家庭も珍しくありません。また、思考力入試への支持も根強く、コロナ禍においても出願数は減少していません。

このことは、聖学院の教育が高く評価されている証であり、偏差値だけでは測れない価値を見出していただけている証拠ではないかと捉えています。

—コロナ禍においては、柔軟な対応が期待できることから中学受験の人気が高まっているそうです。御校においても、保護者ニーズの変化を感じることはありますか?

もちろんコロナ禍の影響もありますが、聖学院においては、東日本大震災(2011年)がターニングポイントになったように思います。

東日本大震災では、日本全体が大きな打撃を受けました。リーマンショックから回復しきっていない中での災害だったこともあり、社会全体が守りに入ったというのか、「新しいことなんてやる余裕がない」というムードが漂っていました。

しかしその一方で、「ずっと守りに入っているようでは、衰退していく一方ではないか」と危機感を覚える方々もいました。未来がどうなるのかは読めないけれども、このままではダメだと感じる方が少しずつ増えたのです。

このような変化を受けて、学校教育へのニーズもおのずと変化してきました。つまり、ただ偏差値が合っているからとか、家から通いやすいからといった理由で学校を選ぶのではなく、その子の個性や才能をしっかりと発揮できる学校を求める保護者様が多くなりました。その結果、「Only One for Others」の理念を掲げる聖学院の教育への注目が高まり、「ぜひ聖学院へ」と考えてくださる保護者様が増えたように思います。

それを証拠に、聖学院の在学生は比較的遠いところから通っている子も少なくありません。今では、近くの北区や板橋区よりも、世田谷区から通う生徒の方が多くなっています。

教育感度の高いご家庭から、教育の質で評価されている。それが聖学院の強みであり、魅力だと考えています。

聖学院中学校の生徒の通学エリア。ほか、埼玉・千葉・神奈川・栃木から通学する生徒もいる

—「教育の質が評価されている」とのことですが、具体的にはどのような授業が行われているのでしょうか?

聖学院では、全教科で「ICEモデル」を採用しています。ICEモデルはカナダのスー・F・ヤング博士が提唱した学習・評価モデルで、Ideas(基礎知識)、Connections(つながり)、Extensions(課題解決)を軸に学んでいくフレームワークです。

私の専門である数学を例にご説明しましょう。2021年度から実施されている新学習指導要領では、学習範囲に「データの活用」が加わりました。この章では統計データを活用し、さまざまな種類のグラフを描きながら、ものごとを分析していきます。

でも、中学生にいきなり「さあ、グラフを描いてみよう」と投げかけたところで、楽しく取り組んでもらうのは難しい。

そこで、ICEモデルの登場です。ICEモデルでは、生徒の興味・関心を引く問いから学びをスタートさせます。たとえば私の授業では、まずサッカーW杯の結果をGoogle Classroomで送ります。そして、「サッカーのチームが強くなるには、どのようなことをすればいいだろう?」のような問いを投げかけます。

最初はどうすればいいか、わかりません。しかし、グラフのかき方や平均値や中央値の出し方を学ぶと、他の生徒と「パス回数は?」とか、「スコアの平均値も見たい」「いや、この場合は中央値のほうがいいんじゃないか」のように議論し始めます。

そうしているうちに、「じゃあ、グラフを描いてみようか」という話が出てくる。それぞれの知識をただ覚えるだけではなく、どのような場面で必要になるのかを体感しながら習得していくため、結果的に知識が定着しやすくなります。

これまでの日本の教育は、Ideas(基礎知識)を覚えさせることに重点を置いてきました。最近ではConnections(活用)、つまり、知識の活用を推し進めようとする機運も高まっていますが、Extensions(課題解決)まで実践している学校はまだまだ少ない。

全教科にICEモデルを取り入れ、しっかりと実践していく聖学院の教育は、他校とは一味違います。だからこそ、新たな時代に適した学びを求める保護者様にも高く評価されているのです。

—生徒の思考力を育む、すばらしい授業実践ですね。ただ、コロナ禍においては、探究型の授業がなかなか実施しづらいところもあるのではと考えます。とくに校外活動などはかなり制限されたのではと推察しますが、聖学院においては、どのように生徒の学習環境を充実させていますか?

おっしゃるとおりコロナ禍においては、海外研修などがなかなか実施できない状況が続いています。そんな中でも生徒達に充実した学習環境を提供するべく、聖学院ではSTEAM教育のカリキュラムをさらに強化しました。

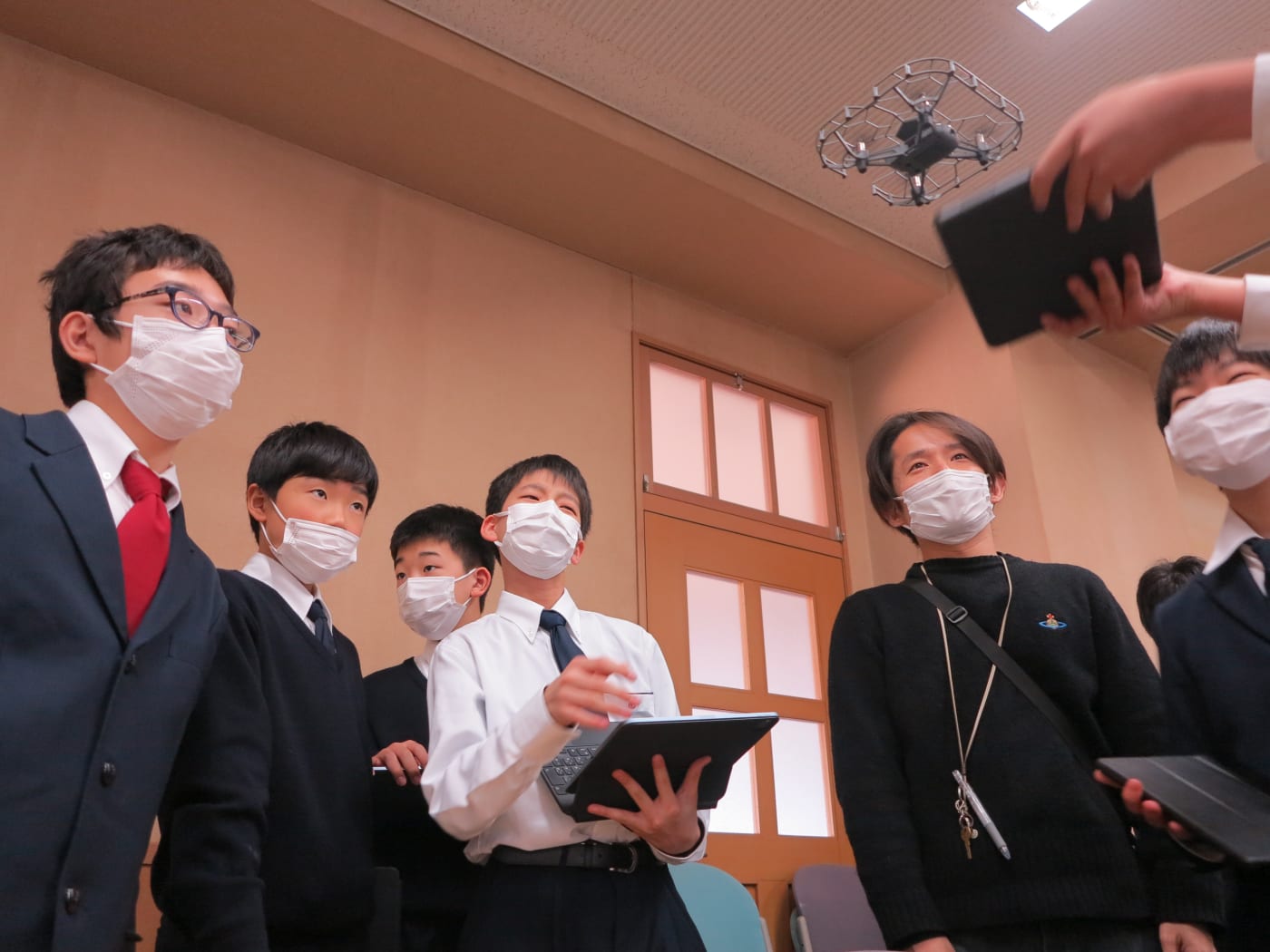

具体的には、中学1年生に「情報プログラミング」科目を新設し、情報リテラシーやプログラミングはもちろん、ドローンを飛ばしたり、動画を編集したり、3Dピクトグラムを制作し、3Dプリンターで出力したりといった活動に取り組んでいます。表現が多様化する現代において、自分にはどのような表現方法が向いているだろう?と考えるきっかけになってくれれば嬉しいですね。

このように、社会情勢に応じて多少形は変わったものの、聖学院の実現したい教育のあり方は変わっていません。今後も可能な限り、できることを模索し、生徒達に充実した学習環境を提供できればと考えております。

「思考力入試」で入学した子の、気になる“その後”

—ここからは、御校の思考力入試について教えてください。御校の思考力入試はいつごろ、どういうきっかけでスタートされたのでしょうか?聖学院の思考力入試は、「2科・4科の試験では測れない力を見出してあげたい」というごくシンプルな思いから、2013年にスタートしました。

特徴的な入試なので、中には学校マーケティングの観点から評価してくださる方もいますが、そこを主眼に置いているわけではありません。あくまでも聖学院の教育理念、つまり、それぞれの子どもが持つ賜物を見出し、伸ばしてあげたいという思いから始まったんです。

当初は受験者数もごく限られていましたが、実施するうちに受験者数も増え、手応えを感じるようになりました。それならば、より枠組みを整備していこうと。採点の精度を上げたり、問題の質を担保したり、教員側の負担を減らしたりする必要を感じ、2016年ごろに改めて土台を整えました。

それが花開いたのが2018年度で、受験者数が大幅に増え、多くのメディアに取り上げていただけました。ここ2年ほどはコロナ禍の影響で横ばい程度にとどまっていますが、多くの学校の特色入試が感染症対策の観点で敬遠され、受験者数を減らしていることを鑑みると、横ばいというのはかなり健闘しているように思います。コロナ禍でも変わらず、私どもの取り組みや入試にかける思いをご評価いただけているのではと感じ、嬉しく思っているところです。

—思考力入試では、具体的にどのような問題が出題されるのでしょうか?また、問題を通し、生徒達のどのような力を測っているのでしょうか。

2021年現在、聖学院の思考力入試には「ものづくり思考力入試」「M型思考力入試」「グローバル思考力入試」の3種類があります。その中でもよく知られているのがものづくり思考力入試かと思いますので、今日はそちらを中心にお話しいたします。

ものづくり思考力入試では、まず、このような問いかけがなされます。

【問1】この入試のユニークさは、考えていることを作文だけでなく、レゴブロックでも表現させることです。

あなたが考える「最高の食事」をLEGOブロックで表現してください。また、その作品をもとにして、あなたの考える「最高の食事」を100字程度で説明をしてください。

(「誰と・いつ・何を食べて・どんな気分か」などを入れると説明しやすくなります。)

公立中高一貫校の適性検査型入試などでは、作文によって自分の考えを書かせます。作文が得意な子は力を発揮しやすいですが、苦手な子はなかなか自分の考えを表現できません。

では、作文を書けない子が何も考えていないのかというと、それは違う。心の中にしっかりとアイディアはあるのだけれども、それを文章にする力がまだ育っていないだけなのです。

文章にする力は、入学後に指導すればちゃんと伸びていきます。まずは、子どもの心の中にあるイメージやアイデアをレゴを通して形にし、それを言語化する。このプロセスがとても大切です。そんな思いから、レゴブロック+短い作文を書いてもらう構成にしました。

なお、作文においては漢字の間違いや、文字をきれいに書いているかどうかは評価の対象とせず、あくまでも内容を見ることにしています。レゴ作品も同様で、美的センスではなく、あくまでも作品を媒介に考えを語ってもらうことを重視しています。

さて、このようにして子どもの個性を見せていただいた上で、問2以降ではこの問いをさらに深め、社会問題につなげていきます。そして、考えた解決策をレゴ作品や作文で表現してもらいます。具体的には、このような内容です。

【問2】ここまでが終わったら、最後は「共有・振り返り」の時間です。受験生同士でグループを作り、1人につき1分以内で作品の説明をします。そして、お互いに質問をしながら考えをさらに深めていきます。こうして新たに気付いたことをシートにまとめ、一連の試験が終了するという流れです。

あなたにとって、食事に欠かせないものは何ですか?

例などをあげて、具体的に説明してください。

【問3】

問2で書いた「食事に欠かせないもの」が30年後には手に入らなくなる可能性があります。どんなことが原因で、それが手に入らなくなりそうですか?資料集Aの中で関連する資料があればその番号も書いておいてください。

【問4】

「食事に欠かせないもの」が手に入らなくなりそうな問題(問3の解答内容)を解決するアイデアをLEGOブロックで表現してください。また、その解決アイデアを150字程度で説明してください。資料集Bを参考にしても構いません。

【問5】

問4で提案したアイデアを実行したところ、30年後にとてもうまくいきました。ところが、さらに10年後、このアイデアが原因で新しい問題が発生しました。どんな問題が起こると思いますか?また、その問題を解決するために、どんなことをしますか?

—考えを表現するだけでなく、他の子ども達と「共有・振り返り」をする時間を設けているのですね。

そうなんです。聖学院では入試合否を判定するにあたり、「共有・振り返り」での様子をかなり重視しています。というのも、ここで他者の意見を柔軟に吸収できる子は、入学後にグンと伸びる傾向があるためです。

たとえば、思考力入試で入学したある生徒は、英語は中学から学び始めた子でした。しかし、入学後は素晴らしい積極性を発揮し、留学先のカナダでは生徒達とウクライナ情勢について英語でディスカッションしたり、海外の現場でリーダーシップを発揮して仲間と生活するまでになりました。

また別の生徒は、入試のとき、私にかなり反論してくれました。確か、「高齢化が進む社会においては、家の中でも医療が受けられる設備が必要だ」というような作品を作ってくれたように記憶しています。そこで私が「家で手術をできるようにしてよ」とたずねると、「家の中には雑菌がたくさんいるので、できません」と。「なんとか実現できないかな?」と聞いてみても、「絶対にできません。どうしてもというのであれば、公共の場に無菌室を作るしかありません」と譲りませんでした。芯のある子だなと感じたものでしたが、入学後の今では、行事やプロジェクトでも大活躍し学業成績でもトップクラスにいます。

このようにそれぞれ育っていく生徒達の姿を見ていると、やはり、生徒の賜物を伸ばすことこそが教育の役割であると改めて感じます。

まだまだ世の中には偏差値主義が根強く、受験する学校を選ぶにあたり、偏差値だけを頼りに検討するご家庭も少なくありません。偏差値が上の学校を目指すために、子どものやりたいこと・好きなものを捨てさせてまで受験に打ち込ませるケースもあるでしょう。

けれどもそれは、すごく勿体無いことです。保護者の意向だけで学校を決めてしまうと、学校に馴染むまでにかなり時間がかかる。するとのびのびと学べないので、せっかくの個性も開花しづらく、成績も伸びづらくなるでしょう。

自分の好きなもの、得意なことはそのままに、自分が「好きだ」と思える学校へ入学する。その結果、学業面にもプラスの影響が出てくる。それこそが思考力入試の目指すところであり、聖学院が思考力入試を実施し続ける理由なのです。

—思考力入試をはじめとする特色入試への注目は高まる一方です。御校では今後も、思考力入試のようなユニークな入試を実施されていくのでしょうか?

はい。まだ詳しいことはお話しできませんが、来年度の思考力入試はさらに内容をバージョンアップさせる予定です。体験会なども積極的に実施していきますので、ご興味のある方はぜひ足をお運びいただければ幸いです。

—児浦先生、ありがとうございました!

聖学院中学校・高等学校はこちら

「Only One for Others(他者のために生きる個人)」の理念にもとづき、それぞれの生徒の賜物(タレント)を育む聖学院中学校・高等学校の公式Webサイトはこちらからどうぞ。聖学院中学校・高等学校の教育理念、学校長からのメッセージ、沿革、生徒数・教職員数、PTA、後援会、同窓会などについて紹介します。

https://www.seigakuin.ed.jp/ >

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

現役小学校教諭に聞く、プレゼンテーション教育が子どもに与える学習効果とは?育つのは「話す力」だけじゃない!

プレゼンテーション能力はこれからの時代に生きる子ども達が今から身に付けておくべき重要なスキルです。今回の記事では子どものうちから身に付けたいプレゼンテーション力についてまとめ、茨城県の...

2025.07.31|大橋礼

-

小学生におすすめデジタルイラストの習い事!アタムアカデミーに取材!

絵を描くのが大好き!というお子さまにピッタリなのが、オンラインで本格的にデジタルイラストを学べるATAMACADEMY(アタムアカデミー)です。この記事では子どもたちの大好きな「お絵か...

2025.11.17|大橋礼

-

「夢は宇宙」!追手門学院大手前中・高のロボット教育

輝かしい成績を収める「ロボットサイエンス部」だけでなく、正課の授業にもロボット教育を取り入れる追手門学院大手前中・高等学校。今回は、同校にロボット教育を導入し、熱意ある指導で生徒たちと...

2025.05.26|夏野かおる

-

『未来の先生』は大学でどんな勉強をしているの? 畿央(きおう)大学 教育学部の取り組み

2020年から小学校でプログラミング教育が始まることになり、学校ではその準備が急ピッチで進められています。その中でも急がれるのは、子どもたちの指導にあたる先生を中心とした人材の育成です...

2025.05.26|工樂真澄

-

(取材)はじめてのデジタル学習キット「Osmo(オズモ)」の魅力|お子さまの学びのきっかけに最適

この記事で紹介するのは、iPadとペンやパズルなどを組み合わせたデジタル学習キット「Osmo(オズモ)」です。3歳〜12歳のお子さまに好適なオズモは、算数、理科、英語、プログラミングな...

2025.09.10|安藤さやか