(取材)toio™トイオ・デモンストレーション in WRO国際大会 PANAMA2023 報告会|小・中・高校生の国際ロボットコンテスト

2023年はパナマにてWRO国際大会が開催され、4つの競技が行われました。新たな競技のひとつとして、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのtoio™(トイオ)が期待されています。パナマ大会では、トイオのデモンストレーションなども展開し、クリエイティビティと拡張性の高さ、手ごろで使い勝手の良いロボットプログラミング教材として注目を集めました。

本記事では、デモンストレーションの様子や今後の展開について、福井県で開催された「toio™(トイオ)デモンストレーションinWRO(PANAMA2023)報告会」の模様をレポートいたします。

WROの活動と今後の展望について

株式会社アフレル代表取締役社長 小林 靖英さん

はじめに、WROの国際委員であり、株式会社アフレル代表取締役社長 小林 靖英さんから、ご挨拶と共にWROにおける今後の展望も含めたお話がありました。小林さんのお話を一部抜粋しながら、WRO国際大会2023の様子と今後の展望を解説します。

2023年WRO世界大会はパナマで行われました。2017年はコスタリカだったのですが、どちらの国も産業の発展に課題を抱えていました。小林さんは、WRO国際大会において国や地域の違いが浮き彫りになる点も指摘。WRO大会では社会課題を解決するロボットのアイデアをプレゼンする部門(Future Innovators)があります。

コスタリカは観光、パナマは交通物流が主な産業です。科学技術による産業の拡大を推進しないと、若者がどんどん国外に流出してしまう。そこで国の政策として人材育成を核としたテクノロジー教育に力を入れている両国は、WRO世界大会を誘致したという背景があります。

テーマが「食糧問題」の時には日本では多くのチームが食品ロス問題を取り上げていました。一方でベトナムのチームでは、人口の増加が激しいので食料増産を課題として取り組んでいたそうです。

食糧問題は世界共通の課題ですが、国によって解決すべき問題はそれぞれ。子どもたちは世界中の仲間とWRO国際大会で交流しながら多くのことを学びます。

そして小林さんが今回の大きな目的である「toioを世界へ」についてお話されました。

WRO大会では長くレゴエデュケーション社がメインスポンサーでしたが、2024年で撤退が決まっています。ただレゴ社は教材スポンサーとしての撤退であって、レゴエデュケーションが使えなくなるわけではありません。今すぐにWRO大会の企画が大きく変化することはないでしょう。誰でもエントリーしやすい新たな競技も必要とする流れの中で、「toio™(トイオ)」を活用してほしいと、パナマ大会でもさまざまなデモンストレーションやワークショップを行ったそうです。

それでも、今後はWRO大会で使う教材のバリエーションは増えるだろうと思われます。

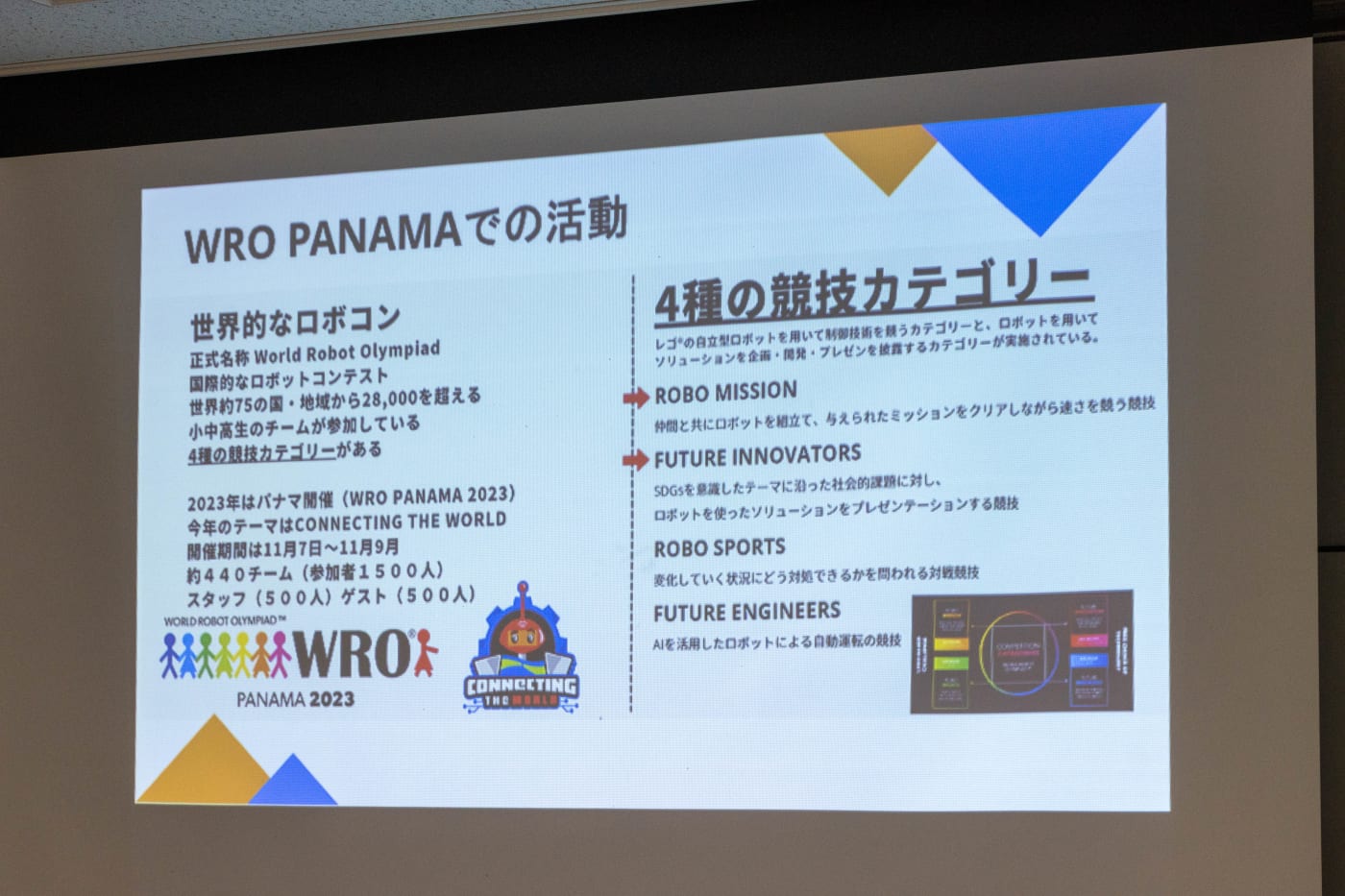

そもそも、WRO大会の4競技、

- ROBO MISSION

- FUTURE INNOVATORS

- ROBO SPORTS

- FUTUREENGINEERS

これらはレベルが高く、特に初めての小学生や中学生といったエントリー層にはハードルが高いのではないかという指摘がされてきました。競技そのものの見直しの時期がきたとも言えます。

(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「toio™(トイオ)」は、キューブ型の小さなロボットトイ。レゴ®ともコラボレーションしており、レゴブロックで作った作品をキューブにつけられます。

6歳くらいから誰でも簡単に使えて、ビジュアルプログラミングからJavaScriptやUnityを用いた本格的なロボットプログラミングも可能。2023年11月10日にはtoio Doの新バージョンv1.5が公開され、姿勢検出や音声認識などの拡張機能が追加されました。

さまざまなロボット教材が導入されるであろう今後を見据えて、小林さんも国際委員のひとりとして各国のナショナルオーガナイザーにtoioをプッシュしている状況です。

2024年WRO大会のテーマは「EARTH ALLIES 」です。小林さんから、(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント 田中章愛さんにバトンが渡され、次に「toio™(トイオ)」の新しいバージョンを実際に使用してみる共同ワークショップがスタートしました。

ALLIESは同盟とか仲間という意味で、気候変動など地球上の課題を解決し、自然と調和するため、みんなが仲間となって何ができるのか、という深いテーマとなっています。

できれば、この大会からぜひtoioを活用した競技を展開したいという願いがあります。いずれにしても、2025年シンガポール大会からはさらに競技内容も変化することでしょう。

WROJapanとしては、toioを世界に広めていきたい。そこで、まずは日本の皆様にtoioを体験していただこうと、本日の報告会において共同ワークショップを行うことにいたしました。

toio™(トイオ)とは?

次に登壇した田中章愛さんは、toio™(トイオ)のプロジェクトリーダーです。

toioは文部科学大臣賞ロボット大賞やデザインアワード等、多数の受賞歴があり、プログラミング教室でも人気の教材です。また科学館のイベントや、小中学校の授業でも使用され、大学生や専門家もtoioを使ってクリエイティブな活動を行っています。

開発者のひとりである田中さんは、子どもの頃からロボットが大好きでついにはロボット研究者になったそう。toioの魅力や活用方法を広めるため、日々全国を駆け巡り、報告会の前日にもワークショップを行っていたのだとか。

そんな田中さんから、次のようなお話がありました。

toioの特徴は、toioコア キューブ(以下「キューブ」)がマットの上で正確に位置を捉えて動くこと(絶対位置)です。このtoio、実はプレイステーションと同じ工場で作られているそう。

小さなキューブの裏側にあるセンサーで、目に見えない小さなパターンが印刷してある特殊な紙を読み込んで自分の位置がわかるようになっています。

toioはキューブを2個使ったり、磁石を使ったり、レゴでキューブの上にアームを作ってのせたり、いくらでも創意工夫できます。

また、ビジュアルプログラミングだけでなく、アンプラグドプログラミングもできますし、JavaScriptやPythonといった高度なプログラミングも可能です。今日は皆さんにtoioの可能性を感じていただけたらと思っています。

さて、田中さんによるハンズオンが始まりました。レゴブロックが用意され、海洋ごみ、マリンデブリの回収をイメージしたワークショップです。ターゲットにあるゴミを回収し、ゴールに持っていきます。

コエテコ事業責任者・沼田直之がニューバージョンのtoioに挑戦です!

コエテコ事業責任者・沼田も挑戦!

さらに準備されたミニチュアクジラをランダムに指定された位置に置き、クジラを右上のオーシャン(海)に戻してあげます。

細かい説明は省きますが、ビジュアルプログラミングを用いているので誰でもわかりやすく、コエテコ・沼田も田中さんの説明と見本のスライドを参考に、さながら「ロボットプログラミング体験会に参加した少年」のように夢中になってtoioを動かしていました!

そして今回新たに追加された拡張機能、デバイスのカメラに映った人の姿を検出し、体の各部分の座標を取得することができる機能も体験。

顔のパーツである「鼻」を認識させると、toioが追いかけます。

このブロックを使うことにより、体のジェスチャーに合わせてキューブを動かすことができるようになります。しかも2台目のtoioを投入すると、2台目は1台目のtoioを追いかけます。プログラムを工夫すれば、2台の協調した動きとか、相手の場所を捉えて動くことも可能。たとえば「追いかけっこ」みたいなこともできるわけです。

ジェスチャー機能や音声機能が加わって、ますますtoioの世界が広がりますね!

ハンズオン後の質疑応答タイムでは、toioをすでに教室に導入した事業者や、これから導入を検討している事業者から活発な質問がありました。toioの今後の展開への期待が高まる田中さんのワークショップでした。

toioをプログラミング教室で活用!

株式会社チアリー 白﨑潤さん

クラフト+プログラミングが魅力のtoio、続いて実際にtoioをプログラミング教室で活用している株式会社チアリー(スタープログラミングスクールなどを運営)の白﨑潤さんが、教室でのtoio活用法を具体的に解説しました。

チアリーでは、低学年と高学年にわけてtoioを活用しています。

低学年向けのキッズコースでは、toioのゴーゴーロボットプログラミングを活用したカリキュラムを行っています。

絵本の課題を見て、アナログの命令カードを並べることによってプログラミングのプロセスを体験します。ここから発展して最終的にtoioを用いて人形劇を作り、保護者の方にも見ていただく発表会を行っています。

高学年向けでは、toio Doの作品集などを調査分析して、プログラムを読み解き、何ができるのかを報告書にして発表。チアリーではWordなどを使った資料作成とプレゼンテーション能力を伸ばすことにも力を入れています。こうして得た知識や技術をもとにして、toioを用いた自由製作に取り組みます。

チアリーはプログラミングの技術習得だけを重要視していません。手を動かし、頭をフル回転させ、友だちと共に取り組み、自分のことばで表現する。こうしたチアリーの方針と、toioだからこそできる創造性を刺激する仕組みがマッチして、とても魅力的なカリキュラムとなっています。

WRO国際大会2023パナマの実績報告

株式会社ミマモルメプログラム事業部の若田さん

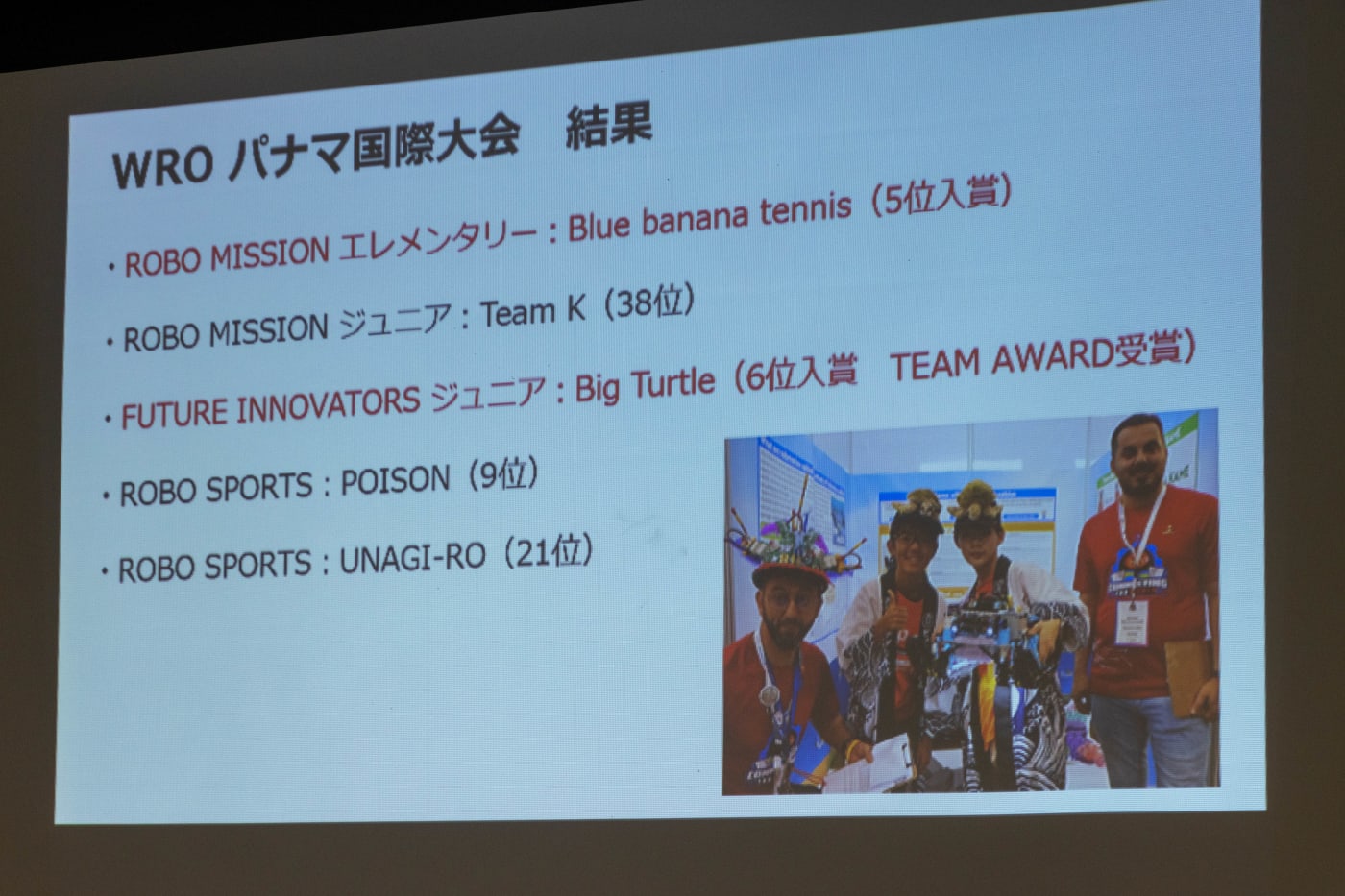

最後に登壇したのが、株式会社ミマモルメプログラム事業部の若田さんです。ミマモルメはロボットプログラミング教室プログラボを全国で展開しています。WRO国際大会(PANAMA2023)に参加した日本チームは14あり、そのうち5つがプログラボのチームです。

プログラボはWRO国際大会でその実力を発揮!

プログラボ5チームの結果

- ROBO MISSION エレメンタリー:Blue banana tennis(5位入賞)

- ROBO MISSION ジュニア:Team K(38位)

- FUTURE INNOVATORS ジュニア:Big Turtle(6位入賞 TEAM AWARD受賞)

- ROBO SPORTS:POISON(9位)

- ROBO SPORTS:UNAGI-RO(21位)

選手間投票で一番良かったチームに贈られるTEAM AWARD賞の受賞や入賞チームもあり、プログラボにとって過去最高の成績だったそうです。

続いて、プログラボにおけるtoioの活用事例について説明がありました。

コエテコでは、女の子たちにもプログラミングに触れる機会を作ろうと行っている「KIKKAKE」を開催しています。KIKKAKEでは、プログラボによるtoioを用いたワークショップが大人気でした。

KIKKAKE(きっかけ)~ガールズプログラミングフェス~ にて、プログラボではSONYのtoioを使ったイベントを行いました。 LEGO Mindstorms EV3で作った遊園地のアトラクションとも組み合わせて、楽しくプログラミングを体験できました。 #KIKKAKE #KIKKAKE2021 #プログラボ

https://youtu.be/pYQggU9RyyE?feature=shared >

ロボットプログラミング教室<プログラボ> 【プログラボ夙川】生徒作品 SONYのtoio(トイオ)を使ったサッカーゲームです。 ゴール判定はmicro:bitとAIカメラの色認識を使って、ボールがゴールに入ったことを判定し、自動的に排出される仕組みになっています。 https://proglab.education #ロボットプログラミング #toio #EV3 #プログラボ

https://youtu.be/JF-Py04fOyg?feature=shared >

若田さんからはすごろくや巨人から逃げ回るゲームなど、大変興味深いお話もありました。そのほか、WROのFuture Innovator部門への応募作品にtoioを活用した事例も紹介され、参加者の関心も高かったようです。

toio™(トイオ)を世界へ!日本の子どもたちも世界へ!めざせWRO国際大会

今回の報告会は、WRO大会の詳しいお話もあり、toioを使ったワークショップや事例紹介もありの盛りだくさんの内容でした。日本の技術や創造性を詰め込んだ小さなキューブ型ロボット「toio™」の素晴らしさが世界に伝わることへの期待もふくらむところです。そして何より、日本の子どもたちがtoioでプログラミングやロボットに触れ、自分で作り出す楽しみを知り、やがて世界へと羽ばたいていくであろうことも確信できた、素晴らしい報告会でした!

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

(現地取材)WRO2022 in ドイツに密着!日本選手の活躍を写真でレポート

2022年11月17日〜19日、WRO(ワールド・ロボット・オリンピアード)の国際大会がドイツで開催されました。大会には73の国と地域から365チームが参加。前回、密着取材を実施した「...

2024.11.06|夏野かおる

-

めざせ世界!WRO日本大会で見えた『ロボットプログラミング教育の可能性』

2018年9月9日に金沢で開催された『WRO Japan 決勝大会』。 約2,000チームが参加した予選会を勝ち抜いた179チームが参加しました。 あいにくの空模様の中で白熱した戦...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

(取材)「ロボ団」WRO国際大会出場チームにインタビュー|大会で得られた学びと来年への意気込みは?

ドイツ・ドルトムントで開催されたWRO(ワールド・ロボット・オリンピアード)の国際大会。コエテコではプログラミングスクール「ロボ団」から出場する3チームに密着してきました。連載最終回と...

2024.11.06|夏野かおる

-

発想力とチームワークが光るプレゼンで会場を魅了!『SPSアワード2019』in東京大学レポート

2019年3月31日、東京大学伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホールで、「SPSアワード2019」が開催されました。今回で3回目となる「SPSアワード2019」には、関東にある「STA...

2025.06.24|KAWATA

-

(取材)タミヤロボットスクールメカニックコース選手権大会2023春|心機一転、「メカチャン」GO!

さまざまなロボットが熱い戦いを繰り広げるタミヤロボットスクール メカニックコース全国大会が、2023年春に「タミヤロボットスクールメカニックコース選手権大会」通称メカチャンとして戻って...

2025.05.30|大橋礼