プログラミングとアート、数学の融合。学研×Music Blocks

イベントには現役の教員が約30名参加し、朝の10時から16時まで音楽と笑いと議論が飛び交う活発なイベントとなりました。

音楽×数学×プログラミングを学べる「Music Blocks」

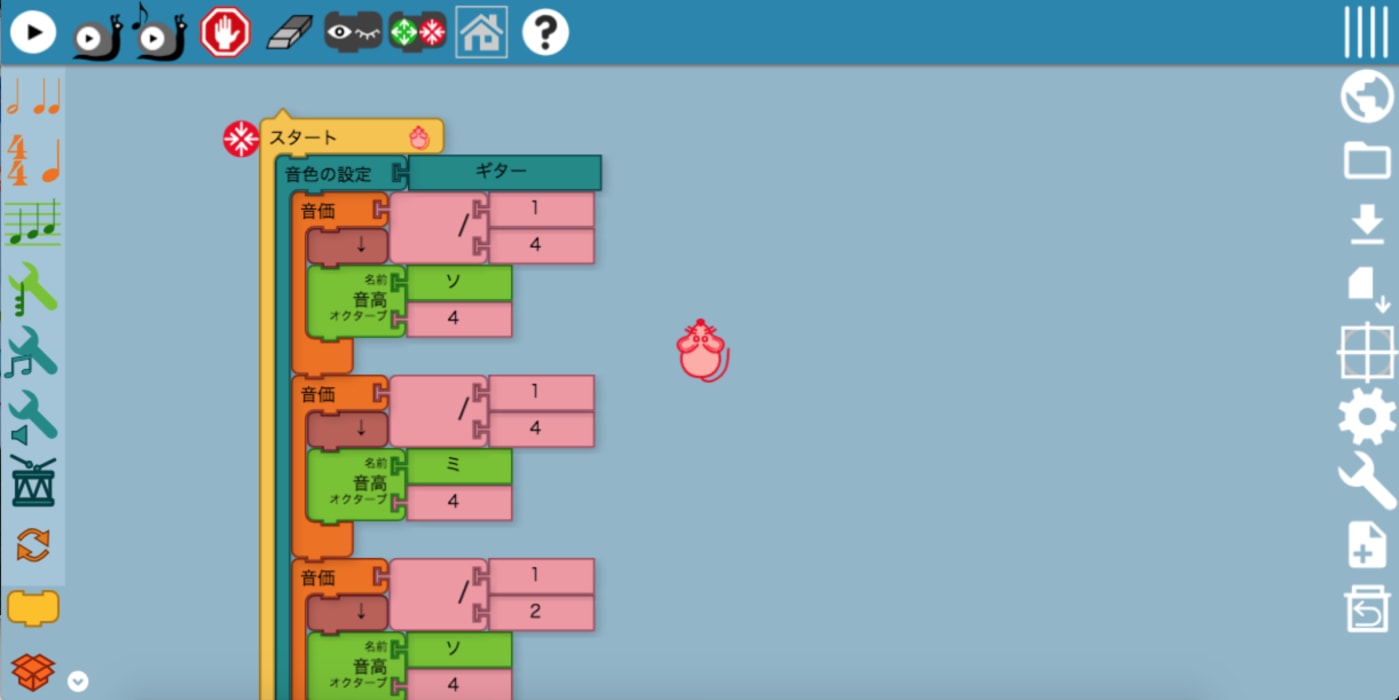

「Music Blocks」は音楽と算数、プログラミングを相互に学べるビジュアル型の学習ソフトです。ブラウザ上で動作するため、学校以外でも自由に触れられるソフトウェアとなっています。

音の入力はScratchのような感覚的な操作感になっており、リズム、拍子、ピッチ(ドレミのこと)などを入力すると、かわいらしいネズミのアイコンが線を描きながら移動します。

用意されている楽器の音も、ギターやバイオリンといった定番楽器だけでなく、猫やこおろぎ、犬の鳴き声とバリエーション豊かです。

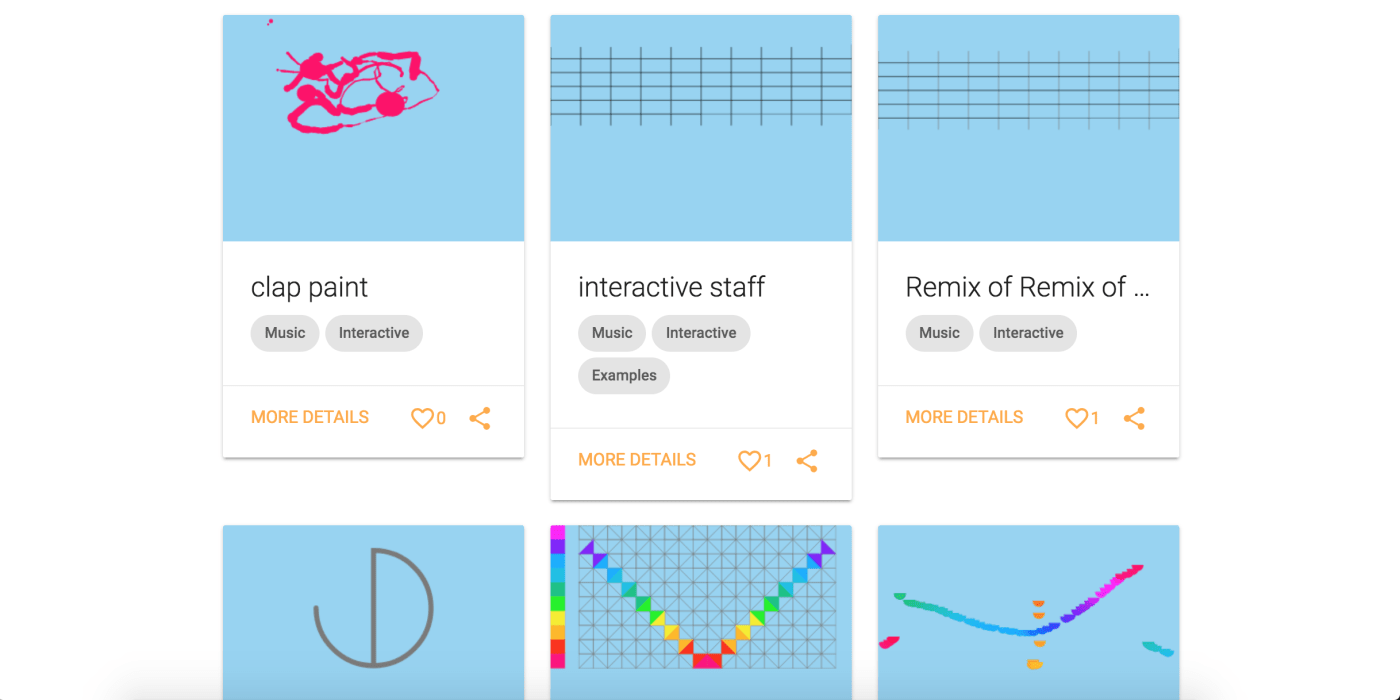

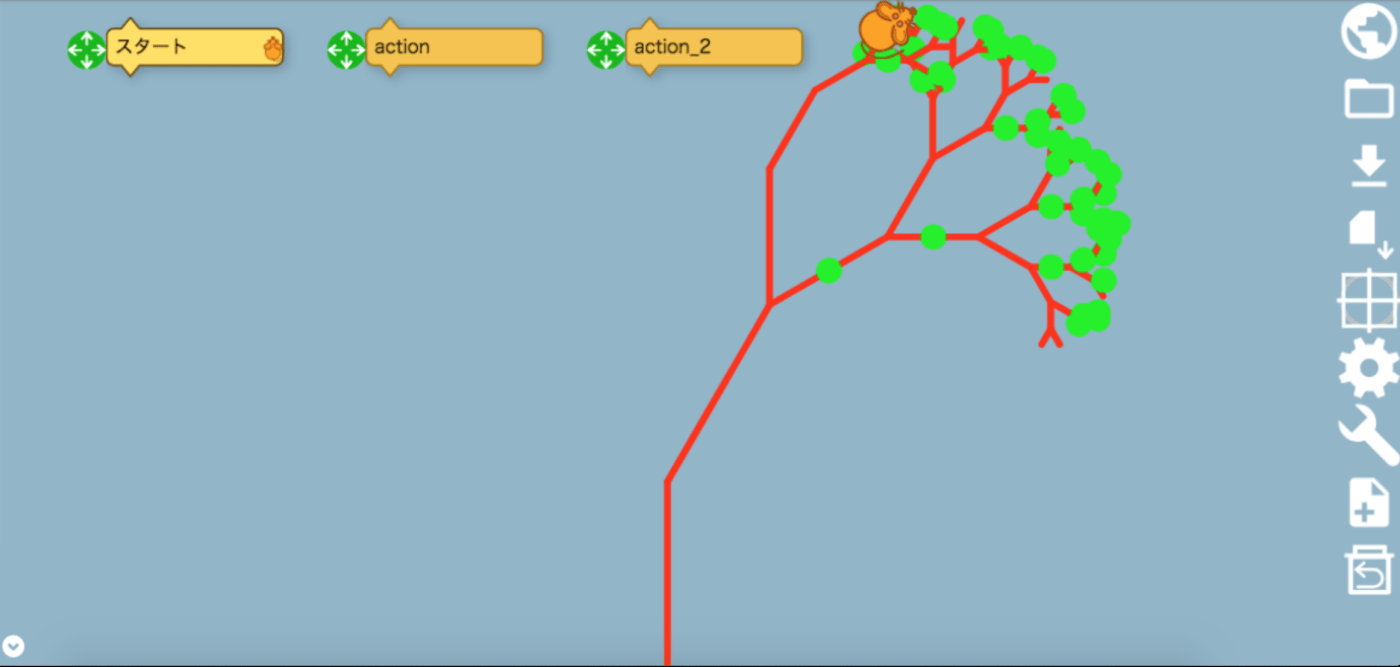

基本操作は簡単な一方、アイディアがあればどこまでもハイレベルな作品を作れるようにもなっています。たとえばマイクをセンサーにして、手を叩くと線が描かれる「clap paint」や、ネズミが動き回って木を描く「math-tree」などがあり、見応えは充分です。

Music Blocksの作例が配布されている「Planet」

Music Blocksの作例が配布されている「Planet」

これらの作品はMusic Blocksのサイト上(Planet)で自由にダウンロードすることができます。驚くことに、実際の中学生が作った作品もあるといいます。同年代の作例を見ることで、子ども達の創造性が刺激されるのです。

事業発案者は数オリ金メダル・ジャズピアニスト

当日はまず、株式会社学研プラス・佐久氏の挨拶とスケジュール説明からスタートしました。イベントは前半・後半に分かれており、前半がMusic Blocksの使い方説明、後半はMusic Blocksを使い、実際にどのような授業が行えるかのディスカッションが行われます。

株式会社学研プラス・佐久裕昭氏

株式会社学研プラス・佐久裕昭氏

本事業の発案者は、東京大学出身のジャズピアニスト・中島さち子氏。高校生のときに、世界中の高校生以下が出場する国際数学オリンピックにて日本人女子初の金メダルを獲得した数学のスペシャリストです。

一方で大学入学後にはジャズに惹かれ、プロのピアニストの道へ。現在は12歳のお子さんを育てながら、内閣府 男女共同参画 STEM Girls Ambassador(ステム ガールズ アンバサダー)を務めていらっしゃいます。

中島氏は冒頭、Music Blocksはあくまで完成形ではなく、参加者からも意見を募って作り上げていくツールだと強調。この「インタラクティブ(相互的)」な姿勢は、イベント中も繰り返しアナウンスされました。

発展途上のソフトをインタラクティブに作り上げる

続いてMusic Blocksの開発者であるWalter Bender(ワルター・ベンダー)氏、Ulibarri Devin(ウリバリ・デビン)氏からの挨拶です。

ワルター氏はMIT Media Labの創立にも関与した研究者であり、教育者。現在はアメリカの非営利団体Suger Labs(シュガーラボ)の創業者として、学習プラットフォームの配布とサポートを行っています。

同じく開発者のデビン氏は「13歳から日本語を勉強していました」ということで、日本語でご挨拶。音楽家として、演奏、音楽教育、教育に関する研究を行なっているそうです。

お二人もまたMusic Blocksは発展途上のツールであることを強調し、「たくさん意見を出してください!」と締めくくりました。

「Low Floor, High Ceiling, Wide Walls」が魅力

挨拶が終わり、中島氏による教育の動向・ソフトウェアの特長についてのプレゼンテーションが始まりました。

「STEM教育というのは、ご存知の通り、Science(化学)、Technology(技術)、Engeneering(工学)、Mathematics(数学)の頭文字をとったものです。単なる理系教育とは違い、自然と横断的、実践的な教育になるという特徴があります。」

「もともとはアメリカから国策として始まったもので、ブッシュ元大統領、オバマ元大統領の時期に、年間3000億円もの予算を使って行われ、その後、ヨーロッパやアジア圏にも広がっていきました。」

現在もアメリカは高度なIT人材の不足、移民の問題に直面しています。公教育による人材育成は喫緊の課題なのです。

「Music Blocksの良さは『Low Floor, High Ceiling, Wide Walls(ハードルは低く、可能性は高く、多様性は豊かである)』かなと思います。」

「誰でも簡単に入り込めるんだけれども、実は結構すごいことができる。しかも、答えはひとつじゃない。物事を多角的に見られる、それがMusic Blocksというツールなんです。」

約数や倍数が自然に身につくリズムゲーム

説明が終わると簡単なアクティビティが始まりました。まずは、ひとつの円を分割するようにしてリズムを取る練習です。

円をなぞりながら、2分割、3分割、4分割……と分割数を増やしていきます。分割数が増えてくると、どんどん難しくなります。

実は、このアクティビティは小学校の音楽の授業で習った「二分音符」や「四分音符」を体感するものです。これらの音符はその名の通り、「1小節を2分割した長さ」「4分割した長さ」を表しています。円という図形を使うことで、それがより視覚的に分かりやすくなるのです。

「やってみて、どのリズムが難しかったでしょうか?」中島氏の問いかけに、「奇数は難しかった」「6は意外といける」といった回答が出てきます。「なるほど。じゃあ、それはどうしてだと思いますか?」「6は……まず3に割って、それをさらに2で割ればいいからかな」「その通り!」

このあたりで、音楽と算数の関係にハッとする先生方。リズムを刻むことで、自然と約数や公倍数の考え方を使っていることに気付いたのです。「では、実際にそれをMusic Blocksでやってみましょう。」導入が終わり、体験パートが開始しました。

プログラミングパートが開始したものの、初めて触れるソフトウェアということもあり、中には苦戦する先生も。

中島氏、ワルター氏、デビン氏自身も活発に動き回ってアドバイスします。会場にはいろいろなサウンドが響きました。

各教科の先生が集まり、実際のカリキュラムを設計

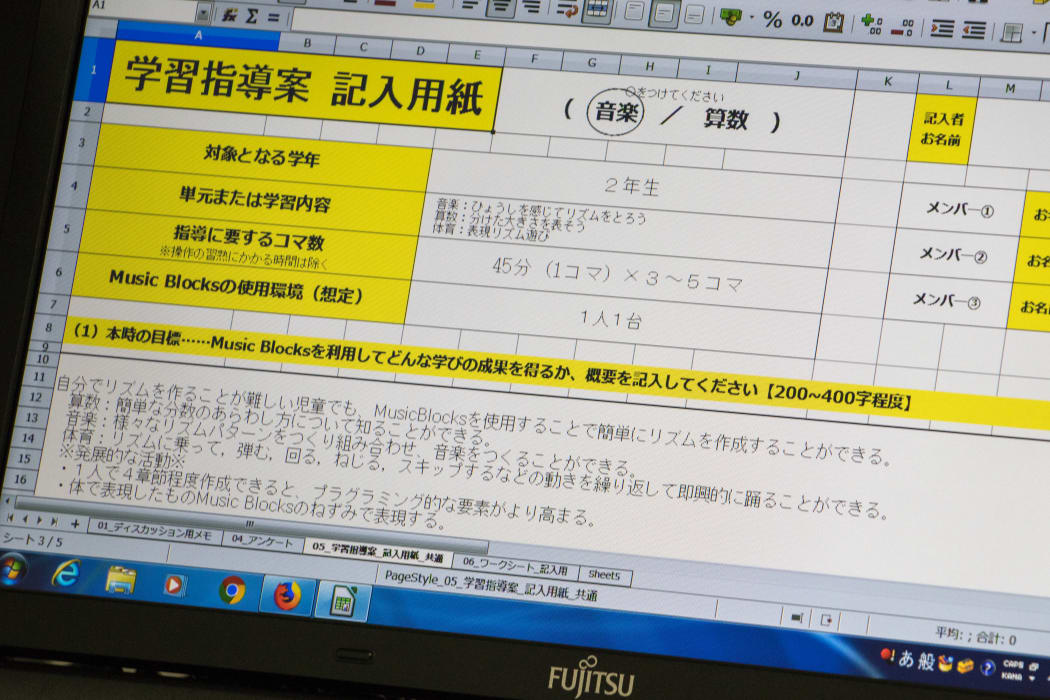

イベント後半ではMusic Blocksを生かしたカリキュラム作りを行います。

「未来の教室」実証事業にも採択されているということで、経済産業省の浅野大介氏からもコメントがありました。

「これからの世の中は、全然違う姿にならないとサバイブし(生き残っ)ていけないんです。そんな中で、試行錯誤をやっていくことの楽しさを知ってもらい、世界とつながる環境を作っていきたい。」

各教科の単元リストを見ながら、先生方も活発にディスカッションを進めます。

「やっぱり子どもっていうのは、何かをこっちから押し付けるんじゃなくて、自分で見つけて行くものだと思うんですよね。ルールを自分で発見していくのが大事。」

「例えば、こっちのドラムは2拍子を叩いていて、こっちのは3拍子で(叩く)。6の倍数のときにはぴったり合うわけですよね。そうやって、偶然ぴったり合うところを探してもらう。すると、最小公倍数を発見することにつながるんじゃないか」。

「リズムに合わせて体を動かすだけでも、けっこう楽しかったりしますよね。」

会場に集まっているのは、音楽、数学、体育、総合の先生。これまでの授業では結びつきにくかったアート的要素と学習、プログラミングが相互に影響し合うアイディアが次々と発案されました。

イベントの最後には、ディスカッションの結果が実際の学習指導案へとまとめられました。この内容を生かし、Music Blocksの教育への導入方法が検討されるというわけです。長いようで短い、充実したワークショップとなりました。

Music Blocks開発者、ワルター氏・デビン氏インタビュー

左:ウリバリ・デビン氏(音楽家、研究者)

左:ウリバリ・デビン氏(音楽家、研究者)

—本日はありがとうございました。まずは簡単なご感想をお伺いできますか。

デビン氏 : そうですね、まずはシンプルに、とても楽しかったです(笑)。本日は数学、音楽、総合的な学習、体育の先生方にグループになってもらったのですが、それぞれから違った視点の意見が聞けたのが良かったです。

ワルター氏 : もっとも印象深かったのは、先生方が集中して取り組んでくれたことですね。ところどころ苦労していた場面もあったけれども(笑)、笑顔で、ときどき笑いも起こりながら、意見交換をしてくれた。開発者として、とても勇気付けられました。

—日本の教育とアメリカの教育に違いはあるのでしょうか。

ワルター氏 : うーん……それについて語るのは難しいですね。「アメリカの教育」といってもいろいろあるでしょう。

学校自体、何千校もあるし、それぞれが違っていますから、カテゴリー化して語ることはできません。そもそも教育は、国ではなく地域の問題であることも多いですから。

—日本の先生とアメリカの先生にも違いはない、と?

ワルター氏 : 日本の先生、アメリカの先生、ペルー、ナイジェリア、オーストラリア……世界中に先生はいますけれども、私の意見では、みんな同じような問題に直面し、挑戦していると思いますね。

中でも、全員が直面する問題は「時間」です。24時間のうち12時間も働かなければいけませんから、教える方法を学ぶための時間もない。いい先生になるための機会に出会えないんです。そこに、国ごとの差はないと思いますよ。

—日本の先生の中には、コンピュータを使うことが嫌いで、「ゲームと同じようなもの」と拒否感を示す人もいます。そこも同じですか?

ワルター氏 : ええ、アメリカの先生も一緒ですよ!

デビン氏 : (笑)。コンピュータは「学習のツール」で、それを教育現場に持ち込んでいる、という捉え方があまり……

ワルター氏 : そう、そう。重要なキーワードですが、コンピュータは「ツール(道具)」なんですよ。

—コンピュータは「ツール」。大事な観点ですよね。今後それを先生方に体感していただくには、何が重要だと思われますか?

ワルター氏 : 先生の中には、コンピュータ、スマートフォン、インターネット、これらがすべて、自分の生まれたあとに出来たという世代もいるでしょう。

こういった方には、先ほども言ったように、学ぶ機会がないんです。テクノロジーが教育に与える、ポジティブなインパクトについて知る機会がない。ですから、そのための場所と、ディスカッションをご提供できたらと思っています。

—ありがとうございました!

取材後記

取材後、控え室内にあったブロックで遊び始めるお二人。この遊び心がきっと、開発にも生かされているのでしょう。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

(イベントレポート)コエテコジュニアプログラミングフェス2023「夏休み最後の大イベント」をレポート!

2023年8月20日、渋谷フクラス「GMOインターネットグループイベントスペース」にてコエテコジュニアプログラミングフェス2023が開催されました。プログラミング初心者でも楽しめるワー...

2025.05.30|大橋礼

-

名古屋・中部地区初開催!プログラミング教育フェア2019イベントレポート

2019年8月7日〜8日、ポートメッセなごやイベントホールにてプログラミング教育フェア2019が開催されました。このイベントは、学校関係者や自治体関係者、教育関連企業などを対象にした中...

2024.11.06|小澤志穂

-

DeNA主催のKids VALLEYイベント「プログラミングサマーキャンプ2019」レポート

2019年8月4・5・7日にKids VALLEY「未来の学びプロジェクト」による「プログラミングサマーキャンプ2019」が開催。このイベントは、渋谷区の小中学生を対象にしたプログラミ...

2025.06.24|KAWATA

-

小学生がIT企業に潜入⁈プログラミングサマーキャンプレポート~スイカ割りのプログラム化に挑戦~

2019年8月4・5・7日にKids VALLEY「未来の学びプロジェクト」による「プログラミングサマーキャンプ2019」が開催。このイベントは、渋谷区の小中学生を対象にしたプログラミ...

2024.11.06|Yukiko

-

Scratchを使ってゲームを開発!サイバーエージェントでの「ゲームクリエイター体験講座」レポート!

2019年8月4・5・7日にKids VALLEY「未来の学びプロジェクト」による「プログラミングサマーキャンプ2019」が開催。このイベントは、渋谷区の小中学生を対象にしたプログラミ...

2024.11.06|千鳥あゆむ