文部科学省提供「プログラミン」と学校現場でのリアルなプログラミング教育に迫る!

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

出典:http://www.mext.go.jp/programin/

最近は小さい子どもでもスマホやタブレットを使っている姿をよく見かけますよね。

実際に私の子どもも自分でタブレットを操作して、YouTubeを見たりしています。

しかし、スマホやタブレットといった「道具」を使うことはできても、この「道具」を使って“何かを創る”という経験がない子どもが多いのではないでしょうか。

そこでここでは“何かを創る”はじめの第一歩としておすすめしたいサイト「プログラミン」を紹介していきます。

また2020年から始まる小学校におけるプログラミング教育必修化に向けて、これまでに実施されてきた授業事例を紹介します。

「プログラミング教育」に不安を抱いている保護者の方はぜひ確認してみてくださいね。

1.文部科学省が提供する「プログラミン」とは?

「プログラミン」とは「Scratch(スクラッチ)」を参考にして作られた文部科学省が運営しているサイトです。サービス開始が2010年からなので、すでにご存じの方もいるかもしれませんが、以下のようなメッセージがサイトに掲載されています。

「プログラミン」は、プログラムを通じて、子どもたち創ることの楽しさと、方法論を提供することを目的とした、ウェブサイトです。メッセージのとおり、「プログラミン」は見た目やアイコンが小さい子どもが興味を示しやすいビジュアルになっていて、最初に楽しくプログラミングを始める際に最適なサイトです。

(一部省略)

「プログラミン」を通じて、プログラムという表現手段を知ってもらい、子どもたちに創ることの楽しさを体験してもらいたい、自分で価値を創り出すことの楽しさを知り、そのために行動できるようになってほしい。

これからの日本の未来を担っていく子どもたちが情報の享受者に留まらず、自ら価値を創造し、発信していく側に立つための、最初のペンとなってくれればと思います。

文部科学省「プログラミン」

5歳の我が子も「Scratch(スクラッチ)」よりも文字が少ない「プログラミン」のほうがとっつきやすかったようで、スイスイと自分で触って進めていました。

注意:文部科学省は以下のとおり、2020年12月末でサポート終了を発表しています。

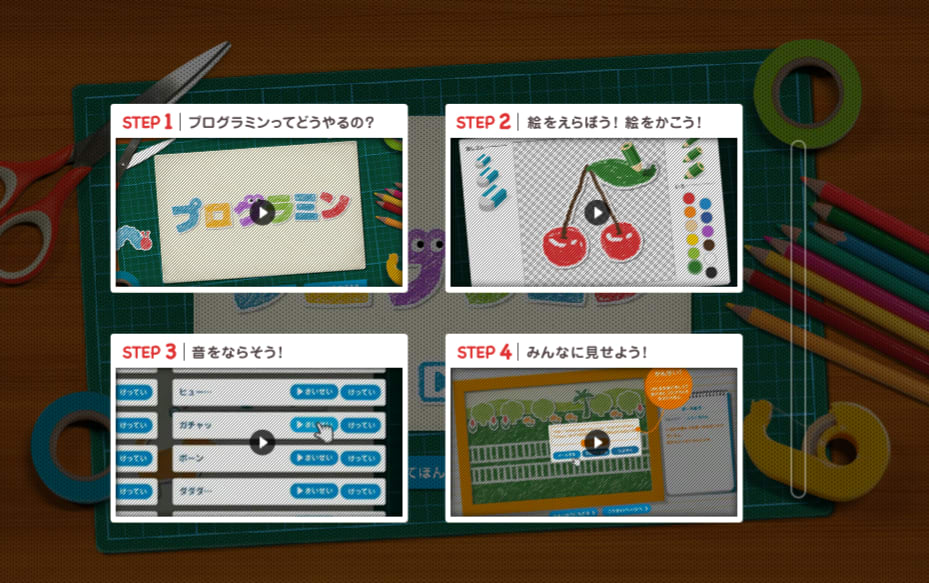

2.「プログラミン」の使い方

「プログラミン」は、Adobe flash playerは必要ですが、ブラウザ環境さえあれば無料で始めることができます。画面の下に「プログラミン」というマークが表示されており、これを使って、選んだ絵を動かしたり、音を鳴らしたりといった指定ができるようになっています。出来上がったら、「さいせい」をクリックすると絵が動きだします。

出典:http://www.mext.go.jp/programin/

説明を読まずに自分でやってみることもできますが、サイトのトップにある「使い方をおぼえる」をクリックすると、以下の画面があるのでここを読めば大体の使い方がわかるようになっています。

出典:http://www.mext.go.jp/programin/

その他にお手本が紹介されたページもあるため、上手な人が作った内容を見て参考にしたり、シューティングゲームやクイズのお手本で遊ぶこともできます。

3.学校現場でのプログラミング教育はどうなってるの?

プログラミング必修化世代の子どもを持つ保護者の中には、学校現場でのプログラミング教育がどんな内容なのか気になっている方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめなサイトが、「未来の学びコンソーシアム」です。リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://miraino-manabi.jp/ >

「プログラミン」のサイトトップからもリンクが張られていますが、小学校を中心としたプログラミング教育を取り入れた授業などが紹介されています。

例えば、2年生を対象にした国語の授業では「助詞の使い方」をScratchのプログラミング体験を取り入れながら学習している事例が紹介されています。

自分が入力した助詞の組み合わせにより場面(イラスト)が変化し、選択した助詞が適切だったかどうか、視覚的にすぐに確認できるようになることで、子どもがより楽しく理解を深めることができるようになっていますね。

出典:https://miraino-manabi.jp/content/290

その他にもさまざまな事例が紹介されているので、学校での学びのイメージがつかめない方や、不安に持っている方は確認してみることをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。最近では子ども向けのプログラミングアプリが増えてきていますが、今回我が子(5歳)に「プログラミン」をさわらせた反応から、“何かを創る”最初の一歩として「プログラミン」を活用したいと思いました。親が必死になって教えるのではなく、子供が勝手に自分で試行錯誤しながら、何かを創っていくこと。

それはプログラミングじゃなくても、他の遊びでももちろん体験できると思います。

でも、スマホやタブレットを見るだけといった受け身の道具として使っているのであれば、親が子どもに“こんな使い方もできるんだよ!”“こんなことができるんだよ”ということを示してあげることが、子どもの可能性を広げていくために、これからの社会で必要な力を身につけていくために、必要になってくるのだと思います。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

小中高で情報教育が大幅強化!2030年代に向けて親が知っておくべきこと

2025年9月、文部科学省が2030年代に向けた教育改革の方針を発表しました。注目すべきは「情報教育の抜本的強化」です。小学校から高校まで、子どもが学ぶ情報教育の内容が大きく変わります...

2026.01.02|大橋礼

-

ICT化で学校教育現場はどう変わる?メリット・効果・海外の事例まとめ

2020年、ついにプログラミング教育が小学校で必修化します。それに伴い、学校教育現場のICT環境整備も進められています。海外と比較して遅れていた日本のICT環境。整備が進むとどのような...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

NEXT GIGAとは?GIGAスクール構想の課題と文部科学省・学校の取り組みを解説

NEXT GIGAは、文部科学省が推進するGIGAスクール構想の第2期として、日本の教育現場でのICT活用をさらに深めるための重要な取り組みです。本記事ではGIGAスクール構想の課題や...

2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部

-

文科省のGIGAスクール構想とは?小学校に1人1台タブレットはいつから?

文部科学省が進める「GIGAスクール構想」により、小学校では1人1台のタブレット端末が当たり前の時代に。本記事では、GIGAスクール構想のねらいや導入の背景、学校教育にどんな変化がある...

2025.08.27|コエテコ byGMO 編集部

-

文科省が進める小学生のキャリア教育とは?実践例や導入理由を徹底解説

子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、早期から将来のキャリアを考えることは重要です。 本記事では一人ひとりの子どもたちが自立できる基礎となる能力や態度を育成するキャリア教育と...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部