奥行きがあれば子どもはどこまでも行ける ― 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長 夏野剛

-

今回お話を伺った方

-

株式会社ドワンゴ代表取締役社長CEO

夏野剛氏東京ガスからペンシルバニア大学ウォートン校MBA修了後、NTTドコモ「iモード」立ち上げメンバー・部長・執行役員として世界IT史に名を残す功績多数。その後近畿大学特別招聘教授、世界W3C Advisory Board初のアジア人委員を歴任。ドワンゴ・角川グループの経営刷新、クールジャパン戦略・政府委員などデジタル政策と教育推進の重鎮。著書多数、『ビジネスウィーク世界eビジネスリーダー25人』等グローバル表彰や講演も豊富。IT / 教育 / 産業界横断のイノベーションリーダー。

-

開校から3年が経ったN高等学校(N高)のプログラミング教育をベースにした実践的なスクールで、プログラミングの初歩からドワンゴのエンジニアが新人研修で学ぶ内容まで学べるそう。

初心者が入りやすい一方、興味のある子はどこまでも深めていけるスクールだと言えるでしょう。

今回はなんと、株式会社ドワンゴ 代表取締役社長CEOである夏野 剛氏にインタビュー。

プログラミングスクールに大切な要素とは?N高に続けてスタートしたN中(N中等部)にどんな思いを込めたのか?

数年前に"炎上"した「日本史なんかよりプログラミングをやれ!」の真意とは……。

気になるトピックについて、ロングインタビューで語っていただきました。

株式会社ドワンゴ 代表取締役社長CEO 夏野 剛氏

「はい、修了証」ではもったいない

—さっそくですが、Neppsのターゲットはどのような子でしょうか。プログラミングに関心がある子、全員がターゲットです。

高校生や大学生がプログラミングを学ぼうとすると、仕事の役に立つかどうかとか、キャリア形成の側面も考えるでしょう。

一方で小学生や中学生くらいの子って、パソコンを使いこなしたいなとか、プログラムって色々できそうだな、って興味を持ってもどうすればいいか分からない。

それで近所の教室に行ってみたらScratchでゲームを動かして「よかったね、はい修了証」って終わっちゃう。それってすごくもったいないでしょ?

あくまで私見ですが、日本のプログラミングスクールって入り口だけしかやらないように思います。

対してNeppsではちゃんと奥行きのあるカリキュラムを提供します。入り口だけで終わったって、何の意味もありませんから。

小学生が経産大臣賞をとる時代

—なかなか手厳しいお言葉ですね(笑)。奥行きを重視されるのにはどういう思いがあるんでしょうか。私が審査員を務める『U-22 プログラミング・コンテスト』では、小学生が経済産業大臣賞を取っちゃうんですよ。

U-22 プログラミング・コンテストは、日本の未来を創る若者を応援するために開催される、歴史あるプログラミング・コンテストです。

https://u22procon.com/ >

こういう子が出てきているのに、一律のカリキュラムで浅いプログラミングを教えるスクールなんか作っても意味がない。

子どもは知識の吸収がとにかく速いから、きちんと奥行きさえ用意すれば小学生でもアプリを作って自分の作りたいものを表現できるんです。

「子どもだし、Scratchでゲームでも作らせておけばいいや」じゃないんですよ!

「子どもだし……じゃないんですよ!」と力強く語る夏野社長。情熱的な語り口だ

—大人が遠慮しちゃダメってことですね。具体的にはどのレベルまでのカリキュラムが用意されているんですか?

Neppsのカリキュラムをフルコースで受講すると、最終的にはドワンゴのエンジニアが受ける新人研修カリキュラムが待っています。

簡単に言うと「Neppsのカリキュラムを全部習得できればドワンゴに入社できるよ」ってこと。プログラムが仕事になるところまでカリキュラムが用意されているんです。

もちろん、全員が全員そうなる必要はありません。エントリー(入り口)にはタイピングやScratchも用意していて、興味のない子はそこで終わってもOK。

でも、もしプログラミングにハマったらどんどん深めていける。「突き詰めていったらどうなる?」をキャリアの形で提示するんです。「修了」じゃなくってね。

抽象的な概念より「スマホで動く」が大事

N高、Neppsの教科書はとっつきやすく、実践的な内容が特徴。表紙には『ソードアート・オンライン』のイラストがあしらわれ、手に取りやすい雰囲気。

—教科書を拝見すると、「Slackでbotを作ろう」など、かなり生活に即した内容だと感じました。

Neppsでは一般的なカリキュラムの順序は無視しています。とにかく実践につなげることが大事なので。

「エントリーは広く」だから最初はScratchから始めるのですが、次はさっそくアプリ制作に取りかかれる。

いきなりC言語とかやっても「楽しい」と思えないし、ソリューション(課題解決)にすぐ結びつかない。だったら、Unityでいいから目の前のスマホで動くプログラムを書かせたほうがいいんです。

—Unityといえばアセットストア* ですよね。「巨人の肩の上に立つ」じゃないけど、いちから作る必要はないと。

Discover the best assets for game making. Choose from our massive catalog of 2D, 3D models, SDKs, templates, and tools to speed up your game development process.

https://assetstore.unity.com/ >

そこなんですよ。

世界的に見て、コードを書く作業自体は大切じゃなくなってきているんです。

『U-22』も長いことやってきているけど* 、初めのころはコードの美しさとか、無駄のなさも評価されていました。

でも今のコンピュータって処理能力が高いから、コードに冗長性があったとしても処理にかかる時間はあんまり変化がなくなってきている。

本来の趣旨である「何の課題を解決するの?」が大事になったんです。

—まさに、プログラミング教育必修化のねらいですね。

もう一度言いますけど、プログラミングで大切なのはコードを書く能力じゃなくて何の課題をプログラミングによって解決するか?です。

計算するプログラムだったら「なんでこんなの手書きで計算しなきゃダメなの?」とかね。困ってることをなんとかしたい、その手段がプログラミングでしょう。

だから課題発見力が重要になる。

そして、コンピュータに情緒的なコマンドを与えても動かないから、論理的に書く必要が出てくる。そこで論理的思考力です。

これがプログラミング教育の本質なのに、どの子に対しても一律の授業で、ただ言われるままにコーディングをして「ゲームが作れました」では肝心の力が養われません。

Neppsでは今の世の中、現実に合わせたプログラミング教育を常にやっていきたいですね。

マニアがいないとコミュニティは成り立たない

—他にNeppsならではのこだわりはありますか。

Neppsはいわゆる「プログラミングスクール」というよりも「プログラミングに関心のある人のコミュニティ」になればいいなと考えています。

コミュニティに大切なのが、これも奥行き。

ものすごく詳しい人がいないと専門のコミュニティって成立しないんですよ。初心者ばっかり集まっても仲良しクラブで終わっちゃうでしょう。

奥深さは備えた上で、初めての人もどんどん来て、どんどん新しいことを試せる。そういう場にしたいなと。

—ゆるい研究室みたいな雰囲気なのかな。

さっきの(経産大臣賞を受賞した)子なんかはとくに、ハイレベルなコミュニティにいればどんどん伸びそうですよね。

そういうレベルの子って、わざわざスクールに行かなくても自分で学べるんです。自学習とは違う奥行きを用意して、「お金を払ってでも行きたい」と思われる環境を提供しないと。

どんな環境が用意できるのか、我々の側も問われるんです。

—そういえば、Neppsはオンラインではなく通学スタイルですよね。ちょっと意外に感じました。

むしろ、最初だからこそ通学スタイルにしたんです。

初めの関心を持てるかどうかにもやっぱりコミュニティが関わります。

新しいことを学んだり、最新のトレンドに触れたり。教えてくれる先生のスキルや一緒に学ぶ仲間たちに刺激を受けたりね。

とくに子どもの場合だと、情報はネットに山ほどあるけど、それぞれの情報が自分にとってどんな意味を持つかはまだ判断できない。まあ、大人でも判断できない場合もあるんですけど(笑)。

だからコミュニティで刺激やサポートを受けつつ学ぶのが大事なんです。

ITが「専門家」の定義を変えた

—それにしても、素敵なことですよね。お金がなくても、体力がなくても、人脈がなくても、作ったもので勝負できるというか。小学生でも社会課題にアプローチできるわけですから。

まさにITの力ですよ。発想とプログラミング能力って武器を手にすれば、社会の課題も解決できるし、ビジネスだってできる。

ITが変えた最大のポイントは「専門家」の定義です。これまでの「専門家」はどこかの組織に属しているとか、何かの基礎を学んでいないと発表すらできなかった。

でも今は作ったものでいきなり勝負できる。インターネットの力ですよね。

—どことなく『ニコニコ動画』的だなと思いました。

過去の実績がまったくなくても作品を出せて、人の心を打つ点で『ニコニコ』と共通するかもしれませんね。

N高生は「普通」の子

N高の「N」には「Net(ネット)」だけでなく様々な意味が込められている。

N高公式サイトでは「あなたにとってのNは何?」のアンケートも。「Never give up(あきらめない)」の回答が心に残った

—ここからは、今年で三年を迎えたN高と、4月開校のN中等部についてお伺いします。

「通信制高校をポジティブな選択肢にする」という当初の目標はどの程度達成されたと感じますか。

かなりいけたと思っていますよ。少なくともN高は一般的なイメージの通信制高校とは違ってきていますよね。

ネットの高校であるからにはイノベーティブなことをしなきゃいけないので、この三年は一生懸命新しい活動をして話題を提供し続けてきました。

その結果、最近ではN高の方針に賛同する生徒さんが入ってきてくれるようになりました。その代表が女子フィギュアスケートの紀平梨花選手かな。

当たり前だけど、「入ってくれ」って依頼したわけでも何でもないですよ。まさかそんな方が入学してくると思わなかった(笑)。でも、ご自身のライフスタイルに合っていたってことですよね。

他社のメディアで「海外に遠征に行かれながらホテルで英語の勉強をしている」と読み、日本の高等学校の枠組みでは自分のやりたいことと両立できない生徒さんがいるんだなと改めて実感しました。

2019年4月15日に開かれたN中等部(N中)の入学セレモニー。「N高だけでなく、N中も」の声に応えた形だ

—かなりポジティブな選択の仕方ですよね。自分のやりたいことが先にあって、それに合う学校を探したらN高だったという。

世の中はどんどん多様化してきているから、なんとなく今の高校になじめないなとか、友達あんまり作れないなって子はいっぱいいるんです。N高の生徒にも「不登校を経験しました」と語ってくれる子は正直多い。

でもフタを開けてみたら、N高にいる不登校経験者の77.1%が次の進路を決定できた。この割合ってN高全体の進路決定率とそこまで差がないんですよ。

たまたま水が合わなかっただけで、合う場所さえ用意すればきちんと次の道を見つけられるんです。

—大学に比べて、高校は狭い範囲で選ぶ必要がありますもんね。たまたまその地域の学校が合わなかっただけかもしれない。

その通りです。

今の日本の仕組みではなかなか居場所を見つけられなかった生徒さんが、N高を居場所だと思ってくれて、次の進路を見つけられた。ネットの高校を作った意義はあった、と思っています。

—「居場所」づくりのために工夫しているポイントはどこでしょうか。

通信制にはコミュニティが作りづらいデメリットがあるので、そこは一生懸命やっています。担任制もそうだし、部活や遠足、文化祭などあらゆるプログラムを用意しています。

日ごろのやり取りにはSlackを導入して、つながりを作れるようにしました。

N中・N高には校歌『代数Nの方程式』がある。作詞は志倉千代丸氏、作曲は田中公平氏。

既存の学校にある要素も利用しながら「居場所」としての存在感を強めている

—ネットの良さを生かしつつ、孤立しない環境づくりに力を入れているんですね。進学実績もしっかり出たと伺いましたが。

全体人数が多いのもありますが、早慶への合格者は10人。国公立大学や、その他の上位私立大にも合格者が出ています。

これからも実績が積み重なっていって、よりポジティブな認知が広がっていけば嬉しいですね。

「N中も作って」に応え

新宿キャンパスへの道。穏やかな気候の中、真新しい制服に身を包んだN中生が歩いていった

セレモニーは秋葉原キャンパス、江坂キャンパスと通信しながら進められた

—4月からはN中等部(N中)もスタートされました。設立の思いを伺えますか。

N中等部(N中)は学校教育法で定められた中学校ではなく、地域の中学校に在籍しながら通うフリースクールの形態です。設立のきっかけはN高とまったく同じ発想で、今の学校に馴染めない子の居場所になればと考えました。

とくに中学は義務教育ですから、高校よりもっと選択肢が狭い。多感な時期でもあるし、日々のトラブルを大人以上に背負いこんでしまう子も多いんです。

保護者の方からの強い希望もあって、4月から開校しました。ありがたいことに入校希望もたくさんいただいて、今年は約250名の生徒さんが入校しました。

スクール・プレジデントの奥平 博一氏。柔和な語りかけで生徒達の緊張をほぐした

これもN高と同じ発想ですが、ドワンゴのスクールだからこそプログラミングに触れられる環境もしっかり用意しました。とにかくポジティブなイメージで行きたいんですよね。実際、中学からやっているとかなりの能力がつくと思うし。

フリースペースにはUnityの教科書も

—N高に関して言うと、設立当初はネガティブな意見もありましたね。N中への反応はどうでしょうか。

学校を作るっていうのは、今までみんながあまり手をつけなかったエリアだと思うんです。目立った活動を常にやっているから業界的な視点では面白くないと感じる方もいるかもしれませんが、基本的にはあたたかく迎えてもらったように思います。

「こういう場所があってもいいよね」というか。N高・N中自体が、社会での居場所を見つけられたのかな。

—N中・N高みたいな存在は、みんななんとなく欲しかったのかもしれませんね。

労働生産性の話を踏まえながら新入生を鼓舞する夏野社長

—N高やN中に関して、認識されている課題はあるんでしょうか。

「もっとできるはず」。

もっと面白い企画もできるし、もっとコミュニティもうまく回せると思う。3年やって知見もいろいろ溜まってきたので。

入学式なんかを比較してもらうと分かりますけど、同じVRでも毎年違うことをやっているんです。テクノロジーは勝手に進化してくれるので、今後もどんどんやっていきたいですね。

N中等部のフリースペースにはボードゲームも置かれていた

「日本史なんか……」の真意とは

—さて、ここからは「夏野社長が優しそうだったら聞こう」って思ってたんですけど(笑)。2015年に楽天の三木谷社長と対談されて、「日本史なんかよりプログラミングを教えるべき」とおっしゃったかと思うんですが、あれの意図っていうのは……。

規制改革には、コストがかからない司会:そろそろ、まとめのテーマ。三木谷浩史氏(以下、三木谷):もうまとめに入っちゃいます?夏野剛氏(以下、夏野):もうまとめ?司会:いや、あれですよね。今日一応あれですよね?夏野:ミッキーが帰るって言うまでや...

https://logmi.jp/business/articles/40535 >

日本史を学ぶってどういうことか?って考えると、やっぱり実践からスタートなんですよ。自分が住んでいる地区とか、家族に縁がある県とか。どんな歴史があるか気になるでしょう?

—苗字のルーツを探る番組とか、人気ですもんね。

何かを学ぶにあたって、はじめに興味を持てるかってものすごく大事でしょう。それなのに学校の教科書や授業は全国一律で、カスタマイズもされてない。何年に何がありました、と教わるだけ。

歴史には必然性があるんですよ。環境とか、世界情勢とか、経済システムとか、社会を構成するいろんな要素がうずまく中で出来事は起こる。

「1945年8月15日に第二次世界大戦が終わりました」が大事なんじゃなくって!

なんでそんな無謀な戦争に行かなきゃいけなかったのか。誰かが暗殺されましたじゃなくって、その背景に何があったのか。それを学ぶのが本来の姿でしょう。

—「歴史から学ぶ」わけですね。

日本史を学ぼうと思ったら、学習漫画のほうがよほど深い突っ込みをしているんです。

たとえば戦国時代。室町時代に荘園制が崩壊して、武家政治がスタートしたのがこの時代でしょう。貨幣経済が浸透するのもこの時期で、織田信長が日本を統一できたのは経済を重視したからという説もある。

米を集めてどうのこうの……ってシステムじゃなく、楽市楽座で商いをしてトランザクション(取引)を発生させようと。それが革新だったんですよ。

こういうこと、漫画のほうがものすごく詳しく描かれている。だったら漫画読んでる方がよっぽどいいじゃねえか!って。

そんで次の秀吉なんかは、検地をやって土地の権利を確定させたでしょう。じゃあさ、アメリカの西部開拓時代には同じことをどうやったの?って気になりません?

—確かに。

こうやって世界史に繋げればいいんだけど、実際は表層をなぞるだけだからつまらない。興味を持つところから学べば、本当はもっと面白いはずなんですよ。いろんな視点から物事を見られるし。

でも学校の教科書は、ある一定の広範な知識を持たせようとして作られている。その結果どれも頭に入らなくて、卒業したらぜーんぶ忘れちゃうんです。

—なんとも悲しい話ですね……。

表層的な知識はググればすぐ出てくる時代、それって本質的な学びなのか?と。

—Neppsでは実践を大事にする話を聞きましたが、勉強のすべてにおいて「興味」「実践」からアプローチすべき、が夏野社長のポリシーなんですね。

勉強って本当はそういうものです。日本は実業の世界と勉学の世界がすごく分かれちゃってるでしょう。

私はアメリカの大学院を卒業したのですが、アメリカでは現実に即したことをどんどんやるのがスタンダード。5年前と同じ教科書を使ってるなんてありえない!5年の間に現実はどんどん移り変わっていきますから。

—確かに。私の記憶では、中学生だった頃(2004年ごろ)の教科書には「デトロイト* は自動車産業で栄えている」とだけ書かれていたような……。

デトロイトね(笑)。デトロイトのことを学ぶんだったら『ロボコップ』(1987年)を見ればいいですよね。

あれは荒廃したデトロイトの治安のために、ロボットと一体化した警官が活躍する映画でしょう。「なんでデトロイトが舞台なんだろう?」って考えるところに学びがある。

自分の学びが社会とどう関わるかわかったときに、やりがいが出てくる。勉強が面白くなってくるんです。

業界人へのメッセージ

—熱いインタビューをありがとうございました。では最後に、プログラミング教育に関わる方々へのメッセージをお願いいたします。入り口でどういう印象を持つかが子どもの将来に大きな影響を与えます。

暗記させるようなのはダメ。今の時代、実際のコマンドなんてエディタに全部入ってますから。

とにかく「プログラミングはつまらない」と思われないように、一緒に頑張りましょう。

インタビューでは「実践」という言葉が何度も出てきた

保護者へのメッセージ

—もう一つ、プログラミング教育に関して不安を持つ保護者へのメッセージをお願いします。親が押し付けるのは本当に意味がないです。子どもが興味を持ったときに触れさせればいい。「やっておいた方がいいよ」じゃなくってね。

それよりも、プログラムが社会でどんな役割を果たすかについて話してあげてください。関心を持つようならスクールに行かせてみたらいいし、持たなかったらどうでもいい(笑)。

大事なのは、何を思ってプログラミングを学ぼうと思ったか、そこからどうするかです。Neppsでは「奥深さ」「コミュニティ」を軸に、これからの時代に沿うプログラミング教育を提供していきます。

—夏野社長、ありがとうございました。

『Nepps』へはこちら

「実践」と「コミュニティ」精神をつらぬく角川ドワンゴ学園のプログラミングスクール『Nepps』へはこちらからどうぞ。リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://coeteco.jp/brand/nepps >

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

プログラミング教育メディア「コエテコ byGMO」 「プログラミング教育と学習に関する調査」を実施

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営する、プログラミング教育メディア「コエテコ byGMO(以下、コエテコ)」は...

2024.11.06|コエテコ byGMO 編集部

-

KOOVはプログラミング教育に対するメッセージ ― ソニー・グローバルエデュケーション代表 礒津政明

男女ともに人気があり、大手塾への導入も進むブロックプログラミング教材「KOOV(クーブ)」。今回は開発/運営元である株式会社ソニー・グローバルエデュケーション代表取締役社長 礒津政明氏...

2025.07.31|コエテコ byGMO 編集部

-

(取材)【グローバル人材の基礎となる学習カリキュラム】英語で学ぶプログラミング『Wonder Code(ワンダーコ...

今回ご紹介するのは、プログラミングと英語を学べる教育カリキュラム『Wonder Code(ワンダーコード)』。ワンダーコードは「プログラミングスキル・英語力に加えて21世紀型スキルが育...

2025.05.30|大橋礼

-

(インタビュー)株式会社キュレオ 代表取締役社長 上野朝大|教室数No. 1となったQUREOプログラミング教室に...

全国に約2000を超える教室をオープンする「QUREOプログラミング教室」。今回、コエテコでは株式会社キュレオ 代表取締役社長である上野 朝大(うえの・ともひろ)さんに独占インタビュー...

2025.07.31|夏野かおる

-

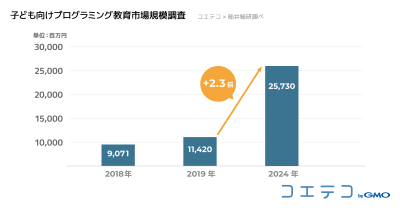

子ども向けプログラミング教育市場は2024年に 2019年の2.3倍、250億円超に拡大すると予測 ~ プログラミ...

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営する、小学生向けのプログラミング・ロボット教室情報掲載数業界No.1(※1)...

2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部