(レポート)やってみよう!embotオンラインワークショップ【初級編】に参加した女の子を突撃取材!

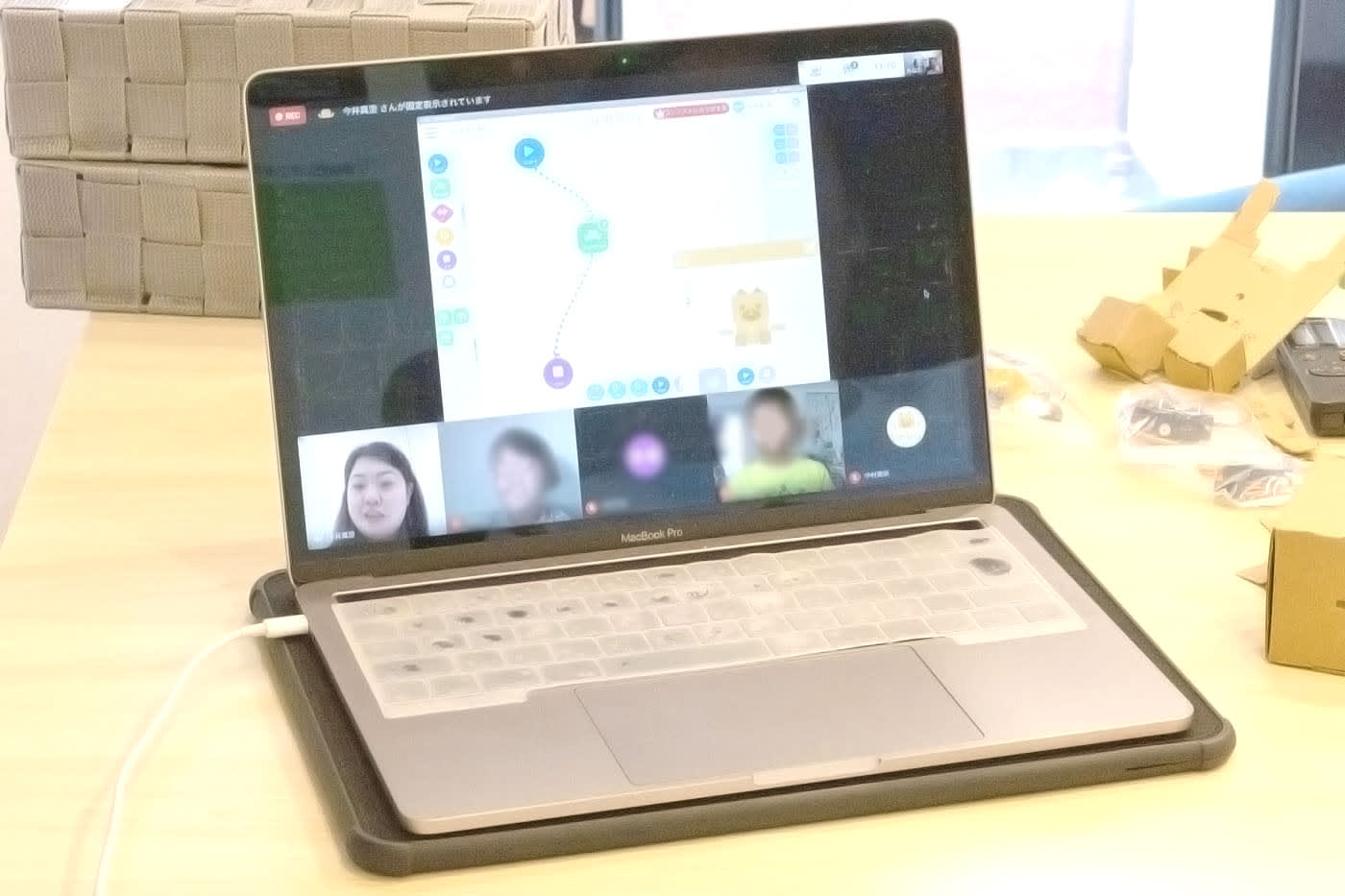

2020年8月9日(土)NTTドコモによるembotビジュアル・プログラミングでプログラミングの基礎を学ぶオンライン体験会が開催されました。オンラインでプログラミングやロボット製作を体験ってどんなことをするんだろう?今回は子どもと一緒に、embotオンライン体験会に参加してみました。

2025/09/10

今回は初めてプログラミングに触れる子も、まだembotを持っていないよ~という子も気軽に参加できる「初級編」です。

今回はオンラインワークショップが初体験の女の子に密着。

ワークショップの様子から、終了後には実際にembotを組み立て動かしてみるところまで、しっかり取材させて頂きました。

「おうちでオンラインのワークショップってどんな感じ?」

「embotもプログラミングもわからなくても大丈夫?」

「簡単に組み立てられるの?」

組み立ての様子も含めて何枚もの写真を掲載しています。ぜひご覧ください。

プログラミングってなに?

初級編のワークショップは、まずembotのアプリをダウンロードしているかの確認からスタートしました。先生は入室してくる子どもたちに笑顔で「よろしくねー!」と名前を呼びかけながら、「もうちょっとカメラ動かせるかな」「見えてるかな」と声をかけています。

「今日はね、プログラミングについて〝なんとなーく〟わかるように一緒にやっていこうね」

ゆる〜いスタートで、小学校低学年の子もプログラミングが初めての子も緊張がほぐれたようですよ。先生が口にした「なんとなーく」が実は今日のワークショップを通じてキーポイントだと実はわたし、最後に気づくのですが、それはちょっと後回しにしてレポートを続けていきましょう。

わたしがとてもいいなと思ったのが、ここで先生が手で「OKマーク」を作ってみんなに見せたことです。

「あのね、もし先生の言っていることがわかったり、できた!っていうときにはこうやってOK!って教えてね」

「もしわからないときやうまくいかなかったら腕をかさねて大きなバツマークつくってくれるかな、そうしたら先生も声かけられるからね」

なるほど、これならオンライン、つまりはタブレットの画面を見て向こう側にいる先生とのやりとりが全く初めてという子でもコミュニケーションがとりやすいですね。

マイクを通して質問するのも、初めてオンラインをする子には難しいものです。大人だって初めてのzoomでは、あたふたするのが普通ですから。でも画面の向こうにいる先生としっかりコミュニケーションはとりたい。誰にでもわかる方法はとても良いアイデアだと感じました。

プログラミングの基本3つをさっそくマスター

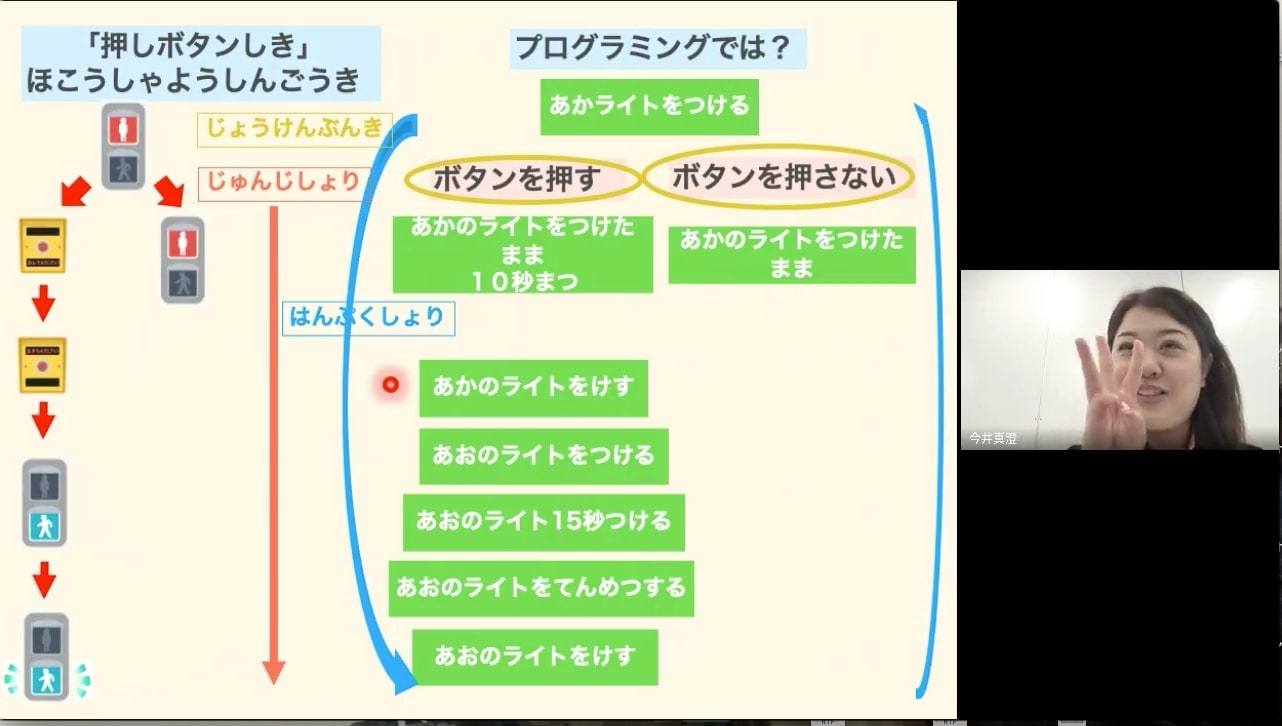

プログラミングの基本中の基本として3つのポイントがあります。

- 順次処理

- 反復処理

- 条件分岐

でも、順次処理? 反復処理? 難しそうですよね。参加者は低学年の子もいます。先生はいったいどうやって、プログラミングについて解説していくのでしょうか。

タブレット画面がちょうど授業の「黒板」がわり、これなら先生が何をしようとしているのか、ちょっと言葉が聞こえづらくなったり、追いついていけなくなっても見てわかるから安心です。

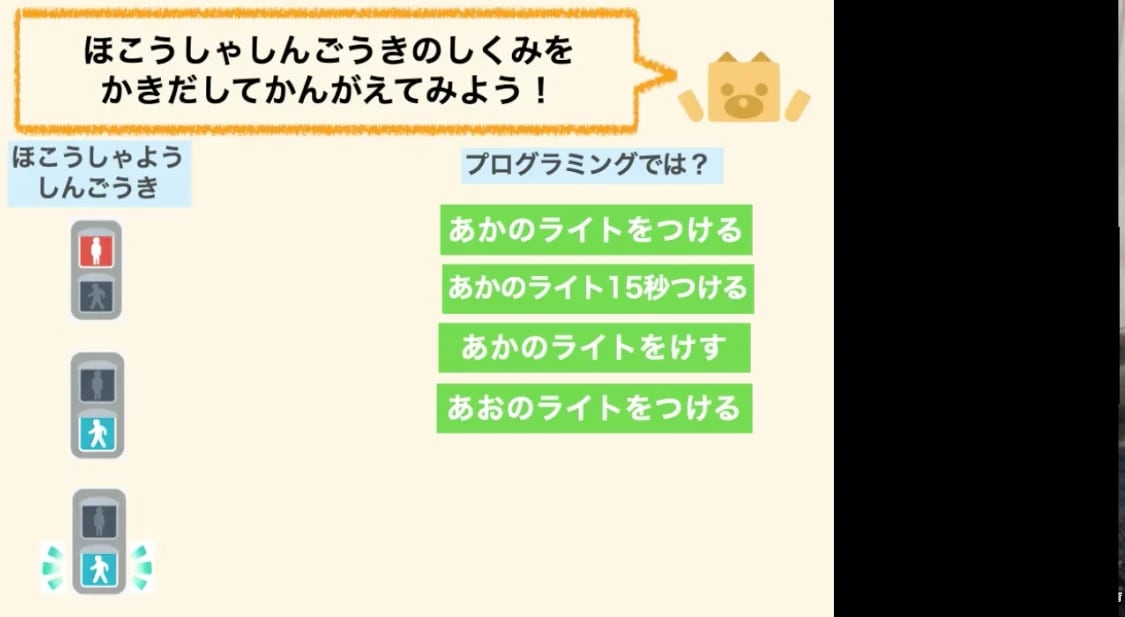

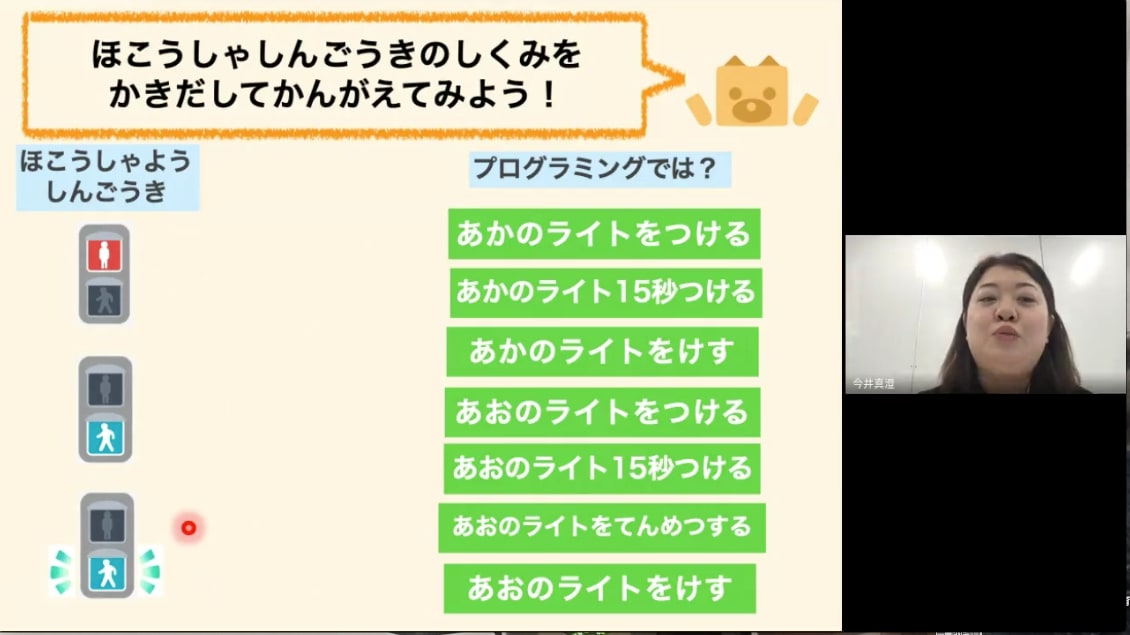

信号機の仕組みで解説「プログラミングの基本」

先生が見せたのは信号機のイラストです。最初に自動車用信号機の「赤・青・黄色」信号について話し出しました。

モニターをみながら先生のお話を聞いてます

次に歩行者用の信号機はどうだろう?と問いかけました。歩行者用信号機は2つしか色がありません。「黄色のかわりはどうしてるんだろう?」先生の問いかけに「えーと、点滅します」と男の子が答えました。

- 赤→止まれ

- 青→すすめ

- 点滅→注意

「えっとー、チカチカ点滅します!」元気に回答

「信号機もプログラミングで動いているんだよね。赤にしてね〜、青にしてね〜っていう命令ブロックが指示を出すんだよ」身近な信号機だから、参加者の子ども達はみんな思い浮かべて納得している様子です。

「それじゃ、どんな命令を出していると思う? 赤のライトをつける、のあとはどうなるかな〜?」

「ライトを消す?」

「青のライトをつける、かな」

先生はにっこり笑いながら「みんなが答えてくれてうれしいよ〜」とオッケーマークをだしてくれました。そしてプログラミングのブロックを表示しながら「赤のライトをつける」「赤のライトを15秒つける」と細かく指示をだすことで信号機が動く仕組みを解説。緑のボックスに書かれた指示がプログラミングの部分です。これがこの後に「指示ブロックをつなげてプログラムを作る」ことへとつながるんですね。

「上から順番に命令どおりに指示したとおりに処理していくのを順次処理って言うの、なんとなーくわかったかなぁ?」モニタに映る子ども達はみんなオッケーマークを出しました。

「信号機はずっと動いているでしょ、命令した動きを繰り返すことを反復処理って言いまーす」

しーん。

先生あわてて「あれ? オッケーかな? なんとなーくわかったかなぁ?」と問いかけると、一斉にオッケーマークでました!

OKでーす!

オンラインのワークショップ、慣れている子はいいのですが最初はテレビ画面を一方的に見ているようで「自分も参加している」ことを忘れがちです。先生はその辺も上手にカバーしていましたね。

子ども達は順次処理・反復処理という単語を視覚的にそして直感的に理解した様子です。同時にプログラミングでひとつひとつの指示を出すことで思ったとおりに動かせることも「なんとなーく」わかってきましたね。ここからが難題です。条件分岐についての解説です。

先生はここで「押しボタン式の信号機」について話しました。ボタンを押すと青になるけれど、ボタンを押さないと青にならない。ボタンを押す、押さないによって動きが違う、条件によって動きが変わることが「条件分岐」です。ちょっと難しいけれど、先生が問いかけ、ひとりひとりが答えながら、おお、条件分岐だって「なんとなーく」わかったみたいです。

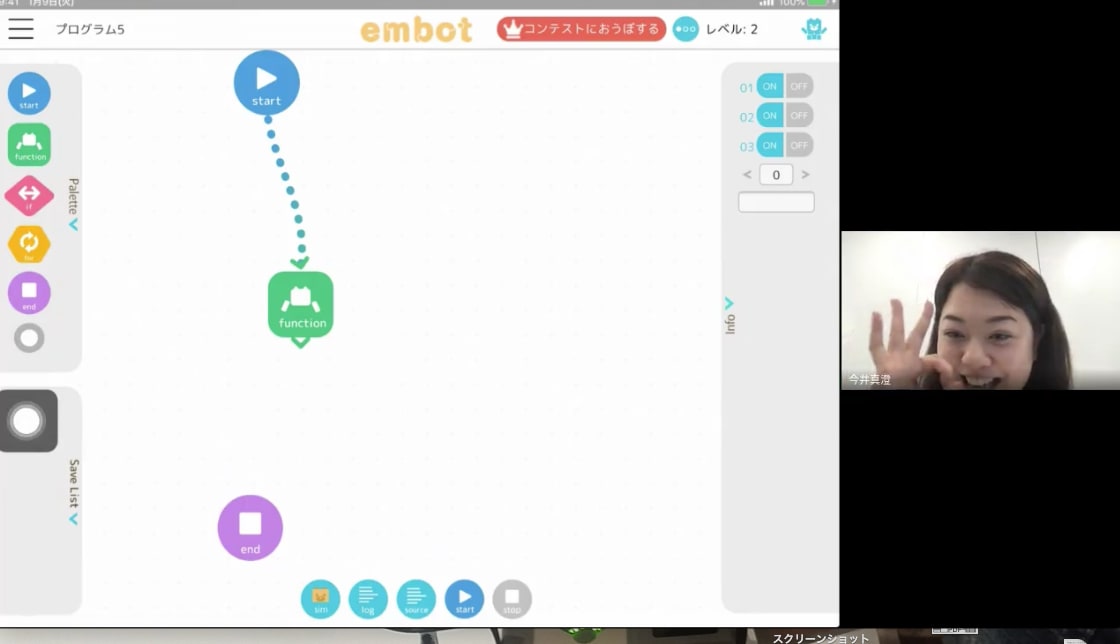

いざ!embotアプリでプログラミングを体験

さぁ、ここまでで「プログラミングってなぁに?」の答えを見つけました。いよいよembotのアプリでプログラミングを体験する時間です。今日のワークショップはembotを持っていなくても参加できます。なぜならembotのプログラミングをするアプリはどなたでも無料でダウンロードできちゃうからです。まず最初にアプリを起動したたら、左側にあるアイコン(マーク)を白い画面にひっぱって、もうそれでプログラミングがスタートです。

「どう?オッケー?」

「はーい!OKです〜」

先生のタブレット画面が見られるので、子ども達はマネをするだけで簡単にプログラミングできます。ワークショップ=体験することのメリットがここですよ!

たとえば、うまくいかないこともでてきます。ある女の子が「先生!できない!」とバツをだしました。先生は女の子のタブレット画面をチェックしようとして気づきました。

「そっか、パソコンでやってるのね。パソコンでは指でひっぱってくるんじゃないんだ。マウスはわかる?」

「はい」

「マウスでクリックしてみて!そうするとスタートの青いボタンが動くよ〜」

簡単なことです。でも簡単なことでつまずくのがパソコンやタブレットを使用したカリキュラムの難点でもあります。聞けばスグにわかることだけど、これがひとりでやっていると「何がだめなのか、さっぱりわからない」だから挫折しがちなのです。ワークショップなら先生にいつでも質問でき、あっという間に解決します。

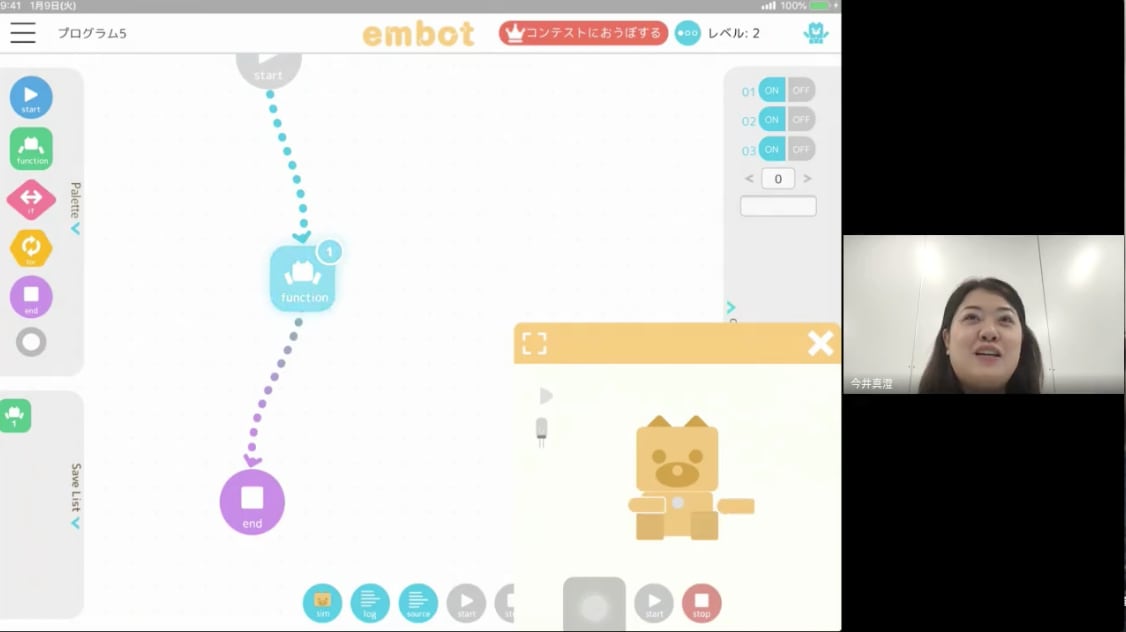

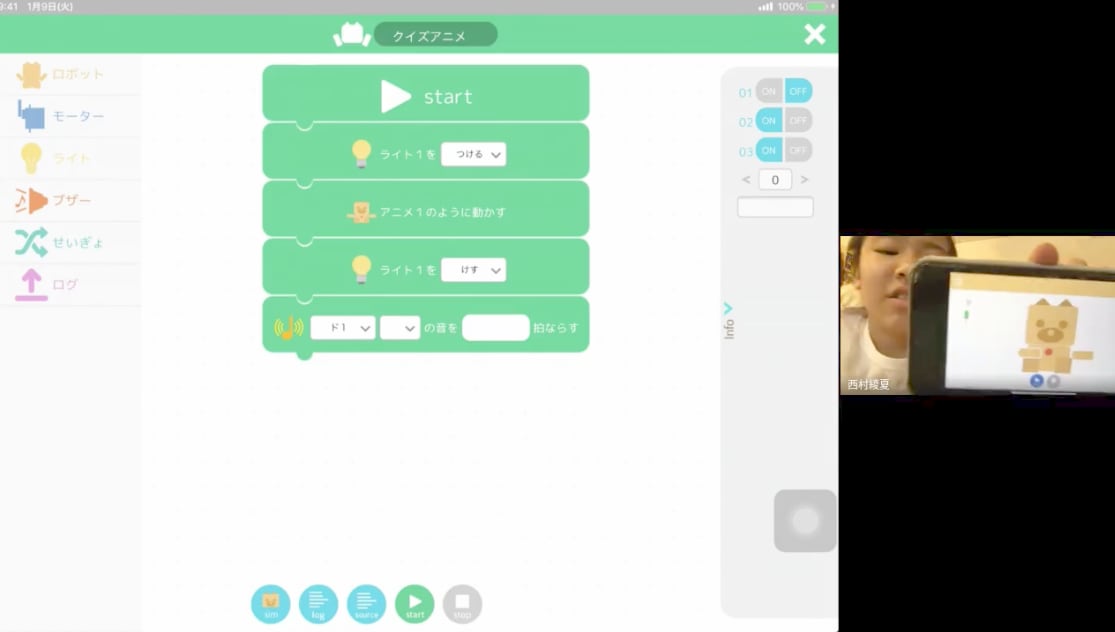

embotのアニメーションが動いた!

embotのアプリ画面では、作ったプログラミングでembotがどのように動くか、シミュレーションをアニメで見られます。これが子どもにとっては(いや、大人も!)とても嬉しくて楽しいんですね。

信号機の例を思い出しながら、先生と同じように「命令・指示」のアイコンを組み合わせます。さらに細かい指示のブロックを組み合わせていけば、さまざまな動きを作り出せます。たとえばファンクションを開いて、embotのライトをつけたり、ブザーを鳴らしたりする指示をあわせていけば、一連の動きになるわけです。

先生が見本のembotを作ったプログラミングで動かしたところを見せてくれました。アニメーションで見たとおりに、実際のembotが動く様子には子ども達から大きな歓声が響きましした。

「先生!もう一度見せてほしいです!!!」

リクエストにお答えして、先生が見せてくれました。

さぁ、それを見て子ども達も同じようにプログラミングを開始です。

このアイコンをひっぱって、それからそれから……

とにかく「わかりやすい」のです!

「×」を押すとその画面が消えることや、指示ブロックを消したいときには「消す」というゴミ箱のマークを押せばいいこと、ごくごく基本的なことから先生が教えてくれるので初心者でも本当にわかりやすいです。私たちがパソコンで当たり前にしている動作も、まったく初めての場合にはわからなことだらけです。

「なんとなーくわかったら、あとはやってみよう!」

今日のワークショップもラストスパートです。最後は15分の時間をもらって、それぞれが好きなプログラミングを作ることになりました。

自分でやってみよう!プログラミング

先生!うごいたよ!

今回、取材に協力してくれた女の子はなかなか複雑な動きをプログラミングしたようです。その集中力たるや、取材している方も思わず声をかけづらいくらい! 子どもが本気モードになると素晴らしい能力を発揮しますね。そして、できたものを先生に見せました。

「おー!クマちゃん動いてるね、繰り返しのブロックを使ってくれたの?」

「はい!」

「かわいいね、アニメ1を使ったのかな」

「いろいろな動きを組み合わせてやりました」

あったかい拍手がモニタの向こうから響きます。出来上がった動きをembotのアニメーションで再現して、全員が先生に見せました。

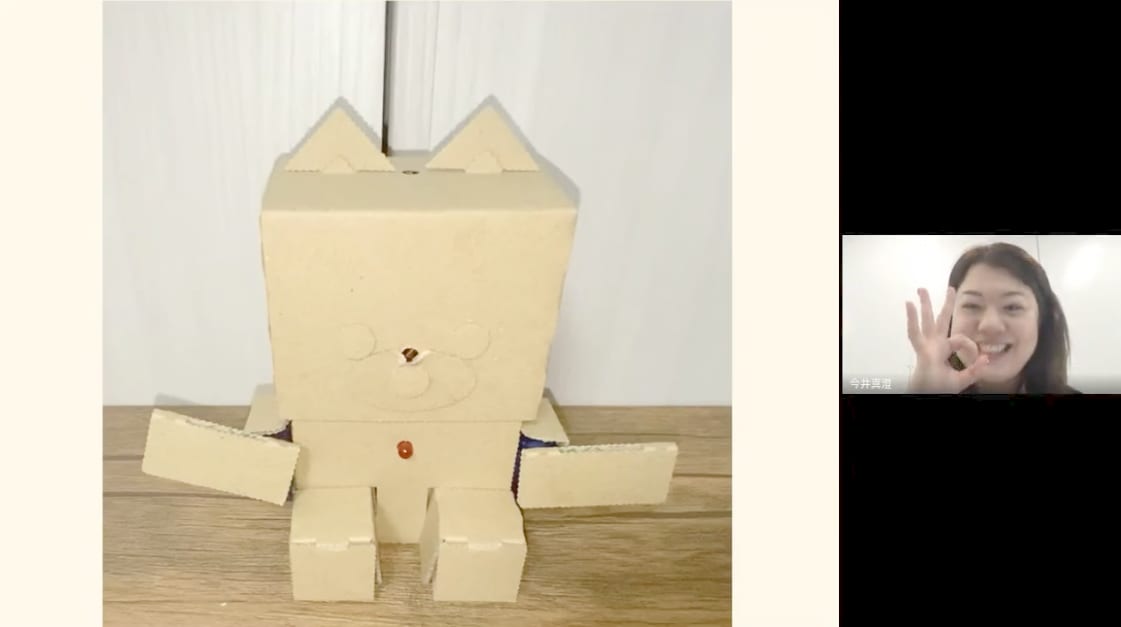

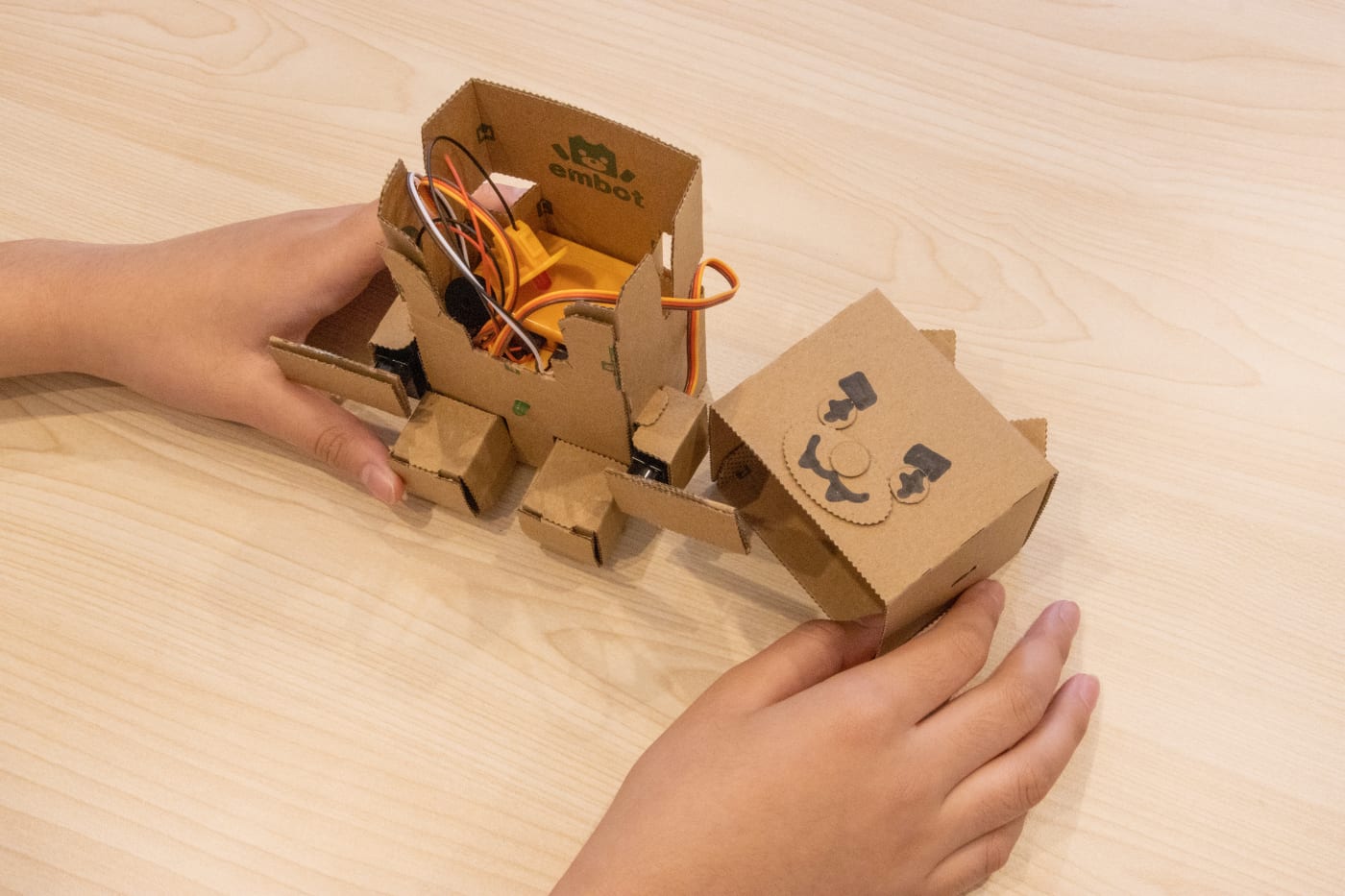

embotを組み立ててみた!

ワークショップ体験いかがだったでしょうか? この後、参加してくれた女の子が実際にembotを組み立ててみました。プログラミングもできたし、せっかくなら自分のプログラミングで動くロボットを見たいですよね!

これがembotのスターターキットです!

アプリの解説書をみながら組み立て中!

ちなみに最初、段ボールから型を抜き出すのはちょっと大変です。小さいお子さんならお父さん・お母さんがお手伝いしてあげましょう。

「これでいいんだよね?」はい、あってます!

顔をつくるところは工作の楽しみも。

「大丈夫!うまくいってるから見てて!」

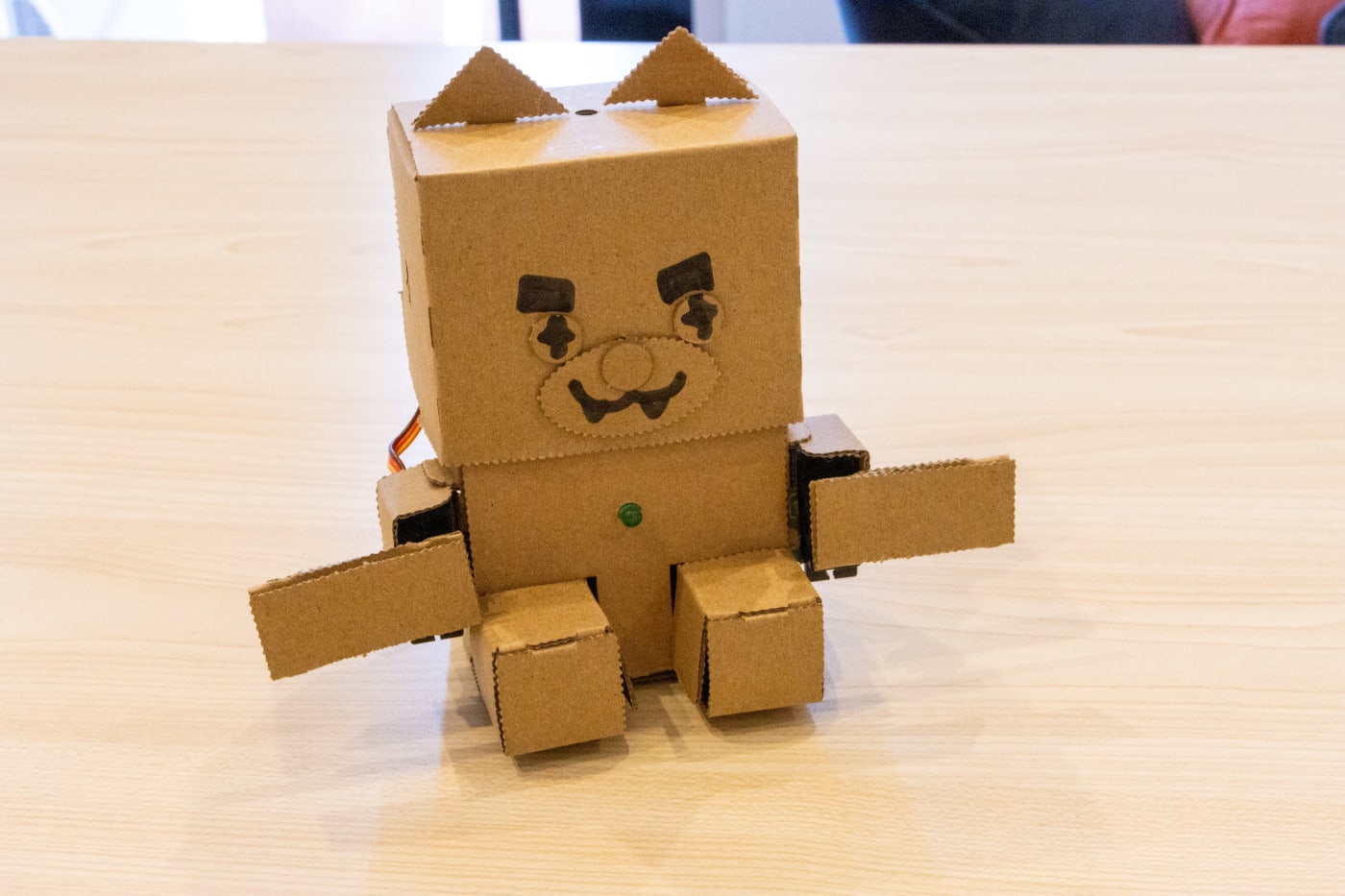

さぁ、あとが合体するだけ!ふっとい眉毛が個性的♪

キリリとしたembotができあがりました!

まずはやってみよう!embot生みの親「額田先生」のことば

今回のワークショップでは何度も「なんとなーく、わかったかな」という言葉が繰り返されました。学校の勉強では「なんとなくわかったつもり」はあまりよろしくありません。「ちゃんとわかりましたか」と聞かれます。でもプログラミングでは、プログラミングの複雑な仕組みを完全に理解することが大切なのではありません。大事なのは頭のやわらかい、幼児期から小学校時代に「プログラミングに触れる」そして「プログラミング的思考」を体感で記憶することとにかくやってみることです。

embotに関するイベント取材には何度かお伺いしていますが、CodeCampKIDSとの共催ワークショップでは最後にembot生みの親である開発者の額田先生とお話する機会がありました。

「プログラミングにチャレンジするというと、すごく大変なこと、難しいことをするのではないかとハードルを高く感じてしまうことが多いけれど〝なんだ、こんな感じでオッケーなんだ〟とイージースタートがきれるものを作りたかった」と話して下さったのが印象に残っています。

embotの生みの親「額田先生」です!

「まずはとにかくやってみよう」やり続けてみよう。どんな小さなことでもやってみること。額田先生は「プログラミングに限らない、勉強でもスポーツでもどんなことでも一緒だと思う」小さなチャレンジから次のステップへ。子どもの進む力を育むことを大切にしているからこそ、embotのような「ひらめきで改造できる」「いくらでも自分のアイデアで広げているロボット」を開発したのです。

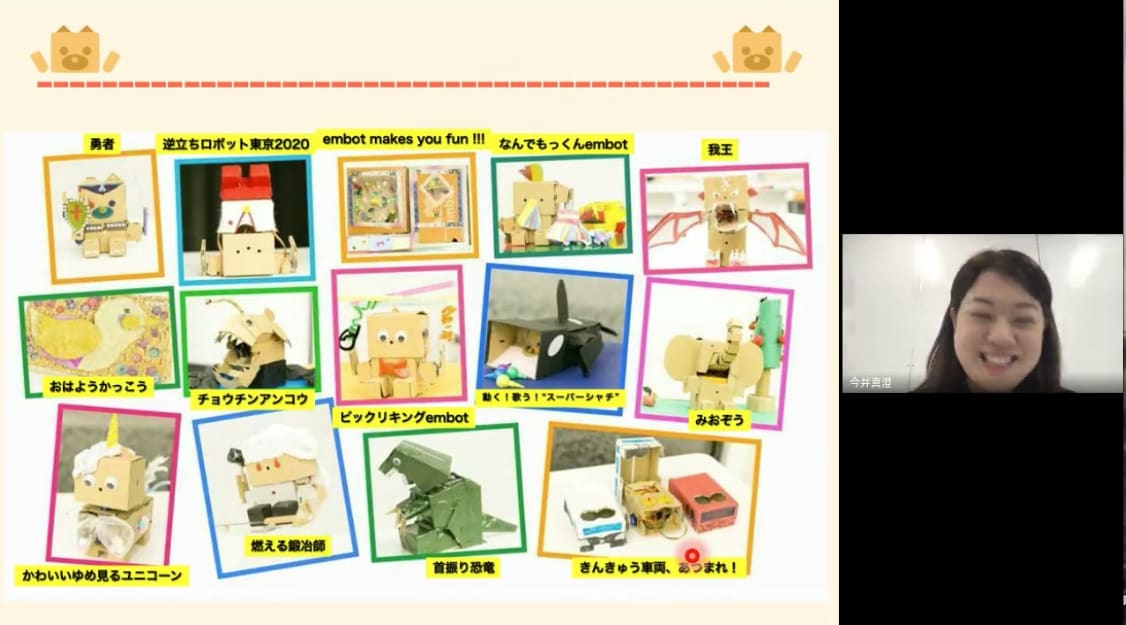

みーんな子ども達が作った「わたしだけのembot」です!

だから「なんとなく」からスタートでいいのです。まずは手にとっていじってみること、さわってみること、やってみること。子どもの成長に大切なのは体験です。ワークショップなら「できるかなぁ?」と不安に思っていても大丈夫。額田先生の言う「小さなチャレンジ」から、だんだんと自分なりにやりたいことを広げていきましょう! 子どもの世界、子どもの未来は無限大です。

せっかくだからコンテストにも応募しよう!

さあ皆さん!皆さんもぜひ、自分のembotを作ってみましょう!そして、ついでにコンテストにも応募しちゃいましょう。応募はこちらからどうぞ。

リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://embot-contest.com/ >

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

(イベントレポート)embot × CodeCampKIDS特別イベントをまるっとレポート!

2020年8月15日、フューチャーアーキテクト株式会社 大崎ThinkPark Towerオフィスにて「embot×CodeCampKIDS」特別イベントが開催されました。今回はemb...

2025.09.10|大橋礼

-

プログラミングとアート、数学の融合。学研×Music Blocks

2018年8月1日、教員向けの「Music Blocks ワークショップ」が行われました。「Music Blocks」は音楽とプログラミングの融合したアメリカ発の教育ツールです。イベン...

2024.11.06|夏野かおる

-

(ワークショップレポート)embot creative lab|9組の親子が集結!自分だけのオリジナルロボットを作ろう

2022年5月3日(火・祝)、代官山のembot creative lab(エムボット クリエイティブ ラボ)にて、「GWスペシャルワークショップ“自分だけのオリジナルロボットを作ろう...

2025.05.30|大橋礼

-

コロナの影響でプログラミング市場に変化が到来|コエテコセミナーレポート

2020年6月26日(金)、コエテコ×船井総研セミナーがオンラインにて開催されました。セミナーではwithコロナ・afterコロナの時代を見据えたプログラミング市場の動向や、各教室や企...

2025.05.26|千鳥あゆむ

-

プログラミング教育市場の極秘情報も飛び出したコエテコ×船井総研セミナーレポート

2019年6月17日(月)、コエテコ×船井総研セミナー「『プログラミング教育市場』の現状と展望」が行われました。会場ではWeb非公開のトピックレポートが配布され、幅広い業界から100名...

2025.05.26|夏野かおる

はるか昔に初めてパソコン使ったとき、画面を閉じる方法わからなくて焦ったなぁ……