「男の子女の子に人気のランドセルから置き勉まで」ランドセル事情を徹底リサーチ|【11月の教育トピック】

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。また、詳しい最新情報については公式サイトをご確認ください。

今回は「ラン活」について、購入時期から人気の色や形、さらにランドセルの重さや「置き勉」についてまで、ランドセルの話題をたっぷりレポートします!ママたちのリアルな声もあわせて紹介しますね。

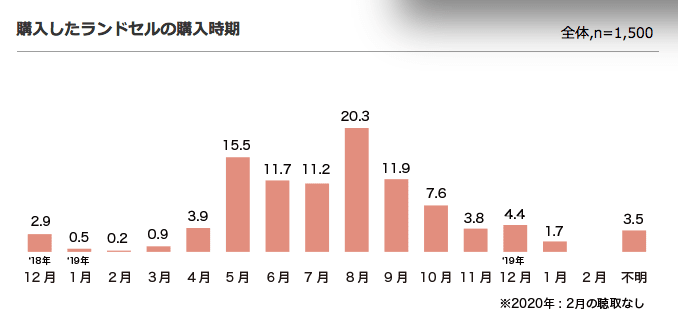

ランドセルの購入時期は?いつから?

例年、ランドセルが最も売れるのは夏、お盆の時期です。また、人気の工房で注文するタイプのランドセルは早くから申込みが一杯になる傾向が強く、そのため、5月の購入も多いですね。秋から冬にかけて徐々に落ち着くのですが、年末に少し増えます。

「かわいい孫のため」と祖父母が購入するケースが多いので、帰省したり家族が集ったりする8月と12月はランドセル購入が増えると言われています。下記も日本鞄協会ランドセル工業会調べですが、およそ6割の家庭で祖父母がランドセルを購入しています。

さて、ランドセルはいつ頃から検討したり、購入したりしているのでしょうか。

一般的には来年小学校に入学する年長さんの時期にランドセルを購入します。ただ最近は入学前年度の春にはもう、ランドセルを注文する人もおり、年中さんくらいからランドセルの話題が出ることも少なくありません。

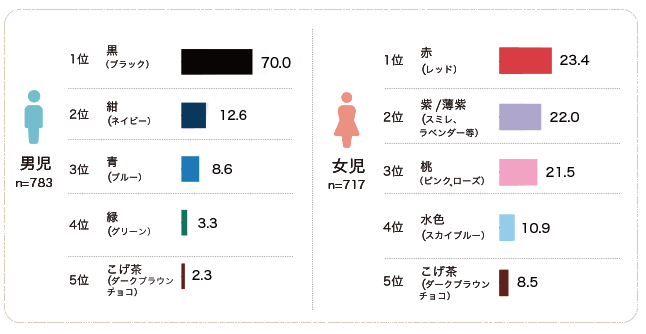

2021年度入学「男の子・女の子に人気のランドセル」

上記は2020年4月に入学したお子さんがいる家庭で、購入したランドセルの色を調査した結果です。男の子はまだまだ圧倒的に黒いランドセルが人気で、全体的に黒に近い色が並んでいます。イオンでは24色ものランドセルを展開しているそうですが、女の子は好きな色もバラバラで分散しています。

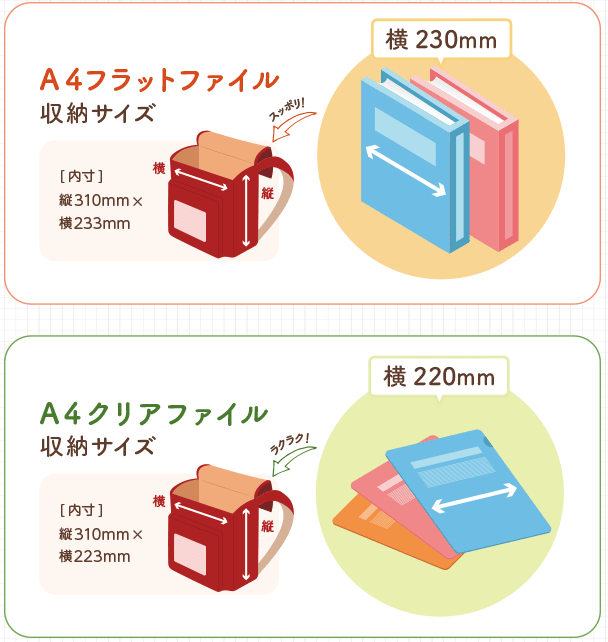

形はA4がフラットに入るサイズが主流です。最近の教科書は大型になり、またファイルがすっぽり入る大きさが扱いやすいようです。

ランドセルは値段も千差万別!平均購入額は?

ランドセルの平均購入金額は53,600円*です。とはいえ、けっこうランドセルの購入金額には幅があります。ニトリで約2万円。軽くてごくごく普通の形。高いものと比べても見た目は特に変わりない。

娘が欲しがったメゾピアノのラベンダー色、確か9万近くしたのを初孫にメロメロのおじいちゃんが買ってくれました。

本人も「黒ならいい」という感じだったので、私が探しました。上の子の経験上、ランドセルにあーだこーだ言うのは入学式まで、軽くて丈夫ならよしと考え、一番安いのを購入しました。ノーブランド、型落ち、1万円以下で買いましたが、特に問題もなく、今4年生ですが特に壊れたりもしていません。

自分のこだわりで土屋鞄で。焦げ茶色っぽいランドセルは頭が良さそうに見えるし(笑)とはいえ、7万ちょっとの金額でビックリ。祖父母からランドセル用にと5万円ほどお祝いに頂いていたから買えた・・・。

10万くらいするコードバンのランドセルを購入。夫の両親にとっては一人息子の子ども、たったひとりの初孫なので、一緒に見に行きたいと言われ、みんなで行ったら、あっさり購入してくれた。

山本鞄で購入。すぐに完売すると噂を聞いていたので、春先にはサイトをチェックしてました。値段は5万円強。痛い出費ですが1年間で1万以下、1ヶ月1,000円以下と考え直し思い切って購入しました。

ランドセル選びのポイント

ランドセル選びの主役はお子さんです。子どもの好みを最優先してあげることが大前提です。とはいえ、なにしろ5〜6歳の子どもですから、見た目や売り場の雰囲気に流されてしまうこともよくあります。親として押さえておきたいランドセル選びのポイントをまとめました。

ランドセル選びのポイント6つ

ランドセル選びで気をつけたいポイント- 通う学校の入学準備資料でランドセルや形状について決まりがあるか確認する

- 予算を決めておく

- A4がフラットに入るサイズを選ぶ

- 重さは子どもの体力にあわせて考える

- 実際に背負わせて選ぶ

- 6年間保証がついているかを確認

ランドセルのサイズ

ランドセルのサイズも様々ですが、現在は以下の2つが主流です。

ランドセルのサイズ

| A4フラットファイル対応 | 約23㎝×31㎝ |

| A4クリアファイル対応 | 約22㎝×31㎝ |

間違えないようにしたいのは、A4クリアファイル対応サイズがあることです。A4クリアファイル対応は、フラットファイルではなくクリアファイルのサイズを基本とするので、幅が少し狭くなります。最近は綴じ込み型のファイルもよく使用するのでA4フラットファイル対応サイズがおすすめです。

子どもにランドセルを背負わせてから選ぶのも大事ですね。天使の羽根は有名ですが、体に沿うか、本人が背負いやすいと感じるか、できれば教科書がわりの本などを数冊いれた状態で背負ってみるといいと思います。

ランドセルは頑丈にできていますが、なにしろ子どもは乱暴に扱います。男の子なんて、帰宅と同時にランドセル放り投げるなんて日常茶飯事です。

6年間の保証がついているかも必ず確認しましょう!

ランドセルを安く買う方法は?

ママ達の体験談からランドセルを安く買う方法をまとめました。①型落ち

ランドセルは翌年いきなり形が変わることはありません。公式サイトでアウトレット商品として安く販売しています。秋から型落ちを扱うところが増えてくるのでネットのオンラインショップは要チェックですね。②2〜3月に買う

早いところでは年明けから在庫品が安くなっています。「どうしてもコレ!」というのがないのであれば、年明けでも充分に間に合います。2月あたりになるとかなり安いものも出ています。ただ最近は1年中ランドセルが売れるので、特にネットで探すといつでも「格安」ランドセルが出てきます。あえてギリギリまで安いのが出るのを待つというよりも秋口から年明けくらいの間にあちこち探してみるのも良い方法かなと思います。

③製造直売

工場などが在庫品や保管品を販売している場合もあります。ちなみに安いランドセルを探したママたちの失敗談は「売り場で子どもが高いのを見て気に入ってしまった!」パターンが多いようですよ。

ランドセル売り場に行ったら、高いやつは特別な感じで飾ってあって子どもが引き寄せられて離れなくなった

男の子でそれほどこだわりがなかったのに、売り場にいったらいきなりプーマがいい!とか言い出して。みたら7万もする。見せなきゃよかったと後悔

ネットで安いのを探す前に、デパートでどんなランドセルがあるか下見しに親子で出かけたら、たまたま同じ幼稚園のお友だちと遭遇。おばあちゃんも一緒のその子は水色に刺繍いりの可愛いランドセルを購入、ウチの子も同じのがいい、って。いや、それ10万だよ!と頭抱えましたランドセル買うのにも、いろいろありますね!

最近ではいわゆる「ランドセル」ではない、リュック型を購入する家もあるようです。リュック型はナイロン製が多く、お値段もランドセルよりはリーズナブルです。

次ではリュック型ランドセルの代表格ランリックを紹介します。

ランリック|リュック型ランドセルの台頭

ランドセルといえば、この形を誰もが思い浮かべますが、京都エリアの一部ではこれ↓が「一般的なランドセル」なんですね。

こちら、京都でうまれたリュック型ランドセル「ランリックⓇ」です。ランリックは最近では京都だけでなく、全国的に知名度が上がっています。滋賀県、福岡県、埼玉県の一部など積極的に導入しているエリアもあります。

黄色に黒は道路警戒標識をモチーフにしており、なるべく目立つように、安全性が考慮されています。さらに軽量でお値段も安く、このまま遠足などにはリュックサックとしても利用できるところも好評です。

ランリックは「ランドセルいじめ」から誕生!?

ランリックは、かれこれ50年以上も前に京都で誕生しました。公式サイトにはランリック誕生秘話として、高価なランドセルが買えず、安いランドセルを買ったら、他の子たちにからかわれて嫌な思いをした、そこでランドセルに代わる通学カバンを作成したエピソードが載っています。今はランドセルの値段がわかるような作りにはなっていませんが、たとえば色や形が変わっているといじめの原因になることはあるのでしょうか。

ランドセルの色や形が違うといじめに遭うって本当?

ランドセルを祖父母も一緒に買いに行ったが「女の子なのに茶色なんて!いじめられたらどうするの?」と反対されて困った、なんて話を今だに耳にすることがあります。ただ、今ではランドセルのカラーも24色展開していたり、形も少し違ったものなどバリエーションも増えました。色については、どのカラーを選んでも、特別に目立つこともなくなりつつあります。

とはいえ地域の特色や通う学校がもつ空気感があるのは事実です。小学校によっては全員ランドセルが当然というところもまだまだ多く、まるで違うリュック型だと最初は「なにそれ?」「ランドセルじゃないの?」なんて声をかけられることはあるかもしれません。

お子さんが繊細なタイプや親御さんが気になるのでしたら、一度、通学予定の小学校で登下校を見て、どんなランドセルを使っているか確認しておいてもいいかもしれません。ただ、さほど神経質にならなくても大丈夫です。

好奇心やちょっかいをだすような感じで、他の子のランドセルに興味を持つ子はいるでしょうが、ほんのいっときのことです。

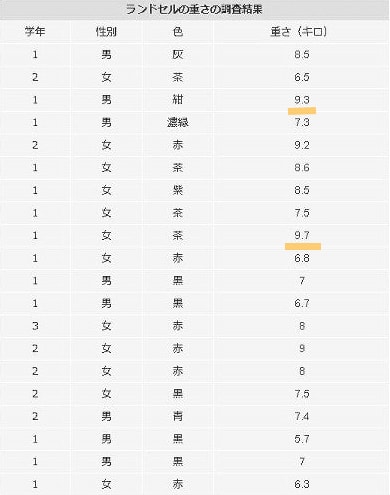

重いランドセルと置き勉について

一般的なランドセルは、1キロから1.5キロくらいあります。教科書やノート、ドリルに筆箱などをいれると、3~4キロは普通、するとランドセルも含めたら5キロにはなる計算です。

上記は、2017年読売新聞に掲載された、大正大学・白土健教授が行った調査結果です。小学1年生から3年生20名のランドセル、教科書等が入ったものを計量したところなんと一番重いもので9.7キロ、ほぼ10キロです!

わたし10キロのお米もって片道10分のスーパーから帰宅なんてムリです・・・。

学校に学習道具を置いてく、いわゆる「置き勉」を容認したことになりますが、実際にはどうでしょうか。

置き勉していいことになっているけど、辞書など一部だけで毎日重いのは変わりません。

学校で一律の決まりになっておらず、担任によって「持ち帰りなさい」「置いてっていいよ」とバラバラでなんとなく納得がいかない・・・。

子どもの話では使わない地図帳など置いていっていいらしいのだがあえて先生も「置いていきなさい」とも言わないので、持ち帰る子がほとんど中学高校などでは置き勉が進んでいることも(その逆もあるのですが)ありますが、小学校では身軽というほどにはなっていないようです。

参考:児童生徒の携行品に罹る配慮について/文部科学省

ランドセルが重いのは実は中身のせい!?

ランドセル自体は全体的に軽量化の傾向が進んでいます。ランドセルが必要なのかどうかの議論は別にしても、例えば1キロのランドセルに、中身が1キロなら2キロです。2キロなら問題ないように思えます。でも実際にはどうでしょう。教科書はだいたい1冊200〜300グラム、地図帳など大判で重いものは500グラムくらいのものもあります。教科書だけでも3〜4冊いれて、ノートだ筆箱だといれていけば、それだけでも3キロ4キロになってしまいます。しかもそれだけではありません。

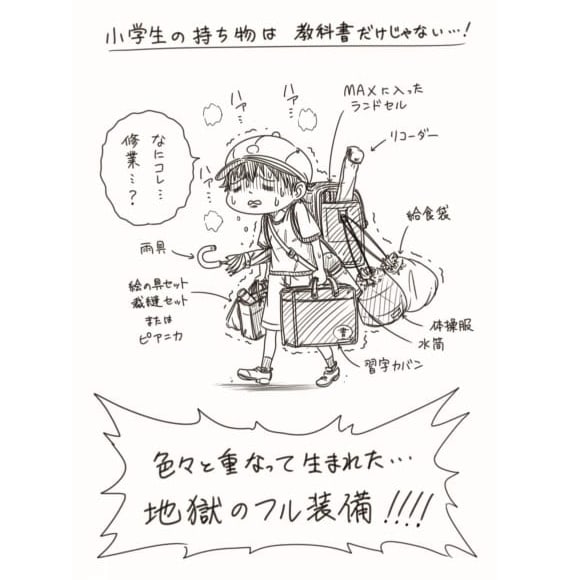

ツイッターで見つけたあまりにリアルすぎる小学生の図です!

子ども達は他にも、絵の具セットや習字の道具、ピアニカや体操着、縄跳びやら理科の実験で使ったキットやらアレコレ持つものが多いのです。

まったくどうしてこうも小学校では荷物が多いのでしょう。

なぜ「置き勉」は浸透しないのか

数年前にわざわざ文部科学省が通知を出したにも関わらず、保護者に取材をすると「担任によって違う、今の担任は基本的に全部持ち帰るようにと言うのよ」「置き勉といっても、置いていける教科書はほんの一部、ほとんど重さに変わりはない」こんな声が多いんですね。ひとつの理由は、親本人が「やはり教科書は持って帰ってこないと家庭学習が不便」という声が一定数あること、です。でもそれなら、持ち帰らせたい家だけが必要な教科書や教材だけを選んで「持ち帰らせればいい」ように思います。

学校じたいがあまり置き勉を推奨していない現実が一部では実際にあるようです。ただ学校も保護者が声をあげると対応してくれるケースもあるんですね。

懇親会で「ランドセルが重すぎる」と担任に申し出たら、その場にいたママたちみんなが賛同し、教師もあわてたように検討しますと回答。校長先生などと話し合ったようだが、宿題のプリントやドリルとノート類は持ち帰り、その他の教科書や副教材は学校に置いてよいことになりました連絡帳の他は必要なものだけになると、重量は半分以下になったとのこと。ところが、この簡単なことがなかなかすべての小学校に浸透しません。

学校側からみれば、保管場所や管理が大変で先生の負担が増えるといった現場の声も一理あるとは思います。

ランドセルが重いかどうかより「入れるものが増えて、しかも大型化している」ことをもっと考えるべきではないでしょうか。

教科書は大きいほうが見えやすく、写真やイラストが多いほうがわかりやすいのは確かです。せめて道徳や図工といった教科書やたくさんある副教材(たとえば社会の地図帳)は、家庭学習に必要な時以外は学校保管など工夫してくれるといいですね。

あるいは早くGIGAスクール構想が実現し、ひとり1台のタブレットが配布され、主要な教科書以外の副教材やドリル、資料をタブレットで閲覧できるようになれば、一気に「重さ」は改善されるかもしれません。

ランドセルの是非以上に、重さがもっとも大きな問題点であるのなら、中身についての議論がもっと盛り上がってもよいのでは?と思います。

ランドセルはいる?いらない?ママたちに聞いてみた

さて、ランドセルについてですが、保護者に「ランドセルはいる?いらない?」の簡単な質問をしたところ、思った以上にたくさんの回答を得られました。ランドセルについて、親としていろいろと思うところが多いようです。ランドセルはいいよ!必要!

やはり小学校入学という大きな節目の象徴的なものだから。届いたランドセルをせおって嬉しそうに歩く子どもを見ていると、これはこれで伝統的でいいのかな、と思う(K・Hさん)

入学前の未就学児向け説明会で「ランドセルは転倒したときにクッションがわりになる」とメリットも説明していました。そういう面もあるのかーと納得(S・Oさん)

なんだかんだとよくできている。雨がふっても中の教科書も濡れないし、少々乱暴に扱っても平気だし。これだけ続いていているのにはそれなりの理由があるのだと思う(T・Mさん)

中学ではナイロン製の横長いリュック型ですが、すべての教科書などをいれると後ろにずれるというか伸びる感じで、背負いづらいようです。小学校の時はランドセルは重くてかわいそうと思ったけど、実はよくできているのではと今は思います(K・Uさん)ランドセルが子どもの安全を守るというのは、わたし、実は知りませんでした。ただ、実際に事故にあったときにランドセルがクッションとなった事例もあるようです。いっぽうで都心部では満員電車に乗って通学する子もおり、乗り降りの時にランドセルがひっかかっるなど危険に思えるという意見もありました。

ランドセルいらない!

重いし不便だし、狭いわが家ではランドセルの置き場所も困ってる(E・Iさん)

ランドセルが一概にダメとは思わないが、幼稚園でママたちが○○のランドセルがかっこいいとか、せっかくなら○○のランドセルを注文するとか、やたら盛り上がっていることや、高いものを選ぶ優越感みたいな感覚に違和感がある(N・Kさん)

とにかく値段が高すぎる!(R・Oさん)

ランドセルに中身を詰めると重すぎて、背骨とかに影響があるのでは? 禁止にしろとは思わないが、リュックとか選択肢はもっと広がったほうがいい(A・Sさん)

わたしの地域ではランドセルよりリュックのほうが多かった。結婚で実家を離れましたが、保育園でも年中さんくらいからラン活で盛り上がっているのでビックリした。リュックのほうが便利だと思うんだけど、誰もリュックは持っていないし、ランドセル買うのが当たり前すぎて、とてもリュックは持たせられない(N・Mさん)学校によっては最初から「ランドセルを準備してください」と明言されることもあり、ほぼほぼ100%ランドセルのところもあります。でも地域によってはリュックが主流のところもあるので、通う学校で違うことは認識しておいたほうが良さそうですね。

いろいろ不満や不便さを感じていても「うちの子、ひとりだけ違うっていうのも・・・」と結果的にランドセルを選んだがやっぱり重そう、大変という声が多かったです。

ランドセルを買って入学を待っているパパママに伝えたいことは

ひとつの「社会」に属して、人生に必要不可欠なさまざまなことを学ぶのが小学校です。小学校の6年間は長い。けれど、あっという間なんです。

ぴかぴかのランドセルをおうちでせおって駆け回っていた子が、緊張しながら入学式を迎えます。もう小学校か、大きくなったなぁと感慨ひとしおかもしれません。

最初はランドセルのほうが大きくて、「いってらっしゃい」と声をかけた親のほうを何度も振り返りながら、子どもはちょろちょろノロノロ歩き、親は見えなくなるまで手を振って送り出します。

それがどうでしょう。

卒業する頃には、玄関から見送る背中のランドセルはきつそうになり、仲間とじゃれ合いながら、振り向きもせずに道路の向こうにあっという間に消えていってしまいます。

そんな姿に成長を感じると共に一抹の淋しさを感じることもあるでしょう。でもそれは、幸せに満ちた「小さな淋しさ」です。

親はこれから何度もこうして「大きくなったなぁ」を繰り返し、その都度、少しずつ親元から巣立っていく子どもを送り出す経験を重ねます。それが親離れでもあります。

ランドセルでもリュックでも、背負った背中が元気にまっすぐにすくすくと伸びて、心も体も健やかに成長してほしいと願ってやみません。

これからランドセルを選ぶ皆さんも、小学校生活への大きな希望を抱いて、大切な6年間の歳月を親子で過ごしてくださいね!

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

「どうして?なぜ勉強しなくちゃいけないの?」子どもの問いに先輩ママ・パパたちはどう答えたか

「なぜ勉強するのか?」と問いかける子どもは実に多いものです。パパママ自身も小さい頃、親に聞いたことがあるかもしれません。 その答えはさまざまですが、今回は「なぜ勉強するのか」に先...

2022.01.20|大橋礼

-

子どもが話してくれない!相談してくれない!親子のコミュニケーションについて考えてみよう|2月の教育トピック②

「ふさぎこんでいるので、どうしたのと聞いても何も話してくれない」「学校や友だちのことを聞いても〝別に〟〝わかんない〟しか答えない」子どもが悩みや学校のことを話してくれないと気をもんでい...

2023.08.10|大橋礼

-

好きなことが見つからない!子どもの好奇心を引き出すコツとNGな声かけ(体験談)

子どもに「やりたいことはないの?」「好きなことは何?」と聞いても、「別にぃ~」「特にない」なんて薄い反応しか返ってこなくてガッカリしたことはありませんか? 親としては、子どもの好...

2023.07.28|大橋礼

-

塾の先生と合わない!親がとるべき対処法4つと先輩ママ・パパの体験談を紹介|教育トピック

「塾の先生との相性」問題は、親にとってはなかなか困ったことですね。 今回の教育トピックでは、子どもが塾の先生と合わない場合、親がとるべき対処法を4ステップで紹介。さらに先輩ママ・...

2024.09.02|大橋礼

-

小学生から始める理科好きに育てる方法とは〜理科嫌い・リケジョ・文理選択を考える〜

理科嫌い・理科好きは、まだずっと先のことと思っている進路の「文理選択」にまでつながっています。 今回の教育トピックは、理科嫌い・理科好きの子どもの特徴や育った背景を探りつつ、「うちの...

2024.03.31|大橋礼

型落ちだからって「古いやつね」なんて気づく人はいませんよ〜