利用率急上昇中!小学生のAI活用実態と家庭でできる正しい対策

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

AIについて、なんとなくはわかっていても、きちんと子どもに仕組みを説明し、正しい使い方を教えている保護者はどれほどいるでしょうか。

文部科学省も2024年12月に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を改訂し、AI教育の重要性を示しています。

今回の教育トピックでは、子どもたちが身近に使っているAIサービスから、個人情報保護、年齢別の教え方、AIの積極的活用法まで、保護者が今知るべきことをくわしく解説します。

小学生が日常的に利用しているAIサービス一覧

子どもたちの生活に浸透している基本的なAIサービス

- Siri、Googleアシスタントなどの音声認識機能

- ChatGPTなどに質問する

- スマートフォンの写真アプリの自動補正・分類機能

- YouTubeやNetflixのおすすめ機能

- 検索エンジンの予測変換機能

特に音声アシスタントは、ニフティの調査によると小中学生の約8割が利用経験があると報告されています。

「今日の天気は?」「好きな歌を流して」といった何気ない会話も、AI技術による音声認識と情報処理の結果なのです。

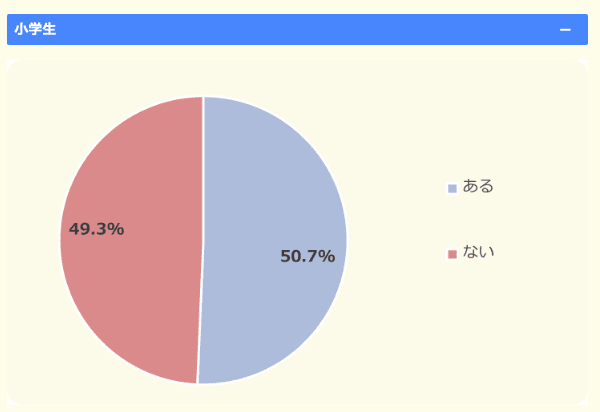

小学生でChatGPTを使ったことがある割合

また、小学生の約半数はChatGPTを使った経験があると回答しています。

エンターテイメント分野のAIサービス

- オンラインゲームのキャラクター対話システム

- 写真加工アプリの背景除去機能など

- 音楽アプリのプレイリスト自動作成機能

これらのサービスを通じて、子どもたちは自然にAI技術に慣れ親しんでいます。

「子どもだから、せいぜいSiriに話しかけているくらいでしょ」と思うかもしれません。しかし、家庭でタブレットを利用したり、スマホも使うようになったりして、親が思っている以上に、AIを使っているのです。

重要なのは、「便利な機能」の裏側でどのような技術が動いているかを、保護者と子どもが一緒に理解することです。システムや仕組みを知らないまま使っていると、思わぬ落とし穴に陥ることもあります。

AIの活用もSNSと同様に、リスクをしっかりと認識し、子どもたちに正しい使い方を教えることが大切です。

小学生のAI利用における主なリスクと対策方法

前述したように、子どもたちが日常的に使っているサービスの多くにAI技術が組み込まれていることがわかりました。

しかし、便利さの裏には注意すべきリスクが潜んでいます。文部科学省のガイドラインでも、これらのリスクについて具体的な対策が示されています。

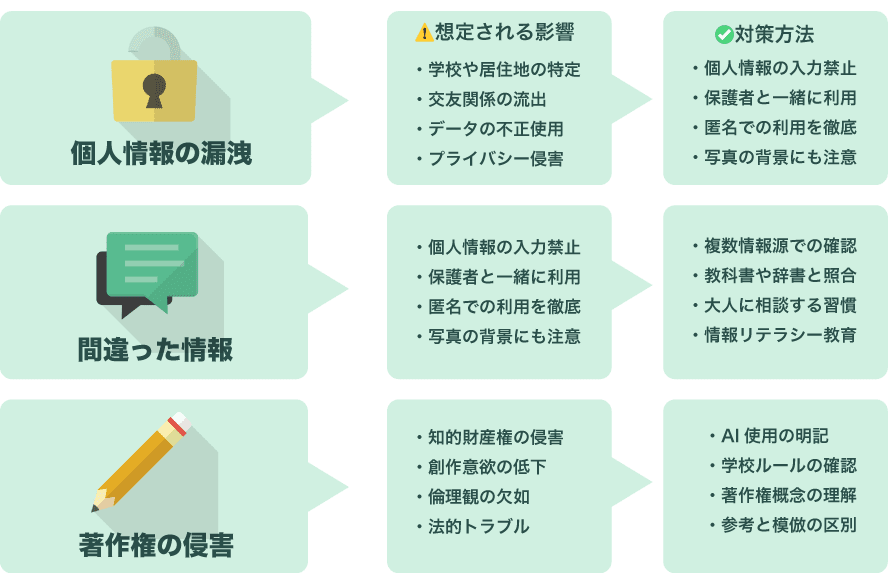

個人情報漏洩のリスクと予防策

主なリスク

最も気をつけたいのが、子どもが何気なく話した、あるいは入力した内容から個人情報が漏れることです。- 音声アシスタントに学校名やフルネームを話してしまう

- 深く考えずにアプリで住所や電話番号を入力してしまう

- AIチャットに家族構成や習い事の詳細を話してしまう

- 写真に写った制服や名札から学校が特定されてしまう

音声アシスタントの場合、「◯◯小学校の校歌って知ってる?」「◯◯ちゃん(友達の名前)について調べて」といった会話から、通学先や交友関係が記録される可能性はゼロではありません。

通常、AIにおいては、こうした会話や情報が外部に公開されることはありませんが、以下のような間接的なリスクは存在します。

- 運営会社の内部利用

- 学習データへの再利用

- 流出や管理不備

画像生成AIを使う小学生は少ないかもしれません。とはいえ、高学年になると自分のスマホを持つようになり、安易に自撮り写真や友人の写真をアップし、生成AIで加工してSNSにあげたり、友人にあげたりする可能性は否めません。

AIは基本的に「閉じたやり取り」ですが、リスクがゼロではないことを理解しておく必要があります。

効果的な対処法

AIもSNSも「外の世界に情報を出すこと」だと子どもに理解させることが重要です。小学生の子どもには自己管理に限界があるため、以下のルールを徹底しましょう。- 名前・住所・学校名の入力やアップロードは禁止

- 顔写真や制服姿の写真のアップロードは禁止

- 個人を特定できる情報は話さない・入力しない

- 家族や友達の個人情報も同様に扱う

AI生成情報の信頼性問題と検証方法

誤情報による影響

AI技術には「ハルシネーション(実際にはないものをあるように感じたり、AIが事実でないことを本当のように答えてしまうこと)」と呼ばれる、もっともらしい嘘を生成してしまう問題があります。- 歴史上の人物について間違った情報を教わる

- 存在しない本や映画のタイトルを教えられる

- 計算問題で間違った解き方を提示される

- 健康に関する危険な情報を信じてしまう

特に子どもは大人以上にAIの回答を信じやすく、間違った情報をそのまま覚えてしまう危険性があります。学習や判断に大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

情報検証の習慣化

文部科学省のガイドラインでも、「生成AIの出力内容をそのまま信じるのではなく、必ず複数の信頼できる情報源で確認する習慣を身につけることが大切」と強調されています。- AIの回答を鵜呑みにせず、必ず他の情報源で確認する

- 教科書、辞書、信頼できるWebサイトなどと照らし合わせる

- 重要な情報については大人に相談する

- 「AIも間違えることがある」ことを子どもに教える

- 情報の真偽を見極める力(情報リテラシー)を育てる

著作権理解と適切な利用方法

著作権侵害のリスク

AI画像生成や文章作成機能を使う際に、著作権侵害に巻き込まれるリスクがあります。- AI生成画像を自分の作品として提出する

- 他人の創作物に似た作品を無断で作成・公開する

- 音楽や動画の著作物を違法にコピー・編集する

- AIが学習した既存作品の特徴を無意識に真似してしまう

子どもは著作権の概念を十分に理解していないため、知らず知らずのうちに他人の権利を侵害してしまう可能性があります。

著作権を尊重した利用法

著作権は難しいテーマですが、大切なことは、保護者が子どもと一緒にこれらのリスクについて話し合い、安全な使い方を学ぶことです。- AI生成物を使用する際は、AIで作成したことを明記する

- 学校の課題や作品提出では、AIを使っていいのか、使い方の決まりなどを事前に確認する

- 他人の作品をまねることと、参考にすることの違いを教える

- 著作権の基本概念を年齢に応じて説明する

- AIツールの利用規約や著作権ポリシーを保護者が確認する

年齢に応じたAI教育の進め方

「AIって何?どうなっているの?」と子どもに聞かれたとき、多くの保護者が戸惑うのではないでしょうか。

専門的な説明は難しすぎるし、かといって曖昧に答えるのも良くない。そんな悩みを解決する、年齢に応じた説明方法をご紹介します。

低学年(1-3年生)向けの説明アプローチ

この年代の子どもには、身近な例えを使って直感的に理解できる説明が効果的です。基本概念の説明例

「AIっていうのは、コンピューターがたくさん勉強して、人間みたいに考えられるようになったものなの。でも、人間とは違って心はないんだよね。あとね、間違えることもあるんだよ」具体的な声かけ例

AIが教えてくれたことは、お母さん・お父さんと一緒に本で確認しよう

家庭でのルール作り例

- AIを使うときは必ず保護者と一緒

- 個人の情報は話さない

- AIが言ったことは他の方法でも調べる

中学年以上(4-6年生)向けの説明方法

この年代になると、より具体的な仕組みや社会的な影響についても理解できるようになります。基本概念の説明例

「AIは大量のデータから学習して、パターンを見つけ出すコンピュータープログラムなんだよ。人間の脳の働きを真似して作られているらしいけど、完璧ではないの。正しく使えば、勉強にも役立つし便利だけど、間違って使うと困ったことにもなるよ」具体的な声かけ例

個人情報っていうのはね、名前や住所、電話番号みたいに、“その人がだれなのか特定できる情報”のことだよ。もし知らない人に教えると、悪用されてしまうこともあるんだ。

だから、ネットやゲームで出会った人にはむやみに教えないことが大事なんだよ。

個人情報を入力すると、その情報が会社に保存される可能性もあるよ。SNSやAIでも、気をつけるべきことだからね。

AIは過去のデータから学んでいるけど、間違えることもあるからね、必ず内容をきちんとチェックしようね

家庭でのルール作り例

- 宿題でAIを使う場合は、参考程度に留める

- 生成された内容は必ずファクトチェックを行う

- SNSでもAIでも個人情報を安易に取り扱わない

親子で学ぶAIリテラシー

そもそも、親の方も正直「AIとは」「機械学習とは」「アルゴリズムとは」を明確に理解していることは少ないのではないでしょうか。親自身もAIの知識がないまま、なんとなく利用しているケースは珍しくありません。

「AIってどう説明したらいいの?」そんな風に思っている保護者の方、安心してください。あなただけではありません。

文部科学省のガイドラインでも「保護者や教職員にも一定のAIリテラシーが必要」とはっきり書かれています。つまり『大人も一緒にAIを勉強していきましょう』ということです。

完璧に答えられなくても大丈夫。

「お母さんもよくわからないから、一緒に調べてみようか」とか、「これ、どうやって動いてるんだろうね?」と疑問を持ったり、「えー、AIってこんなこともできるの?」と驚いたり。そんな何気ない会話から始まるAI教育が家庭でできる第一歩です。

AIを活用した子どもの能力開発方法

これまでリスクや注意点について説明してきましたが、適切な知識と使い方を身につければ、AIは子どもの可能性を大きく広げる素晴らしいツールになります。

そして、これからの時代は「AI」のない環境はほとんどなくなるでしょう。つまり、子どもたちが大学生になり、社会人になる頃、AIは当たり前に使いこなすものになっているはずです。

AIというツールに振り回されず、上手に活用できるように、今から少しずつ親子で学んでいきましょう!

創造力育成のためのAI活用法

AIを「答えを教えてくれる機械」ではなく、「一緒に考えてくれるパートナー」として活用することで、子どもの創造力を伸ばすことができます。

物語創作のサポート

- AIに物語の設定やキャラクターのアイデアを相談

- 途中まで書いた作文の続きを一緒に考える

- 異なる視点から物語を見直すヒントをもらう

アート・デザイン活動

- AI画像生成でイメージを視覚化し、実際の絵の参考にする

- いろいろなアートスタイルを学び、自分の作品に取り入れる

- 色彩やレイアウトのアイデアを広げる

音楽・詩の創作

- 歌詞のアイデアや韻の踏み方を学ぶ

- いろいろな音楽ジャンルについて知識を深める

- 自分の感情を表現する新しい方法を発見する

いわゆる「壁打ち(アイデアを投げて整理する行為)」は、多くの人がAIで行っています。自分の考えを言語化して投げると、AIが要点をまとめてくれますし、論理の穴や抜け落ちた観点を指摘してくれます。

最終的には、判断するのは「人」です。AIができること、人ができること、人だからこそわかること、そうした判断を楽しい創造的な活動の中でAIを使いながら、子どもたちが自然と覚えていけるといいですね。

学習効率向上のためのAI利用法

文部科学省のガイドラインでも、「個別最適な学び」の実現におけるAIの可能性が強調されています。苦手分野の克服

- 間違えた問題について、別の解き方やアプローチを学ぶ

- 理解度に応じて説明の詳しさを調整してもらう

- 関連する練習問題を作成してもらう

興味関心の深掘り

- 授業で習った内容について、より詳しい背景を知る

- 実生活での応用例を教えてもらう

- 気になることを調べる最初の段階として参考の本やサイトを教えてもらう

外国語学習のサポート

- 発音の練習相手として活用

- 文化的な背景も含めた言語学習

- 実際の会話シーンを想定した練習

生成AIの進化が目まぐるしい中、小学生の間でもAIへの関心は高まりつつあります。「小学生にAIなんて早すぎる」と感じる大人もいるかもしれません。しかし、未来を担う子どもたちにこそ、最先端技術であるAIをもっと身近に感じ、適切に使いこなすスキルを学ぶ機会が必要です。今回は、小学生が楽しく学びながら生成AIを活用する方法をはじめ、おすすめツールや注意点、学校での活用事例などをご紹介します。

2025/11/17

わが家の「AI利用ガイドライン」を作ろう

安全で効果的なAI活用のために、家庭でのルールを明確にすることが大切です。

基本的なAI使用の利用ルール

- 宿題への直接利用は禁止、アイデア出しや理解確認のみ

- 生成された内容は必ず信頼できる情報源で確認

- 個人情報は絶対に入力しない

- 新しい分野に興味を持ったときの調べ学習に活用

- 創作活動のアイデア出しに使用

- 将来の夢や職業について相談相手として活用

- 家族みんなでAIとの対話を楽しむ時間を設ける

- 定期的に、AI利用について家族で振り返りの時間を持つ

- 学校の先生がAI利用についてどう対処しているかを確認

- AIを使って作成した作品は、制作過程も含めて発表

日頃から、夕飯の時にAIの話題や使ってみた感想を親の方から投げかけてみるのもいいですね。

子どもは日々成長しており、友だちや兄・姉から新たな情報を得たり、ネットでも検索したりしています。高学年になるにつれ、親の想像をはるかに超えたところまで到達している可能性も出てきます。

わが子が今、どのようにAIを使っているのかを知ることも大切です。

小学校で実際に行われている「AIを活用した授業」とは?

小学校によってはAIを活用した授業も行われています。

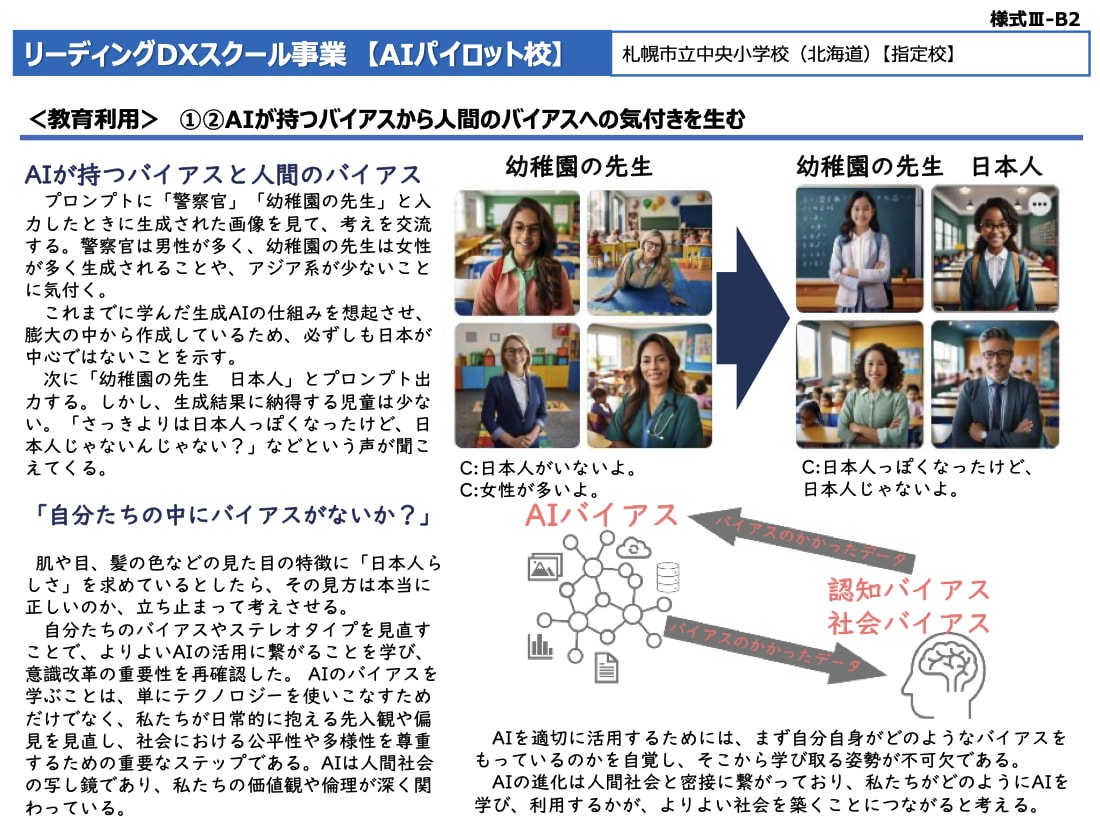

この授業では、小学生がコンピューターに「警察官の絵を描いて」「幼稚園の先生の絵を描いて」とお願いして、出てきた絵を見比べました。

すると警察官は男性ばかり、幼稚園の先生は女性ばかりが描かれることに子どもたちが気づきました。さらに「日本人の幼稚園の先生」とお願いしても、子どもたちが思う「日本人らしい見た目」とは違う絵が出てきました。

この体験を通して、コンピューターにも思い込みがあることや、自分たちも「男性は警察官、女性は幼稚園の先生」「日本人はこんな顔」といった決めつけを持っていることに気づき、そうした偏見をなくすことの大切さを学んだ授業です。

学校によってはAI使用に規制をかけている場合もある

一方で先生や学校の指導で「AIを使わない」とか「読書感想文をAIに書いてもらったものをそのままコピーして自分の作品にしてはいけない」など、さまざまなルールがあります。宿題でのAI使用は禁止されていても、何らかの形でAIと付き合う学びを行っているかもしれません。

学校のスタンスにもよるのですが、一度、保護者会などで通っている小学校の「AIに関する決まりや考え」を確認しておくといいですね。

まとめ:親子で始めるAI時代の教育

小学生の多くが既にAI技術を使っている今、私たち保護者に必要なのは「禁止する」ことではなく、「一緒に学ぶ」ことです。文部科学省は「リテラシーレベル」から「応用基礎レベル」まで段階的なAI教育の重要性を示しており、小学生のうちからAIと適切に付き合う経験を積むことが、将来のデジタル社会での競争力につながると考えられます。

大切なのは、個人情報や誤情報のリスクをきちんと理解しながら、子どもの年齢に合わせてAIとの付き合い方を教えることです。

デジタルネイティブの子どもたちにとって、AI時代を生きる力を身につける最良の方法は、家族みんなで成長していくこと。「お母さんもよくわからないから一緒に調べてみよう」という姿勢で、親子でAIについて話し合い、試しながら親子で学んでいきませんか?

【2026年1月版】全国のAIが学べる小学生・子供におすすめのプログラミング・ロボット教室一覧(338教室)。無料体験レッスンも予約できます。小学生・中学生に人気のプログラミング教室を比較するならコエテコ

https://coeteco.jp/feature/ai >

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

クレヨンから「肌色」が消えた? 子どもも大人も考えたい、 多様性と差別意識|4月の教育トピック①

多様性、ダイバーシティ、ジェンダーニュートラルにインクルージョン、なんとなく耳にしたことはあるけれど、きちんと意味を把握している人は意外と少ないのではないでしょうか。 これからの時代...

2025.09.10|大橋礼

-

小学生とSNS「LINE・Twitter・FacebookにTikTok」との関わりを親は本当に把握してる?

小学生が今やSNSを利用する時代。SNSはコミュニケーションツールとして優れている点があると同時に、子どもが安易に手を出すと、事件性のあるトラブルに巻きこまれることもあります。 今回...

2025.09.10|大橋礼

-

子ども向けお金の勉強アプリ・ゲーム!投資の金融教育もおすすめ

日本ではあまり「お金の教育」に対して積極的ではありませんでした。しかし最近は金融教育の重要性が見直されています。 人生設計とマネープランが重要なことは明らかなものの、いったいどうやっ...

2026.02.05|大橋礼

-

3Dプリンターで作れるものは?おすすめ家庭用プリンターを紹介

3Dプリンターという製品が世間に知られるようになってはや数年経ちますが、実際に使ったことがあるという人は少ないと思います。この記事では3Dプリンターの仕組みや使い方、どんなものが作れる...

2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部

-

好きなことが見つからない!子どもの好奇心を引き出すコツとNGな声かけ(体験談)

子どもに「やりたいことはないの?」「好きなことは何?」と聞いても、「別にぃ~」「特にない」なんて薄い反応しか返ってこなくてガッカリしたことはありませんか? 親としては、子どもの好...

2025.09.10|大橋礼

SiriやGoogleに話しかけるとき、名前や住んでいる場所、学校の名前は言わないようにしようね