子供の部屋が汚い原因は?片付けられない子の思考パターンと親のサポート方法

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

お子さんの散らかった部屋を見て、ついこんな言葉が出てしまった経験はありませんか?

床に散乱する教科書、机の上に山積みのプリント、脱ぎっぱなしの靴下はベッドの上……。毎日のように繰り返される「片づけなさい!」という声かけに、『イライラが止まらない』という方も多いのではないでしょうか。

もちろん性格や、これまでの生活習慣も影響しているでしょう。しかし、片付けができないのは、単なる「だらしなさ」だけではなく、物事を整理して考える力がまだ発達途中にあるからかもしれません。では、なぜ片付けと思考力には深い関係があるのでしょうか?

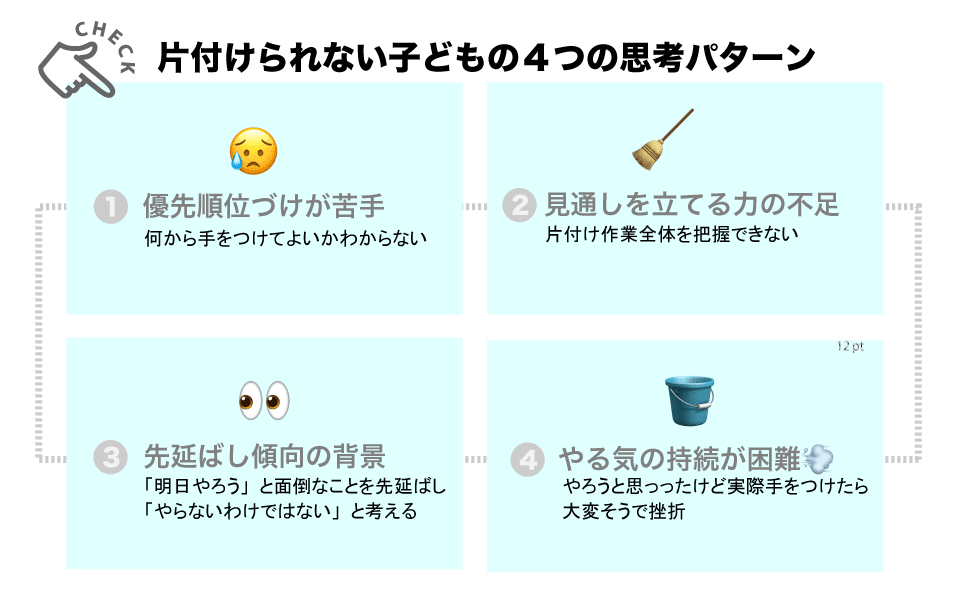

片付けられない子供の4つの思考パターン

片付けが苦手な子どもには、共通する思考の特徴があります。最初に、特徴を理解し、次に特徴を把握した上で具体的なサポート方法を紹介します。

優先順位づけが苦手な理由

片づけられない子どもの多くは、「何から手をつけていいかわからない」状態にあります。これは、物事に優先順位をつけることが苦手だからです。大人にとって「まずは床に落ちているものを拾う」「次に掃除機をかける」といった手順は当たり前に思えますが、子どもにとってはそう簡単ではありません。

目の前にある全てのものが同じように「片づけなければならないもの」として映り、どこから始めればよいのか混乱してしまうのです。

この傾向は勉強面でも現れます。

ドリルやプリントを机のあちこちに置いて、筆箱やタブレットは出したものの、そこで思考がストップしたかのようにボーっとしている。「早くやりなよ!」……この声かけも、しょっちゅうあって、イライラしますよね。

宿題を前にして「どれから取り組むか」を決められず、そのうちに他のことを考えたり、面倒くさいなーっと思ったりして、結果的に手つかずのまま時間だけが過ぎてしまっているのです。

順序立てて考える、論理的思考はデジタル社会において必要なスキルとされ、プログラミング的思考とも言われます。筋道をたててゴールに向けて順番に行うための「考え方」が、まだしっかりと確立できていないとも言えるのかもしれません。

プログラミング教育の目的は「論理的思考力」を育てること。でも、「論理的思考力」ってそもそも何なのでしょうか?「相手を思いやる能力」でもある論理的思考力は、これからの時代に欠かせない力。わかりやすく解説します。

2025/06/24

見通しを立てる力の不足

「片づけって、どのくらい時間がかかるんだろう?」「どんな手順で進めればいいんだろう?」こうした見通しを立てる力が十分に発達していない子どもは、片づけという作業全体を把握することができません。そのため、途中で集中力が切れたり、「まだこんなにあるの?」と絶望的な気持ちになったりしてしまいます。

ゴール(最終的にどうしたいか)がわかっていないと、見通しは立てづらいものです。ゴールが見えていない、正解がわからない、だから逆算して「何をすべきか」も考えづらいわけです。

見通しを立てる力は、実は学習においても重要な能力です。テスト勉強の計画を立てたり、夏休みの宿題を配分したりする際にも、この力が必要になります。

\論理的思考のトレーニング方法もあり!読んでおきたい↓/

▶論理的思考とは?大人にも重要なロジカルシンキングを幼少期から身につける方法

先延ばし傾向の背景

「後でやろう」「明日やろう」片づけられない子どもたちは、この言葉をよく口にします。これは単なる怠惰ではありません。

「今片付けておかないと、明日の朝に体操服が見つからなくて慌てる」「机が散らかっていると宿題に集中できない」といった、今やらない“結果”を想像する力がまだ弱いのです。

「今やる理由」が見つけられず、つい後回しにしてしまうのです。

勉強でも同じで、宿題を後回しにしたり、提出物を忘れたりする行動につながります。

もっとも親の方も、実は(まぁ明日でいいか)と、ちらと汚れた洗面台を見て見ぬふりもするわけで、「今やることの重要性」をわかっていながらも、スルーしてしまう、そういう親の背中も見られているのかもしれませんね……。

やる気の持続が困難

「今日こそは片付けよう!」と意気込んでいた子どもが、いざ取り掛かろうとすると急にやる気を失ってしまう。こんな経験はありませんか?子どもの場合、「やる気の失速」はよくあることです。

「片付けよう!」と言った瞬間はやる気満々でも、途中で他のことに気が向いてしまったり、思ったより大変で嫌になってしまったり…。最初の意欲を最後まで保つ力が、まだ十分に育っていないからです。

この現象は、大人でも経験することです。大掃除を始めようと思ったものの、あまりの物の多さに圧倒されて、結局何も手につかなくなってしまった…そんな経験はないでしょうか?

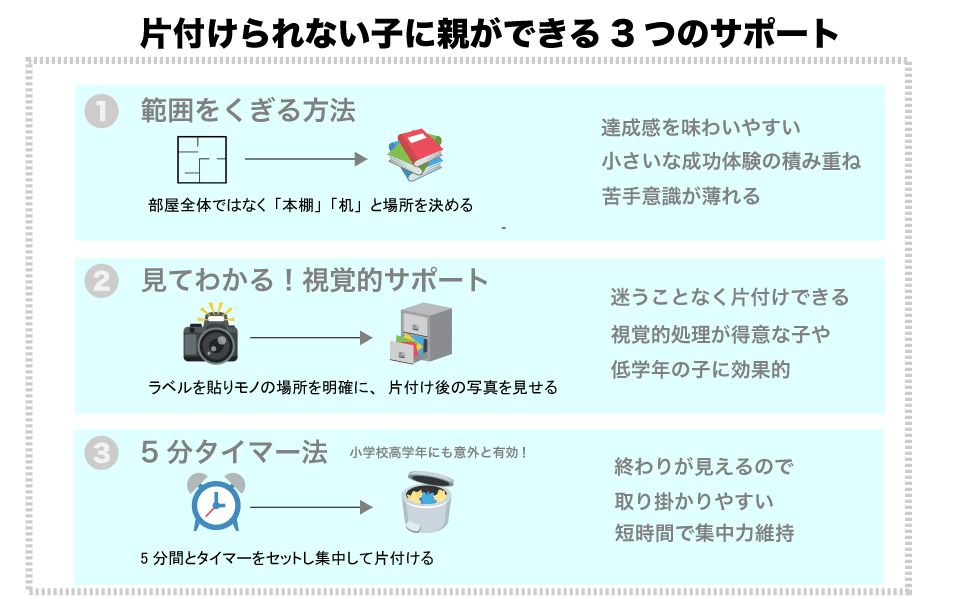

親ができる3つのサポート方法

では、こうした特徴を持つお子さんを、どのようにサポートしていけばよいのでしょうか?ここでは、簡単に始められる3つの方法をご紹介します。

範囲を区切る方法

一番効果的なのは、片づけの範囲を明確に区切ることです。「部屋全体を片づけて」ではなく、「まずは机の上だけ」「今日は本棚の一段目だけ」といった具合に、小さな範囲から始めましょう。片付けの範囲を区切る方法のメリットは、子どもが「やり遂げた」という達成感を味わいやすいことです。小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ片づけに対する苦手意識が薄れていきます。

視覚的サポート(ラベル・写真活用)

小学校低学年であれば、ラベル活用がおすすめです。「おもちゃ」「文房具」「本」といったラベルを収納ボックスに貼ったり、片づけ後の状態を写真に撮って見えるところに貼ったりすることで、子どもにとって「正解」が明確になります。

特に視覚的に情報を処理するのが得意な子どもにとって、この方法は効果的です。「どこに何をしまえばいいか」が一目でわかるため、迷うことなく片づけを進められます。

ある程度の年齢になったら、実際に片付けて掃除した部屋がどれだけ居心地がよいかと考えられるかどうかが重要になります。

ラベルや写真はなくとも、「過去に大掃除をして、こんなにきれいになって気持ちよかった」という記憶が残り、その体験が頭の中に映し出されるような感覚があれば、片付けようという意欲がわきやすくなります。

5分タイマー法の効果

「5分だけ片づけをしよう」というタイマー活用法も効果的です。短時間であれば集中力を維持しやすく、「終わりが見える」安心感も得られます。これは意外と小学校高学年でも効果が出やすいようです。たった5分間でも片づけられる範囲は思っている以上に広く、毎日続けることで部屋の状態は改善されます。また、時間を意識することで、効率的に作業を進める力も同時に育まれます。

整理整頓で育まれる3つの重要な能力

片づけを通して身につく力は、単に「部屋がきれいになる」ことだけではありません。学習面でも大きな効果を発揮する重要な能力が育まれているのです。

計画性の向上

「何から始めるか」「どの順番で進めるか」を考える習慣は、勉強の計画を立てる力に直結します。片づけで培った優先順位づけの能力は、複数の宿題を効率よくこなしたり、テスト勉強のスケジュールを組んだりする際にも活用されます。

学習のプランを自分で立て、それをひとつずつ行って「終わらせる」ことができるようになること。いわゆる学習習慣が身につけば、中学や高校、受験といったハードルを乗り越えやすくなります。

集中力の強化

決められた範囲を決められた時間で片づけることは、集中力を鍛える絶好の機会です。特にタイマーを使った片づけは、短時間で集中する力を養い、これが勉強時間の集中力向上にもつながります。

自己管理力の発達

物の場所を決めて維持する、使ったら元に戻すといった片付けの習慣は、時間管理や健康管理など、生活全般の自己管理につながっていきます。片付けを通じて培われる自己管理力は、学習面では宿題や教材の準備、提出物の期限管理といった学習習慣として現れます。

生活面では、朝の支度や約束時間を守る行動が身につき、「自分でできる」という自信が育まれます。物を大切に扱う習慣から、お金や時間の使い方にも慎重になり、将来的な計画性や責任感の土台が形成されます。

片付けから始まる小さな習慣が、将来の自立につながる大切な第一歩になるのですね。

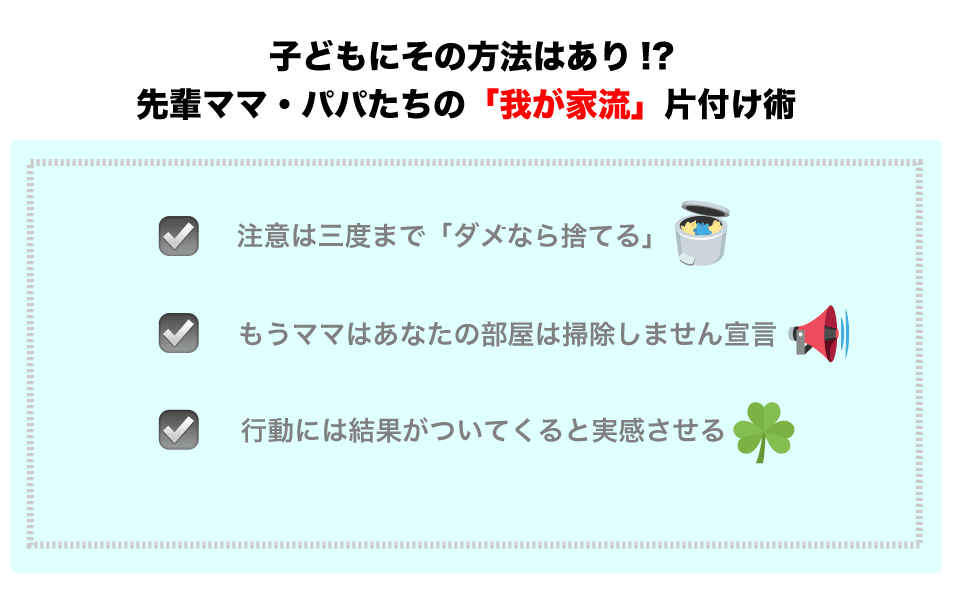

その方法はあり?先輩ママ・パパたちの「我が家流の片付け術」

注意は三度まで「だめなら捨てる」

我が家はなにしろ3兄弟。ちょっとやそっとでは片付けなんてしませんよ!というわけで、とにかく3回までは注意する、それでも数時間すぎても放置だったら、さっさとわたしが、散らかっているモノを取り上げ、容赦なくゴミ袋へ。

学校の教科書などはざっくりまとめて、枕の上においておきますが、それ以外はなんであってもゴミ袋。むろん、本当に捨てはしないのですが、それで片付けをするようになるまでは返しません。

末っ子は5歳なので本当に捨てられたと思うので大泣きしますが、何度でも繰り返し「3回注意はする、4回目は捨てる」で通します!(Nさん/子ども・5歳・小2・小5)

絶対に子供部屋は掃除しません!本人にやらせます!

小学校低学年までは一緒に片付けていましたが、小5の時に「もうママはあなたの部屋は掃除しない!ネズミが出ようがゴキブリが出ようが知らない!」と宣言しました。

一時期は汚部屋寸前のひどい状況で、手を出したくてたまりませんでしたが、「そんな部屋には入れないから布団も干せないし、シーツも洗わない。体操着も洗濯かごに入れないなら洗濯しないから」と耐えに耐えましたよ。

さすがに居心地が悪くなったのか、カビの生えたコップ(そのコップを捨てようと何度思ったことか!)を見てやばいと思ったのか、ある日突然大掃除を始めました。

それからも散らかってはいますが、一定のレベルになると片付けるようになりました。親がやってしまわないこと、これしかないと思います。

行動には結果がついてくると体験させる

端的にいうと「アメとムチ」になってしまうのですが、自分としてはちょっと考え方を変えて、「片付けをすれば」「片付けをしない場合は」で、次の行動が変わるというやり方をしています。たとえば、ゲームで遊んだ後に片付けをしなかったら、「ゲームは1週間お休みね」と伝えて、実際に見えないところに保管します。

また、「友だちと公園に行くなら、部屋の床に散らばっているものを片付けてから」といった感じで、子どもが楽しみにしていることを一時的に延期するようにしています。

「やったら良いことがある」「やらなかったら、次がなくなる」と、“片付けをした・しないで”結果が変わる体験を繰り返すことで、(しぶしぶだとしても)やるようにはなりました。

この方法だと、子どもも「自分の行動には結果がついてくるんだな」ということを自然に学んでくれるはず……。と、思っているのですが。

あとは友だちが遊びに来る、となると、上の娘なんかは、2倍速であっという間に片付けるんですよ。

つまり、やればできる。必要に迫られないとやらない、ってところでしょうか。わたしも人が来るとなると、半日かけて掃除して、スーパーの花なんて買ってきて玄関に飾ったりするから、まぁ、そういうところですかね。(Mさん/子ども・中1・小4)

「子どもが片付けない」よくある質問

Q: 何歳から片付けの習慣づけを始めればいい?

A: 3歳頃から簡単な「元に戻す」習慣を始められます。小学生になったら、ラベル作りや5分タイマーなど具体的な方法を取り入れましょう。Q: 片付けを嫌がる子供にはどう対応すべき?

A: まずは一緒に取り組むことから始めましょう。「手伝って」ではなく「一緒にやろう」というスタンスが重要です。小学校中学年から高学年になったら、段階的に子ども自身にお任せしていきます。「今日は机の上だけ」など小さなエリアから始めて、できたら認めてあげましょう。

この年齢では、片付けないことの自然な結果も体験させます。部屋が散らかっていたら「友達を呼べないね」「探し物に時間がかかって大変だね」といった具合に、生活に支障が出ることを実感してもらいます。

「前より片付いてるね」と具体的に褒めることで、子ども自身が「きれいな方が気持ちいい」と感じられるようになることがポイントです。

Q: 効果が見えるまでどのくらいかかる?

A: 個人差がありますが、継続的なサポートにより2〜3週間で変化が見え始めることが多いです。片付けを通して子どもの未来を育む

今日から実践できる3つのステップ

-

小さな範囲から始める

「机の上だけ」「本棚の一段だけ」 -

視覚的サポートを取り入れる

ラベルや写真で「正解」を明確に -

5分タイマー法を活用

短時間集中で達成感を積み重ねる

重要なのは、子どもの発達段階に合わせて、焦らずサポートしていくことです。完璧を求めすぎず、「昨日より片付いているね」「自分で気づいて片付けたね」といった小さな変化を見つけて、具体的に褒めてあげましょう。

片付けが育む未来への力

整理整頓を通して身につく「優先順位をつける力」「見通しを立てる力」「集中力」「自己管理力」は、勉強はもちろん、将来の社会生活でも必ず役立つ能力です。部屋の片付けや掃除という日常的な行動の中にも、人間力の土台となる思考力が育まれているのですね。

とはいえ、親は大変です。

「片付けなさい!」と怒鳴り続けて、疲労困憊。でも、自分自身の家事も中途半端だったり、やるべき掃除を先延ばしにしていたりして、さらに自己嫌悪に陥る、なんてこともあるでしょう。

子どもにとって親は最初の「社会」です。

親子の関わりの中で、言葉と行動の矛盾、理不尽さ、納得できない現実と向き合うことになります。これらの体験こそが、子どもが人生を生き抜く知恵を身につけ、気持ちの整理の仕方を覚えていく貴重な機会とも言えるのではないでしょうか。

つい掃除をサボったら、子どもに「ママも嫌になっちゃうことあるんだよね」と率直に話してみてもいいのかなと思います。

その上で「でも、その分、明日がもっと大変になるんだよね」と頭を抱え、翌日はなんとか一箇所だけでも掃除をする、洗い物を片付ける。「はぁ〜疲れたけど、やっぱ片付くとスッキリするね〜」と笑顔になる。

そんな暮らしの繰り返しを子どもは見ながら、片付けるために必要な思考にも気づいていくでしょうし、完璧にはできなくても「毎日が続いていく」だから「できることは今やったほうがいい」と自然と感じることもあるかもしれません。

完璧な親でなくても、失敗してはやり直し、自分に怒り自分に落ち込み、反省と成功の体験を親自身が見せていくことは、子どもにとっての「実践的な学び」なのかなと思います。

勉強をしなければならない時にモチベーションが低下すると、困ってしまうもの。勉強のやる気が出ない原因には、必ず理由があります。ここでは勉強のやる気(モチベーション)が出ない原因を踏まえた上で、やる気がでないときの対応方法について紹介します。

2025/11/12

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

算数文章題「論理的に考える子vs直感で解く子」どっちが強い!?思考タイプについて考えてみた

結論から言うと、論理的思考と直感的思考、どちらが「強い」というわけではありません。「論理的・直感的」両方の思考性を合わせて縦横無尽に考えを巡らせることができる子は、変化が激しい時代を生...

2025.05.30|大橋礼

-

鉛筆の持ち方は何歳から教える?直すべき?おすすめ矯正補助具も紹介!

お子さんの学びを支援する方法の一つに鉛筆の持ち方を見直す方法があります。 鉛筆を正しく持つことで手や腕が疲れやすくなるのを防ぎ、集中力・運筆力アップを促します。しかし、お子さんの手指...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

こども家庭庁・こども基本法とは?知っておきたい「子どもたちの今と未来」を守る権利と国の組織

2023年4月に「こども家庭庁」が発足しました。同時にこども基本法も施行されたことは、ニュースなどでご存知の方もいるかもしれません。“こども家庭庁”は「こどもまんなか」を謳っていますが...

2025.09.10|大橋礼

-

これからを生きる子どもたちに大切な物事の捉え方「リフレーミング」とは?

みなさんは「リフレーミング」という言葉を聞いたことがありますか。 「短所も、見方を変えると長所になる」というように、見方を変えて感じ方を変えることをいいます。 リフレーミングは、物...

2022.09.27|コエテコ byGMO 編集部

-

「将来の夢は?」「何になりたい?」に『わからない』と答える子への接し方

「大きくなったら何になりたい?」そう聞かれて「わかんない」と答えるお子さんに、(はぁ〜、また“わかんない”だよ)なんて思ったことはありませんか。でも、今すぐ明確な答えが出なくても大丈夫...

2025.09.10|大橋礼