小学5年生の子どもにおすすめの習い事19選 【2026年最新版】

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

思春期を迎え、さまざまな変化が見られる小学5年生。自立心が芽生え始め、判断力や思考力なども身についてきます。中学受験のために塾に通う子どもも増え、習い事との両立が難しくなる時期でもあります。この記事では、小学5年生にはどんな習い事がおすすめなのか、習い事をするうえでどんな点に注意すべきかなどを紹介します。

小学5年生の子どもに「習い事」は必要?塾を優先すべき?

一方で、学研教育総合研究所が2019年8月に調査した「小学生白書」によれば、小学5年生で習い事をしている子どもは82%となっており、多くの子どもが習い事をしていることがわかります。

そのため、新たに習い事を始めようとする場合は、子どもが本当にやりたがっているかどうかだけでなく、中学受験を検討している場合は塾との兼ね合いや、英語など学習系の習い事の比重を高めることなども考えながら、無理のない範囲で検討する必要があるでしょう。

参考:中学受験対策も可能な小学生オンライン塾

小学5年生の子どもが習い事をするメリット・デメリット

習い事をする大きなメリットは、子どもに自信がつくこと。どんな習い事でも目標を設け、それらを達成することで、自分に自信を持てるようになります。また、うまくいかないときも、乗り越えようと努力することで、創意工夫する力や、挫折から立ち直るための精神力を養うことができます。

ピアノなどの楽器を習っていれば音楽の授業や発表会で、水泳や体操などのスポーツを習っていれば体育の授業や運動会で、英語やプログラミングで習ったことも授業で生かすことができ、それらも子どもにとって大きな自信になるでしょう。

デメリットは、スケジュールを詰めすぎて子どもが疲れてしまう可能性があること。小学5年生になると、学習塾や進学塾に通う子どもも増え、英語などの学習系の習い事も多くなりがちです。

子どもにとって遊びの時間が減り、精神的にも肉体的にも負担がかかってしまうと。やる気がなくなったり、生活リズムが崩れてしまう心配もあります。無理をせず、子どもの意見も聞きながら習い事を選びましょう。

小学5年生の子どもの習い事の「月謝の目安」

ベネッセ教育総合研究所が実施した調査「学校外教育活動に関する調査 2017」によると、小学5年生が習い事や塾などの学校外教育活動にかける費用は、小学4年生よりもさらに増えて月1万8700円。これは小学校6学年の中で、最も高い金額となっています。内訳としては、「スポーツ活動」が4600円、「芸術活動」が1900円、「家庭学習活動」が3000円、「教室学習活動」が9200円となっており、スポーツ活動や芸術活動にかかる費用は小学4年生よりも減少しています。

塾での学習にかかる費用は大きく増加(+2600円)。小学5年生から塾に通う子どもが多いことがうかがえます。

「たまひよ」に掲載された、ファイナンシャルプランナー・鈴木さや子先生のお話では、子どもの習い事の費用は、世帯の手取り月収の5%以内が目安と言われています。塾などにかかる費用も踏まえながら、家計を圧迫しない範囲での習い事を検討しましょう。

小学5年生の子どもの習い事の「選定基準」

それまでに学んできた内容を使って解く応用問題が増えてくるため、今までの学習がしっかりと身についていないとつまずきやすくなることもあるでしょう。

学校の授業についていけない場合は、学習塾や補習塾に、中学受験を考えるのであれば進学塾に通うことも選択肢に入ってきます。

外国語学習やプログラミングも授業で行なわれるため、授業を先取りしたり、より高いレベルのスキルを目指すなら、子ども向けオンライン英会話や子ども向けオンラインプログラミングスクールを利用するのも手です。

また、肉体的な成長に加え、考える力や判断力も育ち、社会性も身についてくるため、人とのコミュニケーションもとれるようになってきます。野球やサッカーなどの団体スポーツや、演劇やダンスなど、チームプレイが必要な習い事もおすすめです。

【学習系】小学5年生の子どもにおすすめの習い事8選

小学5年生になると、それまでに学習した内容を踏まえた応用問題が増えてくるため、基礎がきちんと身についていないと、学校の勉強についていくのが難しくなります。また、中学受験を考える場合は、本格的に塾で対策をする必要も出てきます。子どもの学力や目的に応じて、最適な学習系の習い事を選びましょう。小学生のタブレット学習を取り入れると、学校で学ぶ内容を効率的に予習・復習できます。繰り返し取り組むことで、基礎学力の土台づくりに役立つ学習方法です。

親がつきっきりで見ていなくても、解説動画や回答を確認しながら進められる内容で、学習習慣を身につけるときにも役立ちます。

関連記事:小学生におすすめの通信教育比較

スマイルゼミ

学習状況や全国の小学生の学習データ、性格・特徴などをもとに、子ども一人ひとりに合う学習リズムを提案するコーチング機能も備わっています。自分のペースで学習に取り組むことで、自宅学習の習慣づけが可能です。

子どもの学習状況は専用アプリでチェック。理解度を確認できる他、トーク機能を使えば励ましの声掛けもできます。

家庭教師の銀河

家庭教師の銀河は、「自立」にこだわるオンライン家庭教師です。授業日以外のサポートが徹底して行われているから、学習習慣が身につきやすく、小学5年生の学習面での自立が促されます。「強制的にやらされる勉強ではなく、自らやりたくなる勉強方法」も、自立を促す理由の一つです。子どもが自ら意欲的に学びたくなる講師の声掛けやサポート、勉強方法により、着実に成績アップへとつながります。講師が毎日LINEで励ましてくれるから、オンラインでもモチベーションを維持しながら学びやすいでしょう。

勉強習慣が身につき正しい勉強のやり方がわかったことで、入会後すぐにテストの点数がアップする生徒が続出。中には、入会直後の定期テストで50点以上アップした生徒もいるんだとか。「わからない」が「わかる」に変われば、テストの点数がアップするだけでなく、勉強意欲や自己肯定感も高まるでしょう。

年会費なしの始めやすい価格も、人気を集めている要因です。小学生は、1コマ(60分)2,750円~受講できます。兄弟同時指導は、なんと無料。点数アップで賞金をゲットできる制度やさまざまな割引制度もあり、お得に利用できる学習系の習い事を探している方に最適です。

東進オンライン学校

単に授業を受けて「わかったつもり」で終わらせないよう、授業内容の理解度を確認テストでチェックし、1ヶ月の学習を月例テストで復習するのもポイント。また学習の進度によって、1学年下の内容から始めたり、1学年上の内容にチャレンジもできます。子ども自身のペースで確実に基礎学力を身につけられる内容です。

中学校へ上がっても役立つ応用力を身につけられる演習充実講座も受講可能。少しずつ取り組むことで、難しい問題を解く力も養えます。

進研ゼミ小学講座

進研ゼミ小学講座は、ベネッセグループが提供するタブレット型学習教材です。

幼児から高校生に至るまで教育事業を幅広く展開するベネッセグループが提供している学習教材だけあり、自ら学習に取り組みたくなるような仕掛けやAIを用いた学習機能など、効率的に楽しく学力を向上させる仕組みが満載。

たとえば、毎日の学習プランは、学習進度や目指す学力、現在の学力値などに合わせてAIが自動生成してくれます。さらに授業理解から応用・発展問題まで取り組める幅広い問題の提供を通じて基礎学力から応用レベルの学力まで身につけることができます。

加えて、進研ゼミ小学講座では頑張った分のポイントが加算され、景品に交換できるシステムも完備。テキスト時代から評価を得ている「赤ペン先生」も健在であり、記述系問題はプロの先生が個別に学習をサポートしてくれます。

勉強に対して苦手意識を持つお子さまはもちろん、中学校進学に向けて振り返りや基礎学力の底上げを目指すお子さまにもピッタリです。

小学ポピー

小学ポピーは充実した内容のシンプルな教材が特徴。ポピーの発行元は全国の小中学校で用いられているドリルや問題集を作成している新学社です。ドリルや問題集作成のノウハウを生かして、学校の教科書に合わせた教材を提供しています。授業の予習・復習にぴったりの内容です。紙教材をベースにデジタルサポート(デジ・サポ)を受けながら取り組めるため、計画的な学習で学習習慣を身につけるのに役立ちます。デジ・サポでは問題の解説動画もあるため、高学年の難しい問題にも子どもが自力で取り組めます。

付録がない分リーズナブルな価格で受講できるのもポイントです。

よみかきそろばんくらぶ

オンライン専門なので、送り迎えの必要がなく、授業枠もたくさん用意されているので、ご家庭の都合や子どものスケジュールに合わせておけいこをすることができます。

そろばんがはじめての子どもでも、先生が手元を見て授業を行うので、そろばんのはじき方もチェックしてくれ、難しい箇所はパネルなどを使った解説もあります。リアルタイム授業で、先生と双方にやり取りをしながらおけいこが進められるので、わからないこともすぐに解消でき、意欲的に取り組むことができます。

クラスは1~4名までの少人数制。全員が一斉に同じ課題に取り組むスタイルではなく、一人ひとりの学習状況に合わせたおけいこを実施しています。

アルゴクラブ ウィズダムアカデミー

30種類以上の習い事が選べる民間学童「ウィズダムアカデミー」。そのラインナップにある「アルゴクラブ」は、「遊びながら頭がよくなる」というキャッチフレーズを掲げる数理教室です。数的推論ゲーム「アルゴ」を軸に頭脳ゲーム、幾何パズル、算数問題を用いて算数力を高めます。ゲームやパズルを通じて「考える楽しさ」を何度も体験し、「算数が好き・得意」「自分で解かないと気がすまない」と自信を育んでいくのが特徴です。

論理的に考えようとする力やチャレンジする習慣、仲間と協力してパズルを解くチームワークなども養うことが可能。子ども同士で勝負をする時には、ルールやマナーを守ることなど、礼儀の大切さもしっかりと学びます。

チャイルド・アイズ

「やる気スイッチグループ」が2001年に開校した、知能育成(知育)と受験対策を専門とする幼児教室「チャイルド・アイズ」。中学受験対策としては、小学1年生~6年生向けの「中学受験準備コース」があり、知能教育学と幼児心理学をもとに、豊かな創造性や柔軟な思考を育てるのが特徴です。

講師はチャイルド・アイズ専門の研修を受けた幼児教育のプロで、子ども一人ひとりに合わせて丁寧な指導をしてくれるだけでなく、志望校選びや家庭での過ごし方など、細やかな指導体制で子どもの能力を引き出してくれます。

関東地方を中心に全国で135教室を展開しているほか、オンラインでも受講することができます。

【STEAM編】小学5年生の子どもにおすすめの習い事3選

自分で考え、自分で学んでいく子どもたちを育てるという教育方法で注目されているSTEAM教育。その一環であるプログラミング教育をはじめ、STEAM教育を学べる環境は急速に整ってきており、オンラインで学ぶこともできるため、手軽さも魅力です。小学5年生は授業でプログラミングを実践する機会もあり、積極的に取り組みやすいため、伸ばしたいスキルや子どもの興味に応じて、楽しく続けられるスクールを選びましょう。LITALICOワンダーオンライン

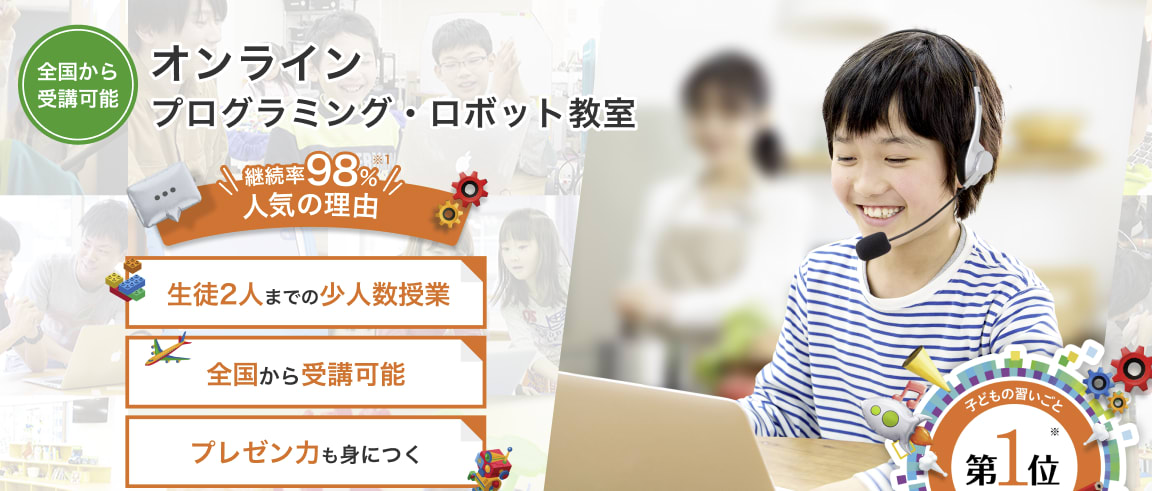

2020年度から小学校でのプログラミング教育がスタートしています。さらに2025年の共通テストから大学入試でもプログラミングが出題されることとなりました。このような背景がある中、小学5年生がプログラミングを学ぶなら、LITALICOワンダーオンラインがおすすめです。

オンラインで行われる授業は生徒2人までの少人数制のため、気になったことや分からないことを質問しやすい体制。先生の目も行き届きやすく、適切な声掛けがあり、楽しく続けやすい教室です。

興味に合わせてコースを選べるのもポイント。作りたいものに合わせてコースを選ぶことで、楽しみながら学べます。

みらいのおねんど教室 オンライン

教室は愛知県にありますが、オンライン教室もあるため、全国どこからでも参加することが可能。

レッスンでは、映像制作現場で実際に使われているソフトを使用し、「フレンドリーコース」「ベーシックコース」「テクニカルコース」の3つのコースを用意。プロのCGアーティストが、基礎から丁寧に指導してくれます。

3DCG技術やITリテラシーだけでなく、想像力や観察力など未来に必要な力がぐんぐん伸びるのも特徴です。

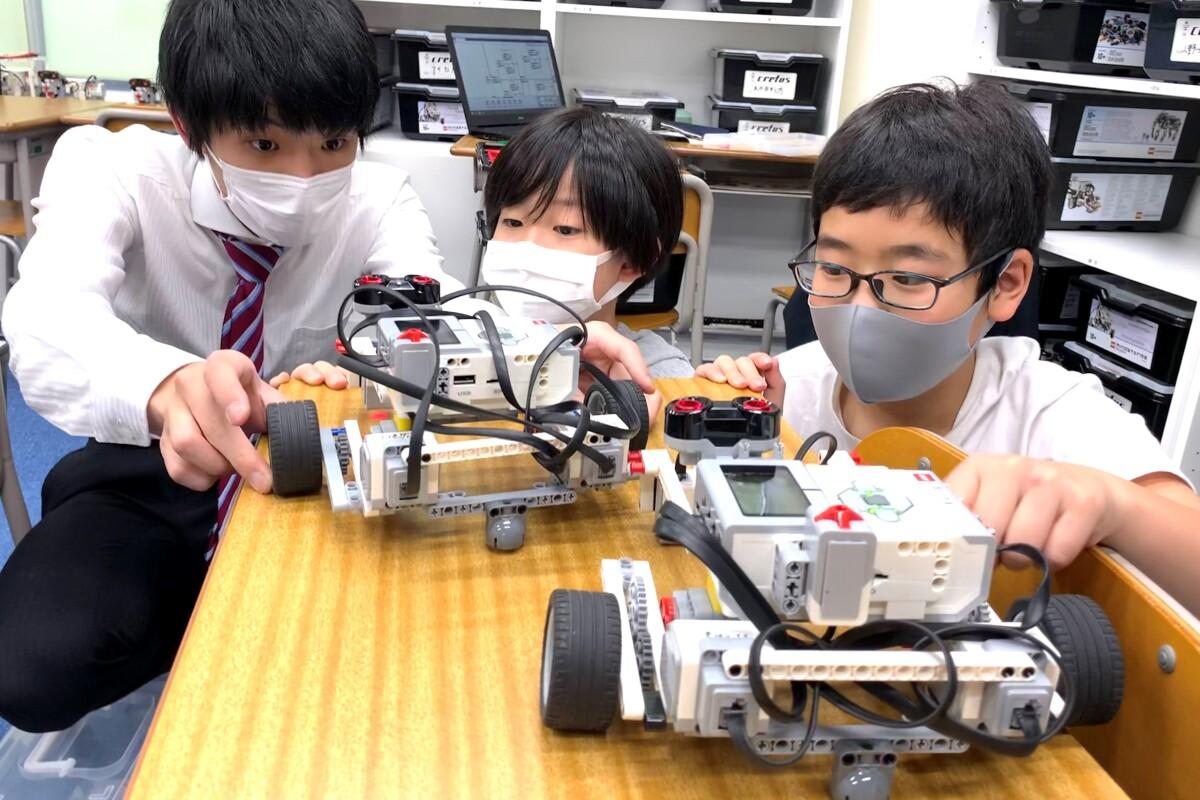

Crefus

小学5年生以上を対象とした「Crefusゴールドコース」では、「ロボット」を題材としたものづくりを通してメカニズムの基礎学習、プログラミングの基本、ものづくりに必要な算数、物理、電気の基礎について学習。地雷除去ロボットやサーキットレーサーを製作し、ロボット競技会を通して学習成果の発表を行ないます。

複数のセンサーを使い分け、より複雑なプログラムを要する競技を通じて必要なメカニズム、中級プログラミング、プレゼンテーション手法などを学ぶほか、理数的な知識と思考力を統合し、より高度なプログラミング活動を通じて論理的に考える力を養うことができます。

【英語編】小学5年生の子どもにおすすめの習い事3選

学研教育総合研究所が「小学生白書」で紹介している、小学5年生が行なっている習い事のランキングでは、英語・英会話教室は3位。語学は小学生の習い事としても人気です。オンラインで学習できる環境も整ってきており、塾や他の習い事との両立のしやすさも魅力です。早期に言語に触れることで、発音が良くなったりリスニング力が鍛えられるなどのメリットがあるといわれており、学校の授業対策にも、将来に役立つスキルを身につけるうえでも、おすすめです。

参考:小学生英語勉強

クラウティ

知育効果も期待できるゲームで遊びながら、英語を学べる「クラウティArcade」は、子どもが英語を学び始めるときにぴったり。夢中で遊んでいるうちに緊張感もほぐれて、英語が楽しくなっていく仕組みです。

講師のレッスンの他に、24時間いつでも使い放題のAI学習「TerraTalk」も提供。いつでも都合のよい時間に学習に取り組めます。

「ラボ・パーティ」

「たくさん英語を聞き、耳から自然に言葉をつかみとっていく」ことを大切にしており、「はらぺこあおむし」など世界の名作絵本の英語版を教材として使用しています。付属のCDはプロのナレーターや俳優陣による英語・日本語両方での朗読、豪華なBGM入り。言葉の響きを聞いているうちに子どもたちが英語を自然と口ずさむようになるのが特徴です。

また、絵本の世界を劇にして発表する「テーマ活動」も行なわれており、子どもどうしでいろんなアイデアを出し合いながらひとつの作品を作り上げることで、クリエイティブな力やチームワークが育まれることも期待できます。

KEEʼSこどもスピーチスクール

小学4~6年生を対象とした「小学校高学年クラス」は、1回60分、月2回隔週で開催。話すことをしっかり身につけられるよう、授業と宿題で構成したカリキュラムになっています。

学校での音読や発表に抵抗がなくなり、話すことがどんどん楽しくなるだけでなく、自分の考えを整理し、筋道を立てて話す「ロジカル」な力を身につけることができます。

オンライン校もあるので、全国どこからでも参加可能です。

【スポーツ編】小学5年生の子どもにおすすめの習い事6選

運動系の習い事は、小学5年生になると通塾の日数も増えるため、両立が難しくなってきますが、体を思い切り動かしたり、基礎体力を養うことができ、子どもが楽しく参加できるため、人気があります。12歳までは子どもの運動能力が伸びやすい「ゴールデンエイジ期」で、運動経験を積むと早くその動きを吸収することができるため、子どもの発達発育の段階に合わせて様々な運動をすることがおすすめ。社会性やコミュニケーション力を育むのにも役立ちます。スポーツの基礎となる運動能力を鍛えるなら【総合・多種目スポーツ】

ひとつのスポーツに絞るのではなく、総合的なスポーツスクールで走る、跳ぶ、投げるなど、あらゆるスポーツの基礎となる運動能力を鍛えるのもおすすめ。運動面だけでなく、集団生活の中でのルールやマナーを学んだり、教室を通して出会う仲間と接することにより、やり抜く力やコミュニケーション力などの「非認知能力」の育成などが期待できる点も魅力です。おすすめの教室「biimaスポーツ」

「基礎運動能力」と「非認知能力」を向上する21世紀型総合スポーツ教育プログラムを実施している「biimaスポーツ」。対象年齢は3~11歳までですが、3年生以上の場合はより実践的で専門性の高いハイレベルなプログラムが提供されています。

実施されているプログラムは、様々なスポーツを総合的に行う総合スポーツ教育プログラムや課題解決能力やコミュニケーションスキルを伸ばす非認知能力プログラム、さらに3年生以上のコースでは、実践型の基礎運動能力を高めるためのSAQ(俊敏性・敏捷性)トレーニングが基本プログラムが追加されています。

運動が苦手な子どもでも、それぞれの能力に合わせた段階的なプログラムが用意されています。総合的に運動能力を高められるので、好きなスポーツがまだはっきり決まっていたい子におすすめです。

運動神経を鍛えるなら【野球、サッカー、テニス、ダンス、乗馬など】

たとえば「ベースボールスクール ポルテ」では、野球の技術だけでなく、野球という団体スポーツを通して子どもたちの「非認知能力」を育てることを大切にしており、野球を楽しみながら礼儀や協調性、自立心、リーダーシップなどを身につけていくことが可能です。

また、「リベルタサッカースクール」では、サッカーを通じて礼儀、協調性、社会性を養い、子どもたちの「心」を成長させることを目標にしており、運動能力だけではない力を育むことができます。

そのほか、「テニススクール プリマステラ」ではテニスの技術力アップだけでなく人間性を伸ばすことにも焦点を当てた指導を実施。

「ETC DANCE SCHOOL」では、「上達を実感できる楽しさ」「披露する楽しさ」といった、「楽しい」の連鎖を体感しながらダンスを練習。

「乗馬クラブ クレイン」では乗馬を通じて優しさやいたわりの心を育むなど、それぞれに特徴があります。体も心も鍛えたい小学5年生にもおすすめの習い事といえます。

【保護者向け】子どもの習い事選びに迷った時の考え方

小学5年生向けのにおすすめの習い事を紹介しましたが、どう選べばよいのか、複数の習い事を掛け持ちすることはできるのか、塾との兼ね合いはどうすればいいかなど、迷うポイントはいくつもあります。ここでは、子どもの習い事を選ぶときの考え方をいくつか紹介します。学習塾と習い事、どちらを優先すべき?

株式会社イオレが2021年に小学生の親800人を対象に調査した「学習塾・中学受験の意識調査」で、「いつからお子さまを塾に通わせていますか、またはいつから塾に通わせたいですか」という質問に対して最も多かった答えが「小学5年生の1学期(10.8%)」でした。また、小学校中学年までは週1~2日程度だった塾の回数が高学年になるにつれて増えることもあり、特に中学受験を考えている家庭にとっては、これまで通っていた習い事と塾との兼ね合いに頭を悩ませるところでしょう。

どうしても塾を優先することになりやすいものの、習い事にもメリットがたくさんあります。限られた時間や予算の中から、子どもの意思も尊重しながら、本当にやりたいことに絞って続ける方法も検討して良いでしょう。

習い事の掛け持ちはいくつまで行うべきか

「ケイコとマナブ.net」が2017年に実施した「子どもの習い事」についてのアンケートによると、子ども1人あたりの習い事平均数は1.92となっており、多くの家庭が習い事を2つ掛け持ちしていることがわかります。また、子どものお出かけ情報「いこーよ」が2020年に実施したアンケートでは、10~12歳になると65%の子どもが2つ以上の習い事を掛け持ちしているという結果に。

習い事は子どもの知識や経験、スキルを伸ばすのにとても役立ちますが、小学5年生になると塾との両立を考える必要もあり、習い事の数が増えると費用や時間的な負担も増加します。

3つ以上の習い事を掛け持ちする場合は、本当に子どもがやりたがっているかなど、慎重に検討して選びましょう。

小学校高学年から「教室を乗り換える」のはあり?

小学5年生になり、今まで通っていた習い事が物足りなく感じてきたら、より高度な内容のレッスンを行なっている教室に乗り換えるのも手です。小学校高学年になれば行動範囲も広がるので、近所の教室だけでなく、電車でアクセスしやすい近隣エリアの教室も含めれば、選択の幅はぐっと広がります。

目的や好みに合う教室がない場合や、塾との兼ね合いで時間の調整などが難しい場合は、オンライン対応しているスクールや通信教育を利用するという方法も。

子どもにとっては慣れ親しんだ教室に通い続けることを強く希望する場合もあるので、親子できちんと相談して決めるようにしましょう。

参考:小学生向け通信教育

小学5年生など高学年の習い事まとめ

小学5年生は、中学受験を考えている場合、塾などで忙しくなってくるタイミング。これまで通っていた習い事との両立についても考える必要が出てきますが、習い事にもさまざまな力を養うというメリットがあるため、バランスを考えることが大切です。親子できちんと話し合い、子どもの要望も叶えられるようサポートしながら、上手に習い事を続ける方法を検討してみてはいかがでしょうか。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

小学1年生におすすめの習い事16選!必要?月謝の目安は?

小学1年生にはどんな習い事がおすすめなのか、合計13の習い事をジャンルごとに紹介します。そのほか、習い事を選ぶときに注意したい点や、あらかじめ知っておいたほうがよい情報をまとめてお届け...

2025.11.17|コエテコ教育コラム

-

5歳児(年長)の男の子・女の子におすすめの習い事17選!必要なのか失敗例も解説

就学前である5歳の男の子・女の子におすすめの習い事を紹介します。実際にどんな習い事があって、どんな基準で選べばいいのか。通わせる際には何に留意すればいいのか。長続きしない理由はどこにあ...

2025.12.07|コエテコ教育コラム

-

小中学生のオンライン学習はこんな機材がおすすめ!パソコンとヘッドセットの選び方を押さえよう

子どもがオンライン学習を始めるときに「どんな機材がおすすめなんだろう?」と気になり、リサーチに時間がかかってしまうこともありますよね。この記事では、小中学生向けのオンライン学習でおすす...

2025.05.26|小春

-

スポーツが子どもにもたらす教育的効果は?人気の習い事を紹介

5歳ごろからはじまるプレゴールデンエイジ期と、9~12歳ごろのゴールデンエイジ期は、運動能力が著しく発達する「黄金期」といわれています。この時期の過ごし方次第で将来の運動能力に大きな差...

2025.06.24|コエテコ教育コラム

-

フォニックスを学ぶメリットとは?子どもの英語学習におすすめな理由を解説

子どもの英語学習で取り入れられるフォニックスは英語圏の子どもたちに読み書きを教えるために開発された学習方法で、発音を学ぶことで知らない単語を自分で読めるようになります。フォニックスを学...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部