中1ギャップとは?中学入学に向けて小学校6年生が準備しておきたいこと

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

小1ギャップ・中1ギャップ・高1クライシスなどを耳にすることもあるでしょう。真新しい環境にどう馴染めるか。親としては過敏になりすぎず、しかし同時にできることは行って、子どもが安心できるよう心配りをしてあげたいですね。

中1ギャップとは?

中1ギャップは、小学校から中学へ進学する際に新しい生活や学習環境になじめず、不登校が増える・いじめなどが起きやすいといった現象をさす言葉です。

しかし実は「中1ギャップ」に対する正式な定義はありません。最近では、下記のように「必ずしも中1で不登校などが増えるわけではない」という公的機関の見解も出ています。

「中 1 ギャップ」という語に明確な定義はなく、その前提となっている事実認識(いじめ・不登校の急増)も客観的事実とは言い切れない。とはいえ、小学校とは大きく異なる環境である中学への適応が難しいケースもあるのは事実です。

引用:生徒指導リーフ/国立教育政策研究所

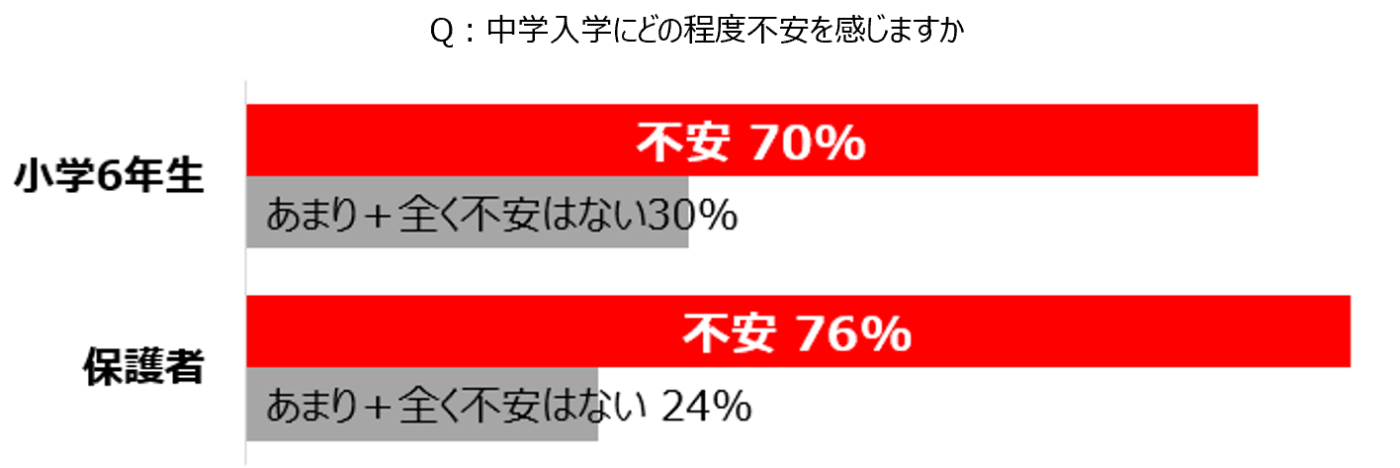

この調査からは、実際に中学入学について不安を覚える小学6年生は7割にのぼることがわかります。6年間も慣れ親しんだ小学校から、制服や校則など、大きく環境が変わる中学への進学について不安に思うのも当然といえば当然です。

なぜ中1ギャップが起きるのか?

まず、なぜ中1ギャップが起きるのかを解説しましょう。

中1ギャップが起きる理由3つ

- 学習面での大きな変化と不安

- 中学生活と小学校生活の違い

- 新しい人間関係への不安やストレス

学習面での大きな変化と不安

小学校は一般的にクラス担任が基本となる授業を受け持ちます。しかし、中学では科目ごとに先生が変わります。授業の難易度も上がりますし、定期テストも始まります。成績の順位が出る学校も多く、早い段階から高校受験に関する話も出てくるので、不安を覚えるお子さまもいるでしょう。

4月〜5月の間に慣れることができず、最初の中間テストで成績が悪いとショックを受ける子は少なからずいます。あるいは最初は良かったのに、期末でガタンと落ちて驚き、落胆する子もいます。

最初のつまずきが後々まで影響することがないように気をつけたいところです。

中学生活と小学校生活の違い

中学では体育祭や文化祭も生徒主導で行われ、自主性がより重んじられます。

勉強にしても何にしても、先生の方から「どうした?なにかあった?」と親しく関与し、手を差し伸べてくれることはあまりありません。

子ども自ら「困っています」と伝えないと助けてもらえないことが多くなります。いつまでも「周りが気づいてくれて助けてくれる」スタンスでは困りますし、自主性や自立は成長のワンステップとして大切です。

しかし幼児期から小学校と特に手厚い対応で守られてきた子どもにとっては、いきなり「自立」が求められて戸惑うケースや、取り残されたように感じて不安を抱えるケースもあるようです。

新しい人間関係への不安やストレス

小学校ではほとんどなかった「先輩・後輩」の関係や、部活動における友人関係など、横だけでなく縦のつながりもでき、最初は戸惑うこともあるかもしれません。部活によっては上下関係が厳しいところもありますし、競技に対する熱意の温度差が仲間内でも顕著になるため、うまくいかないこともあるでしょう。

そうした話を兄や姉がいる友だちから聞いたり、ネットで見たりして不安を覚える子どもも少なくありません。

また、小学校は基本的には限定された地域で構成され、比較的小さなころから知っている友だちも多くいます。しかし中学は複数の小学校から生徒が集まりますから、これまで知らなかったタイプの子と出会うこともあるでしょう。

小学校時代と違い、だんだんと社会的なスキルを使って人間関係を構築する時期にさしかかってきます。

大人でもそうですが、「よくわからない、新しい人間関係」の中に入っていくのは緊張もします。特に最初は「ひどく疲れる」と感じることも多いものです。

中学入学までに小学校6年生が準備したいこと3つ

小学校6年生「中学入学までに準備しておきたいこと」3つ

① 中学生活に関して少しずつ話しておく

② 学習習慣を定着させる

③ 家と家族が子どもにとっての「安心」であること

①中学校生活に関して少しずつ話しておく

まずは、中学がどんな感じかを子どもに話してあげましょう。小学校と中学校の違いについて、折につけて触れ、たとえば「ママが中学の時はバレー部に入っていたのよ。最初は先輩が怖くて、ヒヤヒヤしたな」みたいに自分の経験談を交えると自然ですね。

部活は「好きなこと」が一緒の子と知り会える機会になります。部活がどれほど大変かではなく、新しい仲間づくりができる場であると教えてあげてください。

「中学では仲良しの子とクラスも別になって、知り合いもほとんどいなくて心細かった。でも1ヶ月もしたら、新しい友だちができてだんだん楽しくなってきたんだよね」なんていう話もしてあげてください。

実際問題として、部活でトラブルがないわけではありません。よく知らないクラスメイトと最初はなかなか馴染めないかもしれません。しかし「トラブルありき」で話をしてしまうと、子どもの不安をあおる結果になりかねません。

あるかもしれない、ないかもしれない事象を想像して話すよりも「中学でいい仲間ができるといいね、打ち込めるものが見つかるといいね」と前向きな言葉をかけてあげましょう!

②学習習慣を徐々に中学寄りにしていく

中学に入ってからは定期テストもあり、日々の勉強がより重要になります。小学校6年生の時点で、学校の宿題を行い、多少なりとも予習復習をする習慣をつけておきましょう。長時間の家庭学習よりも、たとえ短くても「毎日、決まった時間に勉強する」ことが大切です。

関連記事:小学生の家庭学習方法は?おすすめ教材12選を徹底比較

もし小学校6年生の時点で学校のプリントテストが30点や40点というレベルだと、中学入学してすぐに壁にぶつかる可能性が高くなります。また中1で特定の科目に対する苦手意識がついてしまうと、それを拭うのに苦労する傾向があります。

ある程度の基礎があるなら、中学の先取り学習をして「こんな感じか」と知っておくのも悪い方法ではありません。

学力に不安があるようなら、小6では算数なら計算力をしっかりつけておくこと、中学では文章題の難易度が上がるので「問題を読み解く力」も積み上げておけると「数学」の授業で大きな助けになります。

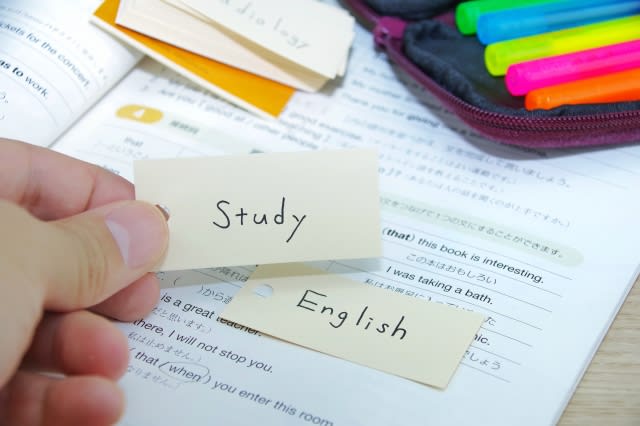

英語は小学校で必修化になりました。最低限の文法や英単語を「学んできた前提」で授業がスタートします。少なくとも英単語は500語程度は暗記しておきたいところです。

何をするかは子どもの学力レベルにもよるでしょうが、小6の1月あたりからは少しずつ中学入学に向けての勉強をさせておくと安心です。

春休みに「英単語のドリル1冊」「小学校の計算復習ドリル」「小学校で習った漢字ドリル」などを終わらせておくだけでも、学力のベースアップにはつながります。学習習慣もつき、さらには「入学までにこれを終わらせた」という達成感と自信にもなるのでおすすめです。

また、このタイミングでオンライン形式の家庭教師で、生徒の好きなタイミングで自宅学習を行うことを習慣にするのもおすすめです。

この記事ではおすすめのオンライン家庭教師について、料金や授業形式、手元カメラのレンタル、サポート体制などを分かりやすく一覧で口コミも比較しています。オンライン家庭教師の料金相場やメリット・デメリットなどおすすめのオンライン家庭教師をランキングで紹介します。

2026/01/15

③家は子どもにとっての「安心できる場所」にする

中1ギャップにせよ、何らかのトラブルにせよ、家庭は子どもが最後に駆け込める「安心で安全であたたかい場所」であることがとても大切です。

確かに中学生は親に対して反抗的です。しかし反抗できるのも「甘えられるからこそ」という面もあります。

小さな子どものように何でもかんでも親に話してくれるわけではありませんが、「うちの親は自分の話をきちんと聞いてくれる、考えてくれる」とどこかでわかってさえいれば、子どもは本当に苦しいときに相談してくるでしょう。

あるいは相談はしてこなくても、何らかのサインを出してくるでしょうし、親もそのサインに気づき、タイミングを見て問いかけることもできます。

この年代の子どもはどう扱っていいのか悩むこともあるでしょうが、基本的に「いつでもママもパパもあなたの力になるよ」というスタンスを見せ続けることが大切です。

ちなみに、親が心配しすぎて「どうしたの?何があったの?言わないとわからないでしょ?」と畳み掛けるのは逆効果と言われています。子どもが求めてもいないのに「こうしないとダメだよ」「そういう態度だとうまくいかないから、こうしなさい」と頭ごなしのアドバイスをしても子どもの心にはなかなか響きません。

難しいところですが、神経質になりすぎず、しかし子どもの変化やサインを見逃さないよう見守っていくことが大切ではないでしょうか。

中一ギャップにはスマホデビューやSNSの影響もあるかも?

中1ギャップの見えない一面として、スマホの利用があります。

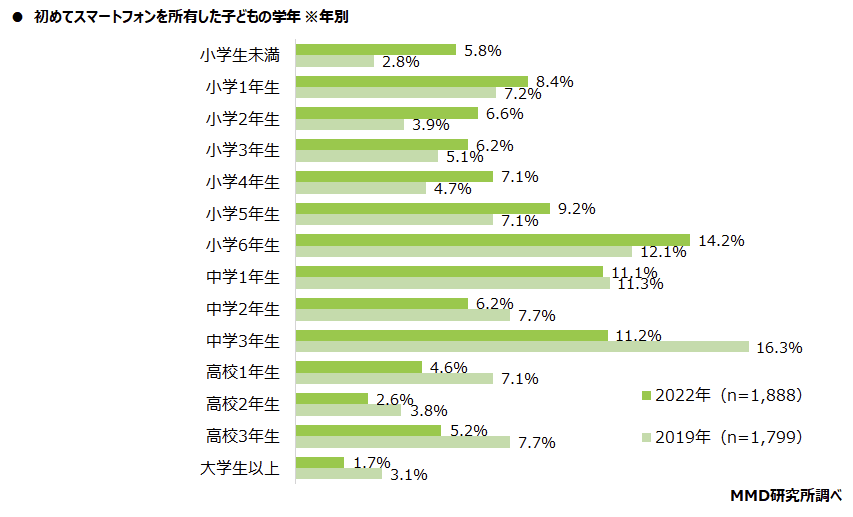

上記のデータを見ると、小学校6年生でスマホデビューしている子が増えている傾向がわかります。また中1も多いですね。スマートフォンという便利なツールと、SNSでの発信がプラスされることで、問題が複雑化している面があります。

スマホのトラブルについてはここでは触れませんが、こうした一面があることも知っておきましょう。

どもがスマホを持つ年齢は年々低年齢化しているといわれます。 ゲームだけではなく学習ツールとしても使えるようになり、SNSを通じたコミュニケーションが友人関係で大事になるなど保護者としてもダメと言いにくい環境になってきています。 しかし、携帯・スマホにはさまざまな危険やリスクがあるのも事実です。 ここでは、保護者ができる子どものためのセキュリティ対策について紹介します。

2025/05/26

下記記事ではスマホで使える便利な小学生向け勉強アプリを解説しております。

参考にしてみてください。

遊び感覚で学習できるのは、小学生向けの勉強アプリです。小学生向け勉強アプリをインストールする際には、安全性や学習内容などを確かめておきたいですね。この記事では、小学生におすすめの有料・無料の勉強アプリや選び方を解説します。

2026/01/02

中1ギャップかな?と思ったら親はどうすべきか

ではもし、中学へ入学してから「もしかして中1ギャップかも」と思ったら、親はどう対処すればよいのでしょうか。

どんなトラブルでも大きくなる前なら、いろいろな解決策を模索できます。それには、お子さんの様子に変化があったら、なにか少しおかしいなと思ったら、より注意深く見守るようにしたいですね。

勉強に関することなのか、部活についてなのか、友達関係なのか、いくつか要因があるのか。子どもが不安を抱えている「問題」がわかれば、具体的な対処方法も見つけやすくなります。

小さな不安や戸惑いであれば、言葉がけひとつで子どもの心が軽くなることもあるでしょう。ある程度の時間で解決することもありますし、たとえば祖父母、年上の従兄弟であるとか、信頼する大人、親以外の誰かが「うんうん、そうなんだ」と話を聞いてくれたり、相談に乗ってくれたりすると、子どもも素直にアドバイスを受け入れて物事が好転するケースもよくあります。

一方で不安がふくらみストレスになり、学校へ行きたくないとか体調を崩すようなケースでは、親だけでなく周囲の手助けも借りて、子どもをそこから救い出す必要があります。必要であれば専門家に頼るのも決して悪い方法ではありません。

中学入学に向けて親子で中一ギャップを乗り越えよう

子どもたちはヨチヨチ歩きの頃から少しずつ成長して今があります。

小さい頃は「立った、歩いた」と大喜びするのが親ですが、次第に成長のステップを当たり前に受け止めるようになり、「なんでそんなことができないの」と、できないことを数え、「その程度のことで落ち込むなんて弱すぎる」「そういう性格だとやっていけないよ」と、短所ばかりを指摘しがちです。

アレコレ言いたくもなりますし、アレコレに対して何かと反抗的な態度をとるかもしれませんが、そこは人生の先輩として(まだまだ子どもだな!)と思い、過干渉になりすぎないように少しだけ気をつけてみてはどうでしょうか。そして「できること」を見つけたら、率直に褒めてあげてくださいね。

小学生から見たら、制服を着た中学生はずいぶんと「違う世界の人」に見えることでしょう。恐れたり不安にならないよう、「違う世界に足を踏み入れる」その新しい一歩をぜひ温かく応援してあげましょう!

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

(教育トピック)小一の壁|退職?転職?朝はどうする?7つの壁と対策

「小1の壁」はご存知ですか?小学校入学と共に、働くお母さん・お父さんが新たにぶつかる壁。今回の教育トピックでは、時には転職や退職を余儀なくされることもある小1の壁について詳しく解説。先...

2025.05.30|大橋礼

-

小学生の生活リズムの乱れを整える「6つのステップ」夜ふかし・朝起きられないを改善しよう!

「最近、子どもがどんどん寝るのが遅くなっている」 「朝はなかなか起きてくれない」 多くの親が直面する悩みですよね。「ちゃんとしなきゃ」と思っても、実際は難しいのが現実。今回の...

2025.05.30|大橋礼

-

小学生の留守番「安全対策からキッズシッターまで」子どもの預け先がない時の対処法

今回の教育トピックは「子どもひとりでお留守番」の方法についてです。 預け先が見つからない急な外出や、どうしても子どもひとりで「まるまる1日過ごさせなくてはならないとき」もあるでしょう...

2025.10.29|大橋礼

-

小学生とSNS「LINE・Twitter・FacebookにTikTok」との関わりを親は本当に把握してる?

小学生が今やSNSを利用する時代。SNSはコミュニケーションツールとして優れている点があると同時に、子どもが安易に手を出すと、事件性のあるトラブルに巻きこまれることもあります。 今回...

2025.09.10|大橋礼

-

塾の先生の言い方がきつい・高圧的な場合の対処法4選と体験談を解説|教育トピック

「塾の先生との相性」問題は、親にとってはなかなか困ったことですね。 今回の教育トピックでは、子どもが塾の先生と合わない場合、親がとるべき対処法を4ステップで紹介。さらに先輩ママ・...

2025.11.12|大橋礼

周囲を見る限りでは、中学入学と同時に部活の連絡などもスマホを使用するため、『スマホは持たせるつもりがなかった』方針の家庭でも、必要に迫られて購入したという声が多いです!