気象予報士の年収・給料は? 将来なくなるのか徹底解説

気象予報士とは、データや天気図などから今後の気象を予測する人のことです。具体的にどのような業務を行なっているのか、年収はどれくらいなのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、気象予報士の具体的な仕事内容や年収、気になる将来性について解説します。国家試験の試験概要についても解説するので、気象予報士の仕事に興味がある方や、資格取得をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

気象予報士は将来なくなる?将来性について

気象予報士は今後も活躍の場が増えると予想されています。よって、将来性が高い職業だといえるでしょう。ここからは、気象予報士は将来性があると考えられる理由について解説します。

気象予報士は今後も活躍の場が増えると予想されています。よって、将来性が高い職業だといえるでしょう。ここからは、気象予報士は将来性があると考えられる理由について解説します。地方自治体からのニーズが増える

気象情報の予測は防災対策に役立つため、多くの地方自治体が気象予報士の協力を求めています。これまではボランティアとして業務を依頼することがほとんどでしたが、近年では非常勤で気象予報士を雇用する地方自治体が増加傾向にあります。異常気象を含めた防災対策が特に重要視されている今、この動きは今後ますます増えることが予想されるでしょう。

気象関係のシステム開発に携わる

気象予報に関する技術面は年々精度が増していますが、まだ発展途上にあります。このような技術面を向上するには、実際に業務に携わっている気象予報士の協力が必要です。今後、気象予報システムの技術向上や研究・開発に関わる気象予報士も増えてくるでしょう。

さまざまな企業からのニーズが増える

近年は異常気象が多く発生していることから、さまざまな国や企業で異常気象への対策が重要視されつつあります。特に建設業やイベント会社などは気象によって動きが変わってくるため、気象情報を正確に把握しなければなりません。

今後、このような企業から気象予報士へのオファーが増えると予想できるでしょう。特に地域を限定した気象会社や気象予報士への需要が高まっていきます。

また、気象データをマーケティングに利用したいと考える企業も増えることが予想されます。このように気象予報士はさまざまな分野からのオファーが増加傾向にあり、今後も活躍の場を広げていくと予想できるでしょう。

気象予報士の年収はどれくらい?

気象予報士の平均年収は550万円ですが、職種によって以下の通り大きく左右されます。- 気象庁:660万580円(令和2年度)

- 気象会社:300~550万円

- 民間のシンクタンク:480万円

- マスコミ系のメディア企業:650万円

- お天気キャスター:300~600万円

気象庁職員は公務員のため、「国家公務員・行政職棒給表(一)」と同額の給与になります。平均月収も40万8,868円と高めです。

気象会社に勤務した場合は、気象予報士としての実務経験がなければ、最初は300万円台からスタートする企業が多い傾向にあります。

実務経験を積めば昇給する可能性が高いですが、昇給体制や実際の給与額は企業によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

お天気キャスターは、キャスター自身の人気やキャリアによって収入が左右されますが、一般的には300~600万円ほどが相場です。

フリーのキャスターは、人気が高ければ高いほど年収が上がります。テレビのレギュラーを持ったり、講演会の依頼を受けたりと活躍の幅を広げ、年収1,000万円を超えている気象予報士もいます。

フリーキャスターになれば高収入を狙えますが、さまざまなビジネススキルが必要だったり、周囲からの人気度も関係したりするため、実際に高収入を得られる人は少ないでしょう。

気象予報士のスキルに特化した企業に勤めた場合は、上記のような年収になりますが、一般企業に勤めた場合は、どの程度の年収になるか予想が困難です。

その会社の給与体系によってまったく異なる年収になるでしょう。企業によっては資格手当が支給される場合もあります。

各職種の給与状況からすると、高収入を目指すなら気象庁職員かマスコミ企業に就職するのがおすすめです。

ただし、気象庁に勤める場合は、国家公務員の試験に合格する必要があるため、ハードルは高めとなっています。

気象予報士の仕事内容は?

気象予報士とは、データをもとに今後の気象情報を予報する人のことです。気象情報は防災と密接に関わっており、誤った情報が流れれば人々を混乱させる可能性があります。そのため、気象予測データを適切に利用し、信頼性の高い情報を提供できる専門技術者を確保する目的で気象予報士制度が創設されました。

ここからは、気象予報士の仕事内容を簡単に解説します。

データをもとに天候を予測し人々に伝える

気象予報士のおもな仕事は、さまざまな気象データを分析しながら今後の気象変化を予測することです。その日の天気だけでなく、各地の気温や湿度、台風の動きや強風情報など、さまざまな項目をみていきます。ときには長期的な予測や、特定の地域の予報を求められることもあるでしょう。

天気をはじめとした今後の気象変化を予測できたら、これらの情報をメディアなどで発表します。また、気象情報を伝える原稿を作成し、アナウンサーに読み上げてもらう場面もあるでしょう。

的確な予報で人命を守る

大雨による土砂災害や洪水など、自然災害により被害を受けることがあります。自然をコントロールすることはできませんが、自然災害が起こりうる可能性を早めに察知できれば、これらの被害を最小限に抑えられます。そのため、気象予報士は、気象データや天気図などから気象の変化を察知し、できるだけ早く自然災害の可能性を発見しなければなりません。

的確かつ早急に予報すれば防災対策を打てるため、気象予報士は人命を守る職業ともいえるでしょう。

気象予報士はどこで活躍できる?

気象予報士のスキルは幅広い場面で活用できます。ここからは、気象予報士がどのような場所で、どのように活躍するかを紹介します。気象庁に勤める

気象予報士の仕事内容で最もメジャーなのが、気象庁に勤めることです。各種気象観測データを解析して天気を予報したり、警報や注意報などを発表して防災に努めたりします。普段、テレビやSNSなどのメディアで見かける気象情報の多くは、気象庁の観測データをもとに報道しています。国全体の気象情報を観測・予測しているため、気象予報士のなかでも代表的な仕事といえるでしょう。

なお、気象庁職員は国家公務員のため、国家公務員試験に合格しなければ気象庁では働けません。

民間気象会社に勤める

民間気象会社の気象予報士は、クライアントの要望を伺いながら気象予測を行ないます。具体的には、特定の地域、時間に絞って天気を予測したり、気象情報から特定の商品の需要を予測したりします。例えば、クライアントがイベントを開催する場合、その日の気象によって段取りやイベント内容が異なるため、あらかじめ当日の気象情報を把握しなければなりません。

この際には正確な気象予測が求められることから、イベント開催地の地理的特性など、細かい点も考慮しながら天候を予測します。

メディア企業に勤める

テレビニュースやラジオなどで気象情報を伝える「お天気キャスター」として活躍したり、キャスターのために気象情報を伝える台本を作成したりします。メディア企業に勤める気象予報士は、リアルタイムで気象情報を受け取り、気象情報の発表時間までにデータ分析から気象予測まで行なわなければなりません。そのため、スピーディーな仕事が求められるでしょう。

一般企業に勤める

一般企業に勤める気象予報士は、その企業の利益を向上するために必要な気象予測を行ないます。例えば、勤める企業が食品会社だった場合、気象情報から仕入れタイミングを見極めることもあるでしょう。小麦の場合、気象情報から市場の値動きを判断できるため、どの時期に仕入れれば企業の利益が最大化するかがわかります。このように、気象予報士は単純に気象情報を予測するだけでなく、そのスキルを活かしながら一般企業の利益に貢献しているのです。

気象予報士になるには国家試験の合格が必要!合格率・難易度

気象予報士になるには、国家試験に合格する必要があります。ここからは国家試験の概要や、出題科目、合格率について解説するので、気象予報士の資格取得を検討している方はぜひチェックしてみてください。

気象予報士になるには、国家試験に合格する必要があります。ここからは国家試験の概要や、出題科目、合格率について解説するので、気象予報士の資格取得を検討している方はぜひチェックしてみてください。関連記事:気象予報士試験の合格率は?難易度・独学で資格が取れるのか徹底解説

国家資格をとれば誰でも気象予報士になれる

気象予報士の国家試験には受験資格が設けられていないため、誰でも挑戦できます。年齢制限もなく、小学生や高齢者の方でも受験可能です。受験するために必要な学歴もありませんので、独学で合格を目指すこともできます。2020年には11歳の子供が合格し、最年少の気象予報士が誕生したことで話題になりました。国家試験の難易度は高く、多くの勉強時間が必要ですが、努力次第では十分に合格を目指せるでしょう。

国家資格はいつでも受験できるため、就職後に取得する人もいます。しかし、就職希望先が気象会社や気象庁の場合は、学生のうちに資格取得しておいたほうがよいでしょう。就職に有利になる可能性もあります。

国家試験の申し込み方法

国家試験の申し込みは「郵送」のみです。インターネットからの申し込みや、気象予報支援センターでの直接申し込みは受け付けていないため、注意しましょう。受験申請書は、配布時期のみホームページから申請できます。参考:気象予報士試験|一般財団法人 気象業務支援センター

郵送時には必ず郵便局窓口にて「特定記録扱い」で送ってください。普通郵便での送付は禁止されているため、特定記録扱いでない場合は受け付けてもらえない可能性があります。消印が申請期間内であれば、申し込みは有効です。

申請書を送付時には、試験手数料を納入したことが証明できるものの添付が必要です。振込み時のレシート、もしくは領収書の添付を忘れないようにしましょう。なお、試験手数料は以下のとおりです。

- 免除なし……1万1,400円

- 一科目免除……1万400円

- 二科目免除……9,400円

国家試験の出題科目

気象予報士の国家試験では、学科試験と実技試験があります。学科試験では一般知識と専門知識があり、具体的な内容は以下のとおりです。

1.予報業務に関する一般知識

大気の構造、大気の熱力学、降水過程、大気における放射、大気の力学、気象現象、気候の変動、気象業務法その他の気象業務に関する法規

2.予報業務に関する専門知識

観測の成果の利用、数値予報、短期予報・中期予報、長期予報、局地予報、短時間予報、気象災害、予想の精度の評価、気象の予想の応用

実技試験の科目は以下の3つとなっています。

- 気象概況およびその変動の把握

- 局地的な気象の予報

- 台風等緊急時における対応

合格基準、合格率、勉強方法

学科試験と専門試験、それぞれ70%以上の正答が条件です。学科試験は一般知識・専門知識どちらも15問のため、11問以上正解すれば合格できます。なお、試験の難易度によっては合格基準が調整される場合もあるため、この限りではありません。試験の合格率は毎回5%程度と低い傾向にあります。

令和3年度第1回試験の合格率は4.2%(受験者数2,920人/合格者数124人)でした。令和2年度第1回試験の合格率は5.8%(受験者数2,848人/合格者数166人)、令和2年度第2回試験の合格率は5.6%(受験者数2,616人/合格者数146人)と、難易度の高さがうかがえます。

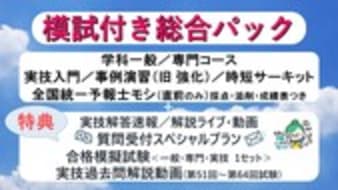

総合パックは学科から実技まで合格に必要な教材を全て揃えた総合講座です 【動画 約72時間 + 別途ライブ講座あり】 テキスト:PDFダウンロード形式 質問受付あり <内容> ・学科一般(前編・後編) ・学科専門コース ・実技入門/強化/時短サーキットコース Season1 ・全国統一予報士モシ(直前) ・実技解答速報つき解説ライブ(アーカイブあり) ・質問受付スペシャルプラン ・合格模擬試験(学科一般・専門・実技)1セット ★実技事例演習コース、実技過去問解説動画(第51回~第64回試験)追加

https://college.coeteco.jp/live/5vxlcpz7 >

気象予報士の実技試験は実践的であり、知識があってもそう簡単に解けるものではありません。天気図や気象データを読み解く力も求められます。

とはいえ、学科試験の正答率が基準に届かなければ合格はおろか、実技試験の採点もしてもらえません。そのため、どちらの内容もバランス良く勉強する必要があります。こういった理由から気象予報士試験は難易度が高く、合格率も低いと予想できます。

気象予報士試験では、多くの方が独学で合格しています。気象予報士試験の受験勉強をサポートしてくれる市販の書籍やアプリも多数ありますので、独学の心強い味方になるでしょう。

どの資格試験にもいえますが、気象予報士試験でも過去問対策は重要です。試験を実施する気象業務支援センターから過去の試験問題と正解が販売されています。購入する際は、ウェブサイトにある書籍の申込書をFAXかE-Mail添付にて送付してください。

書籍(気象予報士試験 問題と正解)のページです。

http://www.jmbsc.or.jp/jp/publications/book/book1a.html >

短期間で効率よく気象予報士試験の合格を目指すには、通学・通信・オンライン講座で勉強する方法もあります。予算やスケジュールに合わせて、自分に合った講座を探しましょう。

気象予報士試験対策におすすめの講座3選

ここでは、気象予報士試験対策におすすめの講座を3つ紹介します。TeamSABOTEN気象予報士スクール

TeamSABOTEN気象予報士スクールは、20年以上の確かな実績と豊富なオリジナル教材を強みとする専門スクールです。

学科・実技の基礎から応用、直前対策、試験後の解答解説速報まで、多種多様なオンライン講座を用意しており、受講生は自身の学習段階やニーズに合わせて自由に選択できます。

特に、13年以上の実績を持つオリジナル模擬試験は、「気象の本質がよくわかる」と受験生から定番として支持されており、本番に強い実践力を養えるとのこと。

また、メイン講師の佐々木恭子氏をはじめ、局地気象予測やコンサルティングに長年従事してきた経験豊富な講師陣が揃っており、資格取得者に対しては、専門的な知識や実務に役立つスキルアップ講座も充実させています。

より実践的な知識を身につけたいと考えている方は、ぜひ利用を検討してみてください。

ユーキャン

ユーキャンの気象予報士講座は、初学者でも無理なく合格を目指せるわかりやすさと高いコストパフォーマンスが魅力の講座。

受講生の80%が初学者であるという実績に基づき、テキストは専門的な内容を豊富なイラストや図解で丁寧に解説し、基礎からやさしく理解できるように工夫されています。

最大の強みは、69,000円という他社と比較してリーズナブルな受講料でありながら、質の高い教材と手厚いサポートを提供している点。

10回の添削指導と1日3問までの質問対応といった万全のサポート体制や、CG映像を駆使した分かりやすい補講動画など、初学者が独学で挫折しやすいポイントを徹底的にサポートする仕組みが充実しています。

また、「学びオンラインプラス」により、Webテキスト閲覧やWebテスト受験など、学習の多くをスマートフォンで完結できるため、通勤時間や昼休みなどの隙間時間を活用した学習に取り組みたい方にも最適です。

忙しい中でも気象予報士資格の取得を目指す方は、活用をおすすめします。

アガルートアカデミー

アガルートアカデミーは、「合格までの最短ルート」を掲げ、最小の勉強量で難関資格である気象予報士試験の合格を目指すことに特化したオンライン予備校です。

最大の魅力は、合格に必要な情報が凝縮されたコンパクトな講座体系と、プロ講師による質の高い講義です。

元お天気キャスターが理系知識を最も多く必要とする「一般知識」科目を、豊富な図と噛み砕いた説明でわかりやすく解説するため、物理や数学に苦手意識がある方でも安心して学べるとのこと。

特に、「一般知識対策パック」は、合格に必要なインプットに加えて、第50回以降の過去問全問解説、いつでも講師に直接質問できる制度、受講生アンケートに基づく月1回の動画コンテンツ「ホームルーム」まで含んだフルサポート体制が整っています。

通信講座でありながらも、疑問点を即座に解消し、孤独にならずに学習を継続できる環境があるため、全くの初学者でも安心して学習をスタートできるでしょう。

気象予報士の年収・将来なくなるのかまとめ

気象予報士は、各種データから今後の気象を予測するだけでなく、人々の命を守ったり、マーケティングに活用したりと、幅広い場面で活躍できる職業です。今後も活躍の場面が増え続けると予想されることから、将来性がある職業といえるでしょう。

気象予報士として働くには、気象予報士資格の取得が必須です。合格率が低く難易度が高いですが、受験資格がないため、誰にでもチャンスはあります。

気象予報士の仕事に興味をお持ちであれば、国家試験の受験を検討してみてはいかがでしょうか。

総合パックは学科から実技まで合格に必要な教材を全て揃えた総合講座です 【動画 約72時間 + 別途ライブ講座あり】 テキスト:PDFダウンロード形式 質問受付あり <内容> ・学科一般(前編・後編) ・学科専門コース ・実技入門/強化/時短サーキットコース Season1 ・全国統一予報士モシ(直前) ・実技解答速報つき解説ライブ(アーカイブあり) ・質問受付スペシャルプラン ・合格模擬試験(学科一般・専門・実技)1セット ★実技事例演習コース、実技過去問解説動画(第51回~第64回試験)追加

https://college.coeteco.jp/live/5vxlcpz7 >

WRITERこの記事を書いた人

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

気象予報士試験の合格率は?難易度・独学で資格が取れるのか徹底解説

気象キャスターや気象会社で活躍している気象予報士は、難関試験としても有名です。 この記事では、気象予報士の平均年収や試験の難易度・合格率などに加えて、気象予報士講座を選ぶポイント、お...

2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部

-

司法書士の年収は?収入アップのポイントや将来性を紹介

司法書士は、登記および供託に関する手続を独占業務とする法律の専門家です。この記事では、司法書士の年収や年収を上げるコツ、さらには司法書士の将来性についてまとめました。「司法書士になって...

2025.12.31|コエテコ byGMO 編集部

-

合格率およそ5%の難関、「Team SABOTEN」に聞く気象予報士の魅力とは

気象予報士は、1993年の気象業務法改正によって誕生した比較的新しい国家資格です。その合格率はおよそ5%で、「難関」と称されることも。 そんな気象予報士の魅力はどこにあるのか?ど...

2025.06.24|あとーす

-

E資格の難易度は?合格者による勉強方法などを詳しく解説

企業におけるDX化の推進などに伴って、AIやディープラーニングの知識の必要性が高まっており、これらの開発知識があることを証明する資格、JDLAのE資格(エンジニア資格)に注目が集まって...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

CAD資格は意味はない?難易度や利用技術者試験について徹底解説

CADを操作して作図するCADオペレーターの仕事は、建築・自動車・航空・家電業界など幅広い分野で需要があります。CAD関連の資格はたくさんあるため、「CAD資格にはどのような種類がある...

2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部