ゲーミフィケーションとは?勉強法や教育事例、メリットも解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

ゲーミフィケーションとは、ゲームの要素を学習や教育に取り入れて、子どもの学習意欲を高める手法です。

子どもが勉強に楽しく取り組めるものの、「本当に成績は伸びるの?」「学習を継続できるの?」と気になる方も多いでしょう。

この記事では、ゲーミフィケーションの基本的な仕組みから教育現場での具体的な活用事例まで、メリットとデメリットを含めて詳しく解説します。

学校教育や家庭学習でゲーミフィケーションを導入する際に、ぜひ参考にしてくださいね。

ゲーミフィケーションとは?ゲーム要素で学習を「楽しく」する仕組み

ゲーミフィケーションとは、ゲームの要素や考え方を、教育やビジネスなどの場面に取り入れる手法です。

広く知られるようになったのは2010年頃からで、教育分野での活用が期待されています。

たとえば、学習が進むとポイントを獲得したり、難易度の異なる課題をクリアしてレベルアップしたり、仲間と協力して目標を達成したりすることで、学習者の意欲を高めていきます。

ゲーミフィケーションの定義と歴史

ゲーミフィケーションの概念は、教育現場では1980年代から取り入れられ始め、デジタル技術の発展とともに、より効果的な活用方法が研究されてきました。

現代では、学習の進捗可視化、達成感の演出、適切な難易度設定、仲間との協力や競争などの要素を組み合わせて、学習者の内発的動機を刺激する仕組みとして発展しています。

| ゲーミフィケーション要素 | 学習への活用例 | 期待される効果 |

| ポイント・スコア | 課題達成や正解に応じたポイント獲得 | 学習の達成感と継続意欲の向上 |

| レベル・バッジ | 習熟度に応じた称号やレベルアップ | 段階的な目標設定と成長実感 |

| リーダーボード | クラス内での学習進捗ランキング | 適度な競争意識と学習動機の向上 |

| 協力プレイ | グループでの課題解決や共同学習 | 社会性の育成と協調性の向上 |

身近なゲーミフィケーションの例

ゲーミフィケーションは、私たちの身近なところでも使われています。

スタンプカード、ポイントカード、歩数計アプリなどもゲーミフィケーションの一例です。

教育分野では、以下のような身近な例が挙げられます。

これらの仕組みは、学習者が「次の目標に向かって頑張りたい」と気持ちを引き出し、継続的な学習習慣の形成に貢献しています。

ゲーミフィケーションがもたらす学習へのメリット

ゲーミフィケーションを教育に取り入れると、従来の学習方法では得られない多くのメリットが期待できます。

ゲーム要素の活用により、子どもたちは学習に対する興味を持ち、継続的に学び続ける意欲を育めます。

メリット1:学習意欲の向上と継続性の確保

ゲーミフィケーションは、学習に対する意欲の向上に効果があります。

ポイント制度やレベルアップ機能により、子どもたちは明確な目標を持って学習に取り組めます。

| ゲーム要素 | 学習への効果 | 具体例 |

| ポイント制度 | 達成感と継続意欲の向上 | 問題正解ごとにポイント獲得 |

| レベルアップ | 成長実感と長期的な目標設定 | 学習進度に応じたキャラクター成長 |

| バッジ・称号 | 達成感と社会的承認 | 特定の課題クリアで称号付与 |

従来の学習では、成果が見えにくく、子どもたちが途中で挫折してしまうケースが多く見られました。

しかし、ゲーミフィケーションによって、小さな成果も可視化されるため、学習の継続性が大幅に向上します。

メリット2:自主性と問題解決能力の育成

ゲーミフィケーションは、子どもたちの自主的な学習姿勢を育みます。

ゲーム内での選択肢や自由度の高い学習プロセスにより、子どもたちは自分で考え、判断する能力を身につけられます。

失敗に対する心理的な抵抗感が軽減されるのもポイントです。

ゲームの世界では、失敗は「再挑戦のチャンス」としてとらえられるため、子どもたちは失敗を恐れることなく積極的に学習可能です。

また、複数のアプローチで問題を解決する経験を通じて、論理的思考力や創造性も同時に育まれます。

RPG要素を取り入れた学習では、異なる戦略を試して、多角的な視点から問題をとらえる能力が向上します。

メリット3:小さな成功体験の積み重ねと社会性の育成

ゲーミフィケーションの特徴は、学習過程を細分化し、小さな成功体験を積み重ねて子どもたちの自信と学習意欲を段階的に高めていく点です。

個人の成長だけでなく、協力プレイやチーム戦の要素を取り入れると、社会性の発達も促進されます。

仲間と協力して課題を解決する経験は、コミュニケーション能力や協調性を育む貴重な機会となります。

さらに、健全な競争環境を提供すると、他者との比較を通じた自己理解や向上心も育成可能です。

ランキングシステムやグループ対抗戦などの仕組みにより、個人の努力が集団の成果に貢献できると実感します。

これらのメリットにより、ゲーミフィケーションは単なる学習効率の向上だけでなく、子どもたちの総合的な人格形成にも大きく寄与する教育手法として注目されています。

ゲーミフィケーション導入の注意点とデメリット

ゲーミフィケーションは学習意欲を高める効果的な手法ですが、適切な導入方法を検討しないと、本来の学習目的から逸れてしまう可能性があります。

教育現場や家庭での活用で、理解しておくべき注意点とデメリットを詳しく解説します。

デメリット1:過度な競争や外発的動機付けへの依存

ゲーミフィケーションを取り入れた学習で注意が必要な点は、過度な競争意識の発生と外発的動機付けへの依存です。

| 問題点 | 具体的な影響 | 対策 |

| 過度な競争意識 | 学習者同士の関係性悪化、学習への恐怖心 | 協力型課題の導入、個人の成長に焦点 |

| 外発的動機付け依存 | 報酬なしでは学習意欲が低下 | 内発的動機付けとのバランス調整 |

| 短期的な結果重視 | 深い理解よりも点数やポイント獲得を優先 | 長期的な学習目標の設定 |

ポイントやレベルアップなどのゲーム要素が強すぎると、子どもたちは「勉強そのものの楽しさ」よりも「報酬をえること」に重点を置くようになってしまいます。

報酬がない状況では学習意欲が著しく低下し、自発的な学習習慣が育ちにくくなる可能性があります。

また、ランキングや順位付けが過度に強調されると、学習者間の健全な競争を超えて、他者を貶める行動や学習への恐怖心を生み出すリスクもあるため配慮が必要です。

デメリット2:学習内容の軽視とゲーム要素への没入

ゲーミフィケーションのもう一つの大きなデメリットは、学習内容そのものが軽視され、ゲーム要素への没入が優先されてしまうことです。

魅力的なアニメーション、キャラクターの成長、アイテム収集などのゲーム要素が充実しすぎると、学習者の注意がそれらに向かい、本来習得すべき知識や技能の定着が疎かになってしまいます。

視覚的な刺激に敏感な年齢の子どもたちにとって、ゲーム要素は学習内容よりも強い魅力を持つ場合があるため注意が必要です。

さらに、ゲーム要素への没入により、学習時間は確保されているものの、実際の学習効果は低下する現象も報告されています。

これは「学習している気になっている」状態であり、保護者や教育者が見落としやすい問題でもあります。

このような問題を防ぐためには、ゲーム要素と学習内容のバランスを慎重に調整し、定期的に学習効果を測定・評価するのが重要です。

また、子どもの年齢や学習段階に応じて、ゲーミフィケーションの適用範囲を適切に設定する必要があります。

ゲーミフィケーションを活用した教育事例

教育現場では、さまざまな形でゲーミフィケーションが活用されています。

子どもたちの学習意欲を高めるために、学校教育から家庭学習、オンライン学習まで幅広い場面で導入されています。

事例1:学校教育での具体的な活用例

小学校の算数授業では、計算問題を解くとポイントがたまり、キャラクターが成長していく学習アプリを使用している学校があります。

また、漢字学習では、書き順をゲーム形式で学べるアプリも人気です。

中学校では、英単語学習をRPG(ロールプレイングゲーム)風にアレンジし、単語を覚えてモンスターを倒していく仕組みを取り入れている事例もあるため、語彙力を向上させられます。

高等学校では、歴史の授業で時代を舞台にしたシミュレーションゲームを活用し、歴史上の人物になりきって重要な決断を下し、歴史的背景への理解を深める取り組みが行われています。

| 学年 | 教科 | ゲーミフィケーション手法 | 効果 |

| 小学校 | 算数 | ポイント制・キャラクター成長 | 計算スピード向上 |

| 小学校 | 漢字 | 書き順ゲーム | 正確な文字習得 |

| 中学校 | 英語 | RPG風単語学習 | 語彙力向上 |

| 高等学校 | 歴史 | シミュレーションゲーム | 歴史理解の深化 |

事例2:家庭学習で取り入れる簡単なゲーミフィケーション

家庭学習でも、簡単にゲーミフィケーションを取り入れられます。

学習時間や問題の正解数に応じてシールを貼っていく「学習チャート」を作成したり、学習内容をクリアするごとに「称号」を与えたりする方法があります。

また、兄弟姉妹がいる家庭では、学習内容を競技形式にして、正解数やスピードを競わせることも効果的です。

ただし、過度な競争にならないよう、協力して目標を達成する要素も組み込むのが重要です。

家庭で実践できる具体的な方法

宿題の達成度を可視化する「レベルアップシート」を作成し、毎日の学習状況に応じてレベルを上げていく方法があります。

また、学習内容に応じた「バッジ」を設定し、特定の分野をマスターしたときに授与すると、達成感を高められます。

読書習慣の形成には、読んだ本の冊数や読書時間に応じて「読書王国」のマップを埋めていく方法も効果的です。

事例3:オンライン学習プラットフォームでの導入事例

オンライン学習プラットフォームでは、学習の進捗に応じてアバター(自分のキャラクター)をカスタマイズできる機能を提供しているものもあります。

以下では、ゲーミフィケーションを取り入れたおすすめ通信教材を紹介しているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

ゲーミフィケーションを取り入れたおすすめ通信教材

ここからは、ゲーミフィケーションを取り入れたおすすめの通信教育教材を紹介します。関連記事:小学生のタブレット学習

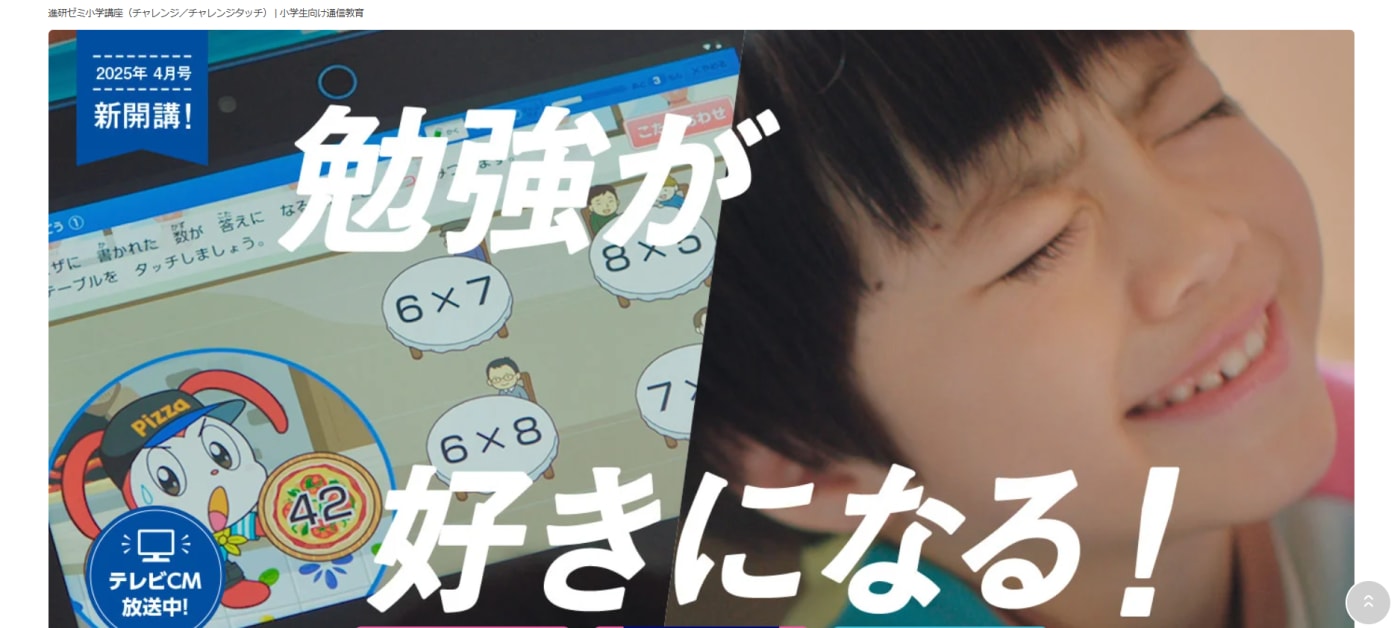

進研ゼミ

進研ゼミは、ベネッセコーポレーションが提供する通信教育講座で、小学生から中学生まで幅広く対応しています。ゲーミフィケーションを活用した、子どものやる気を引き出す工夫が満載です。

小学講座では、紙教材の「チャレンジ」とタブレット学習の「チャレンジタッチ」から選択可能。

特に「チャレンジタッチ」では、ゲーム感覚で学べる仕組みが充実しており、学習の達成度に応じてキャラクターが成長したり、ミッションをクリアすることでごほうびがもらえたりするため、勉強を楽しく続けられます。

中学講座では、テスト勉強を効率化する「AI学習コーチ」が活躍。

テスト範囲や得意・苦手をもとに最適な学習プランを作成し、進捗に応じて自動調整してくれます。

タブレット学習では、動画や音声を活用したクイズ形式で知識を定着させる仕組みが充実。

暗記ゲームやミッション達成型の学習も取り入れられているため、やる気を維持しながら学力を伸ばせるでしょう。

| コース |

|

| 料金 | 1,750円(税込)~ |

| 運営会社 | 株式会社ベネッセコーポレーション |

スマイルゼミ

スマイルゼミは、タブレットひとつで学習が完結する通信教育教材です。

ゲーミフィケーションを取り入れた独自の学習システムで、楽しみながら学習習慣を定着させることができます。

小学生コース・中学生コースともに対話型の学習機能やAIによる学習サポートが充実しており、子どもが自発的に勉強を進められるのが魅力です。

小学生コースでは、学習をサポートする対話型教材「Coachez(コーチーズ)」を導入。

キャラクターとの対話を通じて「答え」ではなく「答えを導く方法」を学ぶことで、自ら考える力を養ってくれます。

教科書準拠の学習に加え、無学年式の「コアトレ」で学年を超えた学習も可能。

ゲームのように学習ミッションを達成する仕組みがあり、子どもが楽しみながら学習を継続できます。

中学生コースでは、主要5教科+実技4科目をタブレット1台で学習可能。

AIを活用した「Coachez」が生徒の疑問をくみ取り、対話形式で思考を整理しながら理解を深めてくれます。

さらに、タブレットが日々の学習状況を分析し、その日に必要な学習内容を提案。

学習時間は1日15分からと、無理なく続けられるのも魅力です。

| コース |

|

| 料金 | 3,630円(税込)~ |

| 運営会社 | 株式会社ジャストシステム |

すらら

すららは、公立小中高校・塾、不登校児童や発達支援を必要とするお子さまの学習サポートなど、様々な教育現場で取り入れられているe-ラーニング学習教材です。

すららの特徴は「無学年式」を取り入れている点。小学校から高校までの5教科全ての範囲・教科の学習に取り組めます。

またすららでは、「挫折の多い最初の3ヶ月」を成功に導けるよう、学習頻度に応じた商品が用意されています。

さらに教材そのものもゲーム感覚で学べる工夫が取り入れられているため、飽きずに学びを深めていくことができるでしょう。

他にもすららでは、学習の取り組みに応じたポイント(トークン)が付与されます。

ポイントをためることで、すらら上でアバターの作成・育成ができるようになります。

さらにポイントをためることでアバター用のアイテムを購入できるようになります。

アバターのレベルアップやアバターの住む部屋のグレードアップは、勉強した証でもあります。

このようにすららではゲーミフィケーションを用い、自己肯定感が育まれる環境・勉強に取り組みたくなる循環を生み出しています。

| コース |

|

| 料金 | 5教科コース(学び放題) 税込10,978円 ※入会金あり |

| 運営会社 | 株式会社すららネット |

天神

全国の小学校教科書に準拠しているだけではなく、教科書の範囲を超えた、応用・発展・入試対策問題も多く収録されています。

さらにプリントアウトできる仕様になっており「書いて解く」紙教材としても活用できるため、分野やお子さまの特性に合わせてタブレット・テキストを使い分けることも可能です。

また問題数が多く類題も豊富に用意されており、問題文章や選択肢が変わったり、異なる図形が表示されたりします。

そのため、問題の本質を理解した上で次のステップ・学習に取り組むことができるでしょう。

さらに音声・アニメーションが充実しており、勉強をしやすく集中力を高められる教材になっています。

学年を超えて勉強に取り組むこともできるため、ゲーム感覚で学習を進めていくことができるでしょう。

| コース | 幼児タブレット版 小学生版 中学生版 天神FirstEnglish |

| 料金 | 1学年1科目:33,000円~ 小学校1~6年まで全教科購入:約86万 |

| 運営会社 | 株式会社タオ ( Tao.co.,Ltd) |

まとめ

ゲーミフィケーションは、ゲーム要素を学習に取り入れることで子どもの学習意欲を高める効果的な手法です。

ポイント制度やレベルアップ機能により学習継続性が向上し、自主性や問題解決能力の育成にも寄与します。

ただし、過度な競争や外発的動機付けへの依存、学習内容の軽視などのデメリットもあるため、バランスの取れた導入が重要です。

学校教育や家庭学習、オンライン学習プラットフォームでの活用事例を参考にして、楽しみながら効果的な学習環境を構築してくださいね。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

-

クラウドとは?基本の仕組みから子どもへの影響、安全な使い方まで徹底解説

スマートフォンやタブレットが普及し、子どもたちの生活にも「クラウド」が自然に入り込む時代になりました。家庭や学校で活用される一方、仕組みや安全性がよくわからず不安に感じる保護者も少なく...

-

SNSのメリット・デメリット!利用の仕方も徹底解説

今や現代人になくてはならない社交ツール「SNS」。とはいえ、使い方がわからない方も多いのでは?この記事ではSNSの楽しみ方・使い方や気をつけたいトラブル、デメリットについて解説しました。

-

ICT教育とは?ITやIoTとの違いと学校での活用事例を徹底解説

2020年、プログラミング教育が必修化します。そんな中でよく耳にするのが「ICT」という言葉。「IT」とはどう違う?学校にICT環境が整うとどんなメリットが?現状、実態は?くわしく解説...

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

子ども向け国旗クイズ学習アプリのメリット・デメリットを解説

空き時間や移動中にサクッと知識を身につけられる。それが学習アプリの魅力です。このコラムでは世界の国旗を遊びながら学べるiPhone/iPadアプリ「世界の国旗クイズ|ゲームで遊んで学べ...

2024.11.06|コエテコ byGMO 編集部

-

プログラミング教室へ習い事として通わせる意味はある?

子どもの習い事として注目が集まっているプログラミング教室。身の回りでも目にする機会が増えてきました。プログラミング教室に通わせることにはどのようなメリット/デメリットがあるのでしょうか...

2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部

-

マイクラで学べるプログラミング教室おすすめ15選!

マインクラフトは、プログラミングも学習できるゲームの1つです。この記事では、マインクラフトで学べるプログラミング教室16選を紹介します。料金相場やメリット・デメリットについても解説して...

2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部

-

小学生向けタイピング練習できる無料サイトおすすめ10選!

家庭でも仕事でもパソコンが必須の時代になりました。最近では学校や塾の授業までオンライン化し、子どものうちからタイピングスキルを身につけることが重要になってきています。この記事では無料で...

2025.12.06|コエテコ byGMO 編集部

-

小学生・中学生向けプログラミングキャンプおすすめ5選+失敗しない選び方ガイド

プログラミングキャンプとは、通塾型のスクールとは違い、スポット(単発)で参加できるプログラミングイベントのことです。この記事ではプログラミングキャンプのメリット・デメリット、かかる費用...

2026.01.05|コエテコ byGMO 編集部