2021年、中学校でのプログラミング教育が拡充!いつから?内容は?全面実施とは?

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

中学校では2021年度から新学習指導要領が「全面実施」となり、プログラミングに関する内容が拡充されていきます。

とはいえ、

「全面実施って何?」

「中学生が学ぶ内容がどう変わるの?」

「何の教科で学ぶの?」

と疑問に思う方も多いことでしょう。

このコラムでは、まだあまり語られていない中学校でのプログラミング教育について解説していきます。

中学校でのプログラミングはすでに始まっている!

実は、中学校でのプログラミング教育については現行の学習指導要領にも記載があります。現在の中学校では2021年から技術・家庭科の技術分野でプログラミング教育が行われています。

技術分野は、さらに以下の4分野にわかれています。

(A)材料と加工の技術これらのうち、「(D)情報の技術 」の中にある「プログラムによる計測・制御」の項目がプログラミングに関する必修科目として実施されています。

(B)生物育成の技術

(C)エネルギー変換の技術

(D)情報の技術

かつては、技術・家庭科の時間は男女にわかれて、男子が技術分野、女子が家庭分野を学ぶのが当然だった時代もありました。

今は、男女に関わらず両方の分野を学習することになっています。

ですので、現在は中学生全員がプログラミング教育の対象であるといえるでしょう。

プログラミング教育がどう変わるの?

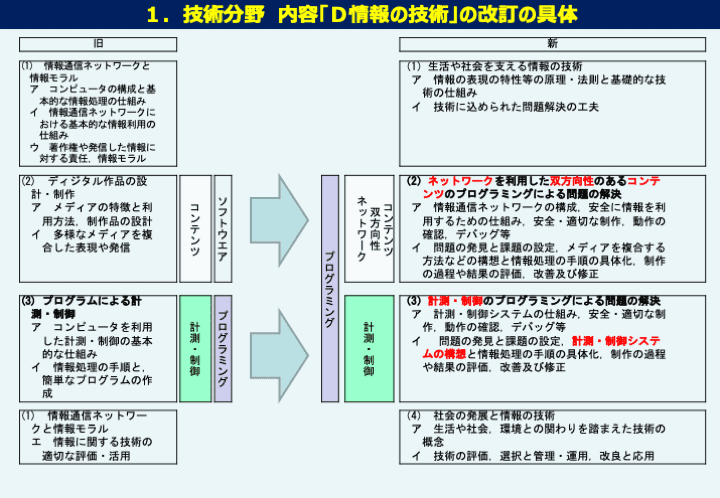

2021年実施予定の新学習指導要領では、「(D)情報の技術 」のうち、「⑵ディジタル作品の設計・制作」が「⑵ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」に変更されます。

新学習指導要領では、単に入力した文字や画像を出力するプログラムの設計よりも発展的な学習が要求されます。

利用者とコンピュータ間で相互にやり取りをしつつ、コンピュータ間でも相互に通信をする双方向的なコンテンツの設計が求められていくとのこと。

具体的には「パソコン室内で利用する文字チャットのプログラム」「複数人でコミュニケーションできるデジタル筆談ボード」などの実践例が挙げられます。

さらに、「⑶プログラムによる計測・制御」の項目が「⑶計測・制御のプログラミングによる問題の解決」 になる点も、大きな変更です。

単にプログラムを制作するのではなく、発見した問題を解決するための課題意識をもって制作し、制作の過程や結果を評価し、修正していくところまでが項目に追加されています。

2021年度からの「全面実施」とは?

中学校のプログラミング教育の拡充においては、現在の中学校1年生(2019年4月に中学入学)は、小学校のプログラミング教育を受けていない学年になります。彼らのプログラミング教育はどのように行われるのでしょうか。

新学習指導要領は、中学校では2021年度から「全面実施」という扱いになります。

「全面実施」は「2021年度に中2、中3の子ども達は、新しい学習指導要領で学んでおかなければならない」という意味になります。

2019年の中学1年生は2021年には中学3年になりますが、彼らの卒業時には新しい学習指導要領での授業が実施されていることが必要となります。

この場合は1年しか期間がないので、先行実施も含めて各学校が計画的に授業を実施することが要求されています。

中学校でのプログラミング教育、実施の課題は?

中学校でのプログラミング教育の拡充にあたり、いくつか課題も考えられます。小学校との接続

多くの中学校では、地域の複数の小学校から1つの中学校へ生徒が進学することが考えられます。小学校でのプログラミング教育は明確に教材や学習項目が定まっているわけではないので、各学校の裁量に任されている部分があります。

そのため、中学校でのプログラミング教育でどのような学習事項を取り上げるのかの調整が難しくなることが予測されます。

予算

文科省側が各学校には計画的な準備をお願いしている現状はありますが、多くの生徒の分のコンピュータやタブレットなどの購入となると費用は高額です。予算を立てるのが難しい学校も出てくるでしょう。

セキュリティ

学校におけるコンピュータやネットワークのセキュリティのルールは様々です。例えば、「USBメモリを接続してはいけない」「インターネット上からソフトウェアをインストールしてはいけない」といった決まりが設けられている場合があります。

そうなると、プログラミングの授業を実施するにあたっての環境構築に困難を伴うことや作成したプログラムの転送が不可能になるなどの問題が予測されます。

現場の先生へのサポートは?

学校の先生が必ずしもIT技術に詳しいわけではないので、授業の実施に不安を抱える先生もいることでしょう。そのような現状もあり、文科省は以下のように現場の先生へのサポートを行っているようです。

- 新学習指導要領の説明会を開き、改訂の主旨や内容を説明。また、動画をYouTube上に公開。

- 教職員支援機構(独立行政法人)では全国の教員を集めて夏休みに5日間の研修を実施し、地域のリーダーを育成。

- 指導主事向けのメーリングリストで良い実践事例の紹介

実際にプログラミングを行なうことを重視

小学校で必修化したプログラミング教育については、プログラミング自体というよりも「プログラミング的思考力」を育むようなものとなっています。それに比べて中学校の指導要領では、実際にプログラミングの技術を用いて課題を解決することが目標とされています。義務教育の中に組み込まれるくらいですから、プログラミングの技術は今後ますます重要になることが予測されます。実際にコードを書くプログラマーやエンジニアなどの職種に就かない場合でも、身の回りにあるWebサービスやハードウェアがどのような仕組みで動いているのかを理解しておいた方が良いでしょう。

国語や数学、英語などの場合は、親側も勉強したことがあるのである程度は教えることができるでしょう。しかし、プログラミングになると分からないことだらけ……といったこともあるかもしれません。そういう場合は、子供向けのプログラミングスクールを利用したり、親も一緒に学んでみたりすることがおすすめです。

まとめ:まだ実態の見えにくい中学校、これからに期待

来年度から小学校で必修化するプログラミング教育。予算や先生方の負担の面もあり、実態が見えにくいのが現実ですが、引き続きコエテコではプログラミング教育についてお伝えしていきます。小学校でのプログラミング教育について知りたい方は、こちらの「まるわかりガイド」をどうぞ。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

小学校で学ぶプログラミング教育とは?背景や目的を詳しく解説

小学校でプログラミング教育が必修化されて以降、中学校や高校にも広がり、子どもたちがプログラミングに触れる機会は確実に増えています。一方で、保護者の中には「何を学んでいるのか」「将来にど...

2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部

-

QUREOとは?ゲーム感覚で楽しめるプログラミング教材の使い方と特徴

小学校でプログラミング教育が必修化します。そんな中、子ども向けプログラミング学習教材も世界中でどんどん開発・発売されています。この記事ではプログラミング学習教材「QUREO(キュレオ)...

2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部

-

日本は遅れてる?海外のプログラミング教育の現状!

日本では小学校のプログラミング教育が2020年から必修化されることになっており、中学校では2012年から「技術・家庭科」で「プログラムによる計測・制御」が必修の授業として行われています...

2025.06.24|さえ

-

プログラミングに強い私立中学校5選まとめ

2020年小学校でのプログラミング教育必修化に引き続き、中学でも順次プログラミング教育の比重が高まっていくと予想されています。ここでは、プログラミングの授業に力を入れている私立中学校を...

2025.04.18|コエテコ byGMO 編集部

-

Viscuit(ビスケット)とは?無料でプログラミング学習ができる?

2020年4月より小学校でプログラミング教育が必修化します。この記事では「コンピュータは粘土だ!!」というポリシーで開発された、対象年齢4歳以上のビジュアルプログラミング言語Viscu...

2025.11.17|プログラミング教室ガイド