デジタル教科書とは?2025年から本格導入がスタート!メリット・デメリットや今後の展望も解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

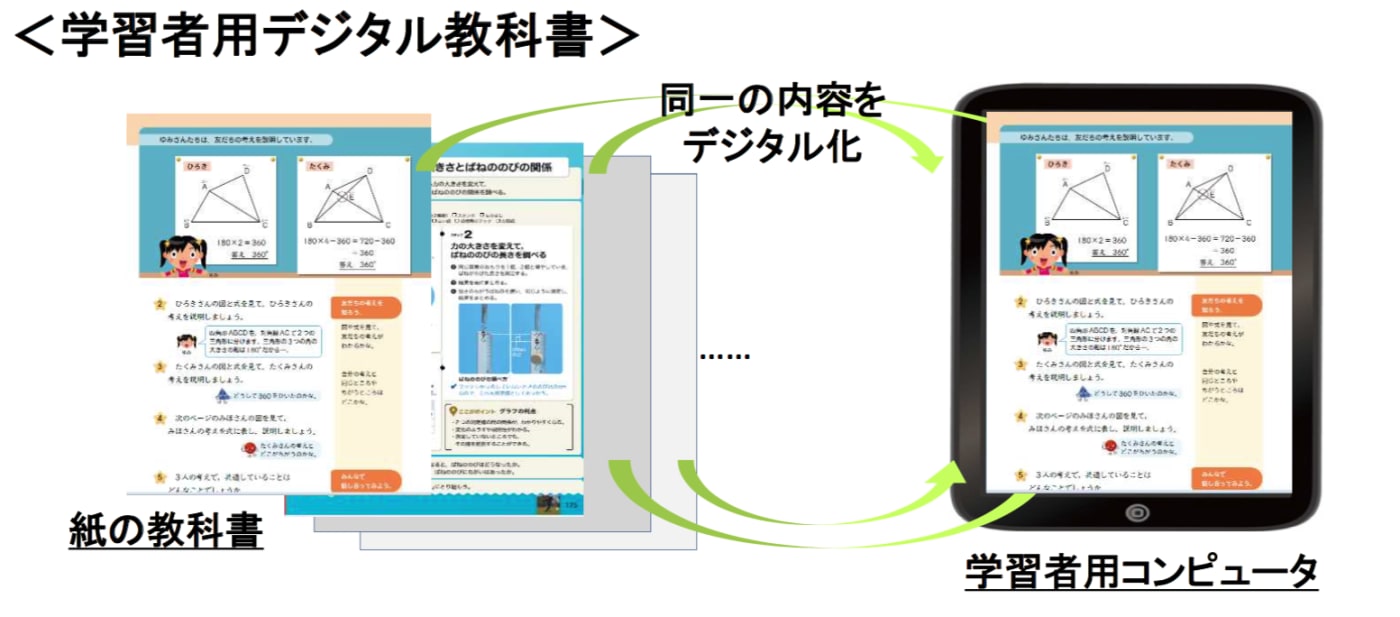

デジタル教科書とは、紙の教科書の内容をデジタル化し、タブレットやPCで閲覧できるようにしたものです。単に紙の内容を電子化するだけではなく、動画や音声など多様なメディアを掲載したり、書き込みや検索などの機能が追加されたりしています。

文部科学省は、デジタル教科書を「教科書の内容の全部(電磁的記録に記録された教科書の一部を印刷した物を併用する場合は、その部分を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材」と定義しています。

端末を子ども達が手にしても、端末だけでは授業ができません。インターネットで検索し調べ学習をするだけでなく、国語も算数も端末を活用した授業を展開するには、教科書が必要です。

今回は、まず「教科書」について触れた上で、デジタル教科書の普及やメリット・デメリットなどについてもわかりやすく解説します。

そもそも教科書って?

もちろん私たちは教科書がどんなものかは知っていますが、どのように選ばれ子ども達に配布されているのかはご存知でしょうか。まず教科書の定義を見てみましょう。

教科書は正式には「教科用図書」といい、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などの学校で教科を教える中心的な教材として使われる児童生徒用の図書のことです。我が国では学校教育における教科書の重要性を踏まえ、原則として上記の学校では文部科学大臣の検定に合格した教科書を使用しなければなりません。

引用:教科書/文部科学省

教科書が子ども達に届くまでの流れ

| 1年目 | 民間で著作・編集 |

| 2年目 | 専門家による検定 |

| 3年目 | 教育委員会や国立私立学校の校長が 使用する教科書を選ぶ |

| 4年目 | 子ども達に配布 |

小学校の教科書っていくら?

文部科学省では、国公私立の義務教育諸学校の全児童生徒について、全教科の教科書を国が購入し、無償で配布するとしています。ちなみに小学校では教科書1冊あたりの平均定価は379円、児童ひとりの1年間の平均教科書費は約4,000円です。令和5年度の教科書購入費は約485億円が計上されていました。

教科書は「タダ」で配布されるものと思い込んでいますが、実はデジタル教科書は現時点では完全な無償ではありません。

令和6年度の予算では、デジタル教科書購入費として約16億円が計上されました。この予算は一部の教科のみですが、デジタル教科書を国が対象学年に無償で配布するためで、実際にすでに実施されています。政府は段階的に無償化を広げていこうとしています。

では、そのデジタル教科書について深掘りしていきましょう。

デジタル教科書とは

デジタル教科書は、タブレットやノートパソコンで見られる教科書です。今の時点では原則として紙の教科書とほぼ同じ内容です。内容は同じですがデジタル教科書だからこそ出来ることがあります。

デジタル教科書ができること

- テキストの読み上げ

- 本文や図版の拡大

- 配色やフォントの変更

- QRコード等を利用しリンク先を設定

たとえば社会科の地図は、上記のように地域を指定し、拡大して見られます。

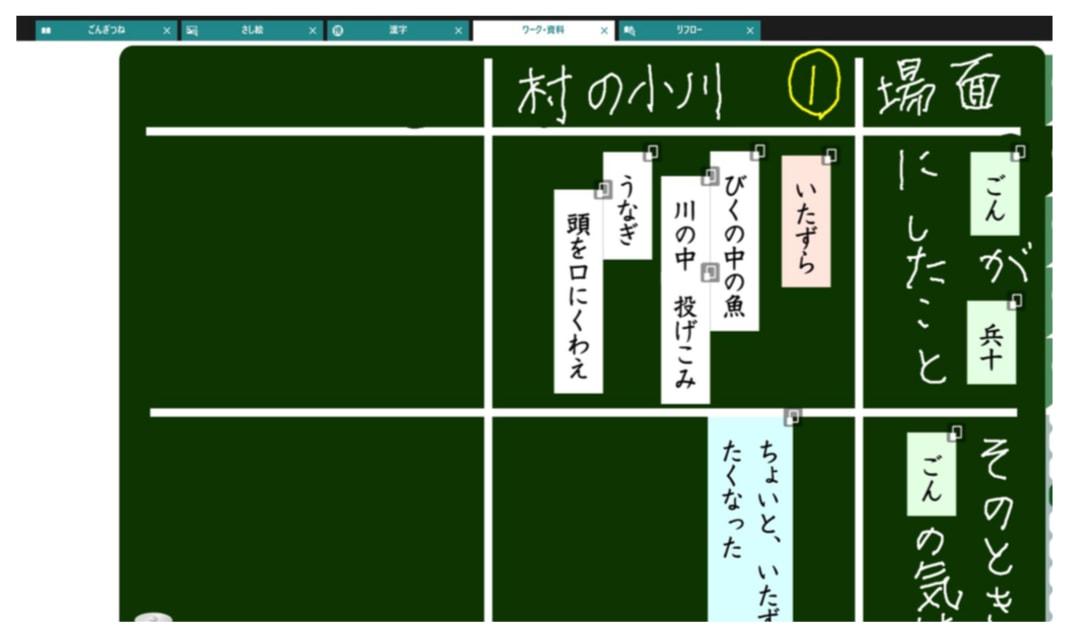

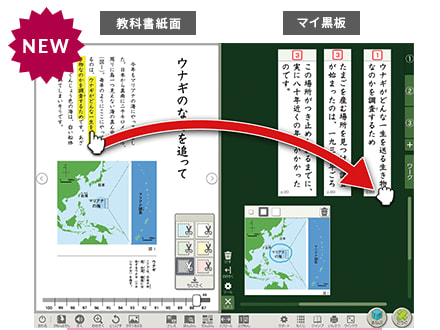

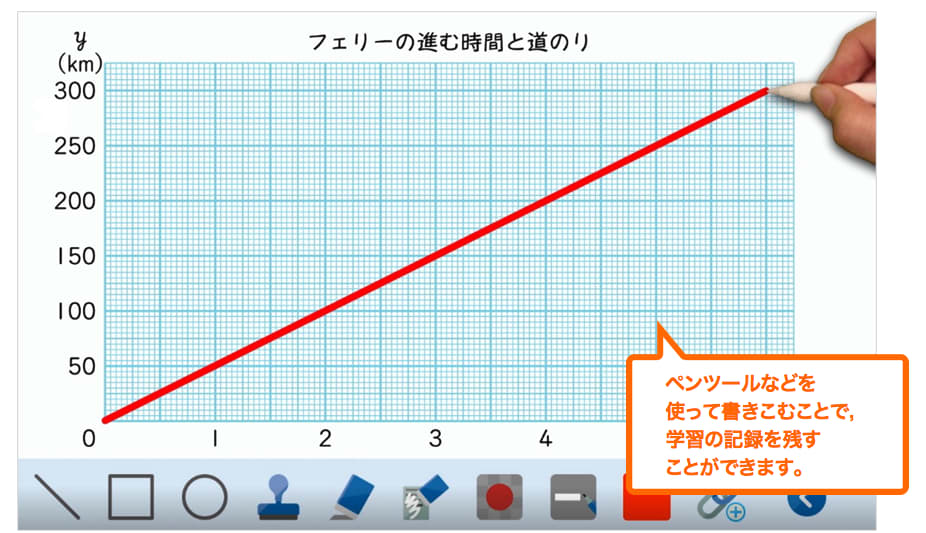

こんな風に教科書本文から抜き出した文章カードを置いて、物語の内容を整理できます。東京書籍を例に出していますが、マイ黒板機能では、ペンツールで記入しつつ、カードは自由に動かせるので、試行錯誤しながら何度も試せます。

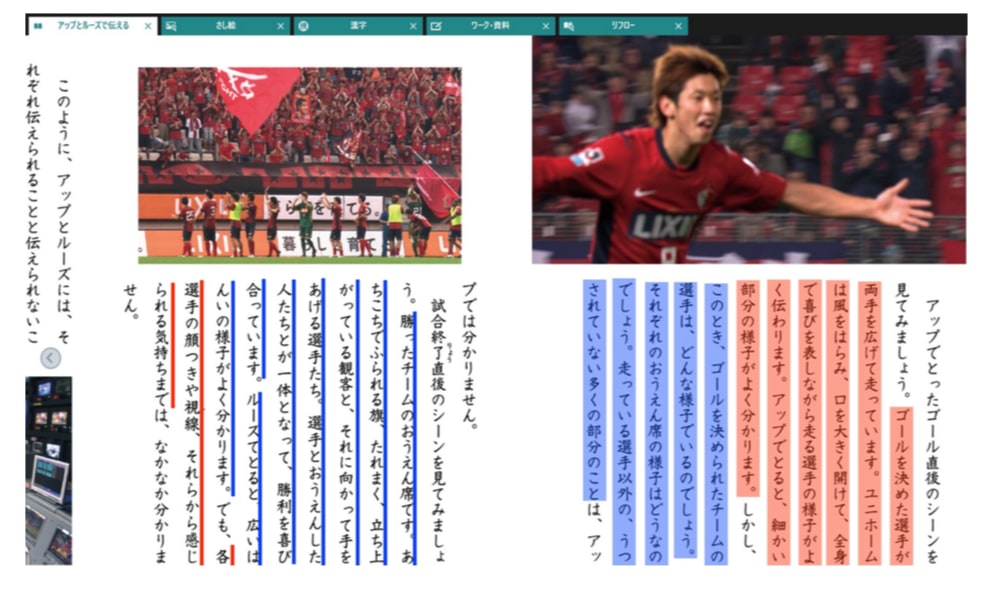

光村図書による国語の教科書も同じように、黒板機能があって、本文からポイントを抜き出し、整理してお友だちとの話し合いなどに活用できるようになっています。

ペンツールを利用すれば、グラフも何度でもやり直せます。間違うのが嫌だから隣の子がどうやってるか、チラ見してマネしちゃう!なんてことを子どもはよく行います。これなら、書いて消してを繰り返せますから正解まで何度でもトライできます。

間違ったところをガシガシと消しゴムでこすってノートが破れて「あーーー!」なんて子どもが癇癪をおこすことも減りそうです!

デジタル教科書のメリット

- 拡大表示が簡単にできる

- 動画や音声の再生

- 書き込みや保存ができる

- 教科書上でカードを動かすなど試行錯誤がしやすい

- AI技術との連携による個別最適化学習の実現

小学生向けの通信教育がタブレットを取り入れ始めています。 情報を視覚的にとらえやすいタブレット学習は、印象に残りやすく、紙よりも手軽で場所を選ばずに勉強できるため、大きな注目を集めています。 今回はコエテコ編集部おすすめの小学生向けタブレット学習教材ランキングについてまとめました。

2026/01/28

デジタル教科書のデメリット

- 端末の画面に集中しすぎてしまう

- 目が疲れる、視力低下の誘因にならないかといった不安

- セキュリティ管理等の問題

- 壊れた場合の対応

- お金がかかる

デジタル教科書を使った授業ではどうしても手元の画面のほうに子どもの集中がいってしまう、他の人の考えを聞くときや教師に注目してほしい時には切り替えが大事

良い姿勢で画面から30㎝以上離すことができなかった子どもに関しては、特に目が疲れやすい、疲れたと感じる子どもが一定数いる幼児期からスマホやタブレットを見ている子ども達は、家庭でも端末に触れており、授業でも使用することで、視力低下などに悪い影響がないか、といった不安点に触れています。

またデメリットとは少し違いますが、デジタル教科書をどう活用するか、教える側のスキルや工夫によっても当初は大きな差がでそうです。先生への指導やサポート体制がしっかり整うかどうかも、課題のひとつと言えるでしょう。

結論として、健康被害といった大きな問題はなく、デジタル教科書はメリットのほうが大きい印象があります。

参考:デジタル教科書の効果・影響に関する実証研究報告書/文部科学省

大学入試もコンピュータで行う!?デジタル教科書に慣れておきたい

デジタル教科書の実証研究報告書を見ると、高校教師の意見が目に留まりました。今後、大学入試が紙ではなくコンピュータによるもの、いわゆるCBT化することを前提に考えると、デジタル環境に慣れておくべきセンター試験から共通テストに変わったことはご存知かもしれませんが、いずれ大学入試がコンピュータで行われる、CBT化される方向で進んでいることはご存知ですか?

入試もコンピュータで行うのであれば、義務教育からデジタル環境に慣れ、中学高校では一部のテストはコンピュータで行うなど、本番に向けて慣れておくほうが良いだろうという意見にはうなずけます。

いろいろな方向から考えても、デジタル教科書の導入は必要と感じられますね。

参考:令和2年12月デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議/文部科学省

デジタル教科書の無償化が大きなポイント

最初に「紙の教科書はタダでもらえる、でもデジタル教科書はお金がかかる」と説明しました。なかなか魅力的に見えるデジタル教科書ですが、実は現時点では「有償」つまり購入しなくてはならないのです。東京書籍の料金表でざっくり計算すると、小学4年生で子ども用のデジタル教科書ライセンスを購入すると約4,000円です。

最初に出ていた「紙の教科書」の値段と変わらないけど?

とはいえ、原則として紙の教科書と併用しなくてはならない今は、無償の紙の教科書+ほぼ同額のデジタル教科書代が必要となります。デジタル教科書を導入している学校では主に自治体、私立であれば保護者負担の部分もあるでしょう。

それだけでなく、教師、学校側もデジタル教科書のライセンスが必要です。指導者用では、たとえば1年生の国語のみで76,000円、WEB配信は1年契約で20,000円ですから、全教科を揃えるとなると、なかなかの金額になります。

これを日本全国に広げるとなると、大変ですよね。

前述したように、令和6年度予算では、16億円がデジタル教科書の提供分として計上されましたが、全国の小中学校に国が全教科のデジタル教科書を提供するには、さらに多くの予算が必要です。

現実にすべての公立小学校・中学校にデジタル教科書が行き渡るまで、ながーい道のりな感じがしてきちゃいました

デジタル教科書の普及について

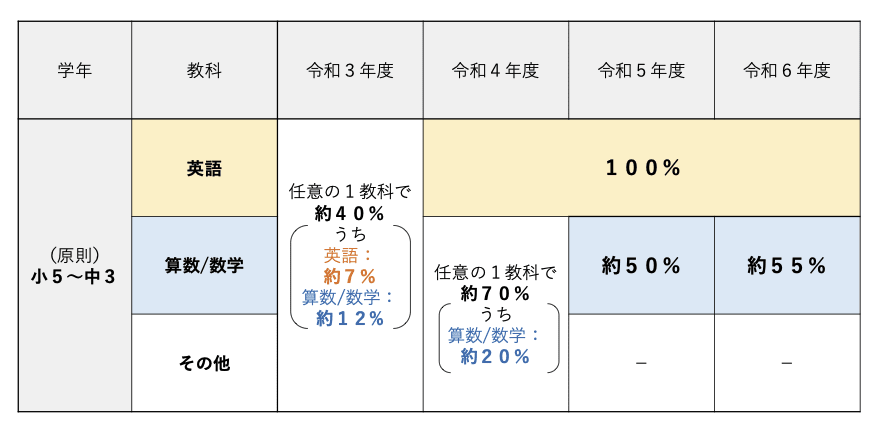

令和6年度からはすべての小中学校の小5〜中3を対象に、英語の学習者用デジタル教科書が国から提供されています。つまり、今、小学校に通っている高学年のお子さんは、英語に関してはデジタル教科書は一律、配布されている環境にあるわけです。

英語学習では、発音やリスニングが重要な要素です。デジタル教科書は、ネイティブスピーカーの発音を何度も聞いたり、音声速度を調整したりできるため、まず英語から、そして次に必要とされている算数・数学に予算が割り振られているようです。

ただし、無償で配布された英語のデジタル教科書、あるいは段階的にですが配布されている算数や数学のデジタル教科書も、実際に授業で活用されているかは、学校や先生次第の面があります。

次で説明しますが、2025年からは本格的なデジタル教科書への移行がスタートしています。実証や試験的な導入から、一歩ずつ進んでいる感じですね。

2025年度から本格始動!「紙とデジタルの教科書共存へ」

2024年度までのデジタル教科書は「紙の教科書を補助する」という位置づけでしたが、2025年度からは大きく変わり、新たに「紙の教科書とデジタル教科書の併用」が原則となりました。前述したように、すでに英語のデジタル教科書の配布は全国の対象学年に無償で100%行われています。ただし、これは完全なデジタル移行を意味するものではありません。あくまで紙の教科書の代替ではなく、両者を併用する形。教師や生徒が学習内容や場面に応じて、紙とデジタルを適切に使い分けることが想定されています。

少し前の調査にはなりますが、授業での学習者用デジタル教科書の使用頻度は向上しつつあるものの、4回に1回未満との回答が約半数(令和5年度文科省調査)。デジタル教科書は「整備されている」が、「授業でガンガン使ってはいない」状況と言えそうです。でも、先生によっては積極的に利用しているケースもあるでしょうし、学校が推進している場合もあるはず。

この辺りを含めて、保護者としては学校の対応など関心を持って見ていきたいですね。

将来的には段階的にデジタル教科書が主流になる可能性はありますが、当面はまだまだ紙の教科書の出番もありそうです。

GIGAスクール構想とデジタル教科書

GIGAスクール構想は、文部科学省が進める教育のICT化プロジェクトです。当初計画では2023年度までとされていた整備目標は前倒しされ、2021年度までに全国の小中学校でほぼ100%の端末整備が完了しました。2025年では、初期導入された端末の更新期を迎え、第2期GIGAスクール構想として機器の刷新やAIも含め幅広い活用が進んでいます。親としては、状況が把握しづらいところですが、授業公開時などにぜひ関心を持って、タブレットの利用やデジタル教科書の活用を見てくださいね。

デジタル教科書の「これから」

これからデジタル教科書は、ますます進化していくと期待されています。特に、AI(人工知能)やビッグデータ(大量の情報を分析する技術)と連携することで、子ども一人ひとりにぴったり合った学習ができるようになるかもしれません。2025年からは、紙の教科書とデジタル教科書を一緒に使う方法が広がります。それにより、先生たちや学校が実際に使ってみて、もっと効果的な活用方法を見つけていくことができます。

ただし、デジタルと紙の教科書、それぞれの良さを理解して、必要に応じて使い分けることが大切になっていくかもしれません。完全にデジタルに頼るのではなく、子ども一人ひとりの学び方や成長に合わせて、バランスの取れた方法が求められるようになっていくのではないでしょうか。

ぺらぺらマンガの変わりになるものは出てくるのだろうか?

デジタル教科書を見ると驚きます。英語ならスピーカーからネイティブの発音が聞けるでしょうし、理科では動画で実験の様子もわかるし、もっと知りたいことがあればクリックすると関連する優良なコンテンツにつながるといった機能に、授業の幅は大きく広がることでしょう。加えてAIも活用するようになると、教科書からの学びは大きく変わる可能性があります。私たち親も、教科書の変遷にも興味と関心を持っていきたいですね。

ところで、鉛筆をクルクル指で回したり、鼻の上にのせたり、紙の教科書の隅っこに、棒人間書いてぺらぺらマンガを密かに作っていた授業風景がよみがえる、昭和な母は考えます。

整ったICT環境で最新の学習ツールとなっても、子ども心は今も昔も変わらない部分があるのではないか。どんなに素晴らしい機器でよくできたデジタル教科書でも、楽しく学ぶ子と「わかんない〜!」とさじを投げる子もいるでしょう。

学校での学びを放置せず、「どれどれ、見せてごらん」と親が声をかけることが大事なのかもしれません。

デジタル教科書がいくら音声つきでも、「よくできたね!」と自動的に花丸をつけてくれるようになったとしても、小学生の子どもがもっとも喜ぶのは、やはり親の「がんばったね!」という温かみのある言葉ではないでしょうか。

参考:

「大規模アンケート調査等の実施による学習者用デジタル教科書の効果・影響等の把握・分析等に関する実証研究事業 成果報告書」

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

ビッグデータとは?基礎知識から教育分野での活用事例まで徹底解説!

ビッグデータとは?SNSの普及により耳にすることの多くなった「ビッグデータ」。この記事ではビッグデータの具体的な活用法方法やメリット、デメリット、リスクなどを分かりやすく解説します。

2025.05.30|プログラミング教室ガイド

-

子どものプログラミング学習におすすめのパソコン10選|予算やスペックなどの選び方をご紹介

2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されることを受けて、今のうちからお子さんにプログラミングに触れさせておこうと考えている親御さんは多いようです。 プログラミングをするた...

2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部

-

Blenderとは?基本の使い方や特徴、活用事例3つを徹底解説

Blenderは、無料で利用できる高性能な3DCGソフトとして、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに支持されています。モデリングやアニメーション、レンダリングといった多彩な...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

日本語プログラミング言語「ドリトル」「なでしこ」とは?サンプルコードや活用例

プログラミング言語というと英語で書かれていて分かりにくいというイメージが持たれがちですが、日本語を使ってプログラミングできるソフトがあります。子どもにも扱いやすく、学校の授業で活用され...

2024.11.06|コエテコ教育コラム

-

中学生向けプログラミング教室おすすめ12選!オンラインも【2026年最新】

習い事をするときに必要なのは目標を考えた選択でしょう。大学入試にも情報科目が追加されているところもあるため、中学生のうちにプログラミング学習はおすすめです。 この記事では、プログラミ...

2026.02.03|コエテコ byGMO 編集部

今、子どもが使っている教科書は4年前に制作されてるんだ!けっこうタイムラグありますね。