【11選】中学生におすすめの家庭学習教材とは?4つの選び方と習慣にさせるコツ

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

-

監修者

-

GMOインターネットグループ デベロッパーエキスパート(プロダクトマネージャー)

沼田 直之GMOメディア株式会社に2009年に入社。大規模BtoCサービスの開発・運用を担当した後、2017年よりプログラミング教育ポータル「コエテコ」の編集長として教育全般に関する幅広い知識と実績を蓄積。プログラミングやIT教育、キャリア支援、教育の現場取材を通じて、教育分野の課題解決に貢献している。 現在は、教育事業におけるPdMとして、プロダクト設計からマーケティング、広報活動まで幅広く対応。教育に携わる家庭人として、子どもの学びにも力を注ぐ。

-

自宅学習では、スマートフォンやゲームが誘惑となり、集中できない中学生も多いのではないでしょうか。

学習範囲が広がるとともに勉強の内容が本格化する中学生になると、自宅学習を習慣化することが大切です。

しかし自宅学習を習慣化するには、自分にあった教材を選びが不可欠です。

そこで記事では、中学生におすすめの家庭学習教材を紹介するとともに、教材選びのポイントや中学生が家庭学習を習慣化するコツなどを解説します。

中学生がするべき家庭学習の内容3選

中学生が取り組むべき家庭学習としては、次の3つが挙げられます。

- 学校の授業のための予習・復習

- 定期テスト対策

- 本格的な高校受験

ここでは、なぜ中学生の自宅学習で上記3つに取り組むべきなのか、解説します。

学校の授業のための予習・復習

中学生が家庭学習で学校の授業のための予習・復習に取り組むべき理由は、学力の定着と向上に不可欠だからです。授業は新しい知識や概念を学ぶ主要な場ですが、限られた時間内ですべてを完璧に理解するのは困難です。

予習をすることで、授業で扱う内容を事前に把握し、自分がどこを理解していて、どこがわからないのかを明確にできます。

また、あらかじめ疑問点を持っておくことで、積極的に授業に参加する姿勢も養われます。

一方で、復習は学んだ知識を定着させるために欠かせない取り組みです。

人間の脳は、一度学んだことを時間の経過とともに忘れてしまう「忘却曲線」という性質を持っています。

授業後すぐに復習することで、記憶が新しいうちに内容を整理し、知識を長期記憶として定着させることができるでしょう。

週末に1週間の学習内容をまとめて復習する習慣をつけたり、問題集を解いたりするのも効果的です。

予習と復習を習慣化することで、日々の授業内容を確実に理解することができるでしょう。

定期テスト対策

中学生が家庭学習で注力すべき項目として、定期テスト対策が挙げられます。定期テストは、その学期に学んだ内容の理解度を総合的に測るためのものであり、これまでの予習・復習の成果が試されます。

テスト勉強を通じて、自分がどの科目のどの単元が苦手なのか、どの部分の理解が不十分なのかを具体的に把握できます。

テスト範囲が発表されたら、どの科目にどれだけの時間をかけるべきか、どの問題集を解くべきかといった具体的な計画を立てる練習ができます。

また、定期テストで良い結果を出すことは、学習へのモチベーション向上にもつながるでしょう。

定期テストを目標に設定することで、日々の学習にメリハリが生まれ、計画的に学力を向上させることが可能になります。

本格的な高校受験

家庭学習時に本格的な高校受験対策に注力すべき理由は、将来の選択肢を広げ、自己の目標達成能力を養うためです。高校受験は、人生で初めて経験する大きな試練の一つです。

志望校に合格するためには、より広範囲で深い知識と応用力が求められます。

特に、難関校を目指す場合は、基礎学力だけでなく、思考力や記述力を問われる問題にも対応できる総合的な学力が必要です。

また、高校受験は将来のキャリアを考えるきっかけにもなります。

志望校選びを通じて、自分が何を学びたいのか、将来どのような道に進みたいのかを具体的に考えることができます。

高校受験に向けた家庭学習は、単に学力を高めるだけでなく、人間的な成長を促し、将来の可能性を広げるための重要なステップといえるでしょう。

中学生の家庭学習におすすめ教材11選

ここでは、中学生の自宅学習におすすめする、次の10種の通信教材の特徴や魅力を紹介します。

- スマイルゼミ

- 家庭教師の銀河

- 家庭教師のナイト

- そら塾

- トライのオンライン個別指導塾

- 東進オンライン学校中学部

- 進研ゼミ中学講座

- GIPS

- すららネット

- 中学ポピー

参考:通信教育中学生

参考:高校受験対策可能な通信教育

トライのオンライン個別指導塾

トライは147万人の指導実績に基づく学習方法による、マンツーマン授業が特徴です。

対話をしながら授業が進んでいくため、分かったつもりでは終わりません。

生徒が自分の言葉で説明できるようになるまで繰り返すことで、理解を促進します。

全国に約33万人いる教師の中から、生徒に合う教師を選べるのも特徴。

教師との相性がいまいちという場合には、無料で交代を依頼できます。

教師とは別に、カリキュラムを作成し学習を支える教育プランナーのサポートも、成績アップにつながるポイントです。

| 料金 | 10,000円台〜/月 |

| 対応教科 | 国語、英語、数学、理科、社会 |

| 学習形態 | オンライン個別指導 |

| 教科書準拠 | ×(生徒の苦手に合わせて指導) |

| 運営会社 | 株式会社トライグループ |

参考:トライのオンライン個別指導塾の評判・口コミ

スマイルゼミ

模擬テストで実力診断できるのは、スマイルゼミです。

スマイルゼミはタブレット1台で9教科学習することができ、リスニングやドリル教材なども搭載されていることが特徴です。

アニメーション教材や専門の講師による映像授業を視聴できるから、わからない箇所も繰り返し見返すことが可能です。

カリキュラムの内容は教科書準拠となっており、それぞれの学校の授業進度に合わせた内容だから、定期テスト対策に利用することもできます。

スマイルゼミの利用料は、月額7,480円(税込)です。お試し入会は2週間利用できるため、気軽に申し込みたいですね。

| 料金 | 7,480円(税込)~/月 |

| 対応教科 | 国語、数学、英語、理科、社会、音楽、美術、技術家庭科、保険体育 |

| 学習形態 | タブレット |

| 教科書準拠 | ○ |

| 運営会社 | 株式会社ジャストシステム |

子どもの家庭学習の教材として従来のドリルやテキスト型の通信教育から、オンライン学習に主流が移り変わりつつあります。今回はスマイルゼミについて、リアルな口コミ・評価をご紹介すると共に、口コミから考察するメリット・デメリットやコース・料金まで徹底解説いたします。

2026/01/02

家庭教師の銀河

生徒の自立を大切にしているのは家庭教師の銀河です。

自らすすんでやりたくなる勉強方法で指導するため、主体的に学習に取り組めるようになります。

リーズナブルな価格も特徴です。中学生なら1コマ30分が1,375円。

加えて兄弟同時指導は無料で受けられます。

1回に2コマを週1ペースで受講すると月11,000円です。

併せて講師の紹介料、交代にかかる費用、年会費も無料に設定されています。

| 料金 | 30分:1,375円 |

| 対応教科 | 国語、英語、数学、理科、社会 |

| 学習形態 | オンライン個別指導 |

| 教科書準拠 | 〇 |

| 運営会社 | 株式会社Well-stone |

参考:家庭教師の銀河の評判

家庭教師のナイト

家庭教師のナイトでは、やる気を引き出しながら定期テスト対策を行っています。

全国どこでも1対1のオンライン授業を提供しており、科目ごとの重要ポイントを徹底的に指導。

何が重要なのか理解できれば結果に表れやすく、点数が伸びればやる気がさらにアップするという仕組みです。

授業日以外もLINEを使って積極的にフォローアップを行っており、生徒一人ひとりに合わせて的確なサポートを実施。

学習進捗に合わせ、勉強の習慣づけや成績向上をサポートします。

24時間見放題の映像授業が用意されており、学校や部活、他の習い事で忙しいお子さまでも隙間時間を活用して学習できるのも嬉しいポイントです。

| 料金 | 1コマ60分(月4回):月12,000円(税込) 1コマ90分(月4回):月16,000円(税込) |

| 対応教科 | 国語、英語、数学、理科、社会 |

| 学習形態 | オンライン個別指導 |

| 教科書準拠 | 〇 |

| 運営会社 | 株式会社スター |

参考:家庭教師のナイトの評判・口コミ

そら塾

そら塾は先生と対話しながら、実際に隣で教わっているように授業が進んでいくオンライン個別指導塾です。

分からないところが出てきたらその場ですぐに質問できるため、苦手な箇所を1つずつ確実に解決していけます。

首都圏の有名大学に在籍しているか卒業した先生が中心のため、先生との年齢が近くコミュニケーションが取りやすいのも特徴です。

授業中に気軽に質問できる関係性が築きやすいのも、苦手をなくしていくのに役立ちます。

質の高い個別指導を月5,800円~の低価格で受けられるのもメリットです。

| 料金 | 7,200円(税込)~/月 |

| 対応教科 | 国語、英語、数学、理科、社会(地理・歴史・公民) |

| 学習形態 | オンライン個別指導 |

| 教科書準拠 | 〇 |

| 運営会社 | 株式会社スプリックス |

東進オンライン学校中学部

日本一の東大現役合格実績がある東進が提供しているのは、東進オンライン学校中学部です。

ネイティブと日本人のダブル講師が英語を指導するから、英語に苦手意識がある中学生におすすめの教材です。

数学は模型やアニメーションを利用してわかりやすく解説するため、学んだ内容が定着しやすいことがメリット。

定期テストで90点以上を目指す学習法を採用しているから、実戦力が身に付きやすい教材として高い評価を得ています。

標準講座と実戦力養成講座が用意されており、自分の理解力に合わせた講座を選んで学習することができます。

受講料は、月額3,278円(税込)となっているため、コストを抑えて教材を利用したいご家庭に向いています。

| 料金 | 3,278円(税込)/月 |

| 対応教科 | 国語、数学、英語、理科、社会 |

| 学習形態 | オンデマンド型 |

| 教科書準拠 | × |

| 運営会社 | 株式会社ナガセ |

オンライン学習が主流になりつつある子どもの家庭学習。しかし一口に家庭学習用の教材と言っても様々なサービスが提供されており、教材選びに難儀する保護者様も少なくないでしょう。東進オンライン学校について特徴や料金を紹介すると共に、口コミから考察する利用メリットなどを解説します。

2026/01/05

進研ゼミ中学講座

定期テスト対策に利用しやすい教材は、進研ゼミ中学講座です。

問題は繰り返して覚えられるから、暗記力がアップしやすいことがメリットです。

テスト前には、わからない問題を先生に質問することもできます。

テスト前以外でも、質問した際には24時間以内に回答が送られます。

個別プランが用意されるため、部活で忙しい中学生でも学習と両立しやすい教材として高い評価を得ています。

9教科と英語検定対策なども含み、月額6,990円(税込)~利用できます。

オンラインライブ授業も受講できるため、実際の塾に通っているような臨場感で授業を受けられることが魅力です。

| 料金 |

■ハイブリッドスタイル(タブレット+紙教材) 中学1年生:月額6,990円~ 中学2年生:月額7,140円~ 中学3年生:月額7,190円~ ■オリジナルスタイル(紙教材) 中学1年生:月額6,400円~ 中学2年生:月額6,570円~ 中学3年生:月額7,090円~ |

| 対応教科 | 国語、数学、英語、理科、社会 |

| 学習形態 | テキストorテキスト+タブレット |

| 教科書準拠 | 〇 |

| 運営会社 |

株式会社ベネッセコーポレーション |

小学校と中学校は同じ義務教育ですが「中学生になったら勉強がわからなくなった」「部活との両立が難しい」と感じる学生も多いでしょう。あっという間に受験期を迎えてしまうため、中学校入学前から通信教育を検討するケースも増えているんだとか。そこで今回進研ゼミ中学講座の口コミや評判をご紹介します。良い口コミ・悪い口コミを読んで通信教育を考えるきっかけにしてみてくださいね。

2026/01/11

GIPS

GIPSでは、一人ひとりに合わせてリアルタイム&マンツーマンで指導を行っています。

お子さまに合った学習計画の作成はもちろん、学習法の提案や宿題の確認など、それぞれの学習状況に合わせて柔軟にサポートすることが可能です。

英検や漢検などの資格・検定にも個別で対応してくれます。

手厚いオンライン自習サポートも、魅力の一つ。

オンライン授業は24時間閲覧できるため、隙間時間を活用して好きな時間に学習できます。

LINE質問チャットも、24時間何度利用しても無料です。

オンライン学習だとモチベーションが下がりがちですが、月額330円でオンライン自習室も利用できます。

| 料金 | 中1・中2コース:月額 14,180 円~ 中3コース:月額 15,180 円~ |

| 対応教科 | 国語、英語、数学、理科、社会 |

| 学習形態 | オンライン個別指導 |

| 教科書準拠 | 〇 |

| 運営会社 | 株式会社GIPS |

すららネット

無学年式のオンライン教材で40万人が利用しているのは、すららネットです。

教材は、小学校から高校までの5教科(国語・数学・英語・理科・社会)に対応しています。

すららネットでは、1人ひとりに最適な学習が提供できるアダプティブラーニングを採用しています。

ゲーム感覚で学べるゲーミフィケーション教材が導入されているから、学習に集中できない中学生でも楽しみながら学べるでしょう。

目標を達成するとトークンを獲得でき、たまったトークンで報酬をもらえることが嬉しいポイントです。

| 料金 | 3教科(国・数・英)コース:8,800円/月(税込) 4教科(国・数・理・社)コース:8,800円/月(税込) 5教科(国・数・理・社・英)コース:10,978円/月(税込) |

| 対応教科 | 国語、英語、数学、理科、社会 |

| 学習形態 | タブレット |

| 教科書準拠 | △(文部科学省の学習指導要領には対応済だが、特定の教科書の項目配列に準拠しているわけではない) |

| 運営会社 | 株式会社すららネット |

天神

天神は、学校の授業理解を深めながら家庭学習を定着させたい中学生におすすめの教材です。

教科書準拠で構成されているため、日々の授業内容と無理なく連動し、定期テスト対策や内申対策にも取り組みやすい点が特長。

単元ごとに理解度を確認できる仕組みがあり、「分かったつもり」を防ぎながら基礎から応用へ段階的に学習を進められます。

豊富な問題量と反復設計により、知識の定着を図れる点も魅力です。

音声読み上げや丁寧な解説が用意されているため、苦手分野でも一人で学びやすく、学年を超えた先取り・戻り学習にも対応しています。

| 料金 | 要問い合わせ |

| 対応教科 | 国語、英語、数学、理科、社会 |

| 学習形態 | デジタル教材 |

| 教科書準拠 | 〇 |

| 運営会社 | 株式会社タオ |

中学ポピー

毎日の予習・復習に活用しやすい教材は、中学ポピーです。

中学ポピーの教材は、教科書のまとめや練習・応用問題が掲載されています。

さらに、定期テスト対策をサポートする教材や英語の4技能を伸ばす教材も利用できます。

1ページあたり10~30分ほどで学習でき、自宅学習で取り組みやすい内容となっています。

| 料金 | 4,980円(税込)~/月 |

| 対応教科 | 国語、英語、数学、理科、社会 |

| 学習形態 | テキスト+デジタル教材 |

| 教科書準拠 | 〇 |

| 運営会社 | 新学社 |

中学生に家庭学習が必要な理由とは?

![見出し画像(コエテコ | 子ども向けプログラミング教室・ロボット教室検索サイト プログラミング教室掲載数・口コミ数No.1 ブックマーク 検討リスト 閲覧履歴 プログラミング教室検索コエテコTOPコエテコマガジン塾・家庭教師コラム通信教育・タブレット学習中学生の家庭学習教材おすすめ10選!選び方と習慣化のやり方も解説 コエテコ byGMO 編集部 | 更新日: 2025.06.13 中学生の家庭学習教材おすすめ10選!選び方と習慣化のやり方も解説 [PR] 子供向け通信教育・タブレット学習の体験取材・調査を多数実施!コエテコ byGMO(GMOメディア株式会社) Facebook ロゴ Facebookでシェア X(Twitter) ロゴ X(Twitter)でポスト LINE ロゴ LINEでシェア 中学生向け家庭学習教材おすすめ ※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。 監修者 監修者 GMOメディア 沼田直之 GMOインターネットグループ デベロッパーエキスパート(プロダクトマネージャー) 沼田 直之 GMOメディア株式会社に2009年に入社。大規模BtoCサービスの開発・運用を担当した後、2017年よりプログラミング教育ポータル「コエテコ」の編集長として教育全般に関する幅広い知識と実績を蓄積。プログラミングやIT教育、キャリア支援、教育の現場取材を通じて、教育分野の課題解決に貢献している。 現在は、教育事業におけるPdMとして、プロダクト設計からマーケティング、広報活動まで幅広く対応。教育に携わる家庭人として、子どもの学びにも力を注ぐ。 …続きを読む 自宅学習では、スマートフォンやゲームが誘惑となり、集中できない中学生も多いのではないでしょうか。 高校受験を控える中で、自宅学習を習慣化するためには効果的な教材と学習法を知っておくことが重要です。 この記事では、中学生が家庭学習を習慣化するためのコツやおすすめの家庭学習教材10選をご紹介します。 コエテコが選ぶ!中学生におすすめの通信教育・タブレット教材 [PR] スマイルゼミ中学生 9教科対応!自分専用の定期テスト対策講座で効率良く実力UP 家庭教師の銀河 手元カメラ&手厚いチャットサポートでオンライン指導でも安心!「自立」にこだわる学習法で定期テスト&受験対策も可能。 東進オンライン学校 中学部 東大現役合格実績日本一の「東進」による学習指導!10日間のお試し入会もあり 進研ゼミ中学講座 月々6,990円(税込)〜!毎年のべ6.6万人以上の先輩が「ゼミ」で合格!目的別の超充実の個別サポートで利用者数No.1 目次 1. 中学生に家庭学習のやり方を考える際に教材は必須!理由を解説 2. 中学生の家庭学習におすすめ教材10選 スマイルゼミ 家庭教師の銀河 家庭教師のナイト そら塾 トライのオンライン個別指導塾 その他 (5件) 3. 中学生が家庭学習を習慣化させるコツ もっと見る 中学生に家庭学習のやり方を考える際に教材は必須!理由を解説 中学生におすすめの家庭学習関連記事 ・中学生におすすめのオンライン塾 ・中学生におすすめのタブレット学習 ・中学生におすすめの通信教育 中学生に家庭学習のやり方を考える際に教材は必須!理由を解説 家庭学習と偏差値には関連性があるといわれており、「家庭学習をいかに充実させるか」が中学生の学力を伸ばすカギとなります。 例えば以下は、ベネッセ教育総合研究所が過去に高校生を対象に行った「学校外の学習時間と偏差値の関係」を示したグラフです。 平日の学校外における平均学習時間を示すグラフである。横軸には年度が示されており、縦軸には学習時間(分)が表示されている。データは高校生における学習時間を年ごとに比較したもので、学習時間の増減が示されている。特に、『55分以上』や『50以上55未満』のラインは年々変動しており、最新のデータ(2015年)では55分以上の学習時間が119.1分に達していることがわかる。逆に、『45未満』の層は減少傾向にあり、全体的な学習時間のトレンドが視覚的に表現されている。 出典:家庭での学習|ベネッセ教育総合研究所 学校外の学習時間が約120分の高校生の偏差値は55以上あるのに対し、学習時間が約45分の高校生の偏差値は45未満です。 「学校外の学習時間が多いほど偏差値が高くなる」という傾向は明らかであり、中学生にも当てはまると推察できます。 ここからは、中学生に家庭学習が必須な理由を詳しく見ていきましょう。 学習内容の理解と定着が深まる 中学生が家庭学習を行うことにより、学校で学んだ内容への理解が進みます。 学習内容がしっかりと定着し、基礎学力の土台を作り上げることが可能です。 授業中に「分かった」と思った学習内容でも、再度挑戦すると「よく分からない」と感じるケースは少なくありません。 学校で学んだ内容を家庭で学び直すことは、子どもの「分かったつもり」を防ぐ上で有益です。 特に英単語や漢字といった暗記系の学習は、反復学習なしには身に付きません。 家庭で手を使って暗記することで、英語のスペルミスや漢字の留め・跳ねミスなどを防ぎやすくなります。 また家庭での予習は、授業の内容が頭に入りやすくなるのがメリットです。 「家庭学習→学校→家庭学習」のサイクルが回れば、子どもの学力は着実に向上します。 高校受験の準備ができる 高校受験では、中学校で習った学習内容の全てがテスト範囲となります。 一朝一夕の勉強では対応しづらく、志望校合格には日々の家庭学習が欠かせません。 また高校受験をスムーズにクリアするためには、苦手科目・苦手分野をなくしておくことが必須です。 家庭学習なら、テストで間違った問題・授業で分からなかった単元の解き直しにもたっぷりと時間を使えます。 授業で学んだことを家庭で学び直すことで、受験に耐えうる学力を身に付けることが可能です。 参考:高校受験対策も可能な中学生向けオンライン塾 時間管理能力が身につく 時間管理能力とは、すなわち計画力・実行力・調整力です。 忙しい中学生が家庭学習を行うには、「いつ」「どの科目を」「どのように」学習するかを決めなければなりません。 学習内容や時間を見積もった上で計画を立てることが、計画力の育成につながります。 また計画した学習内容を計画どおりにこなすには、効率を意識した上での実行力が必要です。 万が一思い通りにいかなかった・他の予定が入ったなどがあれば、仕切り直しをして再度計画を立て直すことも検討しなければなりません。 学習計画の立案・実行・調整を繰り返すうちに、子どもには自然に時間管理能力が備わります。 常に計画的・効率的に動ける能力・期限を決めてやり抜く能力は、高校受験や大学受験はもちろん、社会人になってからも役立つはずです。 中学生の家庭学習におすすめ教材10選 中学生の家庭学習におすすめ教材10選 ここでは、中学生の自宅学習におすすめの通信教材について紹介します。 参考:通信教育中学生 参考:高校受験対策可能な通信教育 スマイルゼミ スマイルゼミ 出典:スマイルゼミ 模擬テストで実力診断できるのは、スマイルゼミです。 スマイルゼミはタブレット1台で9教科学習することができ、リスニングやドリル教材なども搭載されていることが特徴です。 アニメーション教材や専門の講師による映像授業を視聴できるから、わからない箇所も繰り返し見返すことが可能です。 カリキュラムの内容は教科書準拠となっており、それぞれの学校の授業進度に合わせた内容だから、定期テスト対策に利用することもできます。 スマイルゼミの利用料は、月額7,480円(税込)です。お試し入会は2週間利用できるため、気軽に申し込みたいですね。 スマイルゼミの公式サイトへ チェックマークアイコン あわせて読みたい スマイルゼミの評判・口コミ!意味ないのか?料金や効果も徹底解説 子どもの家庭学習の教材として従来のドリルやテキスト型の通信教育から、オンライン学習に主流が移り変わりつつあります。今回はスマイルゼミについて、リアルな口コミ・評価をご紹介すると共に、口コミから考察するメリット・デメリットやコース・料金まで徹底解説いたします。 スマイルゼミの評判・口コミ!意味ないのか?料金や効果も徹底解説 コエテコ byGMO 編集部 コエテコ byGMO 編集部 2025/05/26 16:26 コエテコ ロゴ 家庭教師の銀河 家庭教師の銀河 出典:家庭教師の銀河 生徒の自立を大切にしているのは家庭教師の銀河です。 自らすすんでやりたくなる勉強方法で指導するため、主体的に学習に取り組めるようになります。 リーズナブルな価格も特徴です。中学生なら1コマ30分が1,375円。 加えて兄弟同時指導は無料で受けられます。 1回に2コマを週1ペースで受講すると月11,000円です。 併せて講師の紹介料、交代にかかる費用、年会費も無料に設定されています。 参考:家庭教師の銀河の評判 家庭教師の銀河の公式サイトへ 家庭教師のナイト 家庭教師のナイト 出典:家庭教師のナイト 家庭教師のナイトでは、やる気を引き出しながら定期テスト対策を行っています。 全国どこでも1対1のオンライン授業を提供しており、科目ごとの重要ポイントを徹底的に指導。 何が重要なのか理解できれば結果に表れやすく、点数が伸びればやる気がさらにアップするという仕組みです。 授業日以外もLINEを使って積極的にフォローアップを行っており、生徒一人ひとりに合わせて的確なサポートを実施。 学習進捗に合わせ、勉強の習慣づけや成績向上をサポートします。 24時間見放題の映像授業が用意されており、学校や部活、他の習い事で忙しいお子さまでも隙間時間を活用して学習できるのも嬉しいポイントです。 参考:家庭教師のナイトの評判・口コミ 家庭教師のナイトの公式サイトへ そら塾 そら塾 出典:そら塾 そら塾は先生と対話しながら、実際に隣で教わっているように授業が進んでいくオンライン個別指導塾です。 分からないところが出てきたらその場ですぐに質問できるため、苦手な箇所を1つずつ確実に解決していけます。 首都圏の有名大学に在籍しているか卒業した先生が中心のため、先生との年齢が近くコミュニケーションが取りやすいのも特徴です。 授業中に気軽に質問できる関係性が築きやすいのも、苦手をなくしていくのに役立ちます。 質の高い個別指導を月5,800円~の低価格で受けられるのもメリットです。 そら塾の公式サイトへ トライのオンライン個別指導塾 トライのオンライン個別指導塾 出典:トライ トライは147万人の指導実績に基づく学習方法による、マンツーマン授業が特徴です。 対話をしながら授業が進んでいくため、分かったつもりでは終わりません。 生徒が自分の言葉で説明できるようになるまで繰り返すことで、理解を促進します。 全国に約33万人いる教師の中から、生徒に合う教師を選べるのも特徴。 教師との相性がいまいちという場合には、無料で交代を依頼できます。 教師とは別に、カリキュラムを作成し学習を支える教育プランナーのサポートも、成績アップにつながるポイントです。 参考:トライのオンライン個別指導塾の評判・口コミ トライのオンライン個別指導塾の公式サイトへ 東進オンライン学校中学部 東進オンライン学校中学部 出典:東進オンライン学校中学部 日本一の東大現役合格実績がある東進が提供しているのは、東進オンライン学校中学部です。 ネイティブと日本人のダブル講師が英語を指導するから、英語に苦手意識がある中学生におすすめの教材です。 数学は模型やアニメーションを利用してわかりやすく解説するため、学んだ内容が定着しやすいことがメリット。 定期テストで90点以上を目指す学習法を採用しているから、実戦力が身に付きやすい教材として高い評価を得ています。 標準講座と実戦力養成講座が用意されており、自分の理解力に合わせた講座を選んで学習することができます。 受講料は、月額3,278円(税込)となっているため、コストを抑えて教材を利用したいご家庭に向いています。 東進オンライン学校中学部の公式サイトへ チェックマークアイコン あわせて読みたい 東進オンライン学校のリアルな評判・口コミ!小学部と中学部 オンライン学習が主流になりつつある子どもの家庭学習。しかし一口に家庭学習用の教材と言っても様々なサービスが提供されており、教材選びに難儀する保護者様も少なくないでしょう。東進オンライン学校について特徴や料金を紹介すると共に、口コミから考察する利用メリットなどを解説します。 東進オンライン学校のリアルな評判・口コミ!小学部と中学部 コエテコ byGMO 編集部 コエテコ byGMO 編集部 2025/05/26 16:39 コエテコ ロゴ 進研ゼミ中学講座 進研ゼミ中学講座 出典:進研ゼミ中学講座 定期テスト対策に利用しやすい教材は、進研ゼミ中学講座です。 問題は繰り返して覚えられるから、暗記力がアップしやすいことがメリットです。 テスト前には、わからない問題を先生に質問することもできます。 テスト前以外でも、質問した際には24時間以内に回答が送られます。 個別プランが用意されるため、部活で忙しい中学生でも学習と両立しやすい教材として高い評価を得ています。 9教科と英語検定対策なども含み、月額6,990円(税込)~利用できます。 オンラインライブ授業も受講できるため、実際の塾に通っているような臨場感で授業を受けられることが魅力です。 チェックマークアイコン あわせて読みたい 進研ゼミ中学講座(チャレンジタッチ)の評判・口コミ・料金を徹底解説 小学校と中学校は同じ義務教育ですが「中学生になったら勉強がわからなくなった」「部活との両立が難しい」と感じる学生も多いでしょう。あっという間に受験期を迎えてしまうため、中学校入学前から通信教育を検討するケースも増えているんだとか。そこで今回進研ゼミ中学講座の口コミや評判をご紹介します。良い口コミ・悪い口コミを読んで通信教育を考えるきっかけにしてみてくださいね。 進研ゼミ中学講座(チャレンジタッチ)の評判・口コミ・料金を徹底解説 コエテコ byGMO 編集部 コエテコ byGMO 編集部 2025/05/26 16:25 コエテコ ロゴ 進研ゼミ中学講座の公式サイトへ GIPS GIPS 出典:GIPS GIPSでは、一人ひとりに合わせてリアルタイム&マンツーマンで指導を行っています。 お子さまに合った学習計画の作成はもちろん、学習法の提案や宿題の確認など、それぞれの学習状況に合わせて柔軟にサポートすることが可能です。 英検や漢検などの資格・検定にも個別で対応してくれます。 手厚いオンライン自習サポートも、魅力の一つ。 オンライン授業は24時間閲覧できるため、隙間時間を活用して好きな時間に学習できます。 LINE質問チャットも、24時間何度利用しても無料です。 オンライン学習だとモチベーションが下がりがちですが、月額330円でオンライン自習室も利用できます。 GIPSの公式サイトへ すららネット すららネット 出典:すららネット 無学年式のオンライン教材で40万人が利用しているのは、すららネットです。 教材は、小学校から高校までの5教科(国語・数学・英語・理科・社会)に対応しています。 すららネットでは、1人ひとりに最適な学習が提供できるアダプティブラーニングを採用しています。 ゲーム感覚で学べるゲーミフィケーション教材が導入されているから、学習に集中できない中学生でも楽しみながら学べるでしょう。 目標を達成するとトークンを獲得でき、たまったトークンで報酬をもらえることが嬉しいポイントです。 すららネットの公式サイトへ 中学ポピー 毎日の予習・復習に活用しやすい教材は、中学ポピーです。 中学ポピーの教材は、教科書のまとめや練習・応用問題が掲載されています。 さらに、定期テスト対策をサポートする教材や英語の4技能を伸ばす教材も利用できます。 1ページあたり10~30分ほどで学習でき、自宅学習で取り組みやすい内容となっています。 中学生が家庭学習を習慣化させるコツ 中学生が家庭学習を習慣化させるコツ ここでは、家庭学習に集中するためのポイントについて解説します。 スマートフォンから離れる環境作りをする 中学生は、1日に2.5~3時間ほどスマートフォンを利用すると言われています。 スマートフォンを開けば、ゲームやSNS、動画などを楽しめるため、手放せない中学生も多いようです。 自宅学習に集中できない場合は、スマートフォンから離れられる環境づくりをしましょう。 学習する時間は勉強する部屋にはスマートフォンは置かない、学習する時間はスマートフォンの電源を切るなどの工夫をすることが重要です。 「勉強はタブレットでする」というような形で決めるのもおすすめです。 参考:タブレット学習中学生向け 勉強したことを記録する 勉強したことを記録すると、学習時間を可視化できるようになります。 短時間の学習でも、毎日学習した内容を記録していれば達成感を得られるでしょう。 また、学習内容を記録することで、学習内容や教科の偏りに気付けることもメリットです。 得意科目ばかり勉強している場合は、苦手科目に取り組むきっかけにもなるでしょう。 また、勉強した内容を記録するのを習慣化することで、学習の計画も立てやすくなります。 基礎固めをする 自宅学習に集中できない原因の1つに、参考書の難易度が自身の理解度に合っていないケースが少なくありません。 わからない問題ばかりに取り組もうとしても、集中力は持続しないでしょう。 そのような場合は、基礎固めから学習を始めることがおすすめ。 基礎から学習を始めることで、学習の理解度も上がりやすくなります。 理解度に応じた問題に取り組むことで、集中力もアップしやすくなります。 少しずつ難易度を上げれば、定期テストなどの結果にも結び付きやすいでしょう。 目標を明確にする 学習目標を明確にすることは、モチベーションの維持や学習効率の向上において必須です。 短期目標と長期目標をそれぞれ具体的に設定し、学習に取り組んでください。 例えば短期目標は、「問題集を1日○ページこなす」「英単語を1日10個覚える」などがおすすめです。 一方長期目標は「期末テストで○点アップ」「1カ月で問題集を終える」などといった長期的なものを設定しましょう。 注意点は、「達成可能な目標・学力にあった目標にすること」です。 「学年1位を取る」などの高い目標を立てると、クリアできない可能性が高くなります。 失敗リスクの高い目標は、子どものやる気を失わせる可能性大です。 また達成が容易な目標も学習意欲が低下しやすく、おすすめできません。 学習目標を設定するときは、子どもの学力・学習状況にマッチしているかを適切に測ることが重要です。 【学年別】中学生の家庭学習の時間の平均は? 【学年別】中学生の家庭学習の時間の平均は? ここでは、ベネッセ教育総合研究所の調査結果をもとに学年ごとの家庭学習の平均時間を開設します。 平均時間を参考に、家庭学習の時間を確保してみるといいでしょう。 中学1年生は31.2分 中学1年生の勉強時間の平均は、1時間45分という結果が出ました。 宿題が57.3分・家庭学習が31.2分・学習塾が16.2分という内訳になっています。 中学生の他の学年と比較すると、宿題での学習時間が一番多く、学習塾での時間が一番少ないのが特徴です。 引用:ベネッセ教育総合研究所「学習時間について考えるデータ」 中学2年生は30分 中学2年生の勉強時間の平均は、1時間42分。勉強時間の内、宿題が51.3分・家庭学習が30分・学習塾が21分という結果になりました。 中学2年生の勉強時間の特徴は、中学生の中で一番学習時間が少ないことです。 中学校の学習にも慣れ、効率よく学習をこなせられるようになっていることが理由として考えられます。 引用:ベネッセ教育総合研究所「学習時間について考えるデータ」 中学3年生は43.9分 中学3年生の勉強時間の平均は2時間14分でした。 その内、宿題が51.3分・家庭学習が43.9分・学習塾が38.5分だということが調査により分かっています。 高校受験を控えていることもあり、中学生全学年で一番学習時間が長いのが特徴です。 引用:ベネッセ教育総合研究所「学習時間について考えるデータ」 自宅学習しない中学生に勉強習慣を身につけるやり方 自宅学習しない中学生に勉強習慣を身につけるやり方 自宅学習をしない中学生の多くは、「何を勉強すればよいか分からない」「いつ勉強をすればよいか分からない」などの課題を抱えています。 保護者が勉強の取りかかりをサポートすることが、勉強習慣を身に付けることにつながるかもしれません。 ここからは、家庭学習しない中学生が勉強習慣を身に付ける上で必要なポイントをご紹介します。 家庭学習ノートを取り入れる 家庭学習ノートとは、家庭での自主学習に活用するノートです。 様式やサイズに決まりはなく、ノートの空白を自由に使って学習を進めていきます。 中学校によっては「自主学習ノート」として、提出を求めるケースも多いようです。 家庭学習ノートのメリットは、子どもの自発的な学習を促せる点です。 白いノートを埋めていくためには、子ども自身が学習テーマを決めて取り組まなければなりません。 子どもが自分で「勉強内容」「勉強の進め方」を計画・実行することで、自然に勉強習慣が身につく仕組みです。 ただし家庭学習ノートが定着するまでは、保護者がしっかりとフォローすることが必要となります。 勉強方法が分からない子どもに真っ白いノートを与えても、何から手を付けたらよいか分かりません。 学習目標や学習計画を作成するときは保護者もそばに付き、学習内容を提案しましょう。 家庭学習ノートでの学びが習慣として定着すれば、家庭での勉強の質は一気に高まります。 スケジュールを立てて家庭学習に取り組む 毎日のスケジュールが明確化されていれば、子どもが学習に迷うことがありません。 家庭学習が習慣化されていない中学生は、学習スケジュールの作成から始めるのがおすすめです。 中学生の学習スケジュールを作るポイントは、生活リズムを考慮すること。 部活や習い事で忙しい中学生は、帰宅が遅くなることも少なくありません。 無理な学習スケジュールを立てると、スケジュールの消化・定着は困難になります。 まずは子どもの1日の流れを洗い出し、どのタイミングで勉強時間を入れるかを検討してください。 落ち着いて勉強しやすいのは入浴後や夕食後ですが、あまり遅くなると次の日に支障が出ます。 習い事やクラブ活動でスケジュールが後にずれ込むときは、「早朝学習」も検討してみるのがおすすめです。 興味・関心があることをネタにする 「そもそも勉強がキライ」という子どもは、机に向かう習慣から身に付ける必要があります。 「勉強=楽しくない」のイメージを壊せるよう、学習テーマを工夫することが大切です。 家庭学習をしない中学生におすすめなのは、子どもの好きなもの・興味・関心があるものについて調べることです。 保護者も一緒にテーマを考え、学習につながるネタを提案しましょう。 家庭学習におすすめのネタとしては、以下のものがあります。 興味のある歴史上の人物 好きなマンガやアニメの時代・設定 海外ドラマ・映画に出てくる英語フレーズ 行ってみたい国について など 「調べる→知る→達成感」のサイクルが回れば、学ぶことの楽しさを実感できるようになります。 机に向かう習慣が定着し、家庭で教科書を開くことにも抵抗が少なくなるはずです。 中学生の家庭学習に通信教材がおすすめな理由)](https://static.coeteco.jp/coeteco/image/upload/c_limit,f_auto,q_auto,w_1400/v1/cs-product/froala/x4zYiQHiKGD81MgWiFIg-w.png)

家庭学習の重要性は、最新の調査結果からも明確に裏付けられています。

国立教育政策研究所「令和6年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)」によると、「家で家庭学習をしている児童生徒ほど国語、算数とも正答率が高い傾向がある」という結果が示されています。

ここでは、さらに深く中学生に家庭学習が必要と言われる、次の3つの理由について解説します。

- 学習内容の理解と定着が深まるから

- 高校受験の準備ができるから

- 時間管理能力が身につくから

学習内容の理解と定着が深まるから

家庭学習が必要な理由の一つとして、学習内容の理解と定着が深まる点が挙げられます。学校の授業は集団で行われるため、個々の生徒の理解度に合わせて進めることには限界があります。

しかし、家庭学習であれば、自分のペースで納得いくまで内容を深掘りしたり、苦手な部分を重点的に復習したりできます。

特に、最近ではAIを導入したサービスも増えています。

AIが導入された通信教材は、生徒一人ひとりの到達度診断や弱点診断をAIが行い、最適な問題の出題や学習プランの提案が行われます。

そのため、簡単すぎる教材で物足りなさを感じたり、逆に難しすぎる教材で学習意欲を失ったりすることなく、その子に最適な難易度と量の学習を進めることができるでしょう。

高校受験の準備ができるから

高校受験では、中学校で習った学習内容の全てがテスト範囲となります。一朝一夕の勉強では対応しづらく、志望校合格には日々の家庭学習が欠かせません。

また高校受験において合格率を高めるには、苦手科目・苦手分野を少しでも減らしておくことが必須です。

家庭学習であれば、テストで間違った問題・授業で分からなかった単元の解き直しにもたっぷりと時間を使えます。

授業で学んだことを家庭で学び直すことで、受験に耐えうる学力を身に付けることが可能です。

スタディプラス株式会社のStudyplusトレンド研究所が行った「通信教育に関するアンケート調査」によると、通信教育を受講している中学生の約3割が受験対策のために受講を始めたことが分かりました。

通信教材の中には、受験を目標としたカリキュラムが組まれたものも少なくありません。

通信教材の多くは、子どもの学習レベル・ペースに合わせて受験対策ができるため、受験対策として利用してみるのも良いでしょう。

以下の記事では、高校受験対策が可能なオンライン塾やオンライン家庭教師を紹介しています。こちらも自宅で勉強が可能なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

高校受験対策におすすめオンライン塾ランキング24選

高校受験向けオンライン家庭教師おすすめランキング8選!個別指導も紹介

時間管理能力が身につくから

学習内容や時間を見積もった上で計画を立てることが、計画力の育成につながります。また計画した学習内容を計画どおりにこなすには、効率を意識した上での実行力が必要です。

時間管理能力とは、すなわち計画力・実行力・調整力です。

忙しい中学生が家庭学習を行うには、「いつ」「どの科目を」「どのように」学習するかを決めなければなりません。

万が一思い通りにいかなかった・他の予定が入ったなどがあれば、仕切り直しをして再度計画を立て直すことも検討しなければなりません。

学習計画の立案・実行・調整を繰り返すうちに、子どもには自然に時間管理能力が備わります。

常に計画的・効率的に動ける能力・期限を決めてやり抜く能力は、高校受験や大学受験はもちろん、社会人になってからも役立つはずです。

中学生向け家庭学習教材の選び方

中学生の家庭学習教材を選ぶ際は、家庭への負担や教材の質を見極めることが重要です。

本章では、中学生向けの家庭学習教材を選ぶときにチェックしたい、4つのポイントをご紹介します。

- 予算に合った続けやすい価格帯の家庭学習教材を選ぶ

- 評判・口コミの良い家庭学習教材を選ぶ

- 目的に合った家庭学習教材を選ぶ

- 子どもの性格に合った受講形態で学べる家庭学習教材を選ぶ

予算に合った続けやすい価格帯の家庭学習教材を選ぶ

学習教材を選ぶ際は、無理なく長く続けられる価格かをチェックしましょう。どれほど質の高い教材でも、予算オーバーでは家計への負担が大きくなります。

家計への金額負担を考えるときのポイントは、イニシャルコストはもちろんランニングコストまで正確に把握することです。

教材費・システム使用料・タブレット購入代金など、全て含めて計算しましょう。

評判・口コミの良い家庭学習教材を選ぶ

また、評判や口コミをチェックすることも、教材選びにおいては不可欠です。評判や口コミをチェックすることで、実際の利用者の感想や使用感を知れるため、教材の特徴や内容・教材のレベル・子どもと相性などを測りやすくなります。

共感できる口コミは、多ければ多いほど安心です。

ただし口コミは個人の感想であるため、全ての人に当てはまるわけではありません。

どれほど口コミがよい学習教材だったとしても、過度な期待は控えましょう。

また、子どもに合うと思える学習教材が見つかった場合でも、お試しや無料体験で子どもとの相性をチェックすることは必須です。

目的に合った家庭学習教材を選ぶ

中学生が家庭学習の教材を選ぶ際は、目的に合っているかという点にも注目しましょう。なぜなら、教材にはそれぞれ得意な学習領域やアプローチがあり、漠然と選んでしまうと、求めている学習効果が得られないばかりか、かえって学習意欲を損ねる原因になることもあるからです。

たとえば、基礎固めをしたいのに応用問題ばかりの教材を選んだり、受験対策をしたいのに学校の定期テスト対策に特化した教材を選んだりしても、効率的な学習は望めません。

「苦手科目の克服」が目的なら、基礎から丁寧に解説されており、問題数が豊富で反復練習できる教材が適しています。

一方、「得意科目をさらに伸ばしたい」のであれば、難易度の高い問題や応用問題が多く、思考力を養える教材を選ぶべきです。

このように、自分の「何を達成したいのか」という目的を明確にすることで、数多くある教材の中から最適な教材を見つけ出すことができるでしょう。

なお、下記は、目的別に選び方のポイントと本記事で紹介しているオススメ家庭学習教材を紹介した表です。

教材選びの際の参考にしてみてください。

| 学習の目的 | 選び方のポイント | おすすめ教材 |

|---|---|---|

| 苦手科目の克服 | ・基礎から丁寧に解説されているか ・問題数が豊富で反復練習ができるか ・解答解説が詳しく、理解を深められるか ・つまづきやすいポイントを丁寧に解説しているか ・自分に合った難易度から始められるか ・学習の進捗を管理しやすいか |

・スマイルゼミ ・家庭教師の銀河 |

| 得意科目をさらに伸ばす |

・難易度の高い問題や応用問題が豊富か ・思考力やひらめきを養う問題が多いか ・多角的な視点から問題に取り組めるか ・最新の入試傾向や高度な知識に対応しているか ・より深い理解に繋がる発展的な内容が含まれているか ・学習意欲を刺激するような構成か |

・そら塾 ・東進オンライン学校中学部 ・すららネット |

| 高校受験対策 |

・入試の出題傾向を分析し、対策が練られているか ・過去問演習や模擬試験形式の問題が含まれているか ・実践的な演習量と解説が充実しているか ・時間配分を意識した問題構成になっているか ・主要科目の対策が網羅的にできるか ・最新の入題傾向や制度変更に対応しているか |

・そら塾 ・トライのオンライン個別指導塾 |

| 定期テスト対策 |

・学校の教科書内容に準拠しているか ・各単元の重要ポイントがまとめられているか ・範囲の絞られた問題演習がしやすいか ・効率的に短期間で復習できる構成か ・繰り返し学習しやすい工夫があるか ・解答が分かりやすく、素早く答え合わせができるか |

・家庭教師の銀河 ・家庭教師のナイト ・進研ゼミ中学講座 |

| 基礎学力の定着 |

・基本的な内容がわかりやすく解説されているか ・反復練習が多く、着実に基礎を固められるか ・図やイラストが多く、視覚的に理解しやすいか ・少しずつステップアップできる構成になっているか ・つまずきにくいように配慮されているか ・飽きずに続けられる工夫があるか |

・スマイルゼミ ・進研ゼミ中学講座 |

*サービス名称をクリックすると、本記事の紹介に遷移します。

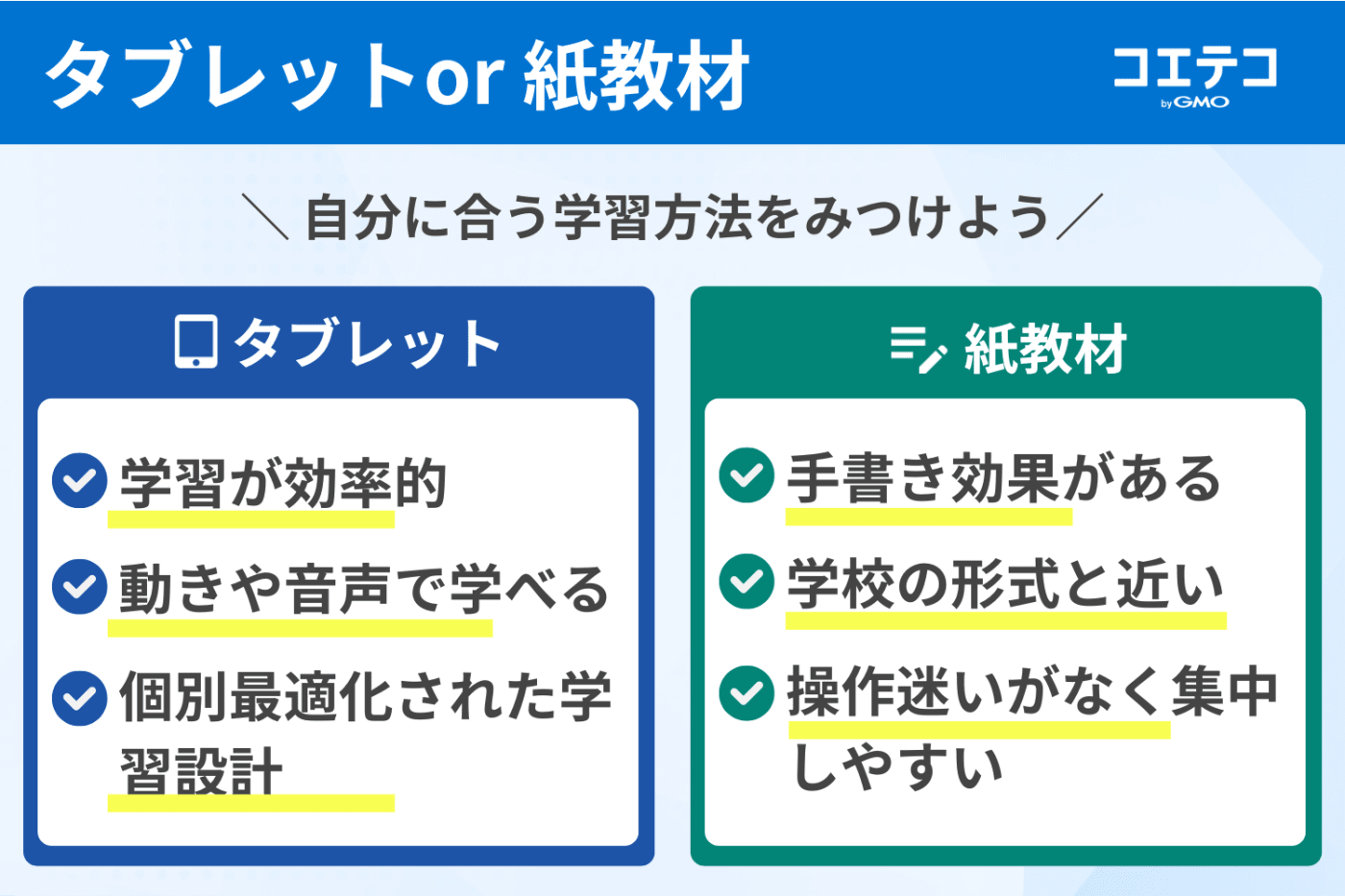

子どもの性格に合った受講形態で学べる家庭学習教材を選ぶ

家庭学習の教材を選ぶときは、子どもが学びやすい学習方法を選択しましょう。近年は学習方法が多様化しており、「机にテキストやノートを広げる」だけが学習ではありません。

例えば集中力が途切れやすい子ども・視覚的な情報で学習するのが好きな子どもは、タブレット学習と好相性です。

一方授業形式でじっくり学ぶのが好きな子どもは、オンデマンド型の動画授業を選択する方法もあります。

また集中力が備わっている子ども・学習意欲の高い子どもは、紙ベースの教材もおすすめです。

実際に手を動かして書くことで、学習内容を記憶に定着させやすくなります。

まずは子どもと話し合い、どのような学習方法がよいかを検討してください。

| タブレット型教材 | オンデマンド型動画教材 | 紙ベースの教材 | |

|---|---|---|---|

| 特徴 | ・タブレット端末とアプリで学習。 ・AIによる個別最適化も可能。 ・アプリ内で問題演習、解説動画、進捗管理など多機能。 |

・講師の授業動画を視聴し、学習を進める。 ・好きな時間に動画を視聴し、理解を深められる。 |

・教科書や問題集など、紙媒体で学習を進める。 ・読み書き、演習が中心。 |

| 利便性 | 持ち運び可能。自動採点、進捗管理など機能が充実。 | スマホやPCで視聴可能。巻き戻し再生で復習しやすい。 | 電源不要。書き込みが自由にできる。 |

| 費用 | 初期費用(タブレット代)+月額費用。 | 月額費用が中心。比較的安価なものから高価なものまで様々。 | 教材費(参考書、問題集など)。初期費用は比較的安価。 |

| メリット |

・AIによる個別最適化で効率的に学習できる ・飽きずに続けやすい工夫が多い ・自動採点・進捗管理で効率的 |

・有名講師の授業を何度でも視聴できる ・視覚と聴覚で理解を深めやすい ・苦手分野を重点的に繰り返し学習できる |

・電源やインターネット環境に左右されない ・書き込みによる学習効果が高い ・古本などで安価に入手できる場合がある |

| デメリット | ・通信環境に左右される ・目の疲れや依存症のリスクがある ・タブレットの故障や紛失のリスクがある |

・受け身になりやすく、集中力が続きにくい場合がある ・演習量が不足しがちな場合がある ・自己管理能力が低いと続かない可能性がある |

・最新の情報に更新されにくい ・教材選びを誤ると効率が悪い ・一人で進めるため、モチベーション維持が難しい場合がある |

参考:タブレット学習中学生

この記事では、中学生向けタブレット学習の概要からメリット・デメリットまでわかりやすく解説しています。コエテコが厳選した中学生向けおすすめタブレット学習ランキングを紹介します。

2026/01/02

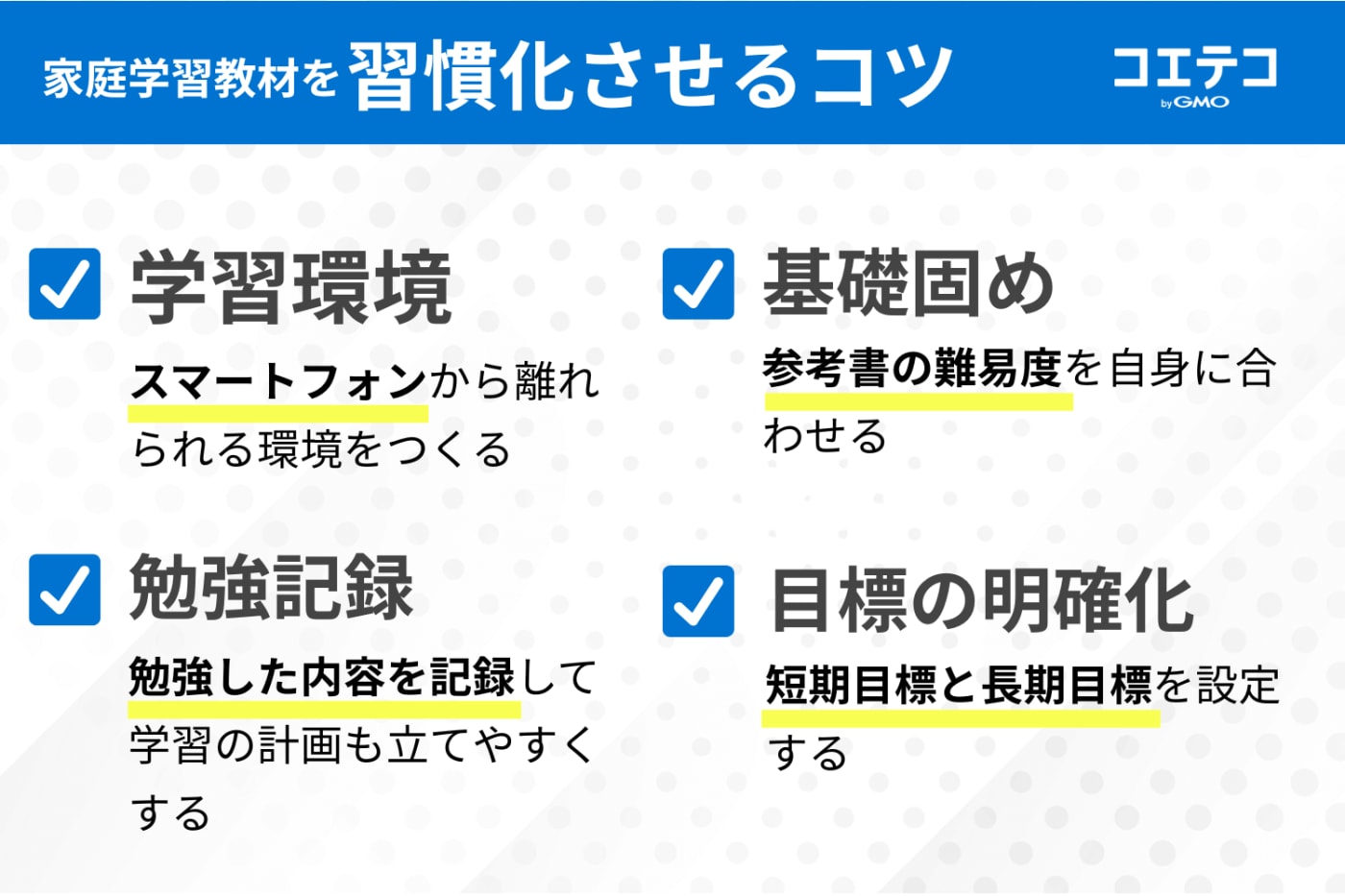

【必見】忙しい中学生でも家庭学習を習慣化させるコツ

ここでは、中学生が家庭学習を習慣化させるために意識したい、次の4つのコツを紹介します。

- 家庭学習の目標・計画を定める

- 家庭学習にICTを取り入れる

- SNSやデジタルゲームに費やす時間を決める

- 家庭学習に取り組む時間帯を決める

家庭学習の目標・計画を定める

学習目標を明確にすることは、モチベーションの維持や学習効率の向上において必須です。

短期目標と長期目標をそれぞれ具体的に設定し、学習に取り組んでください。

| 短期目標 | ・問題集を1日○ページこなす ・英単語を1日10個覚える |

| 長期目標 |

・期末テストで○点アップ ・1カ月で問題集を終える |

注意点は、「達成可能な目標・学力にあった目標にすること」です。

「学年1位を取る」などの高い目標を立てると、クリアできない可能性が高くなります。

失敗リスクの高い目標は、子どものやる気を失わせる可能性大です。反対に、達成が容易な目標も学習意欲が低下しやすく、おすすめできません。

目標を立てた後は、毎日のスケジュールに落とし込んでみましょう。

毎日のスケジュールが明確化されていれば、子どもが学習に迷うことがありません。

中学生の学習スケジュールを作るポイントは、生活リズムを考慮すること。

子どもの1日の流れを洗い出し、どのタイミングで勉強時間を入れるかを検討してみましょう。

家庭教師のガンバ代表 今村氏も、家庭学習の目標・計画を定めることの重要性を以下のように語ります。

自分で勉強する力がつけば、学校の教科書や教材を使用する学習を継続するだけで、学校のテストの点数は上がります。

大事なのは、自分で学習の計画を立てられるようになり、適切に実行し、勉強の習慣を当たり前にすること。

そうすれば自然と成績アップにつながるでしょう。出典:(取材)家庭教師のガンバ「オンライン指導」で勉強のやり方をマスターし家庭学習を極める!

家庭学習にICTを取り入れる

家庭学習を習慣化させるコツとして、ICT(情報通信技術)を取り入れることが挙げられます。国立教育政策研究所「令和6年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)」でも、約9割の児童生徒がICT機器を活用することで、以下のような効力を感じていると述べられています。

- 分からないことがあった時に、すぐ調べることができる

- 画像や動画、音声等を活用することで、学習内容がよく分かる

- 友達と考えを共有したり比べたりしやすくする

例えば、タブレットを使った学習アプリは、自動採点機能で解答までの時間を短縮したり、AIが個人の苦手分野を特定して最適な問題を出題したりすることで、効率的な学習をサポートします。

また、オンラインの動画教材や教育系YouTubeチャンネルを活用すれば、視覚的・聴覚的に理解を深めることができ、飽きずに学習を続けやすくなるでしょう。

さらに、オンラインで友達と学習内容を共有したり、分からない問題を教え合ったりすることも可能です。

このように、ICTを活用することで、学習はよりインタラクティブで魅力的なものとなり、結果として学習を習慣化しやすくなるでしょう。

SNSやデジタルゲームに費やす時間を決める

家庭学習を習慣化させるためには、SNSやデジタルゲームに費やす時間を決めておくことも大切です。なぜなら、SNSやデジタルゲームに対して無制限に時間を使ってしまうと、学習時間が削られ、学習習慣の確立を妨げてしまうからです。

OECD生徒の学習到達度調査(PISA2022)では、以下の通り報告されています。

日本のみならずOECDの平均も、SNSやデジタルゲームに費やす時間が一定程度を超えると、3分野(数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシー)の得点は低下する傾向が確認されている。「勉強を始める前にSNSをチェックしない」「ゲームは〇時まで」など、子ども自ら具体的なルールを決め、それを守る習慣をつけることが大切です。

また、スマートフォンのアプリ利用時間を制限する機能や、保護者と相談してデバイスの使用ルールを決めるのも有効です。

勉強時間と休憩時間のメリハリをしっかりつけることで、生活全体に秩序が生まれ、学習以外の時間も充実させながら家庭学習を無理なく習慣化していくことが可能になるでしょう。

家庭学習に取り組む時間帯を決める

なぜなら、決まった時間に学習することで、「この時間は勉強する時間だ」という意識が生まれ、他の誘惑に負けにくくなるからです。

そのため家庭学習を開始する際は、「学校から帰宅後、夕食前の1時間」や「夕食後、お風呂に入るまでの1時間半」など、自分の生活リズムに合わせて具体的な時間帯を決めましょう。

毎日同じ時間帯に机に向かうことで、次第に学習モードへの切り替えがスムーズになります。

たとえその日に十分な時間が取れなくても、少しでも机に向かうことで、習慣が途切れるのを防ぐことができます。

ただし、集中力が途切れないよう、無理ない時間に程度に留めることも意識しましょう。

無理に長時間続けようとすると、かえって学習へのモチベーションが低下する原因にもなります。

短時間でも集中して毎日取り組むことが、家庭学習を無理なく継続し、習慣として定着させるためのポイントです。

中学生が忙しい中でも家庭学習で成果を出すための注意点

ここでは、中学生が忙しい中でも家庭学習で成果を出すために留意したい、次の2つの注意点について解説します。

- ノートづくりに時間を使いすぎない

- 自分に合ったレベルの問題集を解く

ノートづくりに時間を使いすぎない

中学生が家庭学習で成果を出すためには、ノートづくりに時間をかけすぎないことが重要です。多くの生徒は、授業で習ったことをきれいにまとめ直したり、色分けしたりすることに熱心になりがちです。

しかし、ノートはあくまで学習をサポートするツールであり、ノートづくり自体が目的ではありません。

見た目が美しいノートを作成することに時間を費やしてしまうと、肝心の問題演習や復習に充てる時間がなくなってしまい、学習効率が低下してしまいます。

本当に大切なのは、ノートを「復習に役立つツール」として活用することです。

授業中に先生が強調したポイントや、自分が理解できなかった部分をメモし、家に帰ってからその内容を簡潔にまとめ直すだけで十分です。

色ペンを使う場合も、重要な部分を数色でマーキングする程度に留めましょう。

自分に合ったレベルの問題集を解く

家庭学習で成果を出すためには、自分に合ったレベルの問題集を選ぶことも大切です。市販の問題集には、基礎から応用、発展レベルまで様々なものがあります。

いきなり難しすぎる問題集に手を出してしまうと、問題が解けずに終わってしまい、学習意欲を失う恐れがあります。

反対に、簡単すぎる問題集では、新しい知識が身につかず、学力の伸びを実感できません。

問題集を選ぶ際は、「少し頑張れば解ける程度」の問題集を探してみましょう。

例えば、テストで平均点程度しか取れない場合は、教科書の章末問題や基礎的なドリルから始めると良いでしょう。

また、問題集を解く際は、間違えた問題に印をつけ、解説をよく読んで理解し、後日もう一度解き直す習慣を持つことがポイントです。

間違えた箇所を何度も解き直すことで、本質的な理解が深まるでしょう。

【Q&A】中学生の家庭学習でよくある質問6選!

ここでは、中学生の家庭学習でよくある次の6つの質問を紹介します。

- 中学生の家庭学習の時間の平均は?

- 中学生の家庭学習で保護者ができるサポートは?

- 中学生の自宅学習でやってはいけない学習法とは?

- 中学生に家庭学習を促す効果的な方法とは?

- 親は家庭学習をしている中学生にどのように接するのが正解?

- 中学生の自宅(家庭)学習ネタにはどのようなものがある?

中学生の家庭学習の時間の平均は?

ベネッセ教育総合研究所の調査結果によると、各学年の平均的な家庭学習時間は、次の通りです。

| 学年 | 学校外の平均学習時間 | 内訳 |

|---|---|---|

| 中学1年生 | 1時間45分 | ・宿題:57.3分 ・家庭学習:31.2分 ・学習塾:16.2分 |

| 中学2年生 |

1時間42分 | ・宿題:51.3分 ・家庭学習:31分 ・学習塾:21分 |

| 中学3年生 |

2時間14分 | ・宿題:51.3分 ・家庭学習:43.9分 ・学習塾:38.5分 |

宿題・塾を除く家庭学習時間は、おおよそ30分~40分程度です。

中学3年生になると、受験を控えていることもあり、主体的に家庭学習に取り組む生徒が増えるようです。

引用:ベネッセ教育総合研究所「学習時間について考えるデータ」

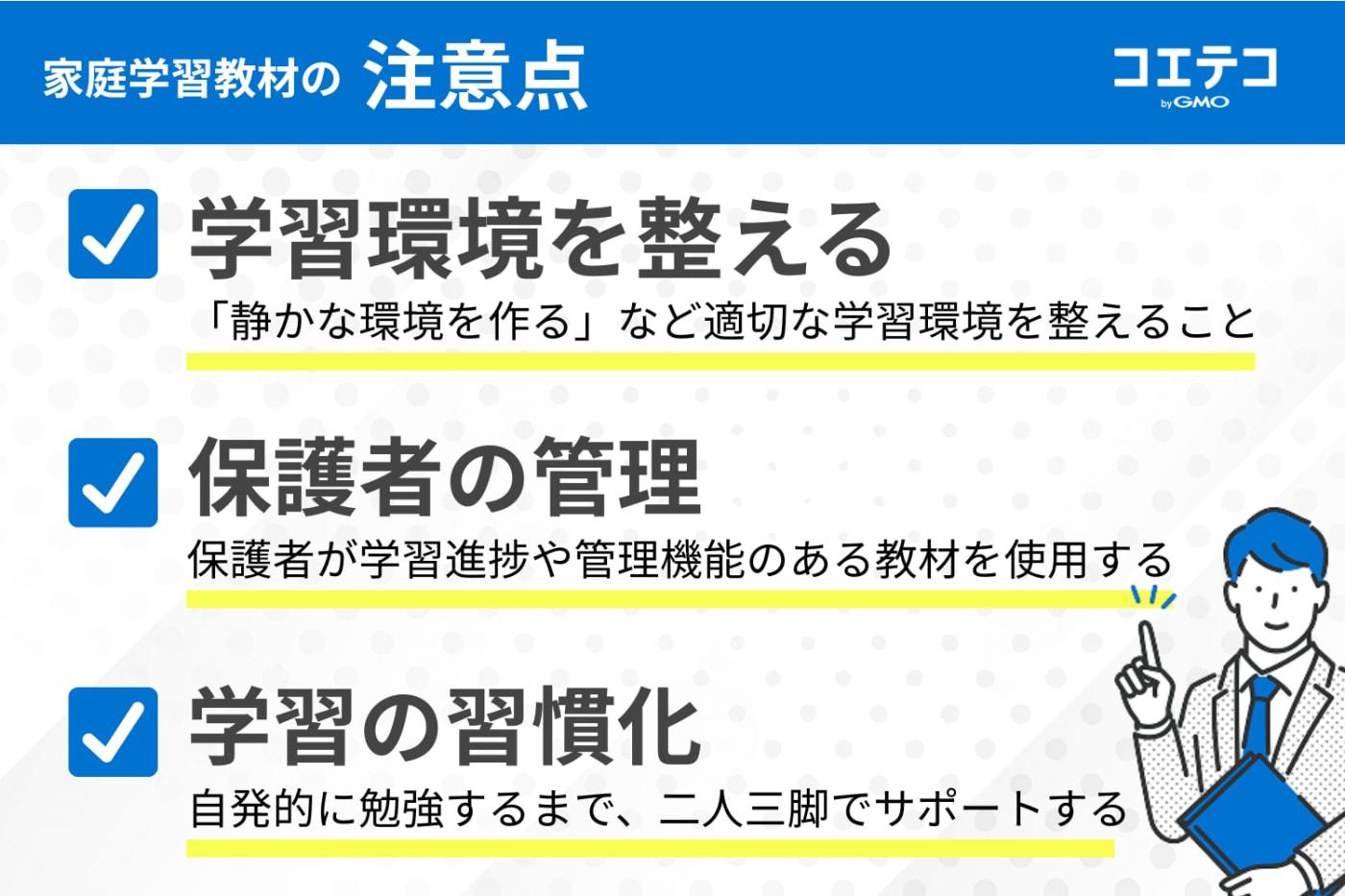

中学生の家庭学習で保護者ができるサポートは?

中学生の家庭学習で保護者ができるサポートとしては、「周辺に気が散る物を置かない」「静かな環境を作る」ことを徹底しましょう。

そして子どもが静かに勉強をしているときでも油断せず、適宜様子をチェックすることも大切です。

保護者のチェック・管理が難しい場合は、学習進捗管理機能のあるデジタル教材を活用するのも一つの方法です。

タブレットなどを使うデジタル教材なら、その日に子どもがすべきことが自動で提示されます。

学習の進捗状況は保護者に共有されるため、子どもが何をどのように学んだを把握できるでしょう。

子どもが自発的に勉強できるようになるまでは、保護者もこどもの学習を見守り、サポートする姿勢が不可欠です。

中学生の自宅学習でやってはいけない学習法とは?

中学生が家庭学習に取り組む際は、以下の3つの学習法にならないよう留意しましょう。

- ダラダラと長時間勉強する

- ノートを綺麗に作成することに注力しすぎる

- ながら勉強をする

人間の集中力は、大人の場合でも約50分といわれています。集中力が切れた状態では、学習効率も下がってしまいます。

効果的に勉強したいのであれば、集中力が続く限界を考え、集中して勉強できる時間設定をすることが大切です。

また、ノートを制作する際は、本題が「勉強」ではなく「ノートの作成」にすり替わらないように注意しましょう。

あくまでも、本来の目的は「勉強」だということを忘れてはいけません。

さらに、勉強に集中したいのであれば、ながら勉強は良い選択肢とはいえません。

音楽を聴きながら勉強すると、音楽に意識が行って集中できなくなったり、音楽を聴きながら勉強する環境に慣れてしまったりする可能性があります。

定期テストや入試で力を発揮できるよう、普段から静かな環境で集中できるように慣らしておくことが大切です。

中学生に家庭学習を促す効果的な方法とは?

中学生に家庭学習を促す場合、強制ではなく自主性を引き出すアプローチをとることを意識しましょう。まず、家庭学習を始める前に、子どもと一緒に学習目標を立ててみてください。

例えば、「次の定期テストで数学の点数を10点上げる」といった具体的な目標を設定することで、何を、なぜ勉強するのかが明確になります。

次に、子どもが集中できる学習環境を整えましょう。

テレビやゲーム、スマートフォンが視界に入らないようにするなど、誘惑を最小限に抑えられるよう工夫してみてください。

ただし、親が完璧な環境を強制するのではなく、子ども自身に「どこで、どう勉強したいか」を考えさせることが大切です。

また、家庭学習の習慣化には、短い時間から始めるのが効果的です。

例えば、「まずは1日15分だけやってみよう」と提案し、それが達成できたら少しずつ時間を延ばしてみましょう。

無理のない目標から始めることで、成功体験を積み重ね、自信につながります。

そして、結果だけでなく、その過程を褒めてあげることも有効です。

「今日は疲れているのに頑張ったね」「難しい問題に挑戦していてすごいね」といった言葉をかけることで、子どものやる気が引き出され、自主的な家庭学習の継続につながります。

親は家庭学習をしている中学生にどのように接するのが正解?

家庭学習をしている中学生に対し、親は「見守る」姿勢で接するのが正解です。常に「勉強しなさい」と声をかけたり、進捗状況を細かくチェックしたりすると、子どもは監視されていると感じ、反発してしまう恐れがあります。

過干渉は子どものやる気を削いでしまうため、必要以上の口出しは控えましょう。

分からない問題に直面したときや、学習計画に行き詰まったときに、「何か手伝えることはある?」と声をかけることで、子どもは安心感を覚えます。

また、子どもが学習を終えた後には、「お疲れ様」とねぎらいの言葉をかけ、頑張りを認めてあげましょう。

このように、親が子どもの努力を尊重し、適度な距離感を保ちながらサポートすることが、子どもの自主性を育み、家庭学習の習慣化へとつながります。

中学生の自宅(家庭)学習ネタにはどのようなものがある?

中学生の自宅学習ネタとしては、主に次のようなものがあります。- 解説系YouTubeチャンネルを視聴する

- 勉強系漫画を読む

- 新聞やニュースを読む・閲覧する

- マインドマップを作成する

- 単語カードを作成する

まず、興味関心を広げる学習として、好きなことと学習を結びつけることが有効です。

例えば、歴史漫画を読んだり、科学系のYouTubeチャンネルを視聴したりすることで、楽しみながら知識を深めることができます。

次に、効率を高める学習法として、マインドマップの作成が挙げられます。

マインドマップとは、単元のキーワードを中心に据え、そこから関連する知識を放射状に広げていく図解法です。

脳の仕組みに沿った学習法とも言われており、記憶の定着を助け、複雑な内容を整理するのに役立ちます。

また、英単語や歴史の年号などを覚える際には、自分で単語カードを作成するのも良いでしょう。

手で書くことで記憶に残りやすくなり、持ち運びも簡単なので、隙間時間に学習を進めることができます。

このように、様々な学習ネタを取り入れることで、飽きずに楽しく家庭学習を継続できるでしょう。

中学生は家庭学習教材を活用して学力向上を目指そう!

中学生向けの教材を使用することで、家庭学習でも効率的かつ集中して勉強に取り組めるようになります。

ただし、利用の効果を高めるには、自分に合う教材を選択することが大切です。

ぜひ、本記事で紹介した選び方のポイントを参考に、自分に合った教材を探してみてください。

最適な教材を選び、定期テスト対策や高校受験対策に上手に活用しましょう。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

WRITERこの記事を書いた人

塾・家庭教師ガイド

-

おすすめの塾・家庭教師一覧

-

小学生におすすめの塾・家庭教師・通信教育

-

中学生におすすめの塾・家庭教師・通信教育

-

高校生におすすめの塾・家庭教師・通信教育

-

不登校の子どもにおすすめの塾・家庭教師・通信教育

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

中学生におすすめタブレット学習ランキング11選【2026年最新版】徹底比較

この記事では、中学生向けタブレット学習の概要からメリット・デメリットまでわかりやすく解説しています。コエテコが厳選した中学生向けおすすめタブレット学習ランキングを紹介します。

2026.01.28|コエテコ byGMO 編集部

-

小学生のタブレット学習おすすめランキング16選【2026年最新】教材比較

小学生向けの通信教育がタブレットを取り入れ始めています。 情報を視覚的にとらえやすいタブレット学習は、印象に残りやすく、紙よりも手軽で場所を選ばずに勉強できるため、大きな注目を集めて...

2026.01.28|コエテコ byGMO 編集部

-

小学1年生の家庭学習!おすすめ教材・ドリル8選も徹底比較

小学1年生になり「勉強がんばる!」と、やる気に満ちあふれているときは、家庭学習を始めるチャンスです。この記事では、小学1年生におすすめの家庭学習教材5つとともに、教材の選び方、家庭学習...

2025.12.03|コエテコ byGMO 編集部

-

東進オンライン学校の評判・口コミ!小学部と中学部のレベルも解説

オンライン学習が主流になりつつある子どもの家庭学習。しかし一口に家庭学習用の教材と言っても様々なサービスが提供されており、教材選びに難儀する保護者様も少なくないでしょう。東進オンライン...

2026.01.05|コエテコ byGMO 編集部

-

学習ドリルとは?小学生向けタブレット学習と比較

小学生の家庭学習用の教材として注目されているのが、タブレット学習向けの教材。タブレット学習のメリット・デメリットや、紙のドリルでの学習との比較、小学生におすすめのタブレット学習教材など...

2025.10.29|コエテコ教育コラム