算数が苦手な子におすすめタブレット学習・通信教育教材14選を徹底比較

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

今では小学校でも学習教材のひとつとして、タブレット学習が非常に多くなっています。

そこで今回の記事では、通信教育の小学生向けタブレット学習に興味のある保護者向けに代表的なタブレット学習を厳選し、最初に簡単な比較表を、その後に詳しい解説(特徴や学習方法の流れなど)を載せています。

さらに実際に利用している親御さんの評判も加えタブレットで学習できる小学生向け通信教育を比較しました。

個人的な意見ですが参考として頂ければと思います。

下記記事では小学生のタブレット学習おすすめランキングをまとめています。

学習効果の高いタブレット学習を知りたい方は、下記記事もあわせてご覧ください。

小学生のタブレット学習おすすめランキングまとめ【最新】教材比較

算数の勉強にタブレット学習はおすすめ?

早稲田大学の渡邉文枝さんによると、理解を深めるのが目的であればタブレット学習が効果的である可能性が高いそうです。研究ではタブレットを使ってアニメーションを提示する方法が、理解につながりやすい可能性があると示唆されました。

ただし単語や地名を覚えるような単純な記憶は、情報がよりシンプルな方が効果が表れやすいようです。

タブレット学習を効果的に活用するなら、理解を深める内容の教材に使うと良いでしょう。

学習ドリルとタブレット、どちらにしようか迷っている方は下記記事もご覧ください。

子どもに合った教材を選びたい方は、ぜひ参考にしてください。

学習ドリルとは?小学生向けタブレット学習と比較

参考:タブレット端末における教材の提示方法が学習に及ぼす影響

算数対策ができる小学生向けタブレット学習・通信教育の選び方比較

タブレット学習の選び方について3つのポイントにまとめました。

タブレット学習の選び方ポイント3つ

① 子どもの学習レベル

② 学習の目的

③ 料金

子どもの学習レベル

まったく勉強が嫌いで毎日「やりなさい」「早く勉強しなさい!」と親が声がけするようなケースなら、ゲーム感覚だったりアバターが作れたり、さまざまなギミックがついているタブレット学習のほうが飽きずに進められるますね。学習の目的

学校のテストで点数アップしたいのか、とにかく毎日「勉強する時間」を作りたいのか、適当な塾がないので通信教育で進んだ学習をさせたいのか、共働きで学童が終わり家庭学習の時間を親が不在時もしっかり確保したいのか。あるいは将来的に中学受験を視野に入れているのか。

目的と各タブレット学習の特徴をつきあわせて選ぶのもポイントのひとつです。

中学受験対策を目的としている方は下記記事をご覧ください。

下記記事では中学受験対策におすすめのタブレット学習教材をご紹介しています。

中学受験対策ができるタブレット学習

料金

料金も保護者にとっては外せないポイントです。特に「1,000円〜」といったように「〜」がついている表示は、学年やオプション、また専用端末の購入などによって大きく金額が違うので必ず正確な金額を公式サイトで確認しましょう。塾と比べて安くは感じますが、1年で合計するとそれなりの金額になります。

タブレット学習は似たような雰囲気ですが、細かく見ていくとそれぞれ特徴があります。

多くのタブレット学習には体験やお試しがありますが、最初はほとんどの子どもがタブレットに興味を示します。

1つだけでなく、いくつか体験させて「続けられる約束」ができるものを選ぶといいですね。

無料体験の有無

無料体験を利用すれば、子どもの反応をみてから入会を決められます。数日間教材を使ってみてコンテンツの質や子どもとの相性、タブレットの使用感を確かめれば教材選びの決め手になります。

自宅の通信環境や使用機器が教材に適しているかどうかも重要です。

また無料体験期間を設けていない教材の場合、公式サイトで模擬体験をすることができる場合もあります。

事前にカリキュラムの雰囲気を知りたい人は無料体験期間やブラウザ上の体験の有無を確認しておきましょう。

算数の勉強におすすめのタブレット学習比較14選

| タブレット学習教材名 | 月額料金 | 対象 | 科目 | ・端末 |

| 進研ゼミ(チャレンジタッチ) |

1年生 2,980円〜 6年生 5,730円〜 学年や支払い方法による |

小1〜小6 受験対策 |

4教科+英 プログラミング |

・専用端末 |

| 東進オンライン学校 |

1~2年生 2,497円(税込)※年払いの場合:2,178円(税込) 3~6年生 3,762円(税込)※年払いの場合:3,278円(税込) |

小1~小6 | 小1~小2:2教科(算国) 小3~小6:4教科(算国理社) |

・タブレット ・PC ・スマホ |

| スマイルゼミ |

1年生 2,980円〜 6年生 5,700円〜 学年や支払い方法による *タブレット代別途 |

小1〜小6 発展クラスあり |

4教科+英 プログラミング |

・専用端末 |

| すらら | 8,000円 | 小1〜小6 受験対策 |

4教科 | ・タブレット ・PC |

| スタディサプリ | 1,980円 | 小4〜小6 中学受験 |

4教科 | ・タブレット ・PC ・スマホ |

| うんこゼミ | 2,470円(税込) | 小3~小6 | 4教科+英+教養 | ・タブレット ・スマホ |

下記記事ではどんな学習内容にもおすすめできるタブレットをご紹介しています。

算数だけでなく、その他の教科も学習したい方は下記記事をご覧ください。

学習用タブレット機種おすすめまとめ!小学生の勉強まで徹底解説

スマイルゼミ

| タブレット学習小学生向け名称 | スマイルゼミ |

| 月額料金 | 1年生:2,980円〜 6年生:5,700円〜 (学年や支払い方法による、タブレット代別途) |

| 対象 | 小1〜小6 発展クラスあり |

| 難易度 | 教科書準拠 理解度に応じた難易度 |

| 無料期間 | 約2週間 |

体感的に学べる教材やスマイル会員と点数を競い合う「みんトレ」など、楽しみながら学習の基礎固めに取り組むことができます。

- 教科書準拠

- 親はスマホで子どもの学習がわかる

- 専用タブレット+ペンで書きながら学べる

- 漢検と算数ドリルは戻り・先取り学習も可能

- 英語とプログラミングも標準配信

スマイルゼミに無学年学習「コアトレ」がスタート

スマイルゼミを提供するジャストシステムでは、2022年4月より幼児コース・小学生コースにて無学年学習「コアトレ」サービスがスタートします。コアトレでは、学力を超えた先取り、さかのぼり学習を行って学力の体幹(コア)を鍛えることを目指します。

無学年学習「コアトレ」の3つの特徴

学年を超えた先取り学習ができる

コアトレでは、学年関係なく1人ひとりの理解度に合わせたステージから学習できるので、無理なく学習を進められます。お子さまの苦手分野はさかのぼって学びなおすことができ、つまづきやすいポイントを克服した上で理解度を高めることができます。

得意な分野は先取り学習を行うことで、お子さまの得意を着実に伸ばしていきます。

学習効果が上がる体系的なカリキュラム

コアトレのカリキュラムには、学習内容が次の問題を解く際に活かされるよう、各単元を体系的に関連付けする工夫が行われています。たとえば、数学では計算を軸に学習することで、関連する「図形認識力」、「数的処理能力」を一緒に伸ばしていき、理解度をさらに深めることができます。

多くの教材をお得に学べる

コアトレが加わった後も、スマイルゼミの月会費はそのままなのでコスパの面も安心です。コアトレを学ぶことで、より多くの教材をお得に学べます。さらにコアトレには、時間を測りながら解く問題も用意されているなど、お子さまのやる気が続くような工夫が揃っています。

学習の流れ

毎月、専用端末に登録した教科書にあわせた学習カリキュラムを配信

① 今日のミッション(問題)が出るので行う

② 自動丸付けと解説が出る

③ 間違えた問題は解き直しシステムで後日、優先的に出題し復習する

④ 問題を解くとスターがもらえる

スマイルゼミの評判・口コミ

下は男の子なんですが、最初の1回だけで後は私がしつこく言わないとやらず一括払いしたのは大失敗。でもお姉ちゃんは学習してもらえるスター集めに夢中になって毎日勉強している。向き不向きがありますね。

- 低学年から英語があるのがいい(Aさん・子ども 小2)

- 勉強をするとスターが貰えて、スターを集めると自分のアバターが表彰されたり、スターをゲームアプリと交換できるのが子どもにとって大きなモチベーションになっています。私の時代は勉強するとシールもらえて、シールたまると鉛筆とかシャーペンとか貰えたんですけど、時代は進んでいるな~っと実感(^^;)(Kさん・子ども 小3)

- 1ヶ月3,000円くらいならいいか、と思ったが学年によってけっこう料金が違います。それに一括にしないと割高。さらに専用タブレットも早々に途中退会しようとすると3万くらい取られる!こういう説明をハッキリわかりやすくしてほしい。ちなみに教材はとても良いです。タブレットもよくできていて、特にペンは使いやすく、繰り返しの漢字練習を楽しくできて良い面も多いだけに、必ず最初に公式サイトのシミュレーションを使い、会費を確認することが大事です(Nさん・子ども 小3)

トライのオンライン個別指導塾

| タブレット学習小学生向け名称 | トライのオンライン個別指導塾 |

| 月額料金 | 小学生:1コマ60分×月4回14,960円〜(税込) 中学生:1コマ60分×月4回17,600円〜(税込) 高校生:1コマ60分×月4回21,120円〜(税込) |

| 対象 | 小学生~高校生 |

| 難易度 | 理解度に応じた難易度 |

| 無料期間 | 受講すればタブレット教材が無料で利用可 |

トライのオンライン個別指導塾は、完全マンツーマンの指導で、子どもの「わからない」にとことん向き合ってくれる学習サービスです。

授業がない日には「トライ式AI教材」を使用して、タブレットで効率的に算数の自宅学習が行えます。

自由なカリキュラムと丁寧なサポートで、無理なく学力アップが目指せます。

- マンツーマン指導で苦手を解消

- 授業がない日はAI教材で学習サポート

- 教育プランナーが学習全体をフォロー

- 全国33万人の教師からぴったりの先生を選べる

- 通塾不要・スマホやタブレットですぐ受講可能

学習の流れ

まずは教育プランナーとのカウンセリングで、学習状況や目標を丁寧にヒアリング。得意・苦手や学習スタイルに応じて、お子さんに最適のカリキュラムを作成し、授業は完全マンツーマンで行われます。

授業がない日にはタブレットやPCから「トライ式AI教材」を使って自宅学習が可能。

AIが理解度に応じて問題を出題し、自主学習でも効率的に力を伸ばせます。

そら塾

| タブレット学習小学生向け名称 | そら塾 |

| 月額料金 | 5,800円(税込)~ |

| 対象 | 小学3年~高校生 |

| 難易度 | 理解度に応じた難易度 |

| 無料期間 | 無料体験授業あり |

そら塾は、東証上場企業スプリックスが運営するオンライン個別指導塾です。

先生1人に生徒2人までの少人数制で、リアルタイムの対話を通じて苦手な算数も着実に克服できます。

授業はスマホやタブレットで受講でき、学校の教科書に準拠した教材で無理なく学習を進められます。

- 教科書準拠の教材で学校の授業と連動

- その場で質問できるから「わからない」を残さない

- 授業がない日も映像教材で自習サポート

- 全国の仲間と学べるオンライン自習室つき

- 先生との相性が合わなければ講師変更も可能

学習の流れ

そら塾では、学校の教科書に完全準拠したオリジナル教材を使い、まずは自力で問題に取り組むことで理解を深めるスタイル。つまずいた部分や重要ポイントは、専用の解説動画を活用して定着。「教材で理解→解説動画で定着」のサイクルを繰り返すことで、自然と苦手が克服されていきます。

教材には定期テストでよく出る問題や、間違えやすいポイントが網羅されているため、テスト対策も万全。

さらに、わからない箇所はオンライン授業で先生にすぐ質問できるため、不安を残さず次に進めます。

チャレンジタッチ(進研ゼミ小学講座)

| タブレット学習小学生向け名称 | チャレンジタッチ(進研ゼミ小学講座) |

| 月額料金 | 1年生:2,980円〜 6年生:5,730円〜 |

| 対象 | 小1〜小6受験対策 |

| 難易度 | 教科書準拠 理解度に応じた難易度 |

| 無料期間 | 公式サイトで無料体験可能 |

さらに理解度に応じて小学校の全範囲を学べるので、教科ごとに先取り学習や戻り学習が可能です。

- 教科書準拠

- アニメやイラストたっぷりで子どもが興味を持ちやすい

- 専用端末にペンで書き込む

- 思考力問題は赤ペン先生が個別指導

- オンラインライブ授業もあり

- 努力賞プレゼントが豪華

- 2022年新1年生~新機種にバージョンアップ。画面に手の側面がついても書けるように

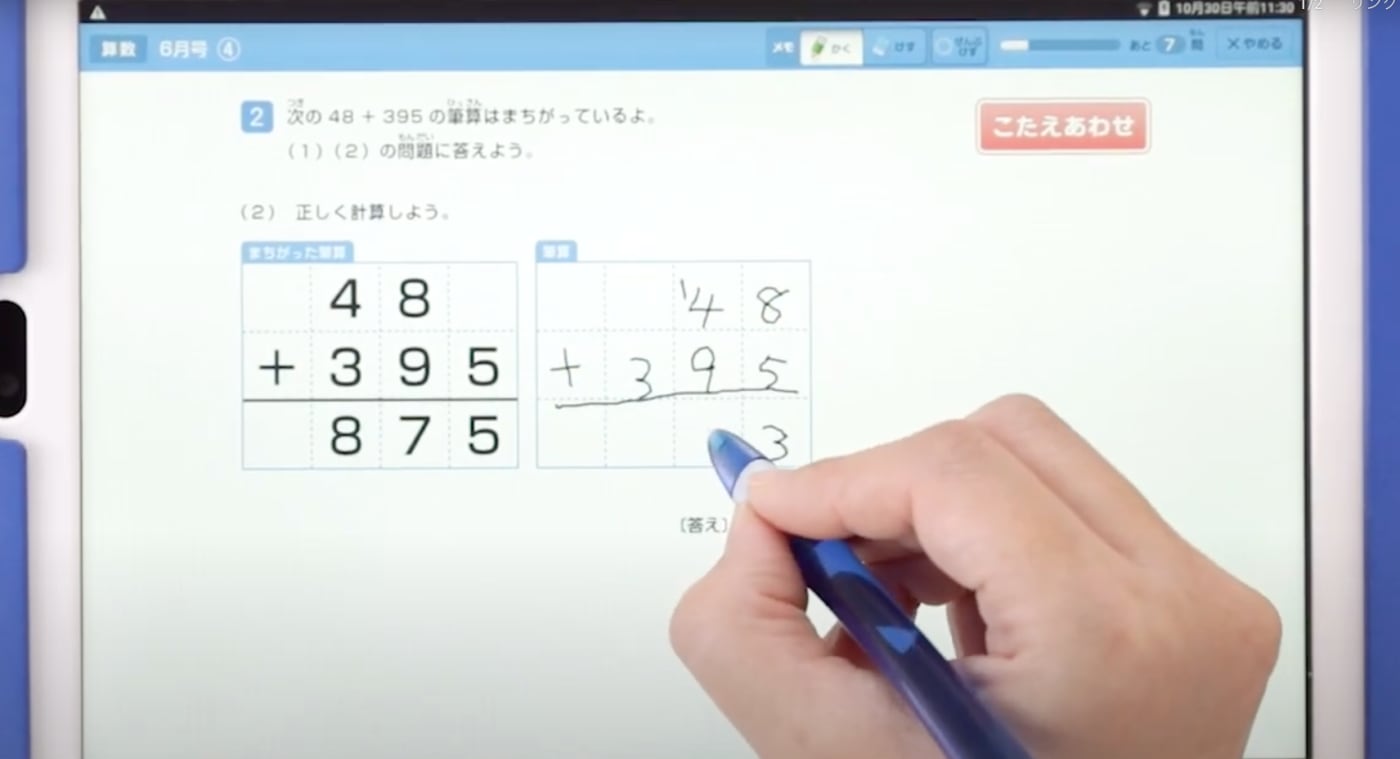

学習の流れ

① 電源をいれるとキャラクターがやるべきプログラムを教えてくれる

または、アラームを設定するとその時間にチャイムが鳴り起動する

② アニメーション解説を聞き、見る

③ 問題を解く

④ 自動丸つけ→間違えたら解きなおし

⑤ 忘れたころに「解きなおしボックス」で再挑戦→定着

⑤ 月末に赤ペン先生の個別添削あり

チャレンジタッチの評判・口コミ

自分もやっていたチャレンジだからいいかなと。カラフルで遊び感覚で学べるので低学年にはピッタリだと思います。勉強するともらえるジュエルをためて、ごほうびコーナーでゲームなどと交換できるのも面白がって、やる気が出たみたいです。特にコロナ禍の休校期間中はチャレンジタッチのおかげで助かりました!

家庭学習というよりオモチャ感覚ではないでしょうか。

- 専用タブレットでも赤ペン先生いた!タブレットで○×がすぐついて親が丸付けしないですむから助かるけど、国語や算数はやっぱり先生のひと言アドバイスがあったほうがいいなと感じるので、チャレンジタッチがベストな選択(Sさん・子ども 小3)

- チャレンジタッチが、というよりタブレットでやるせいか、ソファだったり床に寝っ転がってやるのが困る。けっこう適当にやっていたりするし、うちではあんまり意味がない感じがしたので1年でやめました(Tさん・子ども 小4)

- 共働きで3年で学童をやめたのと同時にチャレンジタッチに申込みました。学習の進み具合が登録した私のスマホに通知されるので、親がいない間でもどれくらい学習したかがわかるのが便利です。中学受験やトップの成績を狙うなんていう子には向いていないでしょうが、ひとまず学校の成績で落ちこぼれず、テストで70点以下は取らないくらいの学力キープが目的なら充分ではないでしょうか(Oさん・子ども 小4)

東進オンライン学校

| タブレット学習小学生向け名称 | 東進オンライン学校 |

| 月額料金 | 1~2年生:2,497円(税込)※年払いの場合:2,178円(税込) 3~6年生:3,762円(税込)※年払いの場合:3,278円(税込) |

| 対象 | 小学1年生~小学6年生 ※中等部もあり |

| 難易度 | 理解度に応じた難易度 |

| 無料期間 | 申し込みから10日間 |

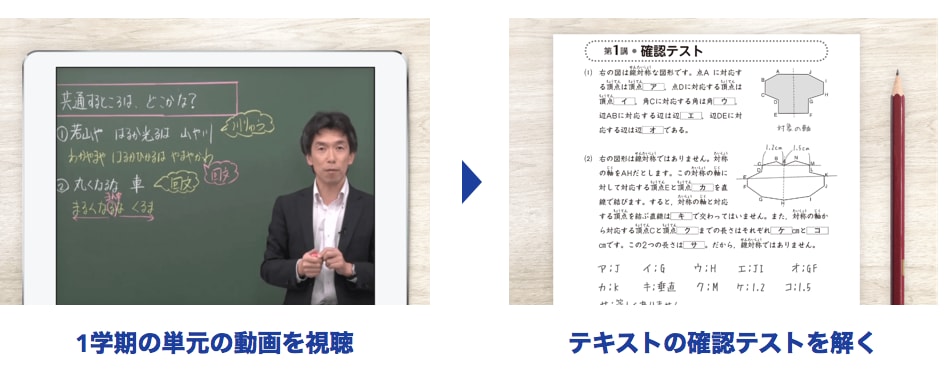

東進オンライン学校の魅力は、東進と四谷大塚の実力講師陣が提供する魅力的なオンライン講座です。

テンポや声色などに抑揚があり、飽きずに聞き込むお子さまが多いという口コミを多数見かけます。

また1回の動画時間は30分~40分程度のため、低学年には程よく、高学年にはスキマ時間に学習に取り組めるようになっています。

- 確認テストと月例テストで復習と定着を図れる

- 実力派講師によるテンポの良い授業

- 教材費無料

学習の流れ

➀東進学力POSに生徒番号・パスワードを入力

➁テキストをダウンロード

➂必要に応じ印刷しておく

➃東進学力POSのカレンダー内にある「受講ボタン」を押下

東進オンライン学校の評判・口コミ

二人の先生が面白くて、これならあまり好きじゃない算数もやっていけそうと言ってた。

1講座40分ですが、飽きずに授業を閲覧できています。

- 親から見てもGIGAスクールの一環でやらされているドリルよりも遥かに興味をそそるコンテンツに見えます。(Jさん・子ども 小4)

- 東進オンラインの理科と社会、娘の食いつきがいいし、私も一緒に聞いててめっちゃ楽しい。 (Cさん・子ども 小6)

- 確認テストが最後にあることも達成感を持てるよい仕組みだと思っています。「やりなさい」と言わなくても進んでやろうとしている様子をみると、本当に良くできた教材だと感じます。 (Aさん・子ども 小5)

また、コエテコでは東進オンライン学校の取材も行いました。

下記取材記事になります。ご興味のある方は是非参考にしてくださいね。

下記記事では東進オンライン学校のカリキュラムや学習方法についてご紹介しています。

東進オンライン学校 小学部・中学部の基本情報について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

東進オンライン学校 小学部・中学部|面白い授業+テストで楽しく学び、成績アップをめざす!

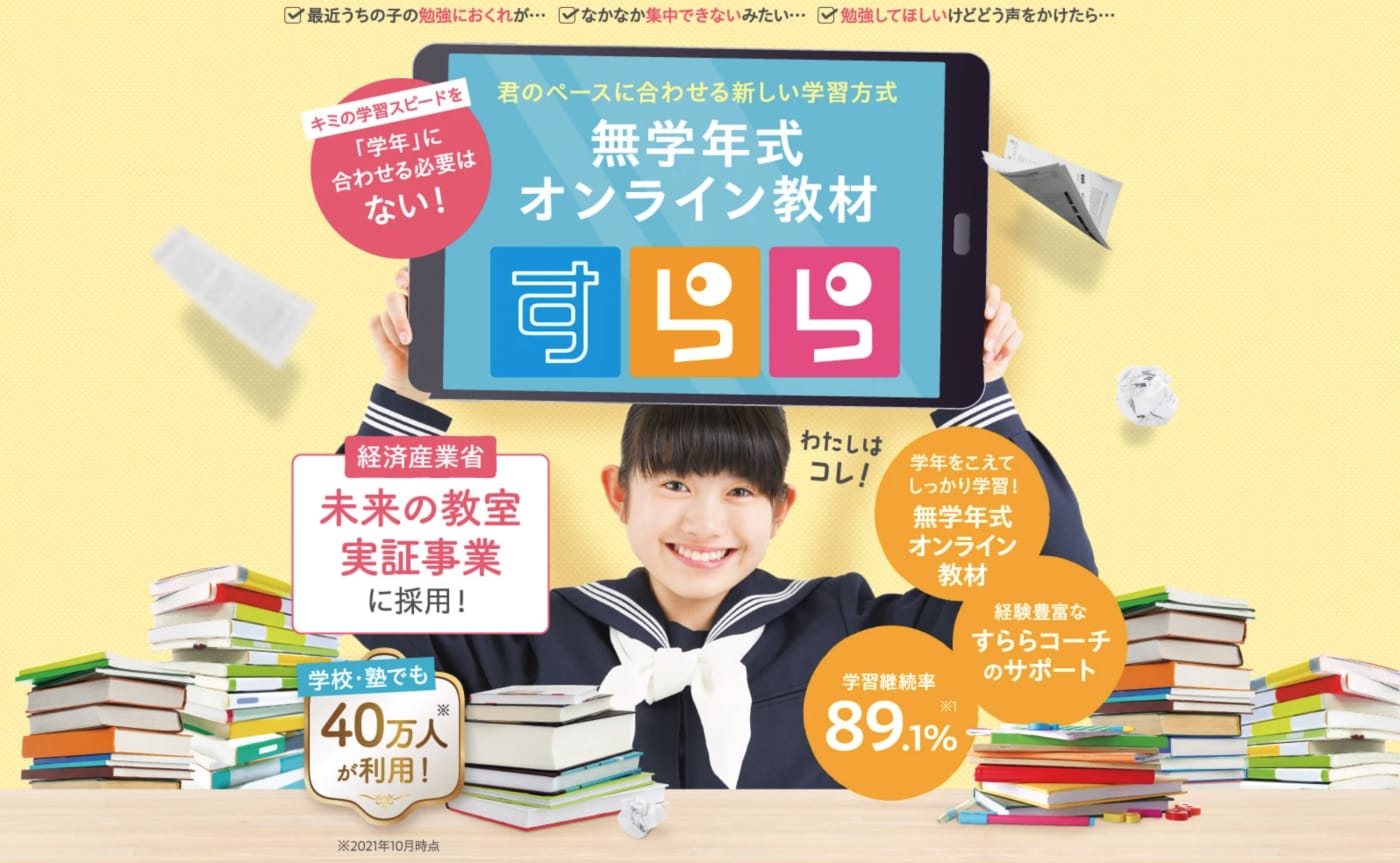

すらら

| タブレット学習小学生向け名称 | すらら |

| 月額料金 | 3教科コース:7,480円~ 4教科コース:7,480円~ 5教科コース:9,480円~ |

| 対象 | 小1〜小6受験対策 |

| 難易度 | 理解度に応じた難易度 |

| 無料期間 | 要問い合わせ ブラウザ上で無料体験可能 |

約2,500校の塾や学校に導入され、経済産業省認定「未来の教室」実証授業にも採用されたすらら教材。

ゲーム感覚で基礎や苦手を学べるため継続率が高く、目標を達成するまで続ける力を育みます。

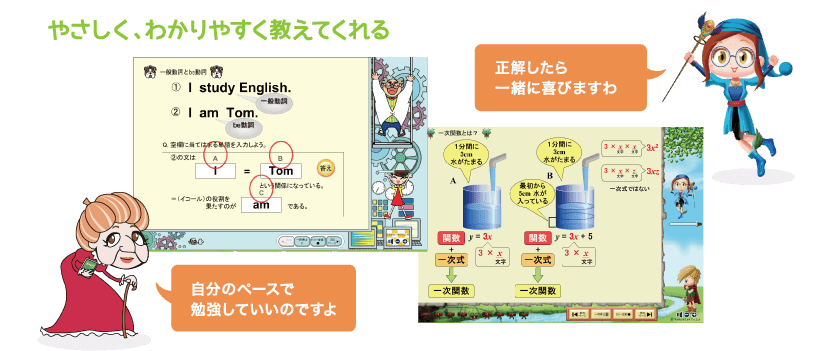

- アニメのキャラが話しかけながら学習を進めるイメージ

- 無学年方式で分からないとこまで戻って学習、先取り学習もできる

- すららコーチが学習サポート

- 保護者とコーチがメール等で子どもの様子を確認・相談できる

- 間違った問題にあわせてレベルを自動調整し学び直しができる

学習の流れ

① キャラクターと対話する形でレクチャーを受講

② 理解したらドリル機能で復習

③ 間違えたら自動的に難易度を調整し並び替え問題を提出

④ 学校の教科書とテスト範囲を指定すると自動的にテスト問題を作成→解答

すららの評判・口コミ

ゲームっぽい感じで子どもは楽しんでやっています。正解と間違いで鳴る音が違うんですが、いちいち子どもが反応している(笑)テーブルでやっているとキッチンにいる私にも聞こえてくるので勉強しているのがわかるのもいいかな。

在宅ワークになって子どもの家庭学習を間近で見るようになりました。アニメみたいな作りで子どもも飽きずにやってはいるが、好きなことしかやらないので、やはり横について見守っていないとあまり学習効果はないかなという印象を受けました。

- すららコーチはあくまでカリキュラム作成と簡単な報告をしてくれる感じなので、塾の先生みたいなサポートを期待しないことですね。カリキュラム自体は子どもが楽しく学べる工夫がたくさんあって良いと思います(Eさん・子ども 小3)

- 今の学年だけでなく戻って学習できるところがいいです。ウチの子は算数が苦手で、特に割り算がからっきしダメ。すららはかなり前まで戻ってやり直していけるので追いつくことができました(Oさん・子ども 小4)

- 勉強するたびに動物が育ったり、なんか学習時間(自動的に記録される)をオンラインで競ったりとお楽しみ?機能がスゴイ(Hさん・子ども 小5)

天神

| タブレット学習小学生向け名称 | 天神 |

| 月額料金 | 1学年1科目あたり33,000円~ ※買い切り型 |

| 対象 | 幼児、小学生、中学生 |

| 難易度 | 理解度や発達などに応じた難易度 |

| 無料期間 | 4日間 |

天神が大切にしているのは、「勉強とは本来楽しいもの」だという考えと、小さな達成感の積み重ねです。

教材は、すべて「できる→わかる→できた」を繰り返せるスモールステップ形式になっており、「できた」という成功体験を積み重ねられるようになっています。

問題を間違えてもヒントが出てくるため、算数が苦手な子どもでも進めやすく解きやすいでしょう。

順番に丁寧に少しずつレクチャーしてもらえるから、やる気が出ない子や集中力が続かない子にもおすすめです。

算数の復習問題では、数字を変えた問題や似たような問題が出される仕組みになっており、本当に理解しているかのチェックも行えます。

学習の流れ

①動画講義で要点を理解

②問題を解く

③間違えるとヒントが出される

④復習

⑤(プリントして紙教材として活用)

天神の評判・口コミ

勉強へは集中力が続かない息子ですが、天神は画面に問題が一問しか出ないので、問題を読むことに集中しやすいようです。

一問終わるごとに「やった!」とか音声が入ってほめてもらえると、一問ごとに気持ちが高まるようで、やる気が持続しているようです。

こんにちは!この前学校で算数、社会、理科のテストで100点取れました!

しかも算数と社会のテストで2枚とも100点だったのはクラスでぼくだけだったのでクラスのみんなから拍手してもらえてすごくうれしかったです!!

テストの前に天神をやったから100点が取れたんだと思います!

魅力やこだわりについてお聞きしているので、興味がある方はあわせてご覧ください。

廣田さん:2つめは、買い切り型でお子さんのペースで勉強を進められるということ。天神は、お子さんを主役に考えているので「今、この学習をしたい」という気持ちに合わせて、徹底的に学べます。もちろん、繰り返し学習や反復練習も可能です。

受験対策にも、買い切り型のメリットは生かせます。たとえば中学3年生までの内容を先取り学習し、空いた時間に志望校の過去問題集に取り組む→不足しているところを天神で復習する・補うこともできます。

まるぐランドfor HOME

| タブレット学習小学生向け名称 | まるぐランドfor HOME |

| 月額料金 | ・タブレット学習+オンライン個別指導 月8回コース 45,273円(税抜)49,800円(税込) 月4回コース 27,090円(税抜)29,800円(税込) 月2回コース 18,000円(税抜)19,800円(税込) ・オンライン個別指導 単品チケット 1回 7,182円(税抜)7,900円(税込) ・保護者カウンセリング単品チケット 1回 3,455円(税抜)3,800円(税込) ※単品チケットは月2回/月4回/月8回コースのどれかの受講が必須 ※入会金なし |

| 対象 | タブレット学習:小1~6相当 オンライン個別指導:小1~6に対応 ※オンライン個別指導の35分間、画面の前に座って授業を受けられる必要があります。 |

| 難易度 | 学びと生活の基礎土台となる「読み書き」「算数」に対応(教科書準拠ではない) |

| 無料期間 | △(体験授業は500円(税込)で受講可能) ※公式SNSフォローで体験授業無料クーポンがもらえる |

発達特性によって学びにくさを感じているお子さんには、2024年8月から提供を開始したまるぐランドfor HOMEがおすすめです。

それぞれの認知特性・読み書き・算数の基礎スキルを測り、子ども一人ひとりの特性に合わせた「学びかた」をタブレット学習やオンライン個別指導の連動で提供します。

- 読み書きの力と計算の力で学びと生活の土台を作れる

- 子どもの特性に合わせた学び(教科書準拠ではない)

- タブレット学習と連動した個別指導あり

- レッスンで貰える「バッジ」「ゲームチケット」で子どもの頑張りが可視化

- 日々の取り組み状況や正答率を保護者がスマートフォンで確認できる

- 毎回の授業後、取り組んだ内容やお子さんの様子を講師から保護者に直接報告

- 入会直後と年2回のカウンセリングで保護者が発達のプロに悩みを相談できる

学習の流れ

まるぐランドfor HOMEでは、子どもそれぞれの特性に合わせたタブレット学習を1日約10分行い、週に1回のペースでオンライン個別指導が行います。個別指導ではオンライン学習と連動した内容を学習し、学びを深めていくというスタイルです。まるぐランド for HOMEの口コミは?進研ゼミと比較

小学ポピー

| タブレット学習小学生向け名称 | 小学ポピー |

| 月額料金 | 1年生:35,760円(税込)~ 2年生:39,600円(税込)~ 3年生:44,400円(税込)~ 4年生:46,800円(税込)~ 5年生:51,600円(税込)~ 6年生:54,000円(税込)~ |

| 対象 | 小学1~6年生 ※中学生コースもあり |

| 難易度 | 教科書準拠 理解度に応じた難易度 |

| 無料期間 | 1ヵ月 |

書いて学んで学習習慣を身につけたいなら、小学ポピーがおすすめです。

小学ポピーの発行元は、全国の小・中学校にドリルや問題集を提供している新学社。

これまでのノウハウが活かされたポピーは、予習・復習しやすいのが特徴です。

- 教科書準拠

- 書いて学ぶワークで定着しやすい

- 楽しく続けられるデジ・サポ

- オンライン自習室あり

学習の流れ

小学ポピーでは、紙のワークとデジタルサポートを併用して学習を進めます。

①デジ・サポのスケジュール機能で自分ピッタリのスケジュールを作る

②紙のワークで問題を解く

③ワークを進めた分、デジ・サポのがんばりすごろくを進める

④勉強を進めた分だけポイントが貯まる

小学ポピーの評判・口コミ

学校で習ったことをポピーで復習すると、いい点がとれ、また、自信にもつながることを親子で感じました。

シンプルなつくりで忙しい我が家でも短い時間で無理なくできました。一緒にポピーに取り組むと、どんなことを習っているのか、どんなところができないのか把握できてよいですね。そしてポピーなら、理解不足のところをきちんと教えてあげられます。

- ポピーのおかげでテストはいつもほぼ100点。学期末テストも、ポピーで学習した内容とほぼ同じで「ポピー、すごい!!」と親子で驚いています。

- テスト前には親子で単元テストをやり、子どもに「できた!!」という自信をつけさせ、学校のテストに取り組んでいます。

- 付録やマンガが多すぎず全体にシンプルであるところ、落ち着いて大切なことがよく分かるところがお気に入りです。でも、なによりもうれしいことは、毎朝ポピーをする習慣がついたことです。

うんこゼミ

| タブレット学習小学生向け名称 | うんこゼミ |

| 月額料金 |

2,470円(税込)/月 |

| 対象 | 小学3年生~6年生 |

| 難易度 |

理解度に応じた難易度 |

| 無料期間 | 10日間 |

うんこゼミは、国算理社+英語・教養を網羅的に学習できる総合型学習アプリ。

シリーズ累計1000万部を誇るうんこドリルと同様、子ども心をガッツリ掴むPOPなイラストとゲーミフィケーション的な進行が魅力の教材です。

選択式のため、分からない問題が出題されても反復学習に取り組むことで知識の定着を図ることができます。

また頑張りに応じてポイントが付与される点も、子どものやる気を引き出す要素になっているようです。

貯まったポイントはオリジナルグッズと交換できるため、目標を掲げながら勉強に取り組むことができるでしょう。

学習の流れ

➀ログインページからメールアドレス・パスワードを入力

➁単元に沿った基本の学習

➂復習と集中力の特訓

➃復習と成長の確認

➄チェックテスト

➅先取り学習

うんこゼミの評判・口コミ

親が言わなくても、すきま時間に自分からやってくれるので助かっている。

うんこゼミで偉人に興味を持って、歴史の本を借りてくるようになった。

- 偉人のキャラクターがいっぱい出てくるのが面白い!(3年生 I.Iさん)

- うんこゼミで覚えたことが学校で出たとき、授業がわかってうれしかった。(3年生 W.Tさん)

スタディサプリ

| 名称 | スタディサプリ |

| 月額料金 | 1,980円 |

| 対象 | 小4〜小6中学受験 |

| 難易度 | 教科書準拠 理解度に応じた難易度 |

| 無料期間 | 14日間 |

月額費用が税込みでも2,000円程とリーズナブルな価格設定も魅力の一つです。

- 1ヶ月1,980円と安い

- 15分〜の動画でスキマ時間に勉強できる

- 先取り・戻り学習が自由にできる

- まなレポ(保護者用管理画面)で子どもの学習時間や正答率などがわかる

学習の流れ

② テキストやノートに解説を見ながらポイントを書き込み要点ノートを作る(推奨)

③ テキストの確認テストを行う

*テキストはプリントアウトするか、テキストクーポンを利用して郵送してもらう。

スタディサプリの評判・口コミ

先生の解説がとてもわかりやすいので、苦手な科目や、わからないところをピンポイントに利用するといいですよ!

解説の動画を観るだけなので小学生より中学生や高校生向けかなと思う

- 教科書や参考書を開いて親が教えるよりもスタサプの解説動画のほうがわかりやすい!(Kさん・子ども 小6)

- 料金も安いし塾や学校の「ヘルプ」として利用するならコスパがいいと思います。理解度にあわせて途中で止めたり戻したり、最初のうちは動画視聴のやり方を一緒に教える手間はありますが高学年ならすぐに慣れますね(Aさん・子ども 小5)

- シンプルに単元を解説しているが、とにかく講師の話が上手。テキストと併用、他のドリルや学校の宿題をやって、できない部分をスタサプでフォローする方法がベストっぽいです。というわけで親がある程度、学習管理してあげないとダメですが、この値段なので納得(Kさん・子ども 小6)

デキタス

| 名称 | デキタス |

| 月額料金 | 3,000円 |

| 対象 | 小1〜小6 |

| 難易度 | 教科書準拠 |

| 無料期間 | 申し込みから5日間 |

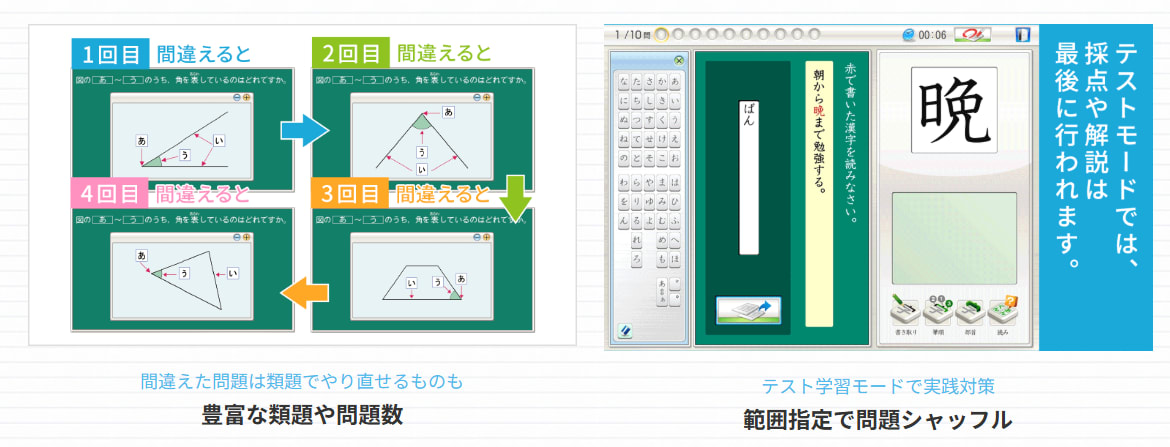

スモールステップの演習を計画どおりに進めることを重視しており、将来的に役立つ学習力を身につけます。

- キャラクターやアニメがかわいい

- 教科書準拠で学校の学習サポートに向いている

- 大手進学塾による監修

- 先取り・戻り学習も可能

- テストモードで単元を選択すれば範囲にあわせた演習問題がでる

学習の流れ

① 単元を選択し授業動画を観る

② ○×の簡単チェックで授業をふりかえり

③ 10問の基本問題(記述式もあり)を行う

④ 100点をとると応用問題にチャレンジ

⑤ 間違えた問題は「キミ問ピックアップ」に蓄積

デキタスの評判と口コミ

子どもが「あさって算数のテスト!」って言ってきたら、一緒にデキタスを開いて、私が確認しながらテスト範囲の単元を選ぶと、それにあわせた問題が作成されるのが便利。おかげでテストの点数が全体的にアップしました。うまく使えば効果大!

ママ友にお勧めされたんですが、うちのようなガサツなスポーツ系男子にはちょっと向いていない感じ・・・。なんだかやたら可愛いキャラであまり興味を示しませんでした。私が見た感じではたしかに解説はとてもわかりやすいので、もうちょっとキャラクターというかイラストを工夫してほしい

- 学年に関係なく、先取り学習もできるのがいいですね。娘は得意な算数はどんどん進めています。キャラクターもかわいいし、アバターにもハマってます。コロナのせいで自宅にいる時間が増えましたが、ゲーム感覚で勉強してくれるから助かります(Kさん・子ども小1と小5)

- 料金が1ヶ月3,000円とシンプル!家にあるタブレットでできるし、料金も安く、毎月払いだからダメならすぐにやめられるので、とりあえず続くかどうかやらせてみれるところが実は他ではありそうでない良い点です(Fさん・子ども小2)

- 家のタブレットを使わせているが見張っていないと、すぐYouTube見たり、何かアプリ触ったりしている。特にウチは共働きで家にいない時間があるので、必要なものしか利用できない専用タブレットのほうがいいなと後から思いました(Rさん・子ども小5)

Z会タブレットコース

| 名称 | Z会タブレットコース |

| 月額料金 | 2,992円〜学年・支払い方法による |

| 対象 | 小1~小6 中学受験コース |

| 難易度 | 理解度に応じた難易度 難度の高い問題に挑む力を身につける |

| 無料期間 | 公式サイトで4~6年生の体験可能 |

シンプルかつ理解しやすい教材で、主要教科はもちろん「みらいたんけん学習」やプログラミング、英語といった幅広い学習が可能です。

- シンプルで学習内容が濃い

- 紙のテキストワークブックも併用

- 保護者はアプリで学習状況を確認できる

- 担任の先生からアドバイスあり

- 小3からトータル指導プランで教材とタブレット学習併用で中学受験対策ができる

- 習い事など予定をいれると自動的に学習スケジュールを作成

学習の流れ

① 立ち上げると今日の学習が出てくるので行う

② 授業(要点と確認問題)を行う

③ 自動的に丸付け→間違えた問題は正解するまで解き直す

④ その日のまとめ「練習問題」を行う

⑤ 月のまとめに提出課題に取り組み、提出→担任が添削

⑥ 毎月25日前後に担任の先生とメッセージ交換による定期面談

⑤ 年に何回か紙でのテストやワークブック(学年により違う)が配布されるので行う

Z会タブレットの評判・口コミ

中学受験を考えているがコロナ禍もあり塾についてはまだ検討中。去年1年間、Z会タブレットコースの内容に満足していたので、ドリルや教材が届く中学受験用のトータル指導プランに変更し対応する予定。

内容がうちの子には難しすぎました。

- 担任というか担当の先生がいて、毎月の課題を提出すると添削されて戻ってくるのがよかった。先生とメッセージ交換もあり、指導を受けている接点があるので挫折しづらいのがよいと思う(Hさん・子ども 小4)

- ポイント(ぷちぽ)が貯まるという単純明快なご褒美が意外と子どものモチベーションをアップしています。アニメーション動画での解説もあり、わかりやすいですが、キャラクターやゲーム感覚ではなく、きちんと学習に徹しているところがいいですね(Iさん・子ども 小3)

- 高学年はiPadとペンが必要だし、会費も学年があがるとけっこう高い。それなりに成績がよいが近くに塾もなく、受験は考えていないが中学ではトップクラスになるために小学生のうちからしっかり学習したい、という家なら値段と内容も一致する。ウチの子のように、そもそも成績が良くなく、学習習慣もない子には、もっとゲーム感覚で楽しく取り組めるタブレット学習のほうが向いていると感じたのでやめました(Uさん・子ども 小5)

下記記事ではZ会と進研ゼミを徹底比較しています。

小学生・中学生・中高一貫について解説しているので、ぜひ参考にしてください。

Z会と進研ゼミを徹底比較!どっちがいい?小学生・中学生・中高一貫を解説

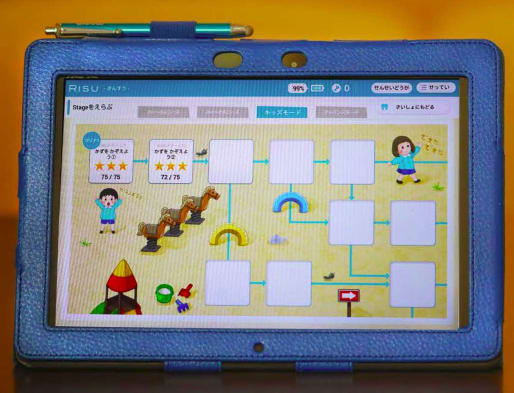

RISU算数

| 名称 | RISU算数 |

| 月額料金 | 基本料2,500円/月額 クリアステージにより料金発生(上限金額あり) |

| 対象 | 年中〜小6受験基礎 |

| 難易度 | ゆっくり学習~学校進度の2.3倍速 |

| 無料期間 | タブレットが発送された日の3日後から数えて7日間 |

タブレット学習と個別指導を行うRISU算数では、学年に関わらず個人の理解度に合った学習が可能です。

苦手がわかりやすい算数だからこそ的確なタイミングでの復習を徹底し、算数が好きになるようなカリキュラムを提供しています。

- 算数に特化

- 約7ヶ月で1年分の内容を学べる

- 成績を自動データ分析し問題を生成

- 苦手問題を繰り返し学習

- 無学年制でどんどん先に進める

- 過去にやった問題を一定の期間で出題し復習

- 学習記録をチューターがチェック

- つまずいたところは東大生などの解説動画で確認

- 保護者へのメールサポート

学習の流れ

①実力にあったステージから学習をスタート

②各ステージのステップをクリアーしていく

③自分のペースで進めていく

RISU算数の評判・口コミ

できる子はどんどん進められるのがポイント。各ステージの問題数も多く、けっこうしっかり学習していく感じ。

成績の良い子が使っていると聞いて試したのですが、応用問題や図形の問題などもカバーしているのもよいです!

子どもがわからなくなると、自動的にピッタリの解説動画が出てくるのも、親が教える必要がなくて(そもそも教えられないし)便利ですね。

ただ、RISUはどこでも言われているようですが、料金システムが少しわかりづらい。ステージを勧めると追加料金が発生するので、この辺を最初に親はしっかり理解しておく必要はあると思います。

うーん、ゲーム感覚でできて、計算から応用問題まで幅広く算数を網羅しているのはスゴイけど、算数だけなので他の学習もさせいたいわが家にとって、そこが残念!

- 算数だけというのが潔い。問題もバラエティに富んでいる。高いという人もいるが(確かに安くはない)タブレットで子どもがひとりでけっこう進めていけるところは評価。ある程度算数ができる、好きな子向けかな。うちの子はけっこうハマって楽しくやっているし、算数の力を伸ばしたいならおすすめできる(Uさん/子ども・小5)

- 確かに算数問題は大量にできるが、他の教科はないことを考えるとコスパが良いとは思えない……(Wさん/子ども・小4)

- ポイントを貯めてプレゼントをもらうのは子どもにとってはわかりやすいモチベーションアップになっているみたいです(Kさん/子ども・小1)

通信教育・タブレット学習で算数を学習するメリット・デメリット比較

小学生向けのタブレット学習にはメリットとデメリットがあります。タブレット学習の良い面も悪い面も把握しておきましょう。

小学生向けタブレット学習のメリット4つ

- 論理的思考を養うことに効果的

- 自宅にいながら塾のように学べる

- 楽しみながら学習習慣がつく

- 動画や音声で子どもの興味を引きつける

論理的思考を養うことに効果的

タブレット学習では論理的思考が養われやすいといわれています。中日本自動車短期大学の及川浩和によると、タブレット学習を行うとそうでない授業と比べ、記述回答の無回答者が少なく正答者が多かったそうです。

このような結果に結びついたのは、タブレット学習の方がそうでない学習方法より、周囲の人へ相談したり画面を覗き込んだりする頻度が高いためと考えられています。

相談したりされたりする中で相手へ説明することもあるでしょう。このやり取りを通し、論理的に考える力が身につきやすいのかもしれません。

参考:タブレットPCに対する特性認識が学習成果に与える影響

自宅にいながら塾のように学べる

多くの保護者がタブレット学習を選ぶ理由として「学校の予習復習ができる」「塾のかわりに」を挙げています。小学生が塾通いとなると送迎の問題などもあり、特に兄弟姉妹がいると大変です。

しかしタブレット学習は自宅にいながらにして、繰り返し学習や学校の授業にあわせて単元を選び学べます。

楽しみながら学習習慣がつく

タブレット学習はそれぞれアニメキャラクターが登場したり、ゲーム・クイズ感覚で学習できたり、子どもが楽しんで学べる工夫がされています。小学生にとって大切なのは「毎日かならず勉強する習慣」をつけること。

まずは学習習慣を身につけさせたいファーストステップにタブレット学習はちょうどフィットするメリットがあります。

動画や音声で子どもの興味を引きつける

紙のドリルと違い、タブレットは動画や音声で子どもの興味をグッとひきつける力があります。あまり勉強が好きではないお子さんでも面白そうとタブレットをいじりながら自然と学習になじんでいくことができます。

小学生向けタブレット学習のデメリット4つ

- 親のサポートが必要

- 正しく利用しないと学習効果が下がることも

- 視力低下への影響

- 日常生活への弊害

親のサポートが必要

タブレット学習は「子どもひとりでも進められる」を前提にしてはいますが、実際には親がそばにいて声がけをしたり、使い方を教えたり、サポートが必要なケースがほとんどです。特に最初のうちは親の手助けが必要です。

また慣れてくるとタブレットのカリキュラムを適当にやってしまうこともあるので時々は一緒に内容をチェックするといった親のサポートが大切です。

自動で丸付けをするなど親の負担が減る面もあるのですが、だからといって親が何もしなくてもどんどん学習がすすむとは限らないことを認識しておきたいですね。

正しく利用しないと学習効果が下がることも

タブレット学習のゲーム部分だけを進めてしまうお子さんもいます。また動画を視聴し、少しだけカリキュラムを行うと「できたつもり・わかったつもり」になってしまうことも少なくありません。

タブレット学習では間違えた問題を抽出し、復習する機能などもあるのですが、これは面倒だからと飛ばしてしまうなんてお子さんもいます。

推奨されている学習方法を着実に行っていかないと学習効果は半減してしまいます。

視力低下への影響

使い方によりますが、親が注意していないと視力が悪くなる原因になる可能性はゼロではありません。特に寝っ転がってタブレットをいじっていたり、薄暗い中で長時間タブレットを使用しているのはよくありません。

環境を整え、姿勢を正しく使用するように常に大人が気配りする必要はあります。

日常生活への弊害

タブレット学習用の教材は、子どもが集中して取り組みやすいよう工夫されています。そのため遊び感覚でつい長時間使ってしまうこともあるでしょう。その結果、食事やお風呂・歯磨きなどの日常生活に影響が出るかもしれません。

また外遊びの時間が減ってしまう可能性もあります。

他のことがおろそかにならないようにするには、ルールを決めて使うと良いでしょう。

例えば16:00~16:30はタブレット学習の時間というように決めれば、使いすぎる心配がなくなります。

オンライン授業が抱えるデメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

意外に知られていない問題点を知っておくことで、教材選びのヒントになるので、ぜひ参考にしてください。

オンライン授業が抱えるデメリット・問題点とその対策を紹介

算数のタブレット学習比較に関する注意点

自宅にいながら塾のように、楽しくしみながら学習習慣がつく子どものオンライン教育・タブレット学習ですが、注意点を確認しておきましょう。タブレット学習にお任せ!と過度な期待はかけないこと

親が無関心であれば、どの学習方法でも最大の効果が出るとは思えないというのが結論です。

特に低学年のうちは子どもは親に褒められると嬉しくなりモチベーションもアップします。

また高学年になってからは、中学へと続く学習の基本が身についているかを親が確認するのが大事です。

あきらかに遅れている・理解できていないところはタブレットで復習させるにしろ、市販のドリルでやり直しさせるにしろ、やりたいことだけやらせるのではなく、苦手な「穴」をふさいでいくサポートは必要でしょう。

穴のあいたバケツにいくら水を注いでも漏れていくばかりです。でも子どもはタブレット学習を進めることだけが楽しくなり、内容を身に付けないまま進んでいくことも少なくありません。ドリル教材も苦手なところで嫌気がさして、そのまま挫折……というのもよく耳にすることです。

タブレットがどれほどよく出来ていても、学習の「支援ツール」であることには変わりありません。

勉強の中心は小学校の授業であり、出された宿題をきちんとやることです。

プラスαのサポート学習としてタブレットを選ぶつもりで、過度な期待を寄せずに、うまく活用する方法を見出すのがベストかなと思います。

家庭学習は「過干渉」でも「無関心」もよくない

家庭学習でよくあるのが、親子ゲンカです。参考:小学生の家庭学習

「なんでわからないの!」「昨日もやったよね!?」「ちゃんと聞いてる?」「だいたい、あなたはね」とエスカレートしていくこと、よくあった……

しかも最初のうちは「がんばりなよ」くらいですが、鉛筆グルグル回したり、テーブルにうっぷしてノートに殴り書きしていたり、タブレットのゲームばかりやって学習内容を進めてなかったり、ついでに「やったってば〜」高学年くらいになると「うざ」なんて言われたあかつきには、親の堪忍袋の緒が切れるのもわかりますとも。

家庭学習は親が出過ぎず、かといって無関心ではなく、ほどよい感覚で見守るのが理想です。

とはいえ、これが難しいのが現実。先輩ママやパパたちはどう対応したのでしょうか?

家庭学習で親子ゲンカにならないように気をつけたことは?

- ずっと子どもの横にいるのではなく、始めるときに一緒に確認し、終わるときにパッと見て「がんばったね」と声をかけるようにした(Hさん)

- ひとつ怒ったらふたつ褒めると意識した、でも褒めるところを2つ見つけるのが大変だった……(Aさん)

- 子どもが勉強している間は自分も仕事の資料を整理したり、本を読むなど時間を共有しながら子どもだけに集中しすぎないようにしました(Uさん)

- 共働きなので土曜日にまとめてパパが子どもの学習したところを見せてもらったり、聞いて確認するようにしました。わたしはどうしてもイライラして怒鳴ってしまいがちなので(Kさん)

- そもそも、自分も勉強嫌いだったしな、と常に思い出し自制しました(笑)。勉強嫌いな子どもの気持ちも理解しながら「がんばろうよぅ〜」とゆるーく励ますようにしました(Sさん)

部屋を明るくしてタブレットを利用する

タブレットを利用するときには、視力低下や目の疲れを防ぐために部屋を明るくしましょう。必要であればデスクライトを設置して、学習のたびにライトをつけるよう声をかけておくのもおすすめです。

しかし睡眠前の1~2時間前に部屋を明るくしすぎると、睡眠の妨げになってしまうこともあります。

寝る前は暖色系の色味にしておく方が睡眠への導入がスムーズという子どももいますよね。

タブレット学習を始めたら、子どもの生活リズムや様子に合わせて部屋の明るさや色味を調節することを意識しましょう。

子どもがタブレットを利用する時間帯も調整したいですね。

学習に集中できる環境づくりをする

自宅学習では子どもが集中できるスペースを用意しましょう。自宅にはおもちゃやテレビ、兄弟やペットなど遊びの誘惑が揃っています。家族の話し声が気になって、つい会話に参加したくなる子どももいますよね。

もちろん周囲の誘惑に負けずに学習できるようになることが望ましいですが、子どもの集中力には限界があるので発達段階や特性に合った学習環境を提供することも大切です。

たとえば視覚優位な子どもは片付いた部屋の方が集中したり、卓上パーテーションを設置すると勉強モードに切り替わったり……。

リビングで監視されていた方が集中できる子どももいますよね。

学習の様子を見守りながら一人ひとりに合った学習環境づくりをしていくことで、子どもの集中力アップをサポートします。

学習時間をある程度定める

一日のうち決まった時間にタブレット学習を行うことで学習効果がアップしたり、子どもが生活を見通しやすくなったりといったメリットがあります。タブレット学習なら柔軟な時間管理が可能ですが、学習習慣が確立していない小学生の場合は自ら勉強時間を確保するのが難しいでしょう。

また「好きな時間に好きなだけタブレットに取り組む」というのでは、いざ飽きてしまったときに挫折する可能性が高くなります。

毎日同じ時間になったらタブレット学習を始めるようにすれば、生活の一部として学習が習慣になります。

時計が読めるようになると子ども自身が生活を見通しやすくなるでしょう。

開始時刻の5分前にアラームを設定して、気持ちを切り替えたりトイレに行ったりする時間を設ける方法もおすすめです。

算数の学習|タブレットvsドリル・プリント教材の比較

タブレット学習がいい!

- 共働きなのでタブレット学習だと何をやったかスマホに通知がくるのが便利(Nさん)

- ゲーム感覚で飽きずにできる(Sさん)

- 塾や個別は高いし、小学生で学校の成績をもうちょっとあげたいな、くらいで行かせる必要性は感じない。かといって紙の通信教材は親がつききりで見ていないとできないし、丸付けやわからないところを教えるのが大変!タブレットは中間くらいでちょうどいい(Wさん)

ドリルやプリント学習がいい!

- ドリルは最後までやらないと言うが、結局タブレットだろうがドリルだろうが、親が確認しなければ途中で挫折するのは一緒。タブレットにこだわる必要がない(Hさん)

- 書いて覚える。小学生のうちはこれが基本。タブレットでもペンで書けるのはわかるが、要点やポイントをノートにまとめるために「考える」ことも大切な学習のひとつだと思う(Kさん)

- 宿題をきちんとやらせ、必要に応じて市販のドリルを選んでやらせている。タブレット学習もチェックしたけど、機能がいろいろありすぎて複雑。小学生はシンプルに毎日、教科書を開く、ドリルをやるといった学習方法を定着させるほうが大切と感じた(Mさん)

小学生のタブレット学習比較に関するよくある質問

ここでは、子どものオンライン教育に関するよくある質問についてまとめました。Q.無料のオンライン教育教材はある?

A.授業料が入会から数ヶ月無料のものなどならあります。オンライン教育教材の具体的な料金が気になる場合は、体験入学もおすすめです。

そのほか、ネット上でパソコンやスマートフォンがあればすぐ無料利用できるサイトをいくつかピックアップしましたのでよろしければご覧ください。

- しながわ・目黒こどもスクール:自宅学習支援プログラム「おうちで、やろう。」

- 株式会社パディンハウス:子供の知育学習コンテンツサイト「ちびむすドリル」の動画教材

- オンライン語学レッスンECOM(イーコム):子ども向けの無料Ecom英語学習動画一覧

- NPO法人eboard(イーボード):eboard

Q.幼児にもオンライン教育はおすすめ?

A.もちろん、おすすめです。幼児にもオンライン教育がおすすめな理由は、主に以下の通りです。

- 子どものストレス減に良い

- 先生の目が届きやすく発言の機会も多い

- 授業の様子を気軽にチェックできる

保護者の方が気になるのは、通学の場合は送迎や保護者の人間関係、授業の様子が毎回観れるわけではなく不透明といった点ではないでしょうか。

その点で、オンラインで簡潔するため、送迎の手間や保護者の人間関係に悩まされることはありません。

また、少人数のため先生の目が届きやすく、子どもの発言の機会も多いのがポイント。

さらに、オンラインなので授業の様子を気軽にチェックでき、子どもが楽しんで学習に取り組めているか安心して見守ることができます。

算数の勉強におすすめのタブレット学習・通信教育まとめ

GIGAスクール構想が本格的に動きだし、実際にほとんどの公立小学校でもタブレット端末やノートパソコンが活用されています。タブレット端末で勉強するのが当たり前になる時代はすぐそこまできている中、家庭学習もタブレットの通信教材で!というのも確かに良い選択肢に思えます。

しかし、タブレット学習にせよ、通信教材にせよ、市販のドリルをやらせる、塾に行かせるにしろ「すべてお任せ!何もしなくて大丈夫!」なんてことはないのです。

たしかに、子どもの学習を見守るのは大変です。

毎日だと、丸付けするのも大変なんですよね!

しかもスマホで子どもの学習進度を確認できるものも多いのですから、共働き家庭にとっては「家で何してることやら」「ドリルやれって言ってあるけどやったのかしら」とヤキモキせずにすむのも助かります。

いっぽうで、ドリルの丸付けは大変ですが、そこで子どもが何が苦手なのか把握できたり、勉強の何が嫌なのかがわかったりする「気づき」が多いのはドリルやプリント教材学習のメリットです。

タブレット学習でも、子どものやったことが親のスマホで確認できたとしても「割り算やったんだね、難しかった?」と一声かけることや、時には隣にすわって一緒に見ながら「すごいね〜、正解するとごほうびがもらえるんだ」と興味を示すことは大切なのではないでしょうか。

小学校時代は、親が子どもの勉強や学んでいることに興味を持ち、毎日は無理でも時々は見守ってあげられるといいですね。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

WRITERこの記事を書いた人

塾・家庭教師ガイド

-

おすすめの塾・家庭教師一覧

-

小学生におすすめの塾・家庭教師・通信教育

-

中学生におすすめの塾・家庭教師・通信教育

-

高校生におすすめの塾・家庭教師・通信教育

-

不登校の子どもにおすすめの塾・家庭教師・通信教育

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

学習ドリルとは?小学生向けタブレット学習と比較

小学生の家庭学習用の教材として注目されているのが、タブレット学習向けの教材。タブレット学習のメリット・デメリットや、紙のドリルでの学習との比較、小学生におすすめのタブレット学習教材など...

2025.10.29|コエテコ教育コラム

-

紙教材とデジタル通信教育を徹底比較!小学生・中学生おすすめ4選!

小学生向けの通信教育と言えば、タブレットやパソコンを使ったデジタル教材が主流になりつつあります。一方で、やっぱり紙に直接書いて勉強してほしい、デジタルは目に悪そう、などの理由から紙教材...

2026.01.13|コエテコ byGMO 編集部

-

小学生のタブレット学習おすすめランキング16選【2026年最新】教材比較

小学生向けの通信教育がタブレットを取り入れ始めています。 情報を視覚的にとらえやすいタブレット学習は、印象に残りやすく、紙よりも手軽で場所を選ばずに勉強できるため、大きな注目を集めて...

2026.01.28|コエテコ byGMO 編集部

-

大学受験向けタブレット学習教材おすすめ8選【2026年最新版】

高校生の大学受験対策においては、塾や予備校、通信教育などさまざまな方法があります。通信教育は、塾や予備校と比較して柔軟なコース設定があることや料金の安さから多くの家庭で取り入れられてい...

2026.01.28|コエテコ byGMO 編集部

-

スマイルゼミの口コミ・評判!意味ないのか効果も徹底解説

子どもの家庭学習の教材として従来のドリルやテキスト型の通信教育から、オンライン学習に主流が移り変わりつつあります。今回はスマイルゼミについて、リアルな口コミ・評価をご紹介すると共に、口...

2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部

タッチペンがとても使いやすいみたいです。漢字の練習とか楽しくやっているし、市販のドリルは途中で挫折してしまいましたが、スマイルゼミは続いています!