保護者のITリテラシー格差~親がパソコンわからないとオンライン授業もうまくいかない!?~

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

小学校や中学校ではタブレットやノートパソコンといった端末の配布が一気に進みました。実際に端末を利用した授業を行っているところ、オンライン授業がスタートしているところも。しかし「いや、まだタブレットとか見てないし!」というケースもあります。

たとえ親がパソコンにあまり詳しくなくても、少しの意識で子どもと一緒になんとか学んでいけそうですよ!今回の教育トピックでは、さまざまなデータをもとに保護者間のITリテラシー格差の問題を探っていきます。(長いので、気になるところから見てくださいね)

親の間で起きている「パソコンわからん」問題

「ノートパソコンを持ち帰ってきたから、おそるおそる電源をいれたけど、アカウントとかもう、よくわからなくて。壊すと嫌だから速攻、パタンと締めたよ!」(Mさん/子ども・小6)

「私はWindowsで普段はレノボ使ってる。GoogleChromebookは全然わからなくて、最初はけっこうアタフタした。普通に使用している分には問題ないんだけど、何かおかしくなったら困るだろうな」(Eさん/子ども・小1と小4)

GIGAスクール構想がすすんで、子どもがパソコンやタブレットを持ち帰ってきたときの保護者の反応はさまざまですね。

もしエンジニアやIT関連の業務に就いている人なら、子どもに配布されたパソコンをさくっとチェックするでしょう。子どもに何か聞かれても即答できるでしょう。

でも、もっとも多いのは冒頭のように「よくわからん」「一応パソコン使えるけど、子供のは学校のものだし、あんまりいじりたくないな」といったような声です。

が、しかし。実はこんな声もけっこう多かったのです。

「まだタブレットとか配布されてない!」小学校事情をデータで見る

「ちょっと待って!そもそもまだタブレット配布されてない!」政府は前倒しでGIGAスクール構想をすすめており、多くの学校にはタブレットやノートパソコンといった端末が届いています。

文部科学省の端末利用実態調査結果では、小学校の84%が全学年で、一部学年のみ(たぶん高学年と思われる)も加えると96%と高い数字です。

では、2021年8月MM総研が20,000人(10,000人の子どもとその保護者)を対象にした調査結果を見てみましょう。

引用:「GIGAスクール構想に関する2万人意識調査~保護者・児童生徒編~」(2021年8月時点)/株式会社MM総研

- 文部科学省の実態調査は「学校に端末が納品されている」状態をカウントする

- 一方のMM総研では、「保護者が実際に子ども達を通して感じている端末の利用実態」を調査している

保護者が知らなくても、もしかすると、学校では実際に端末を利用した授業が行われているかもしれません。お便りを見逃していたり、回数が少なく子どももあまり話題にしなかったりすると、「親は知らないが、すでに学校では月に何回か端末を利用した授業が行われている」というパターンもあるでしょう。

「端末を家庭で活用」は半数以下かも?

では、実際にパソコンやタブレットを利用した授業はどれくらい行われているのでしょうか?利用シーンの調査結果も見てみましょう。

グラフには、まだ端末が配布されていない人も含まれていますが、詳細な結果を見ると、端末の配布済みを対象とした場合「毎日授業で利用している」のは19%、もっとも多いのは週に2~3回の43%です。

家に持ち帰って使うも端末が配布済みのところで44%ですから、要するに、タブレットやパソコンが配布されていても、家庭で「実物を見た」人は半数以下です。

もちろん、地域差等も考慮する必要はありますが、ざっくり言えば半分くらいの家庭がGIGAスクール構想を実感している、残りの半数は

「待って!うちの子タブレットなんて持ち帰ってきたことない!」

状態なわけです。しかし、各自治体・学校はずっと準備は進めていますから、いずれは端末の利用を保護者も実感できるはずです。

保護者/親とGIGAスクール構想の意識

子どもが使用している端末を知らない親は3割

では次に保護者目線でのタブレット・パソコン配布の「意識」についてデータをもとに深堀りしていきます。

子どもに配布された端末がどんなものか知っているかの問いに、約7割は知っていると答えていますが、知らない人も3割います。ということは、単純計算ですが30人学級だとすると、9人の親は「なんだかパソコンが配布された」という認識しかないということです。

パソコン詳しくないよ!という親も一定数はいる

支給されたパソコンを持ち帰ってきたとき、親が困ったことについての結果がこちらです。保護者が困ったこと・悩んでいること・困っていること

少し見づらいので解説すると、日常生活でパソコンを使っているのである程度教えられるという回答が最も多くなっています。

しかし、いっぽうで「詳しくないので教えられない」「自分が使っているPCと違うため手伝えない」といった回答も少なくなく、さらに「子どものためにも、子どもと一緒に使い方を学んでいこうと思う」と答えた親も多いことがわかります。

セキュリティに関する親の意識

トレンドマイクロ社が2021年7月に行った「GIGAスクールにおけるセキュリティ実態調査2021」によると、保護者の約60%が端末に施されているセキュリティ対策を把握していない、実は教員でも約30%が把握していないことがわかりました。子どもが利用している端末には、たとえばフィルタリングサービス、パスワード管理、不正サイトへの接続をブロックするソフト、学校や機器にもよりますが配布する以前にこうした対策をとっていることがほとんどです。

ただ、何が「整備されているか」を知らない親が半数以上いるわけですね。

配布された端末に整備されているセキュリティとその目的、何を防げるかがわからなければ、子どもをネット上のリスクから守ることもできません。端末配布で実際に多くの親が

「ネット依存症にならないか」

「勝手に変な動画とか見ないだろうか」

と心配をしています。「こういう対策をしていますよ」と保護者へアピールする必要性はもっとありそうですね。

親が「配布のパソコンには○○と○○のセキュリティソフトが入っています」っていうお知らせを見逃している可能性も大ですよ〜要チェック!

端末の使い方ルール/情報モラルでも「親の意識差・知識の差」

トレンドマイクロ社の調査では、子どもの約2割が配布された端末の利用でトラブルを経験しています。内訳としては、フィッシング詐欺など不正サイトへの接続が12%、アカウント情報を盗まれたり悪用されるトラブルが11%です。セキュリティに関しては、すでに配布されたパソコンやタブレットにある程度の技術的なセッティングはされているとは思いますが、それだけではネット上のリスク等から子どもを守りきれません。

たとえば、IDやパスワードを(友達であっても)教えてはいけないことや、添付ファイルやネット広告を興味本位でタップして開いてはいけないことなど、使い方の注意は山ほどあります。

学校から配布されたタブレットにはゲームなどDLできないようにしてあるが、それでも他のアプリを入れる方法を知っている子がいて、そこから情報が巡ってくる。よくわからないのに、言われたままにやってみて動作がおかしくなったり、動画視聴のセキュリティをかいくぐって子どもには不適切なものを見てたりする。家では夫が週末持ち帰った端末の内容をチェックし、何を勉強したのかを聞いたり、その都度、友達にパスワードを教えてはいけないことなどを繰り返し話している(Yさん/子ども・小5)

端末を持ち帰ることもあるけど、子どもが何をやっているのか見てもよくわからない。キッズスマホで友達と連絡をして、タブレットをいじっているときがあるけど聞いても、なんのことやら言ってることもわからないし、しつこく聞くと親子喧嘩になるので、もはや放置。いくらなんでも学校のタブレットでそんなまずいことはしないだろうと思ってるけど、どうなんだろう……(Hさん/子ども・小4)ここでも、知っている親と知らない親で対応の差があります。あるママがあきらめ半分にこう言いました。

「共働きで、やること山ほどあって、普通に宿題やらせるのでいっぱいいっぱい!プログラミング授業とかいっても、週に1回くらいみたいだし、最初の1〜2回はちらと見たけど、もう子どもに任せている!しょうがないよ、そんないろいろできる知識もないし時間もない!」

うん、ママの言うこともわかります。端末を使う以外の宿題だって普通にあるわけですし、親がつききりになれる家ばかりではないのも事実ですもんね…

小学校の端末配布とSNSいじめ

詳細はまだわかっていませんが、学校から配布された端末を利用した「SNS」上で、「死ね」「うざい」と書かれ、いじめにあって子どもが命を断つという痛ましい事件がありました。SNSの使い方については、学校・家庭両方でしっかりと教える必要があります。しかしこの事件では、そもそも学校の端末にこうしたSNSをダウンロードでき、利用できていいのか、といった点が非常に気にかかるところです。セキュリティの冒頭で話したとおり、わが子の端末にはどういったセキュリティシステムが装備されているのかを確認し、使用してからも定期的にチェックすることが大切です。

わかる親・わからない親の差が激しい

Wi-FiかLTEかと聞かれてもね……

さて、とにかく子どもがタブレットなりパソコンなり端末を持ち帰ったとして、あなたのおうちにWi-Fi環境も整っているとしてもです。その端末を家庭のWi-Fiに接続しなくてはなりません。これは親の仕事です。一般的にWi-Fiに接続するには、ネットワーク名とパスワードがわかればできますが、最初の設定は業者にやってもらったなんてケースもけっこういますから、もうこの時点で「うおおおお、お手上げ!」という親御さんがいても不思議ではありません。

Wi-Fi環境の状況による家庭格差が大きいことから、LTE/セルラーモデル(スマホと同じ通信回線でつなぐ)の導入も増えています。LTEなどセルラー通信を内蔵している端末が配布されていればWi-Fi環境がなくてもオンライン授業を受けられます。

「だったらLTEにすればいいじゃない!」

とは簡単には判断できないのは、当然ながら通信料金の負担がかかることです。

LTE内蔵のノートパソコンやタブレットを、もし家庭で1日4時間の授業をオンラインで受けるとなると、かなりの容量を使用します。

実際に、昨年の休校時では一人暮らしの大学生がLTEでオンライン授業を受ける負担が大きく、一時期、大手キャリアが学生向けに容量を無償提供するなどの支援もありました。

電源をいれるところから「?」となることもある

もっと言うと、ではまずパソコンの電源をいれましょう、で、まず「電源はどこ」からスタートし、「押したけどつかない!」だってありえるわけです。充電器はどこにさすの、充電が終わったってどこでわかるの、途中でも立ち上げてもいいの?……と、一気にさまざまな疑問が吹き出してきます。「それくらい、当然できるでしょ」と思った方もいるかもしれません。しかし、実際に子どもがいる家庭で約2割くらいは、Wi-Fi環境がなくスマホ以外に端末を使用したことがないと推測されています。となれば、ノートパソコンに親子ともども初めて触れる家庭もあるでしょう。

オンライン授業でも混乱中!?

双方向の授業がありましたが、小学生には無理ですよ。「ミュート解除」なんてわからないし。たまたま私はリモートワークをしているので、Google MeetもZoomの経験もあるからいいけど、実際に授業がスタートしたらママ友からのLINEが大量発生。画面が固まったとか、声が聞こえないとか、それで子どもが何か押したら消えたとか(Sさん/子ども・小5)

在宅ワークの夫がオンライン授業を見守っていたが「ありゃどうにもならんわ」と首をふっていた。どうやら一斉に授業を開始するのでサーバーが重くなってしまうのか、先生のライブ授業もやたら止まってしまうらしい。変なところで止まった、変な顔の先生を見て子どもは大爆笑。「先生の話と動画を視聴して簡単なレポートを書いて提出っていうやつだったが、まったく集中していないし、大人が見ても動画は退屈だしわかりづらかった、子どもが興味を持って見るわけがないよ」と。でも同時に先生に同情していました。大変だなぁって(Aさん/子ども5歳・小4)

そもそもログインできずに悪戦苦闘。ママ友に聞いたとおりにやっても入れないんです!ついに会社にいる夫にLINEして、画面の写メを送って「どうするの?」とやりとりしていたら、夫から「もう今日はあきらめろ!仕事にならん!帰宅したら見るから」と戻ってきた……(Uさん/子ども小3)

でも、こんなママの意見もありましたよ

配布されたお手紙をよく読み、そこに参考となる動画(YouTubeでタブレットの設定から使い方まで5つの動画がアップされていた)があったのですべて見ると、だいたいのことはわかりました。周りのママに言うと「見てない」「ちょっと見たけどどうせわからないと思って途中でやめた」っていう人が多くて。ちゃんと見ればある程度はわかるのにと思いました(Nさん/子ども小5)学校や教育委員会、自治体によっては、保護者向けの解説を積極的に展開しているところも多くあります。もしかしたら親のほうで「時間がない」と最初からあきらめている部分もあるのかも……。

とはいえ、とにかくパソコンやらオンラインやらネット環境やら、知っている親と知らない親、その知識やスキルに実は大きな開きがあるということがわかります。いわゆる「ITリテラシー格差」です。

というわけで、ここからはITリテラシーについて、保護者間に「差がある」ことの影響や、だったら「親は何をするべきなのか」を一緒に考えていきましょう!

ITリテラシーとは

ITリテラシーとは、通信・ネットワーク・セキュリティなどの情報技術を自分の目的に合わせて活用できる能力を意味します。

参考:TECCAMPブログ

親のITリテラシー「3つのレベル」

子どもの端末配布に関連した「保護者のITリテラシー」、親によって理解度もスキルも千差万別です。

高い・低いと単純にわけられるものではありませんが、ITリテラシーが高い家庭は、傾向として教育に対する関心度が高く、また両親や家族の誰かがエンジニア系の仕事についていたり、またゲームやパソコンがもともと好きでパソコンやネット環境に詳しいケースが多いようです。あくまで一般論ですが、学歴の高い保護者が多く、経済的にも余裕があると言われています。

しかし、こうした家庭ばかりではありません。

多いのは「会社でパソコン使ってるけど、設定とかはよくわからない」「わからない時は同僚に聞くし、壊れたら業者がくるし、家ではタブレットでネット見るくらい」「今はほとんどスマホでネットも見ているし、家のパソコンはかれこれ何年前のだろ」といったところでしょうか。

さらに一定数で、ネット環境がなかったり、子どもの教育・学校・授業に対して特に関心を持っていなかったり(あるいは関心を持つ余裕がない)する家庭もあります。

親のITリテラシーをアップする「3つのK」

では、保護者のITリテラシーをアップするためにはどうしたらいいのでしょうか。関心・関与・環境の3つのKを意識してみましょう!

①関心を持つ

- わからないことはスマホで検索したり知り合いに聞いてみる!

- ネット環境についてやプログラミング教育に関連する書籍を読んでみる

- 子どもがいま、端末を使ってどんなことをしているのか関心を持って聞いてみる

- 直接関係がないように見える学校通信や公式サイトにプログラミング授業の様子や情報が掲載されていることもよくあるので要チェック

わたしもそうですが、チラと見て「関係ないな」とそこらへんに放置。学校のお便りやお知らせは大事ですよ!(自戒)

②関与する

- 子どもが「できない!わからない!」となったら、とにかく状況を見てみる

- 実際に子どもが視聴している動画を見て、子どもと話し合う

- 子どもが利用している端末を一緒に動かしてみる

- 端末の説明書や資料等はしっかり読み、動画解説があればきちんと見る。なければ自治体やYouTubeなどでも解説動画があるので時間があるときに積極的に見てみよう

③環境をととのえる

- Wi-Fiなどネット環境をととのえる

- セキュリティについて確認する

- オンライン授業を落ち着いて受けられるスペース作りをする

共働きでオンライン授業が始まっても、私も夫も現場に出る仕事なので家庭で見守れない。だから帰宅してから、どちらかが授業の内容について聞いたり、時には実際にパソコンを立ち上げて一緒に先生の動画を見たりしている。疲れてきついなぁと思うし、毎日は無理だけど、できるときにできることをする(Kさん/子ども・小5)タブレット・ノートパソコンの利用やオンライン授業は、やはり小学生にとってはなかなかひとりでは難しいものです。フルサポートは無理でも、できることをできるだけしてあげられたらいいですね。

また、タブレットによる学習教材を使い、利用に慣れていくこともおすすめです。下記記事にて、詳しく解説しておりますので、参考にしてみてください。

小学生向けの通信教育がタブレットを取り入れ始めています。 情報を視覚的にとらえやすいタブレット学習は、印象に残りやすく、紙よりも手軽で場所を選ばずに勉強できるため、大きな注目を集めています。 今回はコエテコ編集部おすすめの小学生向けタブレット学習教材ランキングについてまとめました。

2026/01/21

収入による教育格差〜デジラルデバイドの現実〜

デジタル・ディバイドとは、「インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差 」のことをいう。ITリテラシーの格差がある、という話をしました。でも現実には「自分たちではどうにもできない事情や背景」があり、それによって恩恵を受ける・受けられないこともあります。

引用:平成23年版情報通信白書/総務省

デジタルデバイドでわかりやすい例が高齢者と若者です。80代と20代では情報通信技術をうまく活用できるかどうかの「差」が大きいということ。高齢者層と若者の間に「デジタル・デバイド」が起きているわけです。

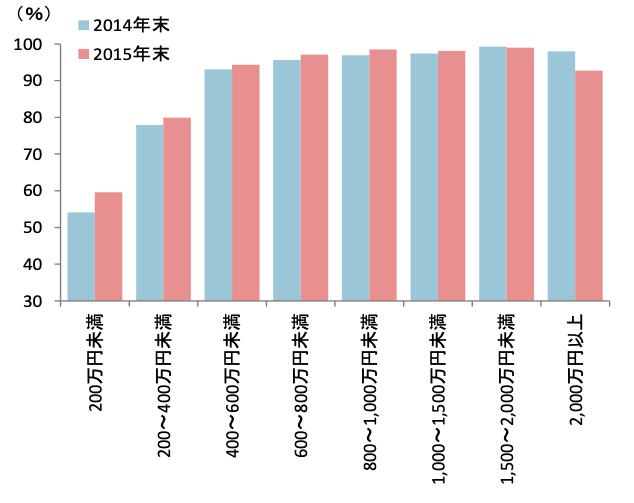

では「家庭の年収・所得」はどうでしょうか。

世帯年収別のインターネット利用率

少し古いデータとはいえ、やはり所得が低ければインターネットの利用率は下がっています。年収が低い=日々の暮らしを営むことが最優先ですから、どうしてもデジタル機器やネット環境へかける費用の捻出は難しくなります。

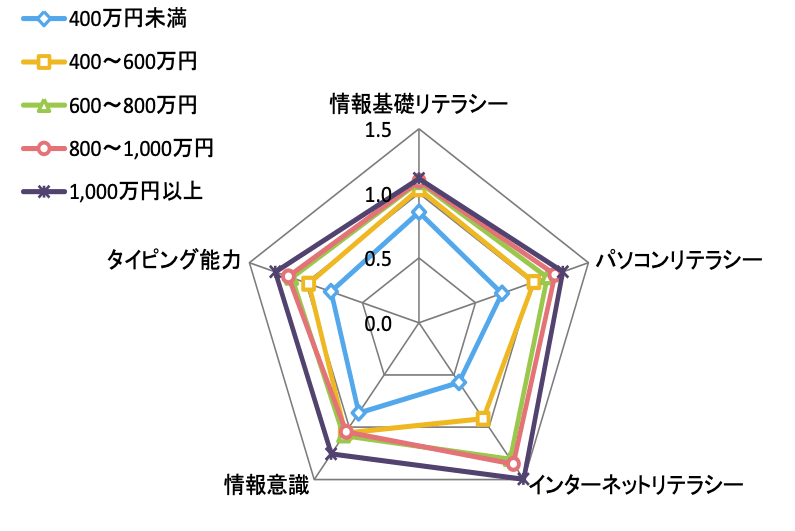

年収別に見るIT(情報)リテラシー

こちらはIT関連の知識や技術を5つにわけて所得別のグラフにしていますが、やはり所得によって格差が生じています。

つまり子どもが育つ家庭環境によって、そこに教育格差のひとつとして「ITリテラシーの格差」もあることが見えてきます

家庭によって収入に「差」があるのはしかたありません。

そのために、子どもたちみんなが学べるよう義務教育があるわけですし、政府もさまざまな支援も行っています。

端末の配布という面では、たとえばルーターがない家庭に貸し出しをしている自治体は多いですし、相談をすれば支援を得ることも可能なところは少なくありません。また、学校によっては、ネット環境がないこどもに学校や児童館の1室を開放するといった苦肉の策で対応している場合も。

しかし、ルーターを貸し出しても、結局、契約して毎月発生する通信量が負担となるおうちもあるわけです。

「公立小学校にはいろいろな家庭がある。食べさせるだけで育てるだけで精一杯という家もあるわけで、そういう親を一概には責められない」

という声もありました。格差はどうしようもない「現実」の中に実在し、それが子どもたちの学びに関しては影響を及ぼさないように、国も自治体も、あるいはわたし達も、考えるべき点はあるのではないでしょうか。

親の「温度差」が「格差」につながるのかも

世の中にはいろいろな「差」があります。さまざまな状況で格差があることは受け止めざるを得ません。でも、子どもたちの教育は、その「差」をなるべく最小限にしたいですね。

教育は日本の子どもたちみんなが受けられるもの、だからこそ義務教育があるわけですが、現実には地域差もあり、各学校での「クラス差」があり、家庭ごとの考え方にも差があり、残念なことですが収入による差が教育格差を生んでいる現実もあります。

なかなか解決はできない複雑な背景はありますが、でもひとつ、わたし達「親」ができることがあります。

それは自分たちで学び、子どもの教育に関心をもつこと、です。

根底にあるのは、知識やスキルの差ではなく「子どもの教育・学びに対する意識の温度差」かもしれません。

小中学校の児童/生徒1人につき1台の学習用端末(パソコンやタブレット)を配備する「GIGAスクール構想」がこの4月、ほぼ全ての小中学校で始まりました。新学習指導要領の「全面実施」初年度である中、新型コロナウィルスが流行するなど、慌ただしいままに過ぎ去った2020年度。文科省が新たな学びにかける思いについて、萩生田光一 文部科学大臣にお話を伺いました。

2025/06/24

GIGAスクール構想が一気に加速し、皆さんのご家庭でも、学校から貸し出された端末をお子さんが持ち帰ってきていませんか? どんな機種が配布され、どのような授業や使い方をしているのか、破損した場合や保険について、他の皆さんの体験が気になりますね。今回はタブレット配布が行われた家庭を対象に、トラブル体験や感想も含めて取材しました。

2025/12/25

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

子どものプログラミング学習におすすめのドリル5選!パソコンなしでOK

2020年度より小学校でプログラミングが必修になりました。「家にはパソコンもない」「プログラミングとかまったくわからない」と困惑する保護者の皆さんに、アンプラグド(コンピュータを使わな...

2024.11.06|コエテコ byGMO 編集部

-

「Scratch」でプログラミング!子どもでも簡単に始められる!

子ども向けプログラミングスクールでもよく使われている「Scratch」。プログラミングと聞くと「難しそう」「分からない」といった先入観があるかと思います。そこで今回はどこよりも簡単なチ...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

小学校で習うローマ字はとても大切!タイピング・英語学習につながるローマ字の覚え方

最近ふたたび「ローマ字学習」への関心が高まっています。 ひとり1台の端末が配布され、キーボードの「ローマ字入力」から、そういえばローマ字って小学校のいつから習うんだっけ?といった話題...

2025.09.10|大橋礼

-

EdTechとは?子どもの学びを支える最新教育技術を紹介!

オンライン授業やタブレット学習など、教育現場で急速に広がる「EdTech(エドテック)」。これは、IT技術を活用して子どもの学びを進化させる新しい教育の形です。この記事では、EdTec...

2025.06.11|プログラミング教室ガイド

-

トレンドワード2021【教育・IT・トレンド用語20選】〜夏休みの自由研究や調べ学習のテーマにもおすすめ〜

ニュースを見ていると、SDGsにエッセンシャルワーカー、雑誌を開けばサブスクやらノマドやら……なんとなくは分かっても、説明しづらい単語がたくさん出てきます。 ということで、今回の教育...

2025.09.10|大橋礼

あれれ?端末が配布されて利用しているのは63%ですね